2024年3月15日 08:03

早いもので、「オチ・オサム展」も閉幕まで10日を切ってしまいました。(~24日まで。まだご覧になっていない方は、お見逃しなく!)

今回のブログは、記念講演会のレポートです。2月24日(土)と3月3日(日)に、「オチ・オサム展」の関連イベントとして、2回の記念講演会を開催しました。第1回目の講師には東京都現代美術館学芸員の藤井亜紀氏、第2回目には元フクニチ新聞記者の深野治氏をお招きしました。藤井氏には、オチ・オサムの作品《出口ナシ》が発表された1962年の「読売アンデパンダン展」を中心に作品の分析をしていただき、深野氏にはオチと初めて会った1962年を起点とした福岡のアートシーンについてお話いただきました。全2回のイベントは奇しくも1962年が起点となり、オチ・オサムの生きた時代を見渡すような内容となりました。関係者の皆様をはじめ、ご参加いただいた方に、お礼申し上げます。貴重な講演内容の記録として、担当学芸員によるレポートをお届けします。

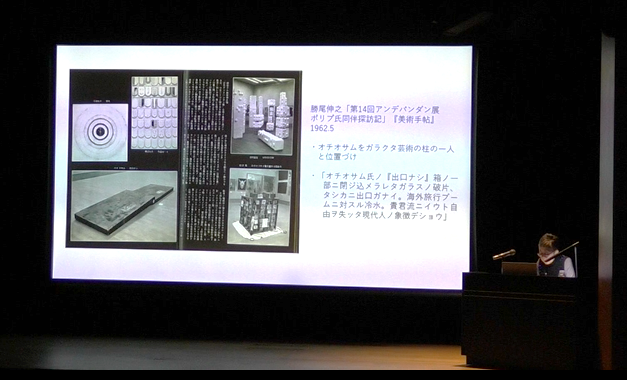

1.「オチ・オサムの作品《出口ナシ》をめぐって」(講師:藤井亜紀氏、開催日:2024年2月24日、会場:ミュージアムホール)

東京都現代美術館学芸員の藤井亜紀氏には、同館が所蔵し、「オチ・オサム展」で展示している作品《出口ナシ》(1962/2015)について読み解いていただきました。《出口ナシ》は、黒い塗料で覆われた木の箱の中にガラス窓があり、中に鏡張りの空間とワイングラスが置かれているオブジェです。1962年に「第14回読売アンデパンダン展」に出品された作品ですが、オリジナル作品は現存しておらず、2015年、78歳の時にオチ・オサムと妻の順子氏により再制作されました。

講演の様子

オチ・オサムの九州派時代のオブジェはほぼ現存していない状況下で、再制作バージョンの《出口ナシ》は、オチが当時どのような活動をしていたのか検討する貴重な手がかりです。しかし、この作品は、一見してただの黒い箱。展示室に置かれた佇まいは、謎めいています。展示室内のキャプションでは、これを「棺を思わせる」と説明し、当時の「美術界の閉塞感を示唆する」作品であると紹介しました。しかしながら、講演会ではより詳細に、様々な要素を腑分けしていくことで、作品から読み取れることを深く理解する機会を頂きました。

出口ナシ会場風景(撮影:牧野正文)、会場内で掲出しているキャプション

藤井氏は、1962年に制作された作品、続いて2015年に再制作された作品を(1)素材、(2)展示された場所、(3)制作の意図、の3つの観点から読み解いていきました。画材ではなくホームセンターで買える素材でできていること、素材から作品の形が導き出されていること、「もう即物的にやっていますね」¹ などの言葉は、オチの作品に向かう姿勢を物語っています。その場で手に入る素材を即物的に用い、作品めいたものを「ひょいっと出してみせる行為」を、藤井氏は「芸術へと向かう新たな態度」と評しました。

また、藤井氏は、《出口ナシ》以前に発表した作品について触れながら、異物の挿入、暗色の作品と白い付帯物(展示台など)との鮮やかな対比、重力から逃れる要素など、オチ作品を特徴づけるいくつかの要素を挙げていきました。とりわけ、1960年のオチ・オサムの初個展に展示された《出張大将》にまつわるエピソードは、今回の講演の中で、オチ作品を語る重要な手がかりであると感じました。

《出張大将》「洞窟派展」(1960年)またはサトウ画廊個展(1960年)での展示風景

《出張大将》は、買い物籠をつぶしたものに黒い塗料を塗り、壁からぶら下げた作品です。会場であったサトウ画廊を訪れた瀧口修造は、これを見て「作者は唯ひとつの窓を塞いでしまったので、会場は形而上的な箱になろうとしている。(…)この会場がこんな風に見えたことはなかった」と表現しました ²。つまり、展示空間じたいを作品にしてしまったのです。会場で出会った瀧口は、「密室だ」と語り、オチはこの場でカフカの『変身』について語ったそうですが、藤井氏は、画廊の空間と《出張大将》は、『変身』において密室の中のザムザ氏がはい回る様子になぞらえられるかもしれない、とおしゃっていました。これを踏まえて《出口ナシ》を見ると、木箱の中に穿たれた空間はガラスの蓋でぴったりと覆われており、その中は、まさに出口のない密室です。箱や重力、密室という要素は《出張大将》は《出口ナシ》を予感させるといえるでしょう。

講演の中で、藤井氏は《出口ナシ》の「読売アンデパンダン展」の中での位置づけにも言及されました。「読売アンデパンダン展」は、読売新聞社の主催による展覧会で、東京都美術館で開催され、誰でも申し込めば出品することができる、無審査の展覧会です。既成の美術に反旗を翻す「反芸術」の動向を示すスキャンダラスな作品が多数発表されたことで知られています。講演の中で、藤井氏は展示風景の記録写真や、参加作家の発言を例に挙げ、「読売アンデパンダン展」の傾向から比較するとオチの作品は「ちょっとクールっていうか、硬い感じもありますね」とおっしゃっていました。他の作家は廃品を積み重ねるなど、自分の作品をアピールする意識が強く出る中で、オチ作品は「でこぼこのぼこ」「プラスじゃなくて、マイナス」「外に出すのではなく隠す」「内に向かう」という方向が強いと言います。たしかに。筆者が初めて《出口ナシ》を見た、東京都現代美術館でのコレクション展「コレクションを巻き戻す2nd」(2022年)においても、《出口ナシ》のたたずまいはしん、としていて、菊畑茂久馬《奴隷系図》や田部光子作品とは少し温度が異なるように感じられました。

《出口ナシ》は会場の入り口に展示され、菊畑、田部作品は展示室内の中にあったのですが、この性格の違いが配置の選択に影響したのかもしれません。願わくば、1962年の東京都美術館にワープしてみたいところですが、オチ作品のミニマルな姿は、読売アンデパンダン展でひしめき合う作品群との対比によって、強い存在感を発揮したのではないでしょうか。

続いてのセクションでは、「現代美術の実験展」(東京国立近代美術館)の出品料3000円のあまりの安さに閉口した、というオチの証言を検証する要素として、九州派の会費(10000円)、19歳の時にオチが勤務していた印刷会社の給料(4500円)といった金額を参照しました。アーティストとして活動するには心もとない、この出品料の安さは日本の美術に対する評価の低さそのものであり、作家はどれほどのやりきれなさを抱えたのか、とその気分をより追体験することができました。

続いて、2015年版の《出口ナシ》について、再制作に携わった越智順子氏への取材も踏まえて紹介いただきました。黒い木箱の部分は表面が平滑なのですが、これは釘頭がとれる作りになっている「カクシ釘」が用いられているためであり、これによって釘頭が錆びるおそれがなくなります。また本作の床との設置部分には「ゲタ」がはかせてあり、直接置いたときに少し浮き、黒い塗料で床を汚さないようになっています。こうした仕様は、美術館で長く展示することを想定したものであり、そこに作家の意識と配慮がうかがえます。

制作の意図について、本人が見たかったこと、九州派時代への郷愁、美術評論家・中原佑介の勧めなど、複合的な動機によって作られていることを指摘したうえで、藤井氏は、2015年、再制作版が出来上がった時の作家には、1962年に作った時とは異なる感慨があったのではないか、と述べられました。単にオリジナルのコピーとみなすのではなく、1962年から2015年にいたる53年の歳月が、作品に作用するということです。オリジナルが現存しない以上、その差異を詳しく検討することはできません。そうした限界の中で、このような現存する作品の細部と成りたちを確認し、また2015年当時の作品であるということを確認することは、作品、作家を深く理解する重要な作業であるとあらためて気づかされました。

最後のセクション「《出口ナシ》を見る」では、作品を(1)箱、(2)鏡、(3)展示、(4)時間、(5)空間という5つの観点から解釈しました。最後の「空間」のセクションでは、藤井氏は、オチ作品にみられる「空間」について、九州派の同志・桜井孝身に「どんな絵が描きたいか?」と聞かれた時の答えを引用しました。

「そうネェ、僕は高い絵を描きたいのです」「高い例えば鯉のぼりがあるでしょう。そうすると柵の所からズーット首を上げて天辺まで見るでしょう。その首を動かすと言うそんな絵を描いてみたい」

(桜井孝身「九州派の起源オチオサムについて」『DISCOVER JESUS CURISTY IS A WOMAN』櫂歌書房、1988年)

オチ・オサムの作品に内在する、鑑賞者に働きかけ、今いる場所とは別の空間に意識を向けさせるという性質は、1970年代以降の、無限に広がるかのような空間を描き出す球体絵画のシリーズにも通じるのではないでしょうか。

質疑応答では古くから作家を知る関係者の方々も多く発言いただき、オチ・オサムのオブジェとは、《出口ナシ》とはなんなのか、活発な議論が行われました。オチ作品は、謎が多いところが面白い、ということも改めて再確認できた場でした。

¹「オチ・オサムオーラルヒストリー」、2009年、インタビュアー:山口洋三https://oralarthistory.org/archives/interviews/ochi_osamu_01/

² サトウ画廊月報、1960年8月1日

2.「宇宙(そら)へ昇った画家を語る」

(講師:深野治氏、開催日:2024年3月3日、会場:ミュージアムホール)

深野治氏は、1962年に『夕刊フクニチ』(のちの『フクニチ新聞』)の社員となり、その後長く文化部記者として勤められ、福岡の文化や芸術にまつわる現場を見て来られました。今回、公開インタビューの形で、当時の思い出をお話し頂きました。

オチ・オサムを深野氏が知る最初のきっかけは1962年の米倉徳との二人展でした。展示の取材を行った際のオチの第一印象は「はにかみ屋だった」とのことです。

深野氏は、1960年から継続して多数の画廊や百貨店を取材し、文化に関する記事を残されています。当時の活動範囲をお聞きすると、「アートスペース・獏」「とわーる」「村岡屋」などの画廊、岩田屋や玉屋、大丸といった百貨店の画廊名を挙げられました。取材しながら、作家とは時にお酒を囲みながら長い時間を共に過ごしました。社交の場として思い出深いのは、喫茶店「風月」や、寺田健一郎氏のアトリエであったとか。この頃の深野氏は、農民会館で行われた九州派の会合に同席し、その様子をリポートするなど、九州派の現場を熱心に取材するようになっていました。アマチュアも多い若手前衛美術グループを取上げる方針を批判されることもあったといいますが、同時代を生きる若手作家との付き合いは、中身の濃い記事に結実したことでしょう。

福岡市美術館・福岡県立美術館がまだなかった時代、表現の場がいたるところにある福岡の街は、作家と親交を結び、議論する場所であり、展示企画のアイデアを思いつく場所であったといいます。お話を伺っていると、1960年代前半の福岡では新聞記者の方々が元祖・学芸員の役割を担っていたのではないか、と感じました。

インタビューでは、オチ・オサムとの印象深いエピソードについてもお話しいただきました。深野氏が挙げたのは、1970年に行われた「英雄たちの大祭典」です。これは市内にあったブティック・BOBO(ビオビオ)のオーナーが主体となった文化イベントで、博多パラダイス(現・博多ポートタワー)を舞台に、ゼロ次元のメンバーによる映画撮影を始め、ファッションショー、詩の朗読、絵のスライド、ゴーゴー・ダンスなどが行われました。そして、ジャンル横断的に様々な催しが行われる中、オチ・オサムと奥様の順子氏の結婚式も行われています。博多パラダイスをフクニチ新聞が管理していた縁あって、深野氏はこの場に「演出」の名目で携わっていたといいます。当時のポスター(「オチ・オサム展」の会場にはこの時のポスターを展示しています)や記録を見ると、アングラな雰囲気をまとったファッショナブルなイベントであったことが伝わってきます。30代前半のオチ・深野両氏にとって、「大祭典」の記憶は忘れられないものだったでしょう。

深野氏の印象に残っているオチ・オサムの個展「心象風景」(1985年)のDMを見ながら

1960年代から80年代にかけて、深野氏は、記者を勤めながらも「九州・現代美術の動向展」(1967年)をはじめとする多くの展覧会の企画・運営に関わられています。九州派だけでなく、様々なグループのメンバー同士が連帯し、グループ展の場で各々の作品を発表していました。この状況は、オチ・オサムが1975年に「アーティスト・ユニオン九州支部」を務めていた際、理想として掲げたビジョンにも通じるように感じます。

「理想は、美術家の生活を保障し、自前で画廊を持って、自前で企画をしたい。その道は遠い。だから、まず美術家たちが連帯し、自治体や美術家に働きかけ、美術のあり方を探りたい、と思う。」

(オチ・オサムの発言、「人・仕事 自主企画で美術展 文化をつくる母体めざす」[誌名不明] 1976年)。

それはどのような背景があったのか?とお伺いすると、この頃、どの団体に所属しているかなどにこだわらず、作家たちと新聞記者たちが和気あいあいと親交していた、それゆえに、様々な企画が生まれたということをお答えいただきました。

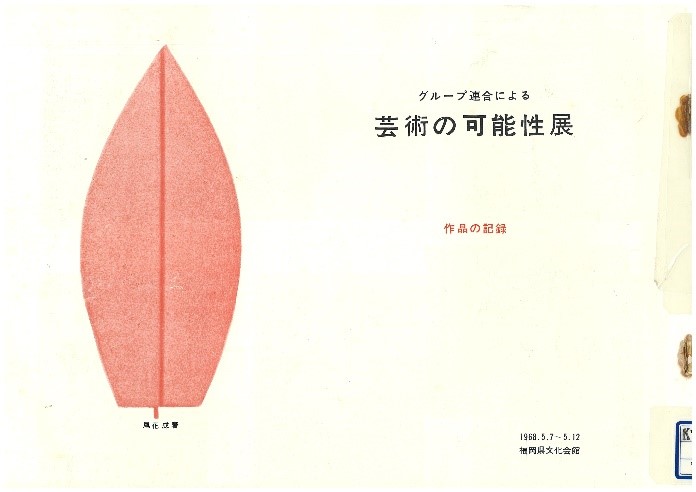

深野治企画によるグループ展「グループ連合による芸術の可能性展」目録(1968年)

確かに、会場には、「英雄たちの大祭典」に携わられた方々、作家の方々をはじめ、当時を知るたくさんの方がいらっしゃいました。深野氏を訪ねて多くの方々が見えられていることに、人と人とのつながりが文化をはぐくむ大切な要素であることを、改めて感じました。貴重な証言から、福岡の表現の現場をこれからも盛り上げていくために必要なエッセンスを教えていただいた時間となりました。

(近現代美術係 忠あゆみ)