2023年12月13日 14:12

こんにちは、国際渉外担当の太田です。今回は、私が先月行ったインド旅行の報告をさせていただきます。ただ単に、私が休暇をとってインドに遊びに行っただけの話なのですが、休暇から戻った後の会議で「太田さん、ブログでインド旅行記、書きませんか?」とお声がかかり、「いいですけど・・・でも私の旅行よりもっと重要な話題はないのですか・・・?」と言う私に皆さんが出したゴーサインを信じ、この場で個人的な旅行の話をさせていただく次第です。美術もアートも出てきませんが、ご興味のある方はどうぞお付き合いくださいませ。

前回のブログで自己紹介したとおり、私は以前、南インドにあるカルナータカ州のベンガルールという都市で働いておりました。今回の旅行は、久しぶりにインドの友人に会ったり、南インド旅行でもしたいな!というシンプルかつ個人的な動機によるものでして、美術館のブログに何を書けばいいか皆目見当つかないのが正直なところです。どうしようかなぁと数日間真剣に考えたのですが、ベンガルールから足を伸ばしてお隣のタミルナドゥ州を少々旅行した際に改めて気付いたことがあったので、それについて述べたいと思います。

今回の旅行では、初日からスコールに降られ、美食で知られる地方でインド料理を堪能し、廃墟と化しつつある色鮮やかな豪邸群を見学し、11世紀に建てられた壮大なヒンドゥー教寺院を訪問するなどして、一週間程かけて、タミルナドゥ州のマドゥライからタンジャーヴールという町まで移動しました。

突然のスコール。そして水浸しになる道路。もはや川。

地域ごとに特色があり、インド料理は本当に奥が深い・・・。そして何を食べても美味しい!毎日食べ過ぎました。

20世紀初頭に豪商が建てたアッタングディ・パレス。目が眩むような豪華さです。

11世紀、チョーラ朝の最盛期に建てられたブリハディーシュワラ寺院。外壁を飾る神々の見事な彫刻には圧倒されます。

全行程を合わせて200キロ近い距離でしたが、移動は全てバスを使いました。ベンガルールで働いていた頃はもっぱら鉄道で旅行していたので、バス旅は不慣れだったのですが、バスの運転手さんと車掌さん、そして乗客の方々の優しさのおかげでなんとかなりました(皆さん本当に親切でした・・・)。インドのバスではなんとなく、前方の席には女性、後方の席には男性が座ることが多いです。混んでいると立ち乗りになるのですが、前の方にいると、運転席の横の謎のスペースに座らされることがあります。これが座り心地は悪くとも結構な特等席で、フロントガラスの目の前なので、ジェットコースターの最前列みたいな気分を味わえます。私の体感ですが、インドのバスは日本のバスより車高が高くてフロントガラスも広々した感じなので、意外と眺めもいいのです。穏やかな田園地帯やヤシの木が立ち並ぶ田舎道、こじんまりした村や活気ある町を通り過ぎるのを眺めながら、車内を流れるインド音楽に身をゆだねるのも、バス旅の特権と言えましょう。

この運転席の横のスペースが特等席?です。全てのバスにあるわけじゃないです。

インド旅行と言えばスナック!バスターミナルに着くたびに売り子さんが寄ってきます。

特等席から前方を向いて、バスが道路を進む様子を見ていると、いくつか気付くことがあります。まず、追い越し車線と対向車線が同じものだということです。私はベンガルールに住んでいた頃、いくら道路が渋滞していようが少しでも隙間があれば入り込み、なんとしてでも前に行こうとする車やバイクやオートリクシャーを見ては、テトリスを思い出しながら、インドに車線という概念はないのだろうかと考えたものです。今回、自分の乗るバスが道路の空いているスペースを縦横無尽に進んでいくの見て、この国で運転する人たちの基本姿勢を思い知る気持ちがしました。二つの車線の間に白線はある、でも空いている方を通った方が早いじゃん、そういうことです。さらに今回新たに気付いたことは、対向車線で優先されるのは対向車ではないということです。どっちの車線を走っていようと、大きくて速くてクラクションのうるさい車両が強いのです。つまり、けたたましくクラクションを鳴らしながら爆走するバスは、ヒエラルキーの頂点に立つわけです。前方を走るオートリクシャーやバイクが、バスから大音量でクラクションを鳴らされて道を空け、対向車線にはみ出しながらバスがそれらを追い越し(クラクションは鳴らしっぱなし)、スピードを上げて向かってくるバスを見て対向車が減速して道を空ける・・・こんな光景を何度も見て、そのシンプルな力関係に気付きました。まさに弱肉強食。情け容赦ないこの世の摂理。一方通行が多く、慢性的に渋滞が発生しているベンガルールにいたままでは、そしてバスという移動手段を選択していなければ、一見したところでは無法地帯のインドの路上に、このような力関係が働いているとは知らないままだったかもしれません。バス旅は、そもそも目的のバスを見つけるのが結構大変だったりするので、気力と体力を使う移動手段ではあるのですが、やはりそれに見合う面白さがあるな、としみじみ思いました。ちなみにインドのバスは妙に年期が入ったガタガタの車体が多く、扉もそもそもなかったりして、たとえ扉があっても開けたまま走っていることがほとんどです。今回の旅行では8台ほどのバスに乗りましたが、どのバスも扉はありませんでした。窓も扉も全開で走るので風が気持ちよく、なんだかよく分からないインド音楽を聴きながら車窓を眺めるのも、旅情を誘われてなかなか乙なものです。

以上、私のインド旅行の報告でした。インドは驚くくらい多様で深遠、複雑怪奇な国で、上記の私の経験談も、この国の表面をちらっとかすめただけに過ぎません。ご興味のある方は、ぜひ一度、ご自身で訪れてみることをお勧めします。用意を念入りにすると現地でのストレスを軽減することができますが、でもやっぱり何事も予定通りに行かないのが、この国の厄介なところであり、魅力的なところです。イライラハラハラした後は、「まあ人生こんなもんだよね!」そんな気分になりますよ。

牛たちものんびり気持ちよさそうです。

(国際渉外担当 太田早耶)

2023年8月16日 14:08

お盆も過ぎ、子どもたちの夏休みも残りあとわずかといったところでしょうか。

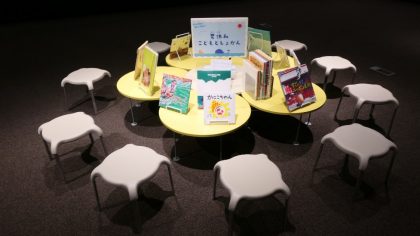

美術館では、古美術企画展示室で行われている夏休みこども美術館にあわせて、同じ展示室の一角に夏休みこどもとしょかんのコーナーを設け、展示作品や展示のテーマに関連する児童書や絵本を特集しています。(9/10(日)まで)

今年の夏休みこども美術館は「うつくsea!すばらsea!」ということで、海に関連する古美術作品が展示されており、まさに夏にぴったりの面白い展示だなぁと思うのですが、それに合わせて事前に選書をするのは中々一筋縄ではいかないところ。今年も楽しくも悩ましい作業を経て図書を特集しました。

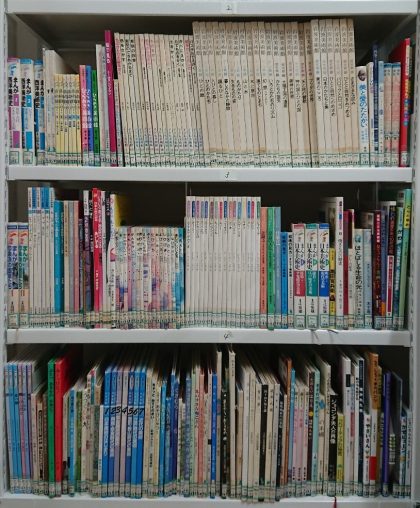

夏休みこどもとしょかんで特集する図書は基本的には蔵書の中から選書をしますが、福岡市美術館の図書室は図書と図録、それ以外の美術雑誌等を合わせると約8万冊の資料を所蔵しているものの、その中に含まれる児童書・絵本類は300冊ほど。

さらに、美術関連の児童書・絵本類は近現代美術をテーマにしたものの方がよく見かける上に、古美術関連のものは気軽に楽しめるようなものよりも教科書のサブテキストである資料集(写真+わかりやすい説明文も豊富)のような図書が多い印象です。

当館所蔵の児童書・絵本類の一部

所蔵本の内容を一冊一冊確認しつつ、展示が始まる2か月位前になると図書館や複数の書店にも時々通って他に良い本がないかをチェックし始めました。

海の本ならある程度たくさんあるだろうとは思っていたものの、単純に海をテーマにしたものであれば想像以上にありすぎて迷う展開に。でも「美術×海」のような本が都合よく見つかるわけでは無いので、少しでも鑑賞のヒントになるような、面白い本は無いかと次々と読んでいるうちに、どれもちょっと違うような気もしてきて迷子になりそうにも。

絵本を読みながら私にとって海といえば?と考えていたのですが、一番遊びに出かけそうな子どもの頃に海なし県(内陸県)で育ったせいか、ほぼ海水浴には行っていないことに気が付き、その後一転して中高校生時代を過ごした四国は海に囲まれた土地だったため、遠出するのには交通手段が制限されてしまってどこへ行くのにもとても行きづらくした大きな境界線のようなものだったなぁなんてことを思っていました。

海と一言で言っても人それぞれ自分の思い出の中に色々な海があるように、本の中にどのような形で海が登場するのかも様々。

この企画によりぴったりな本は中々難しかったのですが、これかなというものをざっくりと多めに選んで教育普及係の職員たちとも相談しながら内容、対象年齢のバランスを見て選書をし、またいくつかの本を提案してもらって海に関連する絵本やそれ以外にも展示作品に関連するものでは“こんなのが参考になるかも”、“ちょっと違うかもしれないけれど、こんなのはどうでしょう?”、“これなら小さいお子さんでも楽しんでもらえるかも”と思いながら最終的には20冊の図書を特集しました。

展示室の中に図書を特集するのは夏休みこどもとしょかんの期間だけですので、展示を見る前に、見てから、見ながら対比するなどなど、思い思いに図書の世界も楽しんで頂けたらうれしいです!

(司書 中務美紀)

2022年8月12日 16:08

8月も中旬に差し掛かり、子どもたちの夏休みも後半に突入しましたね。美術館では毎年この時季に夏休みこども美術館を開催していますが、同時に図書も毎年その企画に合わせて選書をし、夏休みこどもとしょかんと題した子ども向けの図書の特集をしています。

今年の夏休みこども美術館のテーマは「水のリズム」。これに関連して、夏休みこどもとしょかんでは水をテーマに、19冊の図書を特集しています。今回はその中から筆者おすすめの図書を4冊ご紹介します。

・『みず』(五味太郎 作/絵本館/1981) 「あまいみず」、「ちいさなみず」など、「~みず」という言葉と五味太郎さんの優しい絵が見開きで対になり、次々に色々な水を紹介しています。絵本のサイズは小さめで、文字は「~ みず」という短いひらがなのみ。字が読めるお子さんなら一人でも読める絵本です。大人も一緒に“確かにこれも水、あれも水だな”とうなずきながら、想像しながら読むのも楽しいかもしれません。

・『みず』(五味太郎 作/絵本館/1981) 「あまいみず」、「ちいさなみず」など、「~みず」という言葉と五味太郎さんの優しい絵が見開きで対になり、次々に色々な水を紹介しています。絵本のサイズは小さめで、文字は「~ みず」という短いひらがなのみ。字が読めるお子さんなら一人でも読める絵本です。大人も一緒に“確かにこれも水、あれも水だな”とうなずきながら、想像しながら読むのも楽しいかもしれません。

・『エイサー!ハーリー ―きゅーはくの絵本 3 沖縄の祭り―』(山﨑克己 画・九州国立博物館 企画・原案/フレーベル館/2006)

・『エイサー!ハーリー ―きゅーはくの絵本 3 沖縄の祭り―』(山﨑克己 画・九州国立博物館 企画・原案/フレーベル館/2006)

九州国立博物館の所蔵品や施設に関連した「きゅーはくの絵本」シリーズのうちの1冊です。沖縄県大宜味村塩屋湾で行われる豊穣祈願祭「海神祭(ウンガミ)」で使われるハーリー船を主人公にし、お祭りの一日が描かれています。普通なら祭を見に行かないとお目にかかれないであろうハーリー船ですが、“九州国立博物館のロビーで展示されていたあの船”と言われればピンとくる方も多いのではないでしょうか。巻末にはお祭りの写真と詳しい解説付きです。

ちなみに、「きゅーはくの絵本」シリーズは全部で10冊発行されており、他の9冊は美術情報コーナーでご覧いただけます。

・『どしゃぶり』(おーなり由子 ぶん・はたこうしろう え/講談社/2018)

地面も焼けるように熱い、暑い日に、家から出たぼくが空を見上げると、「あれ?くも。まっくろの くも。」…「ばら ばら ばらっ」、「とん ととん ぼつんっ」、「じゃばばば ざばああああ」

目で耳で全身で雨を感じる男の子と雨との対話、画面いっぱいに描かれる雨の表情とそれを思いっきり楽しむ男の子の姿が、雨の前のむうっとする空気とにおい、どしゃぶりの雨の音と振動、水の感触までもこちらに届けてくれるような絵本です。

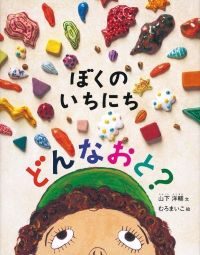

・『ぼくのいちにち どんなおと?』(山下洋輔 文・むろまいこ 絵/福音館書店/2016)

・『ぼくのいちにち どんなおと?』(山下洋輔 文・むろまいこ 絵/福音館書店/2016)

主人公こうちゃんの生活の中にあふれる音をオノマトペで表現した絵本で、ジャズ・ピアニストの山下洋輔さんが著者です。「ぱしゃら ぺしゃらだ ぱしゃ」、「むかか もかか がみごみげめ だみどめ…」、「ごけれ ごけれ ずずりん ずずりん」…さあ、これらは何の音を表現しているでしょうか?

登場人物などは絵で描かれていますが、声や水しぶきなどの音は陶器で表されており、音がより立体的に聞こえてくるようにも感じられます。

夏休みこどもとしょかんは夏休みこども美術館「水のリズム」と同じく8/21(日)まで。

美術館のリニューアル以前は1Fにあった読書室で毎年夏休みこどもとしょかんを開催していましたが、リニューアル後は展示室内にコーナーを設けて開催しています。とは言ってもコロナ禍で去年一昨年はSNS上で図書を紹介するのみにとどめていましたので、実際に展示室で図書を特集して配架したのは2019年以来三年ぶりです。

展示室内にコーナーを設けることの良い点は、作品を間近で見ながら関連する図書に触れられることでしょうか。

ほかにも魅力的な図書を配架していますので、「水のリズム」の展示を見て感じて、時折流れてくる水の音とともに、図書の世界もぜひお楽しみください!

(司書 中務美紀)

「夏休みこどもとしょかん」の様子(近現代美術室A)