2024年11月20日 09:11

どーも。総館長の中山です。

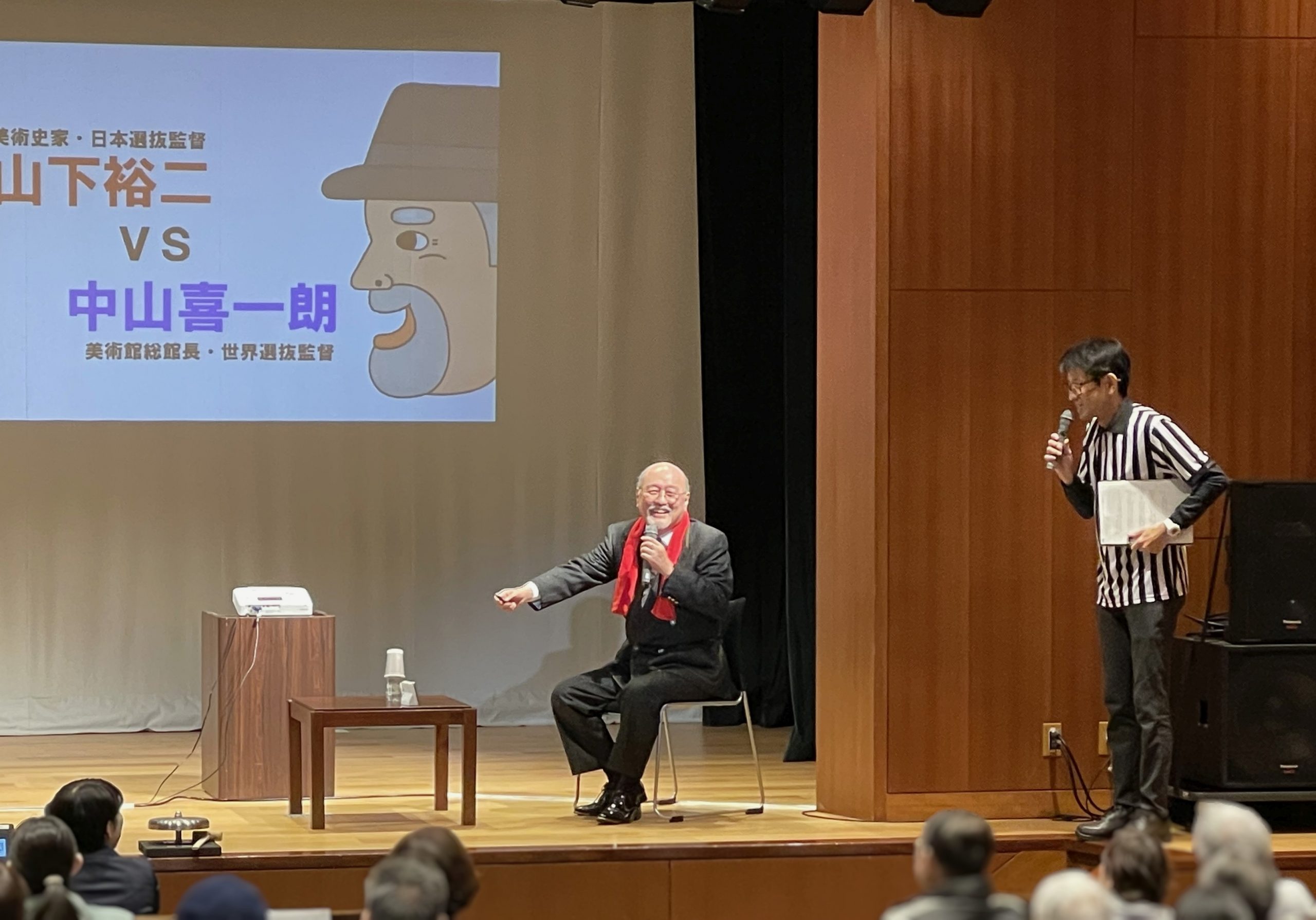

11月10日の日曜日、「トークイベント・プレゼンバトル近現代美術編」を明治学院大学教授の山下裕二さんとやりました。昨年の「古美術編」に続く2回目のバトルです。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。事前申し込みの抽選にもれた皆さま、大変申し訳ございませんでした。

山下さんとは昨年と今回だけでなく、10年以上前に横浜で幽霊画に関する対談をしたことがあります。そのときわざわざ福岡から横浜まで聞きにきてくださった熱心な美術ファンの方が今回も来られていて、大変うれしく思いました。講演や対談を山のようにされている山下さんは「あれ、そんなのやりましたっけ」とすっかりお忘れでしたが、円山応挙の美人な幽霊画は、実は《百怪図巻》(福岡市博物館蔵・旧吉川観方コレクション)に描かれている雪女をアレンジして幽霊にしたものという自説を披露したわたしにとっては、思い出深い対談でした。

昨年に続き、会場はバトルを楽しみにされたたくさんの方で満員となりました。

今回のバトルは、山下さんが日本選抜監督、わたしが世界選抜監督(なんと大げさな)になり、当館所蔵の近現代作品からそれぞれ5点を選んで先鋒戦から大将戦まで5対5の団体戦でプレゼン対決をするというものでした。ちなみに、対決のラインアップはこんな感じです。

◇先鋒戦◇ 横尾忠則《暗夜光路 旅の夜》VSアンディ・ウォーホル《エルヴィス》

◇次鋒戦◇ 横山操《溶鉱炉》VSマルク・シャガール《空飛ぶアトラージュ》

◇中堅戦◇ 中ハシ克シゲ《Nippon Cha Cha Cha 》VSアンゼルム・キーファー《メランコリア》

◇副将戦◇ 赤瀬川原平《千円札(風倉匠の肖像)》VSモナ・ハトゥム《+と-》

◇大将戦◇ 藤野一友《眺望》VSサルバドール・ダリ《ポルト・リガトの聖母》

これらの作品は、当館ホームページのコレクション・ハイライト | 福岡市美術館)や、所蔵品検索 | 福岡市美術館からご覧になれますので、ご興味がある方はぜひ。

赤と青のマフラーをまとって、いざ、プレゼンバトル!

メンバーの顔触れを見ると、現在展示中で、当館の目玉的な有名作品からわたしがピックアップし、山下さんはどちらかというとマニアックな作品から選ばれた感じです。わたしが先に世界選抜のメンバーをお知らせしたので、それにどこか対応する作家や作品を山下さんが選ばれた、ということでもあります。前回の「古美術編」は逆で、山下さんが先に選ばれ、それに合わせて(かぶらないように)わたしが選んだので、作品傾向も山下さん好みの名作対私好みのマニア向け作品になり、今年とは逆でした。

バトルでは、横尾さんや赤瀬川さんなどと親交がある(あった)山下さんらしく、作品の裏側にいる作家の素顔が感じられる絶好の機会でもありました。そういう意味では、わたしは9月に作品設置のために福岡まで来ていただいたモナ・ハトゥムさんとランチをご一緒したくらいしかネタがなく、まあしかたがないなあと。バトルの内容については、当館の広報誌「エスプラナード」1月号紙上にレポート記事が掲載される予定ですし、その記事はホームページ(エスプラナード(季刊誌) | 福岡市美術館)でもPDFで閲覧できますからお楽しみに。

昨年に続いて、レフェリーは後藤学芸課長。

当日は後藤学芸課長がレフェリー役で、司会だけでなくバトル開始と終了のゴングも鳴らしてくれましたし、近現代美術担当の学芸員3名がリングサイド(最前列)に陣取り、おもに山下さんサイドのセコンドとして「この作品の収集はいつですか」などという質問にもすぐさま答えてくれたおかげで、バトルは90分の予定を10秒オーバーしただけで無事終了しました。まあしかし、それぞれ5分(後半は時間的に余裕ができたのでそれぞれ8分)の時間内に相手を圧倒するような内容のプレゼンテーションを応酬するのはむずかしいですね。いいたいことは山ほど残っています。それでも終了後、何人もの方からおもしろかったですとか、楽しかったですという好意的な感想をいただき、監督の役目が果たせて満足しています。というか、とにかく両軍とも選手が優秀でしたから。

ではいったい、どっちが勝ったのでしょうか。レフェリーの後藤学芸課長は、「勝ち負けは決めません。みなさんそれぞれ心の中でお考え下さい」と試合前に宣言しましたので、バトル会場では決着がついていません。感想を言ってくださったみなさんに、「どっちが勝ちでしたか?」と聞く勇気はありませんでした。美術品としてはこっちが勝ちでしたけど、プレゼンとしては完全に逆でしたね。なんて言われたらショックですし。そもそも美術家や美術品の勝ち負けって…ね。あるんでしょうか。なくはない。優劣はあるんじゃないかと、みなさんは思われていますか? あるでしょ。でないと値段がつかないでしょ。とか。だから美術館は存在できるのでしょ、などと言われたら、ぐうの音も出ませんね。

考えてみれば、私たち美術史を勉強している人間は、「これは○○で○○であり、優れた作品である」などと断言したりしています。単語として優品とか傑作とかよく使いますし。あれは、いったい何と比べているのでしょうか。もっとつっこんで言うと、本当に自分自身で一から十まで徹底的に調べ、考えて結論を出し、優れていると断言しているのでしょうか。自分が感じた感動をきちんと数値化して、比較して、客観的に評価しているんでしょうか。ひょっとしたら、誰かに、何かに、指摘されたり教えられたりした尻馬に乗っているだけかもしれません。プレゼンバトルしたくせに、こんなことを言うのもどうかと思うのですが、一般の方々から専門家であると認められているとか、美術で飯を食っているという自覚がある者は、そういう責任を負っていると改めて思いました。はい、これ自省です。

とはいえ、美術の見方はまったくの自由であることは事実ですから、当然ながら作品の評価も自由なんです。自由に見比べてください。そもそも展覧会は、どのような展覧会であっても、見比べるという行為が前提ですから。心の中で勝ち負けを決めていただいてかまわないわけです。ああ、やっぱりバトルの勝敗、聞いてみればよかった…。

(総館長 中山喜一朗)