2024年10月16日 09:10

どーも。総館長の中山です。久しぶりにブログを書けと言われたので書きます。

最近、ある人から、「いつもブログの冒頭に、どーもとか。なんでああいうあいさつを書くの? あなただけですよね」と聞かれました。こういう書き出しなら「あいつのブログか。じゃあ読まなくていいや」とすぐに脱出できますし、どーもというひと言で、なんとなく肩ひじ張らない感じが伝わるだろうと思っているからです。いや、ウソです。ほんとは、何となくです。一番最初は、読む前に誰が書いているのかわかるほうがいいと思った記憶がありますが、あとは惰性です。何となくです。聞かれたときにはなにも思いつかなくてただニヤニヤしてしまったので、ここで答えておきます。

さてと。今年も1階の古美術企画展示室で「僊厓展」がはじまりました。あれ、仙厓展じゃなくて僊厓展なのと首を傾げられた方、もともと仙という文字は僊の略字なので、正字(本字。略字や俗字に対する本来の文字)で書いているだけで、文字としての意味は同じです。仙厓さんはどちらの字も使っています。わたしはどちらを使ってもいいと思っています。本人もそうだったですから。研究者のくせになんだそのどーでもいいという態度は!と叱られそうですけど。わたしは時々、喜一朗という名前を喜一郎と間違えられます。これは間違いです。意味も違うし。請求書が喜一郎宛だったら、俺じゃないから払わないぞ、なんて。時々、ほんの少しだけ、腹が立ちます。あるところから美術館に送られてくる郵便物は、ずーっと、中村喜一郎という宛名になったままです。これはもう別人でしょ。あれ、今日は力が抜けすぎて、脱線し放題ですね。

いつもだいたいこの時期に仙厓さんの展示をするのは、10月7日が仙厓の亡くなった日だからです。祥月命日のお墓参り、とはちょっと違いますけど。宮田学芸員による今年の展示もいい感じです。わたしも会場の後半に展示されている《天狗図》、《河童図》、《章魚図》、《牛図》の4点について、「おもしろキャプション」を書けと言われたので書きました。なんか書けと言われたので書いたものばかりですね。主体性がないなあ。「おもしろキャプション」はご存じですか? コレクション展示室でときどき見かけませんか。解説者の似顔絵とイニシャル入りで、だれが書いたかだいたいわかる解説です。書き手それぞれの個性が出ているし、普通のキャプションにはないような内容で、九割五分、好評です。ごくごくたまに「あんなものつまらん」という感想をお聞きしますが、百パーセントではないのが民主主義のあらわれです。民主主義は多数決が原則なのでまだまだ「おもしろキャプション」は続きます。

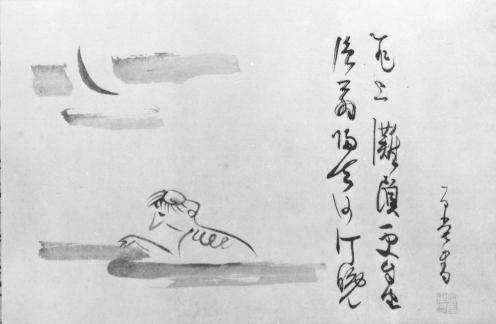

天狗図 石村コレクション

河童図 三宅コレクション

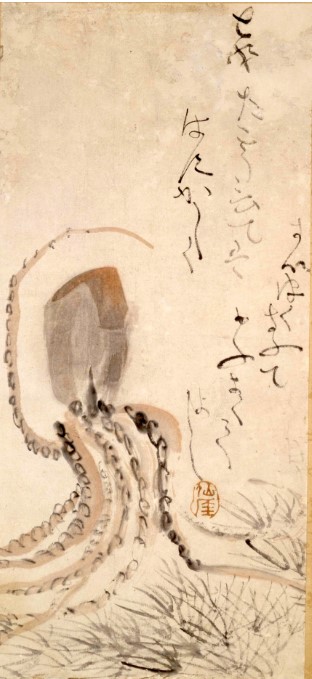

章魚図 三宅コレクション

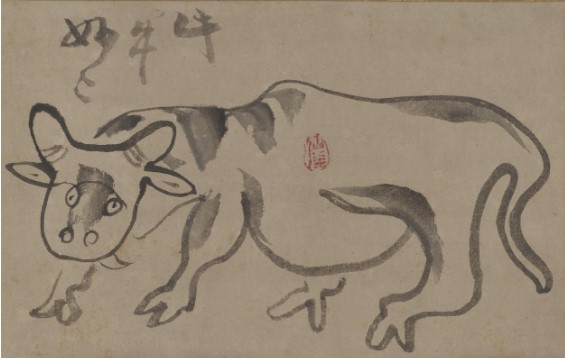

牛図 小西コレクション

こうして並べてみると、親分が困っているのに笑っている天狗たちも、さみしそうな河童も、「てへっ」みたいなポーズのタコも、モーモーではなくミョーミョーと鳴くらしい牛も、みんな脱力系です。実際は眉間にシワをよせて真剣に描いたのかもしれませんが、目に浮かぶのはリラックスしてニコニコしながら筆を走らせている仙厓さん。彼こそ江戸時代の博多の脱力系禅僧です。こういうのが19世紀の博多でウケていたのだとしたら、今と共通する世相があったのかもしれません。

コロナ前あたりから、脱力系女子がモテるという話題がありました。脱力系男子も含めて、ウェブには「オシャレをして自分を着飾ったり、異性の前で猫をかぶったりせず、力を抜いて暮らしている人物」という解釈がでてきます。自然体なのがキーポイントのようです。自然体だから隙もあったりして、自分をいつわらないから相手に安心感を与える。なるほどと思います。脱力系はマイナスポイントではないのです。むしろ、「しゃきっとしろっ!」はダメです。それはもう、パワハラかもしれません。

そもそもみんな頑張りすぎなんです。無理しすぎです。気を使いすぎているんです。これってハラスメントにならないかと、ビクビクしすぎです。肩が凝りすぎなんです。書けと言われたので書く、くらいでもいいんです。ハハハ。どさくさにまぎれました。近頃わたしが脱力しているのは、だれのせいでもありません。仙厓さんのせいです。

そうそう、ミュージアムのキャラクターの日本一を決める「ミュージアム キャラクター アワード2024」で惜しくも全国2位だった当館の「こぶうしくん」の元になった作品「コブウシ土偶」も、今回の「僊厓展」に特別枠?として大挙して参戦してます。彼らも仙厓作品に負けず劣らすのインダス文明の脱力系コブウシです。この展覧会を見に来られたら、力が抜けることうけあいです。

コブウシ土偶 パキスタン 新石器時代 前2000頃

オリジナルミュージアムグッズ・こぶうしくん ぬいぐるみ

(総館長 中山喜一朗)