2023年9月21日 17:09

9月13日(水)より企画展「朝鮮王朝の絵画―山水・人物・花鳥―」が開幕いたしました。(10月22日まで、会場:古美術企画展示室)

展示風景

本展は、1392年に創建され500年以上も続いた朝鮮王朝の時代に描かれた絵画44件を山水・人物・花鳥というジャンルごとに紹介するものです。朝鮮王朝といえば、『チャングムの誓い』などの韓国歴史ドラマの舞台としてご存じの方も多いことでしょう。ですが、この時代に描かれた絵画、と言われてパッとイメージできる方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。

それもそのはず。日本において、朝鮮王朝の時代に描かれた絵画をまとまって所蔵している美術館、博物館は数えるほどしかありませんし、それらを体系的に紹介するような展覧会は5~10年に1度開催される程度です。

かく言う私も展覧会準備を始めた頃は、「全部の作品が同じに見えるぞ…」なんて思いながら調査を進めていました。ところが、不思議なものでたくさんの数を見ていくうちに目が慣れてきて作品ごとの個性や見どころが自然と分かるようになっていきます。朝鮮王朝の絵画なんて見たことがない、という方でもご心配なく。この展覧会を見終わる頃にはその魅力のとりこになっているはずです。それでは、本展の出品作品を通して展覧会の見どころについてご紹介いたします。

まずは展覧会のポスター画像にも使用している「文清」印《倣郭煕秋景山水図》について。

「文清」印《倣郭煕秋景山水図》

本作の見どころはなんといっても、画面の真ん中に大きな山を配置したスケールの大きさにあります。この作品には山の巨大さを伝えるための様々な工夫が施されています。例えば、画面の右には流れ落ちる瀧が見えます。

文清」印《倣郭煕秋景山水図》(部分)

上空から真下を見下ろすような視点で描かれており、この山がいかに高いかがお分かりいただけるでしょう。また、画面の左へ目をやると、なだらかな丘が連なっており、分厚い山が奥へと続いている様子がうかがわれます。

「文清」印《倣郭煕秋景山水図》(部分)

また、画中に小さく描かれた人物も山の巨大さをあらわすのに一役買っています。

「文清」印《倣郭煕秋景山水図》(部分)

このような山水画は中国・北宋時代に活躍した郭煕が得意としたもので、本作は郭煕が描いた山水図を朝鮮時代に忠実に写した作品と考えられています。

朝鮮時代は、このような大自然の雄大さ崇高さを伝えるような山水画が多く描かれた一方で、より身近さを感じさせる山水画も多くあります。

例えば、「秋月」印《楼閣山水図》を見てみましょう。

「秋月」印《楼閣山水図》

先ほどと違って、山や楼閣などのモチーフが画面の右側へ寄せられています。これにより左半分が余白となり、開放感のある画面構成となっています。また人物が大きく描かれているのも特徴です。拡大してみると、笑顔で談笑している様子が分かります。

「秋月」印《楼閣山水図》(部分)

とぼけたようなロバの表情も愛らしく、全体に親しみやすい作品に仕上がっています。

本展では、山水画以外にも様々な作品を展示しています。官僚たちが宴席に興じる様子を描いた契会図にも是非ご注目ください。

夏官契会図

会の参加者に記念品として配るための作品で、出席者の名前や役職、出身地まで記載されているのが大きな特徴です。この作品を作るためには会の出席者を確定させ、それぞれの個人情報を調べて、絵を発注して…、と様々な準備が必要だったことは想像に難くなく、現在の飲み会の幹事さんのような様々な苦労があっただろうと思うのです。当時の官僚たちが様々な権力争いを繰り広げたことは韓国ドラマがお好きな方であれば、よくご存じのことでしょう。宴会の記念品とはいえ非常に緊張感のある仕事だったのではないでしょうか。

他にも、動植物の華麗な姿を描いた花鳥図にも魅力的な作品が数多くあります。このブログで紹介できたのは、ほんの一部だけ。残りは会場で是非ご覧ください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹)

2022年10月12日 10:10

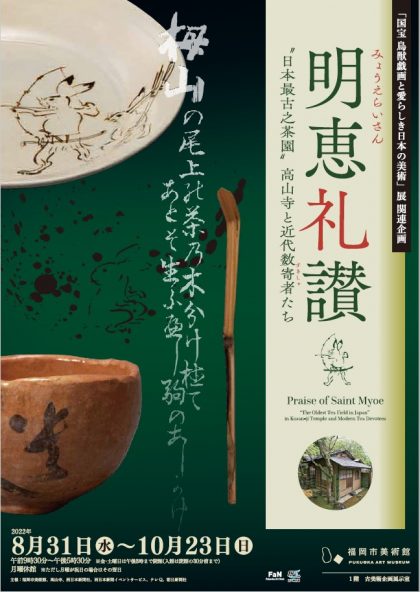

古美術企画展示室で開催中の企画展「明恵礼讃“日本最古の茶園”高山寺と近代数寄者たち」(10/23[日]まで)の閉幕まで、あと2週間を切りました。

本展は特別展「国宝 鳥獣戯画と愛らしき日本の美術」(10/16[日]まで)の関連企画で、京都・栂尾山(とがのおさん)高山寺(こうさんじ)の茶室「遺香庵(いこうあん)」の茶道具を紹介する展覧会です。鎌倉時代の高僧で高山寺の開山である明恵上人の七百年遠忌にあたる昭和6年(1931)、時の茶の湯界を支えた近代数寄者と呼ばれる実業家茶人たち有志一同が、茶を全国に広めたとされる明恵上人の「茶恩」に報いるべく、茶室とそれに常備するための茶道具を寄進したもので、今回お寺様のご協力により、それらを一挙初公開することが出来ました。そうそうたる数寄者たちが自らの美意識を競うかのように自作し、または特注して作らせた種々の茶道具をご鑑賞いただけます。

この展覧会のポスター・チラシのイメージがこちら↓↓

実は1万枚刷ったチラシが、会期半ばにして全てなくなりました。こんなに早くなくなるとは思っておらず、担当者としては喜ぶべきことなのですが、ご所望のお声も多くいただき申し訳なく思います。そこで、このブログの場を借りて、イメージ作りの裏話も交えてご紹介したいと思います。

*

図録とともにデザインを手がけたのは、グラフィックデザイナーの松浦佳菜子さん(FACTORY+M)。思いつくまま我がまま放題の私の要求に真正面から全力で向き合って下さる方です。今回も「格調高くても、親しみ易く」、「シブくても、目を引くような」、「静かだけど、暗くならないように」など無理難題言いましたが、松浦さんは労を厭わず綿密な取材と数々の提案を重ね、素晴らしい結果に導いて下さいました。松浦さん自身お茶をなさっておられるからか、今回のお仕事はいつにも増して情熱的で、展覧会準備の疲れを吹き飛ばすようなパワーをお裾分けしていただきました。

*

では、このポスター・チラシのデザインについて、解説しましょう。

背景の深緑色は、高山寺境内の茶園の茶樹の葉とお濃茶の色に合わせ、わずかにグラデーションをつけて空間的な広がりが生まれています。

上方、鳥獣戯画のウサギのオマージュのような絵柄が描かれた白い皿は、野村得庵(野村証券の創始者)という数寄者が絵付をした作品(出品番号50)で、今展の目玉の一つ。最初のレイアウトではもっと下の方にあったのですが、上司から「このお皿、お月様みたいだからてっぺんにもってきたら?」と言われ、ハッとしました。明恵上人は数多くの和歌を詠んだことで知られますが、なかでもよく知られた一首「心月の澄むに無明の雲晴れて 解脱の門に松風ぞ吹く」(『明恵上人歌集』88)は、高山寺の裏山の松林の中で日が暮れるまで坐禅修行をした明恵が、月を見上げ、松の梢を吹く風の音を聞きながら、自らの菩提心(悟りを求める心)に向き合う、そんな情景を偲ばせる歌です。本展には近代数寄者の重鎮・益田鈍翁が自作・寄進した「松風」という名の竹花入(出品番号10)がありますが、私はその命銘の由来が、この歌にこそあるのではないかと思って調べていたところでした。お皿を月に見立てることが、明恵が詠んだ和歌と繋がり、深い意味を込めることが出来ました。

下方、遺香庵の「遺」の文字が記された茶碗と、その横に配される茶杓は、遺香庵寄進を主導した数寄者・高橋箒庵の自作品です。茶碗は、遺香庵開庵の茶事当日に、高山寺開山堂に鎮座する明恵上人坐像への献茶の儀式に用いられたものです。

さて中央、茶碗と茶杓の間に縦に大きく白抜きで表されている二行の文字、気になりますよね。これは茶杓の共筒に高橋が墨書した歌銘を抜き出したものなのです。

実物がこちら↓↓

「栂山の尾上の茶の木分け植て あとぞ生ふべし駒のあしかけ」という和歌が書かれています。「栂山」は高山寺の山号・栂尾山、「駒」は馬、「あしかけ」は蹄影(あしかげ)つまり馬が歩いて出来る蹄の痕のこと。

伝承によると明恵は、栂尾の茶樹を、より温暖に移し植えようと馬に乗って宇治(京都府宇治市)の地を訪れ、一園地を得た、と(村上素道『栂尾山高山寺 明惠上人』1929年)。この和歌はその時に明恵が詠んだとされるもので、馬上の明恵が、植え方を知らない里人に対し、馬の蹄の跡に植えよと教えたという伝説とともに、宇治茶の発祥を物語る歌として知られています。

“日本最古の茶園”たる栂尾の茶樹が宇治に移植され、全国に茶が広まっていった、その功労者として讃えられる明恵に対し、高橋はこの歌を選んで茶杓に命銘し、捧げたのでした。まさに遺香庵の寄進、本展の趣旨を象徴するような作品なのです。

*

以上すっかりマニアックなお話をしましたが、こうした依頼者のこだわりを一つ一つ拾い集め、通りすがりの人々の目を引くビジュアルを作り上げるデザイナーさんの仕事に、改めて頭が下がる思いです。このデザイン案をお寺様にお見せしてお喜びいただけた時は、心の中でガッツポーズをしました。

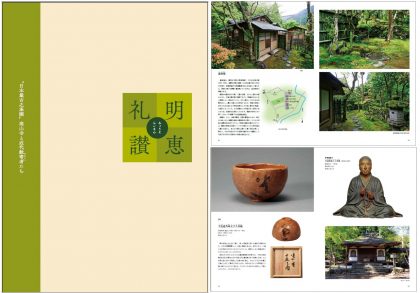

ポスター・チラシが完成すると、間髪入れず図録のデザインです。

こんな感じ↓↓

手取りの良いB5版にこだわりながら、出来るだけ多くの文字情報を載せたいため、おのずと小さくなる文字サイズ。それを出来るだけ読みやすくしたいがために、私は図版と余白を犠牲にしてでも文字サイズを大きくしたいとお願いしたのですが、松浦さんの答えは異なりました。単に全体の文字を大きくすれば良いのではなく、最初に目に入る作品のタイトルを極端に大きく、その分、キャプションと解説は小さく、というメリハリをつける方が効果的なのです、と。提案されたレイアウトを見て、なるほど!と老眼をパチクリしながら感嘆しました。

出品作品の写真はほぼ全て、当館所蔵品の撮影の殆どをお任せしているフォトグラファー・山﨑信一さん(STUDIO Passion)の撮り下ろしです。たくさんの撮影機材をもってお寺様にうかがい、数日かけて撮影されたものです。同じ時に、同じ光の下で撮影された、統一感のある美しい図版です。作品の底裏、箱書、作品解説はもちろん、お寺様や便利堂様からご提供いただいた風景写真も充実しています。ご鑑賞の記念に是非!

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒)

2022年1月20日 15:01

企画展「田部光子展『希望を捨てるわけにはいかない』」、1月5日に無事オープンしました。

展覧会のポスター・チラシが完成したとき、この美術館ブログに展覧会への意気込みや田部光子さんとのやり取りを書きました(「田部光子展のポスター」2021年10月28日)。

「任せた、好きにやっていいよ」と言われたものの、これまで十分に紹介されてこなかった作品や活動について調べる作業は、時に途方に暮れるものでもありました。展覧会出品歴も膨大で調査するたび増えていき、オーガナイザーとしての仕事、スペースの運営、エッセイの執筆等々、一人の仕事とは思えない幅広さと量に、どう整理したものかと頭を抱えたことも。加えてもちろん生活者として、つまり主婦、母としての仕事や画塾運営時には先生としての仕事もあった。田部さんは人と協働して事を起こすことが好きな人なので、家族や友人、周囲の協力もあるわけですが、それにしてもどうやれば両立できるのか今も不思議で仕方がありません。

本展覧会の準備期間はまさにコロナ禍。資料調査も思うように進まず、人に会うのも難しい状況でしたが、ぎりぎりまで粘って展覧会と図録ができました(図録はオンラインショップでも販売中です)。とはいえ現時点でわかっていないこと、もっと深く掘り下げなければと思うことも当然ながらあります。私も図録に比較的長い論考を書きましたが、それでも田部さんのすべてに言及できたとは考えていません、まったく。だからというわけではないですが、この展覧会が美術家・田部光子を広く知ってもらうだけでなく、田部光子研究がさらに展開するきっかけになればと願います(もちろん私もこれからも田部さんを追いかけます!)。田部光子をさらに知る糸口になればと、図録には田部さんが過去発表された文章もいくつか再録し、文献リストや年表には私が調べたものはほぼ全て載せています。今後新たな事実が付け加わったり、誤りは修正されていくでしょう。どの展覧会にも言える当たり前のことではありますが、あえて言わせてください。展覧会が開催されて終わり、ではなく、ここからまた始まるのだ、と。

田部さんは著書の中で、自身の作品が「百年早いのかもしれない」と述べておられます。その後に「ということは生きてる間もその後も夢を持てるということになる」と続くのがいかにも田部さんらしいと思います(「たった一人の旅鴉」『二千年の林檎 私の脱芸術論』西日本新聞社、2001年に収録)。

田部さんがこのように書いた後、2004年の熊本市現代美術館の依頼による代表作《人工胎盤》の再制作や、2005年に栃木県立美術館で開催された「前衛の女性1950-1975」への参加をきっかけに、〈九州派〉の一員としてではなく一人の美術家として、田部光子の活動に光が当たることになります。

しかしながら田部さんが2000年に「百年早いのかもしれない」と書いたのには理由があったはずです。確かに、田部さんの作品と活動を振り返ると、常に時代の先端を進んでいる(時には時代を随分と先取りしている)感があります。女性の社会における不平等からの解放を訴える《人工胎盤》(1961年)も、改革を訴えるはずのプラカード自体が旧態依然のままだと気づき、権力に対抗する名もなき人々への共感とともに作りあげた《プラカード》(1961年)も、1960年代末に「記録映画家」として反芸術パフォーマーたちの姿を映像に収めていたことも、1970年頃表現と猥褻の問題に画家として果敢に挑戦していたことも、既存の団体や公募展のオルタナティブとしてだけでなく女性たちの居場所にもなりうるグループとして構想し立ち上げた〈九州女流画家展〉(1974~1984年)も、女性の手による新たな女性表象と言える1970~80年代の絵画群も、1988年の「主婦定年退職宣言」も、あるいは1995年から福岡市美術連盟理事長として行なってきた活動も、1990年代そして2000年代以降の作品も、2015年に開設したオルタナティブスペースとも呼べる「TMT・ART・PROJECT 3丁目芸術学校」も。

2022年の今、展覧会開幕から約2週間が経って実感するのは、たくさんの人が田部光子の作品や活動に関心を持ち、アクチュアルなものとして受けとめているということです。展覧会への反応を見聞きする限りではありますが、田部さんの作品と活動に刺激を受けている人が既にたくさんいます。「百年」より早く、「その後」よりずっと前に、私たちはあなたに追いつくことができるかもしれません!田部さん!

最後に。初期から最近作までの田部光子作品の造形力や表現力も、本展覧会で知っていただきたいことです。開幕日の前日、美術専門の作業員の方々と一緒に展示作業をしていた私は、「展示がうまくいくだろうか」という極度の緊張と不安の中にいました。しかし作品が会場に並びはじめると、田部さんの作品の圧倒的な力に痺れ、興奮し、気づいたときには不安は払拭され、「何を心配していたんだろう、こんな素晴らしい作品が並ぶのだからいい展示にならないわけがない」と思うようになっていました。この感覚をみなさまと共有できるかもしれないことにもわくわくします。ぜひ会場で、田部光子作品の力、美術の力を目撃そして体感してください!

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」展示風景

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)