2021年6月16日 09:06

先日閉幕した企画展「ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画」(以下「イルフ展」)(2021年1月5日~3月21日)では、会期中に2回の記念講演会を開催しました。登壇者には近現代写真の専門家であるお二人のゲスト(名古屋市美術館学芸員の竹葉丈氏、インディペンデントキュレーター[現・東京ステーションギャラリー学芸員]の若山満大氏)をお招きしました。2回の講演はいずれもイルフの活動した1930~40年代の写真家たちが向き合っていた時代状況や複雑な立場を明らかにする内容で、イルフ展で紹介した作品・資料への理解を更に深められるものでした。ここに、担当者による講演会のレポートをお届けします。前回の竹葉氏の講演会に引き続き、今日は、若山氏の講演会のレポートです。

「趣味と報国:ソシエテ・イルフをもっとよく知るための写真史 1920-1942」(登壇者:若山満大氏、開催日:2021年3月6日14:00~15:30、会場:ミュージアムホール)

若山氏には、アマチュア写真家が台頭する明治中期から戦時下にかけて、つまり1880年代末から1940年代までの半世紀の写真史を、幅広い事例や資料とともにお話いただきました。各時代における表現様式の変化や写真家たちの活動はイルフの活動とリンクしており、イルフのメンバーが時代と社会の状況に呼応しながら活動していたことが見えてきました。

冒頭では、国内の写真団体・写真愛好家にどのような特色があり、それがどのように変遷していくかをお話しいただきました。明治中頃の写真団体は、写真師・旧華族・お雇い外国人などの富裕層に限られていたようです。初期の写真愛好家たちの関心は、夜に鮮やかな写真を撮る手法、大判写真を撮る手法の研究など技術面にあり、その後変化していきます。1893年に開催された「外国写真展覧会」の出品作は、明確な主題、前景・後景の被写体の写し方、セピア色の諧調など、“オーソドックスな風景画”のような作品です。海外の作例からの影響を受け、日本の写真愛好家たちも絵画を模範とする写真表現に取り組むようになりました。

1910年代から1920年代にかけて、写真愛好家の裾野は広がっていきます。この変化には、雑誌を通し情報が地方都市にも届くようになったこと、第一次世界大戦後の経済の動きによってカメラや写真材料が富裕層でなくとも買えるようになったこと、新聞社がメディアイベントを開催する機運が生まれたことなどが複雑に絡み合っています。1926年-1927年刊行の『日本写真年鑑』に掲載されている地方のアマチュア写真団体は476団体、加盟者は13889名に上りました。イルフメンバーの田中善徳が所属していた「福岡白光会」も掲載されていました。

写真趣味が流行する中で、アマチュア写真家の中から雑誌編集に携わったり、投稿作品を審査したりする、特別な地位の人々が登場します。講演の中で例に挙がったのは1921年に写真芸術社を主催した、福原信三です。福原は「写真とは光と影のグラデーションである」「自然から受け取った情感を写し取るものだ」といった写真観を発信していました。若山氏は、ヒエラルキーの上部にいたオピニオンリーダーも重要だが、写真産業を作り上げその権威を下支えしていたのはフォロワーたちであるという点を指摘しました。お話を聞きながら思い出したのは、1930年代にイルフメンバーの高橋渡が安易なアマチュアリズムに抵抗し始めたことです。カメラ雑誌に論考を発表し、存在感を表し始めていた高橋は、アマチュア写真界のヒエラルキーを地方から突き崩す狙いがあったのでしょうか。

1930年代は、雑誌『光画』を嚆矢として、新興写真と言われる新たな傾向の写真が登場します。カメラに特有の現象であるブレによる表現や、レンズを通して何気ない風景に新しい視線を投じた作例など、作品のスライドを見ながら、移り変わる表現傾向を確認しました。新興写真がシュルレアリスムの傾向を持つ前衛写真へと進化していく過程として、ナゴヤ・フォトアヴァンガルド、前衛写真協会、丹平写真倶楽部の作家たちと共にイルフメンバーの作例が紹介されました。

講演の終盤は、戦時下の写真家の動きにフォーカスします。この頃、スパイを防ぐためという理由で撮影場所やアングルが限定され、写真材料が配給制になるなど、アマチュア写真を巡る状況が厳しくなっていきます。限られた資源を戦争のために費やすべきという風潮が強まる中で写真家の活動は制限され、社会に有用である、と認められなければ趣味としての写真を続けることができなくなっていきました。戦時下で許された写真の例が、報道写真です。戦場や植民地を捉えた写真は国威発揚の効果を持ち、対外・国内宣伝のための雑誌に掲載されました。しかし、大多数のアマチュア写真愛好家たちにとって戦地に赴くことは難しく、写真を続けるためのなんらかの「方便」を見つける必要に迫られていたのでした。

こうした状況の中、アマチュアの写真家たちが選び得た“前向きな妥協案”として若山氏が挙げたのが、民俗学的な写真と慰問写真です。民俗学的な写真とは、国内の伝統的な暮らしが残る集落や風土を主題とした写真のことで、濱谷浩の仕事などが挙げられます。郷土を撮影することは当時でいう民族意識の高揚につながり、銃後の暮らしを鼓舞する“草の根の報道写真”としての意味合いを持ちました。

慰問写真とは、戦地の兵士に向けて送られた、故郷の家族を写した写真のことです。慰問写真は、家族は無事だというメッセージとともに、それを手に取った兵士に前線を守り、家族を守るために戦わなければならないことを伝える「督戦装置」としても機能しました。写真家たちは、慰問写真のカメラマンに名乗り出ることで、物資統制の最中において貴重なフィルムや撮影の機会を得ることができたのでした。

ソシエテ・イルフのメンバーは1920年代頃から写真に傾倒し、グループ結成当初は前衛であることを掲げて同人誌や作品制作を行っていましたが、1940年頃に各々の活動の傾向が変化し、熊本・五箇荘の集落や柳川などを主題にした、民俗学的なアプローチの写真を撮るようになります。これは単なる志向の変化だけではなく、当時趣味として写真を撮り続けるための必然的な選択だったのかもしれません。

半世紀にわたる近代写真史を振り返ると、愛好家たちが地方で活動し始める時期、写真専門雑誌のなかでアマチュア写真家たちが活躍し始める時期、そして戦時下の文化統制の中で写真の有用性をアピールすることが求められた時代と、各時代の動向にイルフの活動がリンクしていることが感じられました。具体的な写真技法や時代状況の解説から、一枚の写真に時代ごとの表現動向と社会史が折りたたまれていることが分かる講演会でした。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)

2021年5月26日 17:05

先日閉幕した企画展「ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画」(以下「イルフ展」)(2021年1月5日~3月21日)では、会期中に2回の記念講演会を開催しました。登壇者には近現代写真の専門家であるお二人のゲスト(名古屋市美術館学芸員の竹葉丈氏、インディペンデントキュレーター[現・東京ステーションギャラリー学芸員]の若山満大氏)をお招きしました。2回の講演はいずれもイルフの活動した1930~40年代の写真家たちが向き合っていた時代状況や複雑な立場を明らかにする内容で、イルフ展で紹介した作品・資料への理解を更に深められるものでした。ここに、担当者による講演会のレポートをお届けします。

「前衛写真(フォト・アヴァンギャルド)の行方―<ソシエテ・イルフ>を巡る写真家たち」(登壇者:竹葉丈氏、開催日:2021年2月27日14:00~15:30、会場:ミュージアムホール)

近現代写真史をご専門として数多くの展覧会を担当されてきた竹葉氏には、名古屋の前衛写真家・坂田稔(1902-1974)を中心に、前衛写真運動の展開についてお話しいただきました。「イルフ展」の会場でも紹介したように、坂田は福岡に3日間滞在し、ソシエテ・イルフのメンバーと交流し、写真観を巡って論争しました。当初「坂田VSイルフ」という構図の実態についてのお話をお伺いできるのではと考えていましたが、坂田研究の第一人者である竹葉氏からは、より踏み込んだ見解をお伺いする事ができました。

まずご紹介いただいたのは、「新興写真」の定義やその実践の場についてです。新興写真とは、1930年代初頭に欧米から日本に紹介されて流行した写真表現のことです。この頃の写真愛好家たちはカメラが持つ機械的な特性に目を向けるようになります。時代や生活の記録、主観を排し現実を直接的に切り取ったイメージ、レンズと光の作用を用いた造形表現、など、写真表現はこれまでとは違う幅広い展開を見せました。その実践の場もまた、展覧会、地元志向の写真雑誌、地域産業の振興を目的とした催しと様々です。名古屋では「20万」とも謳われたほどカメラを持つ人々が増え、一方で、それまでの“旦那衆”の集まりであった写真倶楽部は衰退して行きます。作品の出来映えではなく、「写っていれば良い」とするアマチュアに対して、現像や焼き付け等の技術的サービスを行う「写真技術の店」なるものが隆盛し、やがて地元写真愛好家に向けた雑誌や、文化サロンの役割を果たして行きます。一方、福岡では「地域産業の振興」を動機として新興写真が流行しました。そのことを示す資料が、「イルフ展」で展示していた1937年刊行の『新興写真選集』(福岡日日新聞)です。九州の写真愛好家による福岡の特産品・観光名所などをテーマにした新興写真が収録されたこの写真集は、大都市の新興写真の展覧会や雑誌の開催・発行年数から遅れたとは言え、「新興写真」が目指した写真の機能が地域から発信、活用された事例として大変興味深い資料だと竹葉氏は指摘しました。

名古屋で写真材料店「ジャパン・コダック・ワァク社」を営んでいた写真家・坂田稔はこうした状況下で活躍し、やがて1939年2月、「ナゴヤ・フォトアヴァンガルド」の中心メンバーとして前衛写真運動をけん引しました。講演の後半は、そんな「坂田の行方」を軸に進んでいきました。

講演の中で竹葉氏は、1939年頃の坂田が“前衛写真を宣言すること”を巡って一見矛盾するような発言をとっていることを示しました。アマチュアが前衛写真という言葉を安易に口にすることを警戒しながら、「前衛芸術とは、予想する文化的将来に合致せしむるよう現在の芸術としてさらに前進せしめんがための一切の芸術行動」と宣言していること。前衛写真という言葉の使用を「自粛したい」と言ったかと思えば、アルフレッド・バー・Jrによる「モダンアートの系譜図」を翻訳して雑誌に掲載し、前衛美術の流れの中に自分たちの写真を位置づけようとしていたこと。これらの坂田の言動は、彼の周囲の写真愛好家たちを戸惑わせたことでしょう。

竹葉氏はこの状況を解釈して「この時期に日中戦争の拡大に伴い、報道写真が台頭、注目される中で、前衛写真という言葉とその機能が消される。趣味でやっているだけじゃないかと言われることが怖かったのでしょう」と述べました。当時の文化統制の中で、前衛を冠した美術団体や展覧会は不穏だといって検閲される事例が少なくありませんでした。坂田は必要に応じて「前衛」を大っぴらに語れる場面とそうでない場面を察知し、使い分けていたのかもしれません。

1939年10月14日から16日まで坂田は福岡に三日間滞在してイルフのメンバーと過ごした後、11月にナゴヤ・フォトアヴァンガルドを解散します。竹葉氏は、「この間のことは未だによく分からないが、やはり坂田にとっては、福岡のソシエテ・イルフのメンバーの方が名古屋のメンバーより話が合ったのでは?」と推測します。実際、この頃の坂田とイルフのメンバーの写真の傾向には近いものがあります。イルフが解消した1940年に顕著なのですが、高橋渡や久野久、許斐儀一郎の作品には、民家の壁や建築部材、伝統的な暮らしを営む集落を主題にしたものがあります。同時期に坂田は柳田国男が提唱した「常民」をテーマとした民俗学に接近、この頃に農家の土壁や障子、海鼠壁などを「日本建築の美」が現れた被写体として取り上げていました。「前衛写真が挫折/転向してある程度の成果を見せたかどうかは検討の余地がある。彼らは民家・民藝を撮影した方法で抽象美術の方向を進むことを坂田は信じてやまなかった」。以上の竹葉氏の解釈は、イルフにも当てはまるのかもしれません。

本講演会で語られた内容は、前衛写真に関わった者が戦時体制の中で挫折/転向したときにどのような表現に変容していくか、という問題に踏み込んだものでした。お話を伺うと、坂田が「前衛」を巡って自らの針路と態度を決めかねていた時期に出会い、夜通し写真論を交わしたイルフのメンバーは彼と何らかのヴィジョンを共有していたのではないか、とも思わせられます。イルフが置かれていた状況を多角的に捉える機会となる、貴重な講演でした。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ)

2021年2月25日 16:02

近現代美術室Bで開催中の企画展『ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画』の会期も残すところ1か月になりました。本展は、戦前から戦中にかけて活動した前衛美術グループ、ソシエテ・イルフを紹介する34年ぶりの回顧展です。

前回のブログ「資料から読み取れる手の痕跡—ソシエテ・イルフ展」では、展示資料の中からグループの活動ぶりを伝えるアルバムなどの資料をご紹介しました。今回は、会場の後半で紹介しているソシエテ・イルフとして活動した前後の時代(1930年代-1940年代)の作品について、少しだけご紹介します。

「イルフの作品」会場風景

事前調査の過程でカメラ雑誌からソシエテ・イルフのメンバーの発言を拾っていくなかで、興味深いことに気づきました。それは、彼らが作品の発表を重要視していないということです。たとえば、高橋渡が石津良介ら4名の写真家と共に雑誌『カメラアート』の座談会に出席した際の次のような発言に現れます。

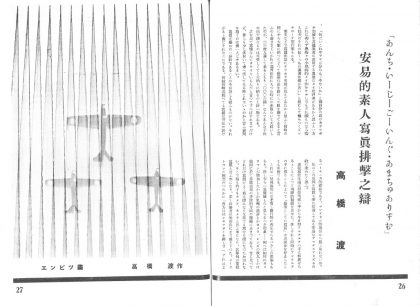

高橋「自分で言ふのも変だが、「BELLA(ママ)」という作品は16日間通ってやっと作画したものです。飛行機の方はあれ一枚作るのに六打のフィルムを使ひました。一般に発表すべき性質のものではなかったかもしれません。

石津「いや、それはおかしいな。要するに吾々としては自己燃焼といふことが大切ですね。」

桑原「高橋さんの鉛筆画の写真などは絵を書いた方がよかあないですか。」

高橋「いや僕には描けない。やはり一番あれを発表したかったのです。」

石津「僕は高橋氏の説を支持してゐるように聞こえるかも知れないが、ああした写真は僕は嫌ひですよ」

高橋「それは分かります。私は以前から自分で沢山の写真を作って家に保存してあります。勝田さんの前でこんなことを言っては失礼ですが、いつも焼くづしの方を懸賞などに出したりもしてゐます。発表というのは第二義、三義的ですな。」

(『カメラアート』6巻6号、1937年12月、下線筆者)

「福岡市の闘将 高橋渡氏」と紹介されているカメラアートの紙面

イルフ展の準備の最中に目に飛び込んできた「発表というのは第二義、三義的ですな。」という言葉は、ちょっと衝撃でした。それに、「勝田さん」は『カメラアート』の編集長です。何度も作品を発表しお世話になっている編集長に向かって「焼くずし」、つまりベストな状態ではない作品を投稿している、と言ってしまうのは、なかなかの度胸ではないでしょうか。あえてこんな発言をしているところに、譲れないポリシーがありそうです。

この発言は、ソシエテ・イルフが自分たちの作品展を行っていないことと関係がありそうです。踏み込んで想像してみると、高橋をはじめとするイルフのメンバーは、発表して評価を受けることよりも制作過程そのものに充実感を見出していたのではないでしょうか。

座談会で話題に上った高橋の《BELA》の制作を例にとってみます。これは、おそらく福岡市内の劇場に取材し、時代のムードを閉じ込めた作品です。きらびやかな衣装を着たダンサーが右手を挙げて一歩踏み出した瞬間を捉え、黒一色の背景にも拘わらず、画面に軽やかな印象をもたらしています。

《BELA》 1937年 個人蔵

画面の中で重要な役割を果たしているのは、白い光の残像でしょう。ダンサーの纏う衣装の光沢が、彼女の動きとともに白く波打った光線となって背中側に流れています。背景が黒いので白い線が際立ち、画面右手がうっすら発光しているようです。それに加え、波打った白い線はダンサーの髪の毛と呼応し、作品全体にリズムを与えています。これらの効果は、シャッタースピード、ダンサーの動作、カメラそのもののブレ、すべての要素がそろうことで初めて生まれるものです。高橋はこの作品のために16日の取材期間を費やしたといいますが、光のコントロールに相当苦心したのではないでしょうか。

高橋は、安易なアマチュア写真がはびこる現状をたびたび嘆き、折に触れて「スナップ写真の氾濫」などと批判していました。作品のためには惜しみなく写真材料を費やし、他の写真家たちに厳しい批判を述べることもありました。《BELA》の残像の表現は中山岩太や小石清といった関西圏の先行する写真家たちとも通じる点がありますが、写真の材料、技術、同時代写真の知識を総動員して作った点も含め、彼の写真家としてのスタンスが現れています。

高橋の写真論は紙上論争にまで発展した(『カメラアート』6巻3号1937年9月号)

ちなみに、左ページが冒頭の座談会でも話題に上がっている《エンピツ画》。

こうしたエピソードを踏まえると、「発表は第二義、三義的」という発言は、十分に練り上げていない作品を乱発することへの拒否だったのではないか、と想像できます。彼の関心は、新興写真に伴う様々な写真技術を用いて納得のいく写真を作り上げることでした。《BELA》の取材の詳細は分かっていませんが、少なくとも十分な日数を費やすことができたのは確かです。納得いくまで制作できたからこそ「発表すべき性質のものではない」、という、やや内向きにも思える姿勢。これは、作品を世に出すことで何らかの役割を担わされたり、その反対に糾弾されたりする恐れのあった時代状況と絡み合っているのかもしれません。

高橋のポリシーは、1939年の最初のソシエテ・イルフの宣言文で、より明快に示されました。そこには、「ソシエテ・イルフは自己の為に写真する。/それは誰の為でもない。/純粋に自己の為の燃焼である」とあります。“燃焼”というキーワードを心に留めて再び《BELA》に目を移すと、白い光の残像が、爆ぜる火の粉のようにも見えてきませんか?

追記

福岡県立美術館、北原白秋生家・記念館の2館で、ソシエテ・イルフと関連の深い展示が開催中です。3館を巡れば写真・絵画、工芸・デザイン、詩歌と、ジャンルを跨いだ福岡の文化相関図が描けそう…!イルフ展と合わせて巡るのをおすすめします。

①「生きることから──柏崎栄助とデザイン」(福岡県立美術館、~3月14日)

イルフメンバーの小池岩太郎と東京美術学校時代から盟友だったデザイナー、柏崎栄助の仕事を振り返る展覧会です。イルフ的には、小池岩太郎が工場長として働いた琉球漆器の工房「紅房(べんぼう)」に関する充実した資料が見逃がせません。

https://fukuoka-kenbi.jp/exhibition/2020/kenbi11307.html

②「ソシエテ・イルフ 田中善徳 作品展」北原白秋生家・記念館 (~3月31日)

なんと、ソシエテ・イルフ展に合わせて田中善徳に関する資料展示を企画していただきました。田中が写真を担当した『水の構図』の版下原稿や、交流のあった詩人の与田準一との書簡を展示しています。

http://www.hakushu.or.jp/about_hakushu/index.php

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ )