2023年10月25日 09:10

-10月25日(水)から「幻の古陶・現川焼―田中丸コレクションを中心に」展が始まります。そこで今回は、一般財団法人田中丸コレクションの久保山学芸員より寄稿いただきました。-

〝現川焼〟というやきものをご存じでしょうか?

余程のやきもの好きでもない限り、ご存じないかもしれません。

そもそも何と読むのか?という声が聞こえてきそうですが、〝現川〟と書いて〝うつつがわ〟と読みます。

江戸時代に肥前国(ひぜんこく)彼杵郡(そのぎぐん)矢上村(やがみむら)現川というところで焼かれたため、地名にちなみ〝現川焼〟と呼ばれています。

一般的にあまり知られていないのには理由があります。

江戸時代のわずかな期間しか焼かれておらず、忽然と歴史の表舞台から姿を消したやきものだからです。そのため伝世品が少なく、なかなか目にする機会がありません。

現川焼 刷毛地抱銀杏輪花皿(田中丸コレクション)

その現川焼の展観を10月25日(水)から12月17日(日)まで1階の古美術企画展示室で開催します。福岡市美術館と田中丸コレクションの現川焼22件を展示し、リーフレットの解説では現川焼の歴史とそのルーツに迫ります。

その下準備がようやく終わり、あとは展示作業やリーフレットの納品を待つばかりとなったある秋の日―。

現川焼が焼かれていた場所は、今どうなっているのだろうか?と、ふと気になり、長崎市現川町を訪れてみることにしました。

福岡市内から長崎市現川町へは、車でおよそ2時間。

現川町は長崎市の東部に位置しています。

長崎市のホームページによると、321世帯で人口671人(2023年9月30日時点)の小さな町です。

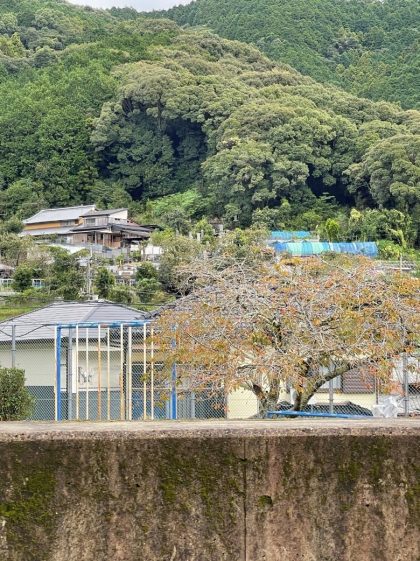

最初に向かったのはJR現川駅です。

JR現川駅

この駅は山間部にある小さな無人駅で、周囲にはコンビニや飲食店も無く、駅の佇まいは古き良き昭和の匂いを感じさせてくれます。

私が現川駅に到着したのが、午前10時過ぎ。

この日は祝日とあってか、ホームにはたくさんの人が長崎駅行の列車を待っています。

意外と言っては失礼ですが、利用客が多いのには驚きました。

それもそのはずで、JR長崎駅へは2駅と近く、長崎本線の列車に乗れば12分ほどで着くそうです。

そういえば、現川駅へ向かう途中、町の入口には真新しい家が建ち並んだ新興住宅地があり、近年、現川町へ移り住む人が多いのかもしれません。

さて、次はいよいよ現川焼を焼いた登窯の跡「現川焼陶窯跡(県指定史跡)」を目指します。

今から300年ほど前の窯跡なので、はたしてどうなっているのやら。

前もって地図で調べると、深い森の中にあり、現川駅からは歩いて行ける距離。

ちょうど天気も良かったので、現川町の風景を楽しみながらぶらぶらと歩くことにしました。

深い森の中に眠る現川焼陶窯跡(観音窯跡)

現川駅を後にし、高城台小学校現川分校跡を通り過ぎると、小さな川が流れています。

この川が〝現川〟の地名の由来となった〝現川川〟です。

現川川

地名辞典によると〝現川〟というのは「細長い地形を流れる川」を意味するとのこと。

この現川川に沿って上流の方へ進んで行くと右手に「現川焼陶窯跡 165m」という案内標識が見えます。

その矢印に従いながら、民家の間の狭い路地を通り抜けると墓地に突き当たります。

ここにも親切に「現川焼陶窯跡 25m」の案内標識が設置されています。

現川焼陶窯跡の案内標識

目的地までは、あと25mです。

と、その矢印が示す方向を見た時です。

山道が倒木で塞がれ、宙には蜘蛛の巣が幾重にも張り巡らされて、行く手をはばんでいるのです。

鬱蒼とした森の中へ続くその山道は、人ひとり通れるほどの狭さで、この道以外に歩いて行けるようなところも見当たりません。

一瞬たじろぎましたが、せっかく福岡からはるばる来たのに、これぐらいのことで引き返すわけにはいきません。

しかも、あと25mなのです。

あまり気持ちが良いものではありませんが、そのへんに落ちている棒切れを拾い、蜘蛛の巣を払い落としながら、その急斜面の山道を登ることにしたのです。

この日の天気は曇りのち晴れで、気温は25℃。

前日の雨のせいで湿度が高く、ぬぐってもぬぐっても汗が滴り落ちてきます。

そして、息も絶え絶えにようやく倒木のところまでたどり着いた瞬間、今度は前方から「シャーッ」という何やら不気味な音がし、恐る恐る音のする方を見ると、倒木の上でヘビがとぐろを巻いて威嚇してきたのです!

さらに、その倒木の向こうには、羽音を立てて浮遊するスズメバチの群れ!!

私の顔から一瞬にして表情が消え、一目散に逃げ出したのは言うまでもありません。

〝泣きっ面に蜂〟とは、まさにこのことです。

そして、なぜだかわかりませんが手の指が痒い―。

現川町を後にした帰りの車の中で、この続きは寒い冬の季節にしようと、少し赤く腫れた指をさすりながら一人呟くのでした。

一般財団法人田中丸コレクション 学芸員 久保山炎

2023年8月2日 09:08

当館1階古美術展示室にある《十二神将立像》(重要文化財)をご覧になったことはありますか?仏像それぞれに勇ましい表情、躍動感あるポーズをしていますが、頭上をよく見ると十二支の動物がひょっこり顔を覗かせています。そのギャップが何とも言えず可愛らしいのです。展示室では、中央の薬師如来像をぐるりと取り巻く形で展示されています。

東光院仏教展示室 展示風景

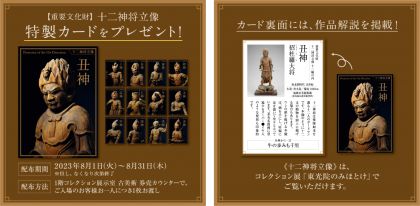

今回、広報の一環として十二神将立像の特製カードを作成。8月1日~31日までプレゼントキャンペーンを実施しています。このブログでは、特製カード制作の様子をご紹介してみたいと思います。

じゃ~ん!《十二神将立像》が12種類のカードとなって登場!

当館では、1年ごとにコレクション作品の中から1点選び、積極的にPRしています。ちなみに昨年度は、ミロ作品で、「3」と「6」の付く日はミロデーとして作品撮影OKに。そして今年度の作品は、東光院仏像(薬師如来像や十二神将立像など)に決定!

どんな広報策がよいか考えていたところ、昨年の夏のことを思い出しました。昨年夏、この十二神将立像をご覧になった方が、「自分の干支の仏像は、なぜか変なポーズをしていた!」とお話しされていました。それを聞いて、干支にまつわる作品は、ついつい生まれ年の干支に注目し、自分事として捉えるから面白いなぁと思ったのでした。

そんなことを思い出しながら、12種類の特製カードがいいかもしれない!と、学芸課の皆さんにご提案し、承諾をいただきました。そしてN総館長が、「そういえば、昔に撮った十二神将の写真があるんだよ。」とのこと。お借りしてみると、ポジフィルムだったので、光に透かして写真をみると…かっこいい!渋ワイルドな十二神将たちが写っていました。

ただ、残念ながら、なぜか「未」だけがポジ資料が無かったのです。他の画像で代用するしかないか、と思っていたところ、G学芸課長が「プロに新たに撮影してもらいましょう!」と。かくして再撮影された「未」画像が届き、確認してみると…これまたかっこいい!これで無事に12種類揃ったのでした。(未年の皆さん、よかったです。)

この度、新撮影された「未神」 撮影:山﨑信一

カードの裏面には、古美術担当学芸員による作品解説を掲載しています。また、各カードには、干支にちなんだ一言も。例えば、丑神カードには「牛の歩みも千里」、酉神カードには「鶏口となるも牛後となるなかれ」など。作品解説の冒頭に、「十二神将は薬師如来を護る十二人のガードマンです。」とありますが、このカードも持ち主のお守りのような存在になるといいなと思っています。カードを手にした後は、ぜひ展示室で実物の鑑賞もお楽しみくださいね。

そして、古美術展示室を出たあとは、カフェ&ショップもお見逃しなく。カフェ アクアムでは、コラボレーションスイーツとして「光輪ぱふぇ」が登場。パフェの中央にある輪っかは…そう!薬師如来像の頭円光(というそうです)をモチーフにしています。暑い夏に美味しくてありがたい(!?)和スイーツで涼んでみてはいかがでしょうか。また、ミュージアムショップでは、仏像関連のフィギュアやトイカプセルを展開しています。こちらも要チェックです。ぜひお立ち寄りください。

光輪ぱふぇ

皆様のご来場、お待ちしております!

(広報運営グループ 安田由佳子)

2023年3月1日 17:03

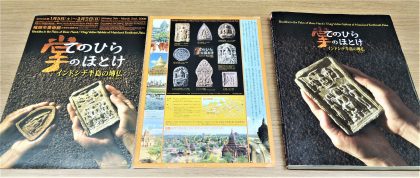

ちょうど17年前の今ごろ、福岡市美術館の学芸員として3年目の私はタイにいて、そろそろカンボジアへ移動しようかというところでした。2006年の1~3月、タイとカンボジアに約2ヶ月滞在していました。初めての東南アジアでした。帰国すると、今度は5月にミャンマーへ2週間。財団法人ポーラ美術振興財団の研究助成をいただき、展覧会開催を前提とした現地調査でした。調査成果は『てのひらのほとけ―インドシナ半島の塼仏』展(会期:2008年1月5日~3月2日、会場:古美術企画展示室)の開催に結実しました。

『てのひらのほとけ―インドシナ半島の塼仏』展

ちらし表・裏、図録

正味ふた月半も職場を離れて何を調査していたかというと、寺院や仏塔に奉納される小型の仏像、すなわち奉献仏(votive tablets)です。多くは粘土を型押しして成形、焼成した小型の仏像、日本では「塼仏(せんぶつ)」と呼ばれるものです。

きっかけは就職間もない頃、東南アジア美術研究家・島津法樹さんの紹介で、コレクターである川村俊雄さんに知遇を得、川村さんが蒐集された東南アジアの塼仏コレクション(川村コレクション)を拝見したことです。タイ、カンボジア、ミャンマー(旧ビルマ)の各時代の遺物を中心とする約300点の作品リストを手にし、主要な作品を一点一点拝見しながら、ゾクゾクするような興奮を覚えました。予備知識など殆どなかったのに、です。そもそも東南アジア塼仏に関する情報は日本国内では図鑑や研究論文にわずかに紹介されるのみ。自分は今、未知の仏教美術の得たいの知れない魅力に引き込まれているという実感でした。これを詳細に調査して、いずれ展覧会の開催に結びつけたいと思うようになりました。それならば、と川村さんは塼仏関係の作品を当館に一括寄託して下さいました。

受託した作品は全て調書をとりましたが、時代、出土・制作地域等、詳しい情報を得るためには、3国に赴いて、博物館に多数収蔵展示されているであろう資料を調査し、遺物とそれに付帯する情報を少しずつ集めてゆくしかありませんでした。まずは3国のうち奉献仏を多数収蔵展示する国立博物館の情報を集めました。タイはバンコク、スコータイ、チェンマイの各国立博物館、カンボジアはプノンペン国立博物館、ミャンマーはヤンゴン、パガンの国立博物館…全てに対し熟覧調査の許可申請を出しました。タイ、カンボジアの各館は無事に芸術省の許可をいただきましたが、ミャンマーは中々許可が下りず1月の出発に間に合わなかったので、一旦帰国してから仕切り直しとなりました。ともあれ許可を得た各館を拠点として、現地にて周辺各地の館や遺跡の情報を集め、さらに踏査してゆく計画でした。

タイには各地に数多の国立博物館があります。最初にバンコク国立博物館で調査した折、同館の学芸課長だったジャルニーさんは、訪れるべき各地の博物館と関連する遺跡の情報の提供のみならず、現地で仏教美術を研究する優秀な日本人学生を各地への同行者として紹介、さらに各館の調査許可の仲介まで、終始お世話になりました。私がバンコク3日目にして屋台のトムヤムガイで食あたりを起こして丸2日を無駄にした時も、宿まで「特効薬」を届けて下さったり、快復後もなかなか食欲が戻らない私を案じて日本料理店でご馳走して下さったり…。冒頭に述べたちょうど17年前の今は、ジャルニーさんらのサポートで実現したタイ各地の奉献仏調査行を全て終え、バンコクに戻った頃でした。訪れた館は、上記3館の他、ウートン、カンペーン・ペット、コーン・ケン、ロッブリー、サワンカローク、スパンブリ、チェンセン、ハリプンチャイ、ピマーイ、アユタヤの各国博で、全ての館長及び館員が快く対応して下さいました。各地の関連遺跡の情報を得て現地踏査できたことも、大きな収穫でした。

タイの国立博物館の展示室には、例外なく「奉献仏」の展示コーナーが設けられており、各時代、各地域で制作された小さな仏像の数々が見られます。タイを訪れたことのある人なら、「プラクルアン」と呼ぶ、種々の尊像を表現した小さなお守りを首に掛けたりして携行する現地独特の風習をご存知かと思います。大きな街にはプラクルアンの市場や露店があり、お客はルーペを片手に、神聖な護符に対する真剣な品定めに余念がありません。このように、てのひらに収まるほどの小像に注がれた並々ならぬ情熱と、それに大いなる祈りを捧げる人々の信心には、古来インドシナで作り続けられた奉献仏と、それに絶えず篤い信仰を寄せた名もなき人々のはるかな記憶が潜在するように思えてなりません。

バンコクのプラクルアンの露店。店主の首にもジャラジャラと

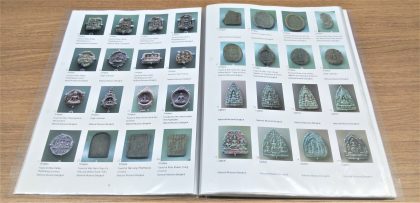

さて博物館での調査は、展示物(場合によって収蔵物)をすべて撮影し、館の所蔵データを可能な限り閲覧させていただき、くまなくチェックして出土地の情報があれば抽出して調書に加えてゆくという作業でした。もっとも、いずれもが携行しやすい小品ゆえ、出土地の情報をそのまま制作地とみなすことは出来ないのですが、数をこなすことによって、だんだんと地域と時代の特徴差がみえてくるようになります。ある特徴が明らかになると「あ、川村コレクションのこの作品、まさにこれだ」という風に、作品の一つ一つが新しい顔を見せてくれます。

カンボジア、ミャンマーでの調査も、書き出すときりがないので割愛しますが、それぞれに充実した調査成果が得られました。それは川村コレクションの素晴らしさを改めて確認することでもありました。

ヤンゴン国立博物館(ミャンマー)での調査風景

3国各館で調査した資料(約600件)の写真と所蔵、出土地等の情報を一覧にしたリスト。今なお有用な宝物です。

かくして2008年に開催した『てのひらのほとけ』展は、私にとって初めての自主企画展でもあり、特別な想いがあります。ポスターのメインビジュアルで奉献仏を手にしているのは、当時、大名にあったアジア料理店のタイ人料理長ご夫妻の手です。自分の手ではあまりに貧相なので、せっかくならタイ人にお願いしたいと、オーナーを通して「出演」を依頼したところ、快く応じて下さいました。撮影後、謝礼をお渡ししようとすると、夫妻は合掌しながら「こんな貴重な奉献仏に触れることができるなんて、なんと光栄なことでしょう。こちらこそ感謝します」と、決して受け取られませんでした。出品作品の絞り込みにはずっと悩んでいて、最後の最後でなかなか出品リストの確定ができずにいたときの総数が108件。なんと、煩悩と同じ数じゃないか、こんな縁があろうかとスパッと決断できたことも良い思い出です。800冊製作した図録は、日英バイリンガルにしたことで海外からの注文もあり、お蔭様で完売しました。ふりかえれば、章立て、内容構成、展示手法にもっと工夫の余地があったと思います。とくに展示レイアウトに関しては、赤面するほどに不親切で、メリハリに欠け、今ならこうするのになぁ~ということばかり。

それでも川村さんは寄託したコレクションの殆どを、その後、当館に寄贈して下さいました。東南アジア古美術を活動の柱の一つとする当館にとって、国内に類のない貴重な仏教美術コレクションとして活用されています。

現在、古美術企画展示室で開催中の「東南アジアを旅する タイ、カンボジア、ミャンマー」展(4月9日まで)では、その主要な奉献仏(塼仏)を出陳しています。解説の仕方、見せ方を含めて、反省点を活かして陳列したつもりです。東南アジアの熱気に満たされた、賑やかな空間となりました。

出品作品リスト:List_Exploring_Art_in_Southeast_Asia

是非ともご来場いただきたく、お待ちしております。

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒)

「東南アジア美術を旅する」展 会場風景