2023年4月26日 09:04

どーも。総館長の中山です。

おおむかし、新人学芸員になりたての頃、ひそかに四つの目標を立てたんです。①観覧者10万人以上の展覧会。②専門誌『国華』に論文。③立てても倒れない本を出版。④すごいお宝作品を発見。いやはや、われながらガキでした。しかしラッキーなことに10年もたたないうちに全部叶えられました。当時は、「…ということは、あとは余生だな」などと好き勝手に解釈し、好き勝手なことばかりしていたような気がします。

一番むずかしいと思っていた④の目標を叶えてくれたのが、いま古美術のコレクション展示室で開催中の「全部見せます!岩佐又兵衛《三十六歌仙》」で展示している「三十六歌仙絵(若宮本)」なんです。あれは学芸員になって4年たった1985(昭和60)年の正月のことでした。

「これ、近くの神社が放生会のときに公開した室町時代の歌仙絵らしいですが、どうなんでしょうか」とスナップ写真を見せてくださった宮若市在住の小田さん(当館に作品を寄託されていた)。そんな値打ちがあるのかしらという小田さんのお顔を今でも思い出します。ひと目見て「やばい!これ岩佐又兵衛かも。だったらすごいけど…」と心臓がバクバク。しかしそこはそれ、専門家ヅラして自重し、「そうですねえ。添え状からすると、和歌の筆者は室町時代の公家たちだということですが、絵のほうは画風からして室町時代まで遡らないかもしれません。でも江戸初期くらいはあるかなあ。いい作品だと思います。…あの、これ、その…実物を見られますかね」

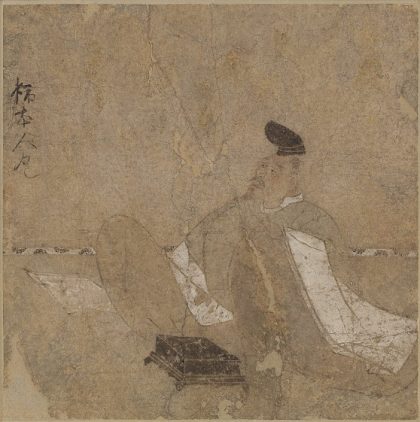

調査が実現したのは5月15日。当時の若宮町役場の会議室。いろいろ事情があって、歌仙絵は神社ではなく町役場の収入役の金庫にながーいあいだ、しまわれていたんです。収入役や若宮神社の宮司斎藤さん、神社の奉賛会の会長だった有本さん、小田さんなどが見守るなか、わたしに同行してくれた先輩学芸員の田鍋さんとともに、けっこう古びて傷んでいる折本装の最初の表紙をおそるおそるめくりました。現れたのは御簾越しに描かれた後鳥羽院。

後鳥羽院・若宮本

ああやっぱり、これ又兵衛だと、また心臓がバクバク。36枚すべてを写真撮影したり採寸したりしたあと、「あのこれ、岩佐又兵衛の真作だと思います。又兵衛は江戸初期に活躍した有名な絵師で…」と黙って見守っていたみなさんに説明しました。みなさんキョトンとされてたなあ。

「いわさまたべえ? 誰ですな? …後藤又兵衛の親戚ですかいな?」

「アハハ。違います。織田信長に謀反した荒木村重の息子です」

それからめまぐるしく色んなことがありました。学会での発表。新聞の一面報道。NHKの番組制作。当館への寄託。一冊五万円の復刻版制作(千部完売)。全面的な修復。福岡県警のパトカーが先導してくれた里帰り展示。地元の温泉旅館に「三十六歌仙の湯」もできたりして…。

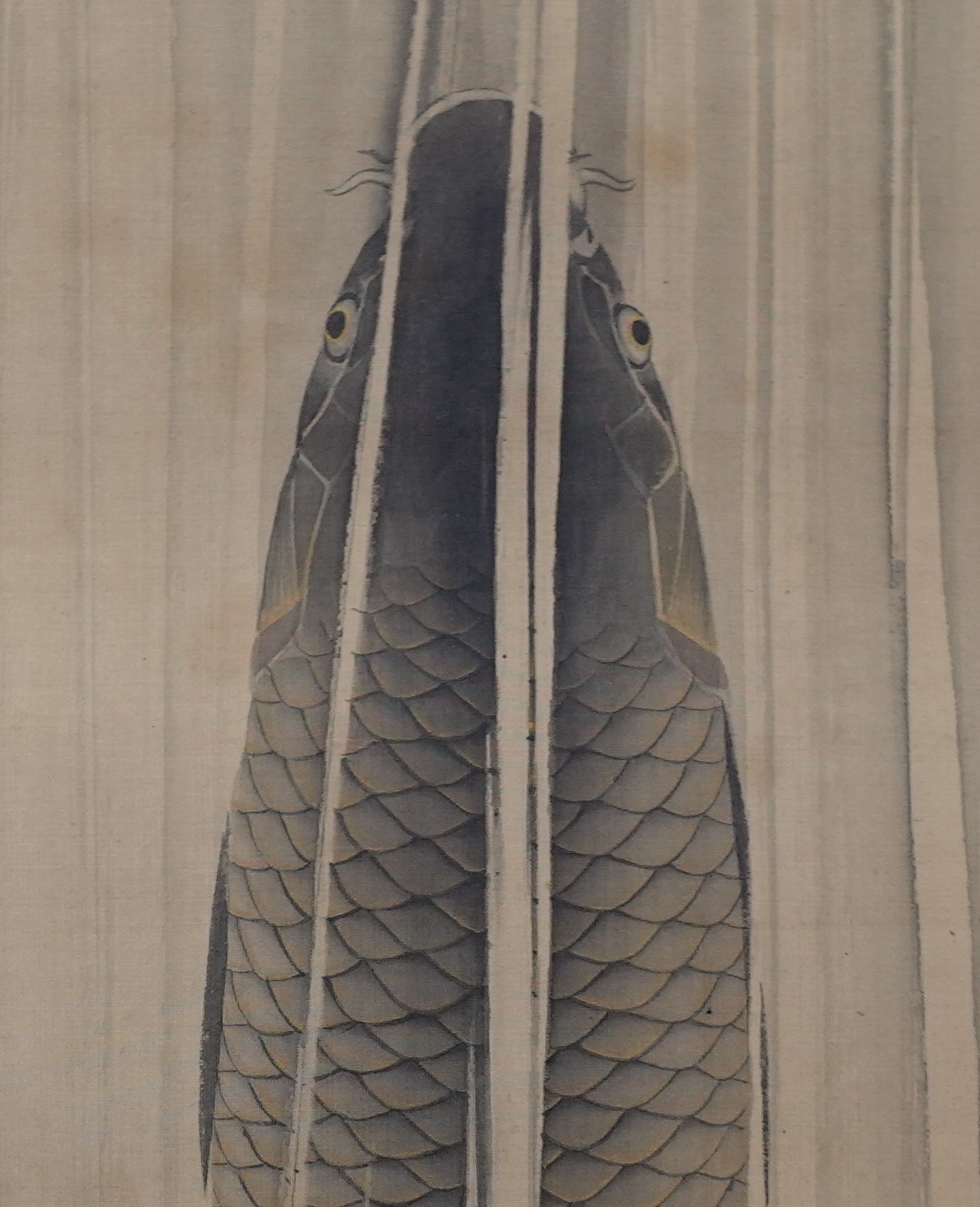

岩佐又兵衛の歌仙絵で36枚すべてがそろった二組目(一組目は埼玉県川越市の仙波東照宮にある重要文化財の扁額作品)として美術史界では全国的に有名になった若宮本が呼び水となり、永らく所在不明だった「三十六歌仙絵(旧上野家本)」が出現して首尾よく当館が購入したことは、なかでも大きなトピックだったと思います。これで全揃い三組中二組が福岡市美術館に収蔵されたわけですから。

柿本人麻呂・旧上野家本

ということで現在開催中の「全部見せます!岩佐又兵衛《三十六歌仙》」には、裏話がてんこ盛りです。若き日の傑作である旧上野家本と、名を成した晩年の若宮本が全部そろって展示されているのですから、見比べてみる絶好の機会です。描かれている歌仙の顔ぶれも表現も、全然違いますよ。それに、両方ともなかなか解けない謎もあります。

さて、摂津有岡城で城主荒木村重の落胤として生まれ、まだ二歳だったときに父村重が信長に反旗を翻し、乳母に背負われて攻め落とされる城から命からがら脱出した又兵衛は、信長と敵対していた石山本願寺に匿われて京都で育ちます。成長した彼は武門の再興をあきらめて絵師として生きることを選び、京都、福井、江戸へと活躍の場を移しながら、晩年は絵師としての名声を得ていくのです。

数奇な運命に翻弄された人生を送った又兵衛ですが、まさか縁もゆかりもない福岡(じつは結構あるのですが)で歌仙絵の両極ともいうべき自作がずらりとならべられているなんて、絶対にびっくりしてると思います。

(総館長 中山喜一朗)

2023年1月5日 09:01

どーも。総館長の中山です。新年あけましておめでとうございます。

もう遠い昔のことです。わたしは神奈川県に住んでいて、バスで大学に通っていました。住み始めたころは、見なれない風景がめずらしくて、行き当たりばったりで通学の路線とは違うバスに乗り、知らない土地をのんびりと終点まで行って帰って来る、というような暇つぶしを何度となくしていました。ぜんぜん勉強してなかったんですね。

夏のはじめ、郊外のバス停から五、六人のご老人が乗って来られ、一斉に手話で会話をはじめられました。ときどき笑い声は聞こえますが、手話ですから静かな会話です。ですが、すごく早口でしゃべっていることや、こまかなニュアンスだってきちんと通じていることも見ていてわかりました。つまり、ワイワイやっているんです。おしゃべり好きのご老人たちだったのでしょうね。豊かな表情や手の動きに、言いたいことを伝えよう、表現しようとする意欲があふれていて、すごいなあと感心しました。これからみんなで久しぶりに繁華街にくりだして、それこそワイワイやりながら楽しい買い物でもするのだろうと勝手に想像してしまったことも覚えています。

美術館も、楽しいか楽しくないかは別にして、そこかしこで無言の会話がされている場所です。お客さま同士の会話ではありません。作品と観覧者のあいだにある無言の会話です。観覧者はそもそも美術好きで美術館に来ているのだから、「楽しいか楽しくないかは別にして」ではなくて、当然楽しい会話でしょと突っ込まれるかもしれません。でも、例えば年末までコレクション展示室(近現代美術室B)で展示していた戦後日本を代表する写真家・奈良原一高の作品などを見ていると、それこそ言葉では言いあらわせない、なんとも言いようのないものがモノクロ風景の向こう側から伝わってきて、単純に「楽しい」なんて言えなくなります。現在もコレクション展示室(古美術企画展示室)で開催中の「仙厓展」なら、これはたしかに楽しい会話になるかもしれません。それでも、やはり単純に楽しいだけではないと思うのです。

作品は、なにかを伝えるために生み出されたものです。そこに表されているものは、優れた作品であればあるほど、わたしたちのごく平凡で平均的な感覚から逸脱している。もともと言葉にできないから美術になるのだし。だから常識的な言葉に翻訳しにくくなる。そういう相手との無言の会話ですから、作品が「わからない」、美術館は苦手、というのもよくわかるのです。ただ、そんなわからない作品を作ったのもわたしたちとおなじ人間です。自然物には人間の作者はいませんが、美術作品の向こう側には必ずいる。そして作者は常に、作品からなにかを感じてほしいと願っている。もしも目の前の画面から、そういう「感じてほしいオーラ」が伝わってきたら、言葉にはならなくても、ほんの一瞬でもいいので、無言の会話を試してみてください。楽しくはないかもしれませんが、おもしろい可能性はけっこうあるんです。たとえば、驚かされ、ゾッとさせられ、胸が苦しくなり、それなのにきれいだなと感心させられ、なんだかほっとする、とか。これ、奈良原一高の「無国籍地」や「人間の土地」と無言の会話をしたわたしの素朴な感想です。

観覧者のみなさんとつながりたいのは作品だけではありません。いつも美術館の奥の方で、得体のしれない仕事をしている?みたいな学芸員も、つながりたいと思っています。展覧会の名前やごあいさつパネル、作品の並べかた、作品解説など、美術館の空間をカンバスとして、作品たちを素材として(えらく不遜ですが)、作品の作者とおなじように一生懸命なにかを伝えようとしている、または伝えようとあがいているのが学芸員です。つまりそこにも強い弱いはあるけれど、「感じてほしいオーラ」が漂っているはずです。作品の前から一歩さがって俯瞰してみて、そういう「感じてほしいオーラ」を運悪く感じてしまったら、今度は学芸員と無言の会話ができるかもしれません。そんなのしたくない? まあ、そう言わずに。

(総館長 中山喜一朗)

奈良原一高「無国籍地」/「人間の土地」 展示風景(2022年11月1日~12月27日)

奈良原一高「無国籍地」/「人間の土地」 展示風景(2022年11月1日~12月27日)

仙厓義梵《子孫繁盛図》

ちゃんちゃんの子がちゃんちゃんとなるからに ちゃんと其子もちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃん子孫繁昌

2022年11月3日 09:11

どーも。総館長の中山です。

11月3日の開館記念日は、去年もそうだったから、今年のブログもお前が書け、と言われて「はい、わかりました」となったのですが、なにも浮かんできません。困りました。以前にも同じようなことがあって、その時は「苦肉の策」として4コママンガを描いて逃げました。同じ手は使えないか…。

どうしようと悩みつつ、まわりをキョロキョロして、目についたのを写真に撮って、今回はごくごく個人的な話題で逃げたいと思います。

これは、美術館でわたしが生息している部屋の扉を開くと正面に見えるモノ。

むかし買ったフィリピンの現代作家の作品です。自宅から持ってきました。職場に私物を飾るのはどうかと思われるかもしれません。でも展示室じゃないので美術館の所蔵品はNGですし、ときどきお客様も来られるし、ちょっとだけ美術的な感じ(またはちょっとだけ普通ではない感じ)をただよわせたいわけで…お許しください。

カブトガニから型を取った石膏に医療用の義眼をはめ込んであります。だから眼がリアルです。毛細血管とか見えるし。逆三角形の額は買ってすぐに額屋さんに頼んで作りました。真っ白だったのに、年月とともにこの作品も年を取ってシミが出てます。これもなんかリアル。ずっと自宅にあったので、子供が幼かった頃は怖がってました。怖がっても壁から外しませんでした。まあ言えば、「魔除け」的なモノですし、気に入っていたから。もう誰も怖がるものはいません。

いま現在、自宅にあるわたしの生息領域では、扉正面の壁にベネチアで買ったカーニバルのマスクが、ぽっかりと穴のあいたウツロな瞳で虚空を見つめています。

これも「魔除け」のつもり。それにしてもどんな「魔」が入ってくるのを怖がっているのやら。自分でもわかりません。…奥さん、ではありませんよ。ホントに。

「魔除け」じゃないモノもあります。

数か月前から自宅の玄関正面で出迎えてくれている西アフリカのストリートアート(いただきもの)です。両手でささげ持っているのはパン。パン職人さんの像です。奥さんは、「これを玄関に? おかしくない?」と言っていますが、以前ここに掛けていたベネチアのマスクよりはいいでしょ。「魔除け」じゃなくて、一応「おもてなし」っぽいし。また別のものに替えるかもしれません。アジアの神像とか…やっぱり無理。持ってないし。なんか似合わないし。

ついでにもうひとつ。

これは自宅の居間の扉をあけると奥の方に見える作品。10年前に亡くなった日本の現代作家の作品です。むかし、父が買ったものです。この作家はわたしの大学時代の恩師で、歳がわたしと近い(つまり彼はすごく若い講師だった。わたしはすごく歳をくった学生だった)こともあって仲良くなり、彼の絵が飾ってある赤坂(東京の)のクラブに連れて行ってもらったり、鎌倉のお屋敷(彼のアトリエ兼自宅は広大な庭に建った別棟)におじゃましたり、就職後も個展のカタログのエッセイを頼まれ、根っからいいかげんなので全然専門でもないのに評論家ぶった文章を書いてしまったりした、というような関係の人でした。

この作品のあと数年で画風が激変したのですが、若くして亡くなってしまい、残念です。永らく大阪のわたしの実家にあり、父が死んで母が福岡に越してきてからは母の家にあり、去年母が養護施設に入って、誰もいなくなった家にずっと飾りっぱなしなのもアレだなあと、もう一点の作品とともに、最近我が家の居間に引っ越しさせました。

画面自体が薄い壁みたいになっていて、額から浮いています。写真でわかるでしょうか。作品の手前に置いてある黒っぽいのはガラスの花瓶。花はなし。絵が花ですから。この壁にはカブトガニがいたこともあります。ずいぶん優しい場所になりました。これも「おもてなし」っぽいかな。

そういえば、思い出しました。学芸員になったとき、「個人的には作品を買わない」と心に決めていました。たとえば、ネットのオークションなんかで、「あっ…これ買って、〇〇に持って行って売ったら10倍以上になるぞ」というようなことが今でもごくたまにあります。わたしの専門領域(日本の古い絵画)ではありがちな話です。一度そういうところに足を踏み入れて甘い汁を吸ってしまうと、ココロの弱いわたしなぞ、悪魔に魂を売ってしまい、どんどん深みにはまり込んで…なんて想像するだけで恐ろしく、作品は買わないぞと一応、決心したわけです。でもそれから10年もたたないうちに、ココロの弱いわたしですから、専門外の現代美術ならいいじゃん。売る気なんかないし。となって、本当にごくごく少数の作品を買いました。コレクター気質は全然ありません。ただ、文房具にしろ、食器にしろ、家具にしろ、「魔除け」でも「おもてなし」でも「なにもなし」でもかまわないので、なにかしらココロ惹かれるモノが身の回りにあると、ブランドとか高級とかは関係なく、気分はいいものですよね。理想は、そういうモノばかりに囲まれて生活することかなあ。

…そうか、自分のココロに入り込んで来そうになる「魔」除けだったのか…。

(総館長 中山喜一朗)