2024年10月16日 09:10

どーも。総館長の中山です。久しぶりにブログを書けと言われたので書きます。

最近、ある人から、「いつもブログの冒頭に、どーもとか。なんでああいうあいさつを書くの? あなただけですよね」と聞かれました。こういう書き出しなら「あいつのブログか。じゃあ読まなくていいや」とすぐに脱出できますし、どーもというひと言で、なんとなく肩ひじ張らない感じが伝わるだろうと思っているからです。いや、ウソです。ほんとは、何となくです。一番最初は、読む前に誰が書いているのかわかるほうがいいと思った記憶がありますが、あとは惰性です。何となくです。聞かれたときにはなにも思いつかなくてただニヤニヤしてしまったので、ここで答えておきます。

さてと。今年も1階の古美術企画展示室で「僊厓展」がはじまりました。あれ、仙厓展じゃなくて僊厓展なのと首を傾げられた方、もともと仙という文字は僊の略字なので、正字(本字。略字や俗字に対する本来の文字)で書いているだけで、文字としての意味は同じです。仙厓さんはどちらの字も使っています。わたしはどちらを使ってもいいと思っています。本人もそうだったですから。研究者のくせになんだそのどーでもいいという態度は!と叱られそうですけど。わたしは時々、喜一朗という名前を喜一郎と間違えられます。これは間違いです。意味も違うし。請求書が喜一郎宛だったら、俺じゃないから払わないぞ、なんて。時々、ほんの少しだけ、腹が立ちます。あるところから美術館に送られてくる郵便物は、ずーっと、中村喜一郎という宛名になったままです。これはもう別人でしょ。あれ、今日は力が抜けすぎて、脱線し放題ですね。

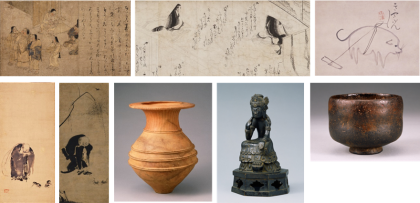

いつもだいたいこの時期に仙厓さんの展示をするのは、10月7日が仙厓の亡くなった日だからです。祥月命日のお墓参り、とはちょっと違いますけど。宮田学芸員による今年の展示もいい感じです。わたしも会場の後半に展示されている《天狗図》、《河童図》、《章魚図》、《牛図》の4点について、「おもしろキャプション」を書けと言われたので書きました。なんか書けと言われたので書いたものばかりですね。主体性がないなあ。「おもしろキャプション」はご存じですか? コレクション展示室でときどき見かけませんか。解説者の似顔絵とイニシャル入りで、だれが書いたかだいたいわかる解説です。書き手それぞれの個性が出ているし、普通のキャプションにはないような内容で、九割五分、好評です。ごくごくたまに「あんなものつまらん」という感想をお聞きしますが、百パーセントではないのが民主主義のあらわれです。民主主義は多数決が原則なのでまだまだ「おもしろキャプション」は続きます。

天狗図 石村コレクション

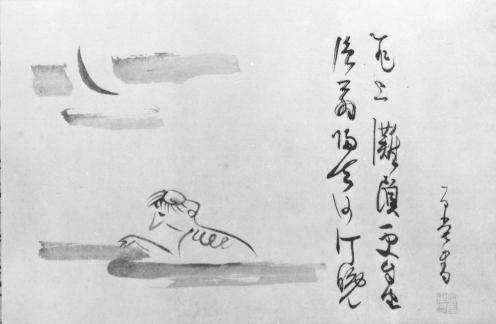

河童図 三宅コレクション

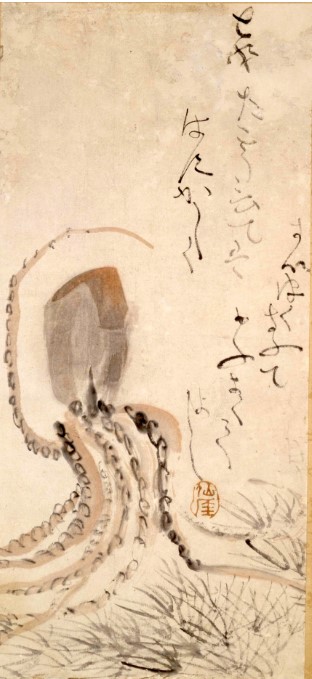

章魚図 三宅コレクション

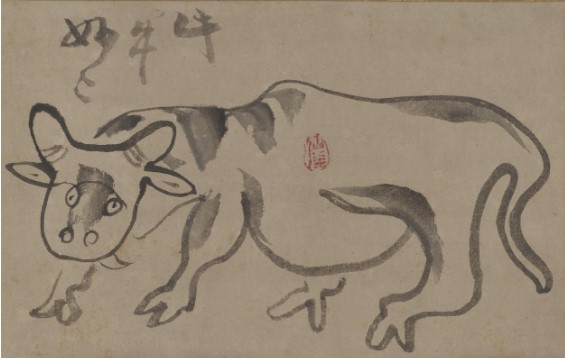

牛図 小西コレクション

こうして並べてみると、親分が困っているのに笑っている天狗たちも、さみしそうな河童も、「てへっ」みたいなポーズのタコも、モーモーではなくミョーミョーと鳴くらしい牛も、みんな脱力系です。実際は眉間にシワをよせて真剣に描いたのかもしれませんが、目に浮かぶのはリラックスしてニコニコしながら筆を走らせている仙厓さん。彼こそ江戸時代の博多の脱力系禅僧です。こういうのが19世紀の博多でウケていたのだとしたら、今と共通する世相があったのかもしれません。

コロナ前あたりから、脱力系女子がモテるという話題がありました。脱力系男子も含めて、ウェブには「オシャレをして自分を着飾ったり、異性の前で猫をかぶったりせず、力を抜いて暮らしている人物」という解釈がでてきます。自然体なのがキーポイントのようです。自然体だから隙もあったりして、自分をいつわらないから相手に安心感を与える。なるほどと思います。脱力系はマイナスポイントではないのです。むしろ、「しゃきっとしろっ!」はダメです。それはもう、パワハラかもしれません。

そもそもみんな頑張りすぎなんです。無理しすぎです。気を使いすぎているんです。これってハラスメントにならないかと、ビクビクしすぎです。肩が凝りすぎなんです。書けと言われたので書く、くらいでもいいんです。ハハハ。どさくさにまぎれました。近頃わたしが脱力しているのは、だれのせいでもありません。仙厓さんのせいです。

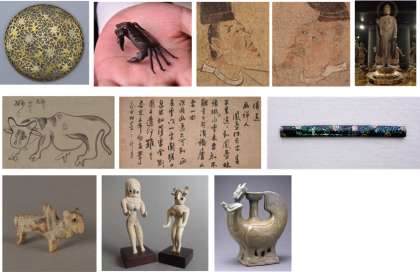

そうそう、ミュージアムのキャラクターの日本一を決める「ミュージアム キャラクター アワード2024」で惜しくも全国2位だった当館の「こぶうしくん」の元になった作品「コブウシ土偶」も、今回の「僊厓展」に特別枠?として大挙して参戦してます。彼らも仙厓作品に負けず劣らすのインダス文明の脱力系コブウシです。この展覧会を見に来られたら、力が抜けることうけあいです。

コブウシ土偶 パキスタン 新石器時代 前2000頃

オリジナルミュージアムグッズ・こぶうしくん ぬいぐるみ

(総館長 中山喜一朗)

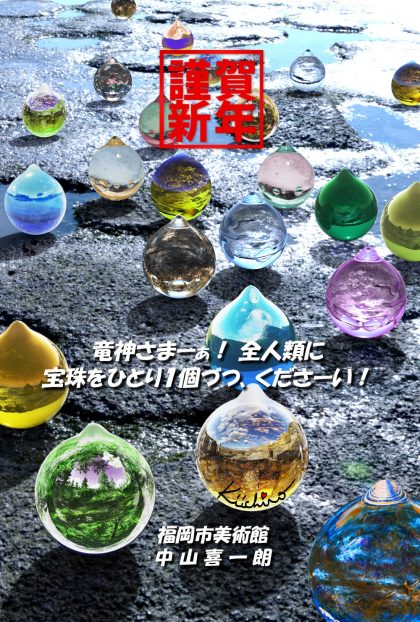

2024年1月1日 09:01

あけましておめでとうございます。総館長の中山です。本年も福岡市美術館をよろしくお願い申しあげます。

今年は辰年ですね。辰、つまり龍は、十二支のなかで唯一実在しない(多分)動物。少なくとも動物園にいないのは確実です。動物の専門家集団がいらっしゃる大牟田市動物園さんも、「今年は辰年! なので動物園で竜と仲良くなるイベントを開催!」とか無理みたいで、当館にライブ配信のコラボのお誘いがきました。

どういうことかというと、「1/14 ライブ配信!教えて!美術館の人! -辰って一体どんな動物?- – 大牟田市動物園 -Omuta city zoo- 」というもの。教育普及担当の﨑田学芸員と一緒に、わたしもゲスト出演することになりました。60分から90分くらいでしょうか。どなたでも聴講できますのでもしよかったら覗いてみてください。

さてさて、では龍っていったいどんな動物なのか、ここで教えろって? いや、見たことないし…。知らんし…。専門家でもないし…。なんて逃げていてはライブ配信もできません。とりあえず辰、竜、龍、ドラゴンなどというキーワードで、当館の所蔵品データベースを検索してみました。ということで今回はほんの少しだけ、ライブ配信の予告編、みたいなやつです。

近現代美術と古美術、両方の所蔵品データベースを検索した結果は、人名や地名に文字として引っかかっただけのヒット(実はアウト)もけっこうありましたが、特に古美術作品には、龍を描いていたり、かたどったりしているきちんとしたヒット作品が50点近くありました。だったら同じ十二支のネズミは? ウシは? …やってみたけど少ない。ウマとかイヌなんかは少しはある。それでも竜に比べると少ないのです。二番目に多いのはなんだかわかりますか。動物園以外ではめったに見られない、獰猛なやつです。去年38年ぶりに日本一になった阪神…。そうなんです。龍とペアで描かれたりすることも多い。襖絵なんかで竹林からヌッと姿を現わしたりしているのが、現在「狩野派絵画の名品展」で展示中です。わたしの相当ふざけた解説文もあります。

龍にまつわる作品の点数を稼いだのは陶磁器や漆器(螺鈿とか)などの工芸品。中国で作られたものや、日本製でもちょっと中国っぽいデザインだとけっこう龍がいるんです。これは多分、当館だけの話ではないはず。全国的に見ても、世界的に見ても、龍やドラゴンは美術と仲が良いと思うのです。ゲームとも仲がよいけど。いやいや馬も多いはず? 馬の博物館というのもあるし? 確かに。馬に乗っている人物も数えれば多いかもしれませんが、馬自体がテーマの中心になっている美術作品はそう多くはありません。これがネズミやイノシシやニワトリとなると、十二支の動物として描かれる以外では、なかなか目にすることはないのです。まあ、江戸時代の伊藤若冲みたいにニワトリの絵をたくさん描いた人もいましたけど。

重要文化財「十二神将立像 波夷羅大将・辰神」頭部(左・平安時代、右・南北朝時代。東光院仏教美術資料)

そのものズバリの「辰」でヒットしたのは重要文化財の「十二神将立像 波夷羅大将・辰神」二躯でした。にく? 美術館や博物館で仏像を数えるときは、尊と体とかではなく躯(く)という単位なんですよ。日本語ってむずかしいですね。当館所蔵の十二神将は平安時代の作と南北朝時代の作の二組あり、それぞれ十二躯、つまり十二支が全部揃ってます。そうなんです。十二神将は十二支でひと揃い。写真でわかるように、両方の「波夷羅(はいら)大将」の頭には、龍の頭部がちょこんと乗っています。ネズミやイノシシやニワトリだって頭にちょこんと乗っています。十二支それぞれの神将がいるのは、みんなで十二年ひとまわり、だからではありません。十二支は、年ではなく月や時刻や方角をそれぞれがガードするためなんです。受けもつ時間や方角が決まっているガードマン。それが十二神将。なにをガードしているのかって?

東光院仏教美術室の展示風景(現在の展示ではありません)

中央の薬師如来をぐるりと囲んでお守りしているだけの単純な話ではありません。薬師如来を信仰する人々、薬師如来に関する代表的な経典である『薬師瑠璃光如来本願功徳経』の教えも守護しているのです。では龍を頭に乗せた「波夷羅大将」が受け持っている時間は何時? 方角はどっち? それはライブ配信でお話ししましょう。まあ、ググったらすぐ出てきますけどね。

結論としては、龍は美術と仲がよかったってこと。なぜだと思われますか。多分ですけど、実在していない、空想の生き物だからかもしれないなと。空想の羽を広げられるでしょ。身近な動物じゃないので神聖な存在にもなれるし、恐ろしい存在にもなれる。かるがると人知を超えられるわけです。そういうところで絵心をくすぐられるのかもしれません。姿としてかっこいいしね。よーし一発最高の龍を描いてやるぞってね。

本番の配信では、龍の動物的特徴や王様専用の竜の話、ドラゴンボール、西洋のドラゴンには羽があるけど東洋の竜には羽がない話などなど、辰年の年頭にぴったりな話題でもりあがりたいと思います。ではでは。

2023年12月7日 11:12

どーも。総館長の中山です。

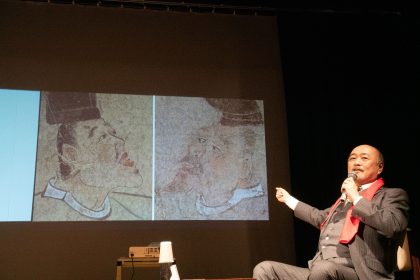

11月23日に、美術史家で明治学院大学教授の山下裕二さんとプレゼンバトルをしました。当館の古美術作品から「超絶技巧」「ユーモア」「威風堂々」「カワイイ」「これ欲しい!」という五つのお題をもとに互いに自分が好きな作品を選び、赤コーナーと青コーナーに分かれて五ラウンド。本物のゴングも鳴らされながら、おのれの偏愛度を披露しあう、語り合うというトークイベントでした。大勢の方にご来場いただき、和気あいあいにバトルすることができて楽しかったです。

「プレゼンバトル 古美術編!」会場の様子

ということで今回は「偏愛」をおすすめしようと。だいたいが、キリストやブッダじゃあるまいし、「かたよらない愛」などということ自体が大変むずかしい。凡人の愛は大抵、かたよります。でも不平等になってはいけない場合も多い。三人子どもがいるけど、ひとりだけを可愛がるとか。先生がえこひいきするとか。

いまは偏愛ではなく「推し」という便利な言葉がありますね。山下さんの推しメンは、超絶技巧は「病草紙 肥満の女」と「尹大納言絵詞」、ユーモアは「宮本武蔵 布袋見闘鶏図」と「伝・梁楷 鶏骨図」、威風堂々は「壺形土器」、カワイイは「仙厓 犬図」と「弥勒菩薩半跏像」、これ欲しい!は「長次郎黒楽茶碗 銘次郎坊」などでした。いやあ仙厓以外は松永コレクションで、さすが名品ばかりです。

対してわたしは、超絶技巧は「金銀鍍透彫華籠」と「蟹自在」、ユーモアは「岩佐又兵衛 三十六歌仙」と「仙厓 牛図」、威風堂々は「薬師如来立像」と「古林清茂墨蹟」、カワイイは「コブウシ土偶」と「女性土偶」、これ欲しい!は「青磁迦陵頻伽形水注」と「牡丹唐草文螺鈿小刀」でした。

こうして並べてみるとわたしの推しメンは、なんかメチャクチャ? そうなんです。国は日本、中国、タイ、パキスタン、時代は紀元前3000年から19世紀まであって、ジャンルもバラバラです。まあ、当館の約4500点ある古美術作品は地域も時代もジャンルも幅広く、しかも名品もたくさんあるのが特色ですから、なるべくかたよらないで選んで、そしてかたよった愛を語ろうと…。

プレゼンバトルではありましたが、勝った負けたはなし。来場の皆さんもアカデミックじゃない話も含めて楽しんでいただけたと思います。

そうなんです。アカデミックじゃなくていいんです。美術鑑賞は。むしろ、好き嫌いをはっきりさせて、好きなものに関しては「推し」をもっと推し進めて、「偏愛」しまくりましょう。美術館ではえこひいき大歓迎なんです。美術を楽しむ秘訣。それは知識ではなく、愛なのです。というか、好きだったらもっと知りたくなる。で、作品にまつわるいろんなことを調べてみる。さらに「偏愛」が深まる。こうなるともう立派な美術マニアの誕生です。当館のコレクション展示室は年に何回も展示替えをしていますから、来るたびになにかしら新しい作品と出会うことができます。自分勝手にお題を決めて、推しメンをさがす、というのもアリではないでしょうか。

(総館長 中山喜一朗)