2025年3月26日 15:03

当館が所蔵する《泰西風俗図屏風》は、日本においてキリスト教の布教が許されていた16世紀から17世紀にかけて、西洋の絵画技法を学んだ日本人が描いた初期洋風画を代表する作品です。江戸時代に福岡藩を収めていた黒田家に伝来したもので、昭和49年から51年にかけて実施された調査によって見いだされ、翌52年に重要文化財指定、さらにその翌年(53年)に当館へ寄贈されました。

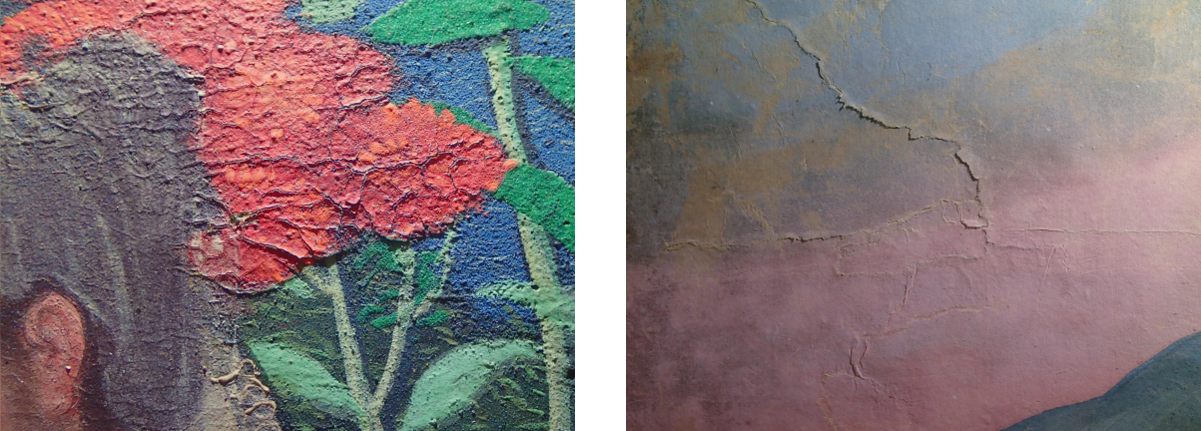

その後、昭和63年に修理が実施され、多くの展覧会で展示公開がなされてきました。ですが、修理から時間を経る中で保存上気になる箇所が出てきました。下に掲載しているのが修理前に撮影した写真です。

一見、特に異常はなさそうですが、よくみると絵具のひび割れや紙がめくれているのがわかります。

このまま放っておくと、普段の取り扱いでひっかけてしまう恐れがあるのはもちろんですが、ちょっとした振動で絵具が落ちてしまう可能性もあります。

一般的に、日本の伝統的な材料・技法で制作された作品は、一度本格的な修理を実施すると、100年くらいは状態が安定するといわれています。ですが、《泰西風俗図屏風》を含む初期洋風画の場合は、西洋由来の材料や技法が用いられているためか劣化のスピードも速いようで、通常よりも短いスパンでケアをする必要があるのです。

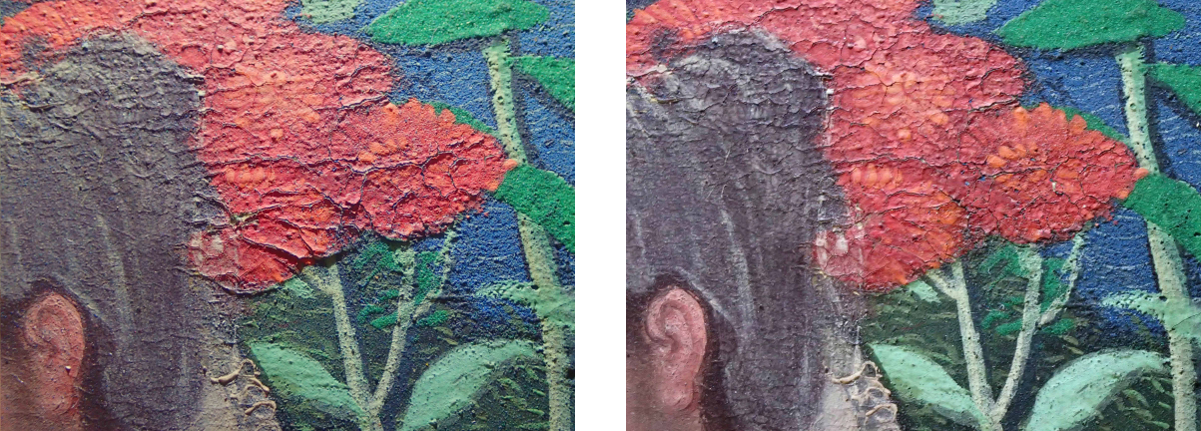

そこで、令和6年度国宝重要文化財等保存・活用事業補助金の交付を受けて修理を実施することにしました。修理を手掛けたのは昭和63年時と同じく、東京の半田九清堂です。今回実施した修理は「剥落止め」と呼ばれるもの。絵具のひび割れや紙のめくれ部分の隙間に膠や糊からなる水溶液を注し入れたのち、上から圧すことで接着する、という繊細な作業を劣化の進んだ箇所全体に行いました。

その甲斐あって、絵具のひび割れや紙のめくれも安定した状態に戻すことができました。(左が修理前の写真、右は修理後に同じ個所を撮影した写真)

ところで作品修理は、保存状態を安定させることはもちろんですが、様々な機材を活用した科学調査を実施するための貴重な機会でもあります。今回は、使用されている絵具の材料の特定を主たる目的として、蛍光X線分析(写真左)や顕微鏡写真撮影(写真右)などを行いました。

これらの成果の一部は来月に実施するつきなみ講座「古美術の作品修理について」(令和7年4月19日(土)15:00~16:00 於:福岡市美術館1階、レクチャールーム)でもご紹介します。次年度以降の公開予定についても随時ご案内いたしますので、ご期待ください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹)