2025年9月23日 12:09

『福岡現代作家ファイル2025 牛島智子《くちなしパンを食み スピンするウサギ》』

*キャプションのある写真以外は、上記展覧会の会場風景

天神のONE FUKUOKA BLDG.(ワンビル)1階に展示されている、『福岡現代作家ファイル2025 牛島智子《くちなしパンを食み スピンするウサギ》』(−9月28日)をもうごらんになったでしょうか。ワンビルの吹き抜けの空間に広がるのは、ウサギを表した立体、平面の作品や正多面体のオブジェ、周期表をモチーフにした平面作品やシェイプトキャンバスの作品たち。八女市出身の牛島智子さんは、1980年代から平面と立体を横断する制作をされており、近年特に精力的に展覧会を重ねておられます。2024年度には第3回福岡アートアワードの市長賞を受賞され、作品を当館で収蔵することができました。

今回の展示の主役である、八女和紙で作られた高さ6mの《大ウサギ》については、FaN Weekオープニングセレモニーのスピーチで、牛島さんご自身が、ウサギといえば、福岡市美術館のバリー・フラナガンで、と言及されていました。福岡市美術館の《三日月と鐘の上を跳ぶ野うさぎ》と、最新作《大ウサギ》はどんな関係にあるのか。詳しく知りたくなり、牛島さんにお話を伺ってみました。

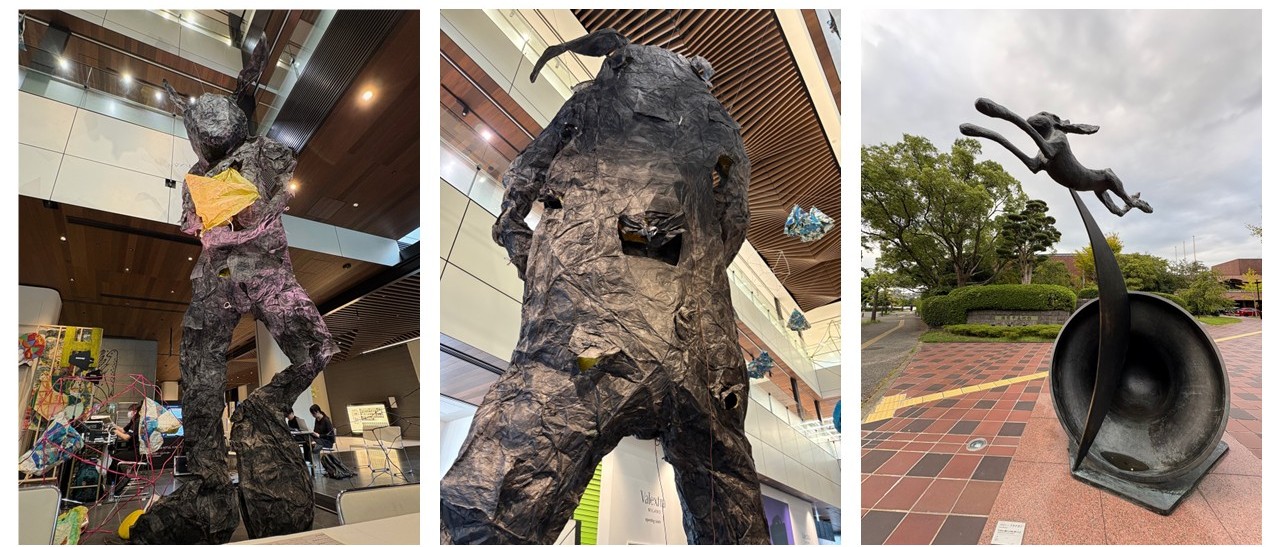

(左・中央) 牛島智子《大ウサギ》 (右) バリー・フラナガン《三日月と鐘の上を跳ぶ野うさぎ》

今回、ワンビルの展示のキュレーションをされたのは、九州産業大学美術館館長の大日方欣一さん。大日方さんは2024年に開催された同美術館での牛島さんの個展『卒業生プロの世界vol.9 牛島智子「ホクソ笑む葉緑素」』のキュレーターでもあります。さらに、長年牛島さんを紹介してこられたギャラリー「EUREKA(エウレカ)」の牧野身紀さんの協力によって、この展示は完成しました。

九産大での個展の準備の最中に、大日方さんが講師をされた『もしも… 大辻清司の写真と言葉』展(2024年6月8日-7月28日、九州産業大学美術館)の公開連続講座を聴講した牛島さんは、そこで1970年の「日本国際美術展(東京ビエンナーレ)」のために来日して作品を設置しているバリー・フラナガンを、大辻が撮影した写真に出会います。

フラナガンがウサギのシリーズを製作する10年近く前のことで、モノ(同展では砂やダンボール紙など)をそのまま用いてインスタレーションしていました。牛島さんには、同じ作品を写した別のカメラマンによるかっちりした写真からは感じられなかった「ラフさ」に、フラナガンらしさを感じたといいます。

「物質性は強いけれど、軽さがある。フラナガン自身、大辻のその写真を気に入って欲しがったそうです。フラナガンは後に具象彫刻という全く異なる表現を立ち上げたけれど、ブロンズという重量感のある素材を用いながら、ウサギの躍動感、軽やかさが表されていて、両義性があるという点では、70年代の作品と共通していると思いました。フラナガンは、ブロンズから「生きているウサギ」をつかみ出していますよね」と。

大辻清司によるバリー・フラナガンの写真から新たに感ずるところがあった牛島さん。そのいきさつを踏まえて、とあるプロジェクトに応募する際に「スピンするウサギ」というプランを構想しました。そのプランはプロジェクトには採用されなかったのですが、より大きな舞台としてワンビルの話が舞い込んできて、暖めていたプランをスケールアップして現在の展示に至ったそうです。

ワンビルの《大ウサギ》と当館の「野うさぎ」。もちろん素材もポーズも全く違うのですが、《大ウサギ》の姿態や容貌には「野うさぎ」を連想させる部分が見られます。とはいえ、もちろん別個の作品ですし、牛島さんは根本的にはフラナガンは立体の作家で、ご自身は平面の作家、といわれます。《大ウサギ》にも詰め物をして、もっと立体的に見せようとしたけれど、やはり、ペチャンコの方が良いと今の状態に戻したとのこと。

《大ウサギ》を彫刻として見た時にとても面白いのは、ウサギは黄色いくちなしパン(お祝い事の際に炊くくちなしで色をつけた黄色いご飯を、ウサギに合わせてパンに置き換えたそうです)を抱えているけれど、食べてしまった黄色いパンが、お腹からも背中からも見えていることです。つまり、ウサギの身体には中空があり、しかもお腹も背中も閉じていなくて、中が見える状態になっているのです。ブロンズにはないこの自由さは、和紙だからこそ。

「くちなしや小麦といった植物はウサギに食べられてしまうけれど、うんちになって外にでると、土に還って植物を育てますよね」と牛島さん。ウサギの内側と外側に空間と時間を生み出したともいえますが、最初からそういう構想の作品だったのですか?と伺うと「質感の違うくちなしパンを2種類作ったので、一つは手に持たせて、もう一つはお腹に入れちゃえと。(アイデアを)頭に置いとくより、手を動かして形にすると、モノの方が決めてくれます。」

「和紙は平面ですが、三次元の世界では純粋な平面はなく、必ずどこかに厚みや表裏といった物質性をまといます。一方、ブロンズは「重たい」存在ではあるけれど、軽さの表現も可能です。そもそも人間だって、ブロンズだって、モノであり、陽子や中性子、電子からなる原子という基本的な構成要素からできていて、原子レベルで見れば動いている。ミクロの世界も宇宙的なマクロの世界も、共に相反する性質を併せ持つ。世界のそうした特性を踏まえてモノと戯れたフラナガンが、大辻さんの写真から垣間見えて、同調したというか、共振したというか」。

牛島さんは作品を制作するにあたって、材料の成分を調べる過程で、人間の生活を支えるものは大抵「水素、炭素、窒素、酸素」からできていることを知り、世界を形作る元素や法則、公式に関心を持ち始めました。みんながこのことを知った方が良いと、作品にはそれらが取り込まれています。色彩についても、様々な絵具をまぜ合わせていくと最終的には黒色に至ります(牛島さんが《大ウサギ》を黒にしたのは、全てを含む豊穣な色だから、ということでした)。一方で、同じ混色でもコマに様々な色を塗って回転させると、その中間の色となり明るく感じます(継時混色)。ウサギよ、スピンして光を放て、というメッセージがタイトルに含まれています。

牛島さんから伺ったお話は多岐に渡り、とてもここで全ては紹介できなくて、2羽のウサギの間を行ったり来たりに終始してしまいましたが、バリー・フラナガンが生きていたら、自分の作品がインスパイアしたこの展覧会を、さぞ喜ばれたのではないかと思います。

もう一つ、キュレーターとして感慨深かったことは、福岡市内で紡がれた、さまざまな作品展示活動(展覧会や講座、パブリック・アートの設置)がアーティストにインスピレーションをもたらし、今回の展示に結晶したことです。一つの展示が別の展示を生み出すなら、企画者にとってこれほど嬉しいことはないでしょう。この展示が次にどこに飛び火するのかが、楽しみです。

(館長 岩永悦子)