2021年10月28日 12:10

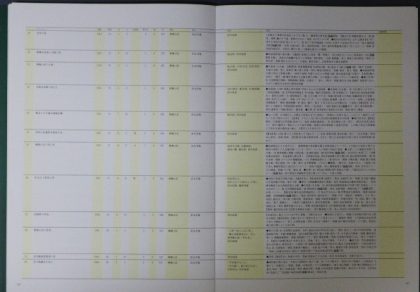

年明けから始まる企画展「田部光子展」のポスターとチラシが出来ました!さっそく館内で掲示、配布しています。

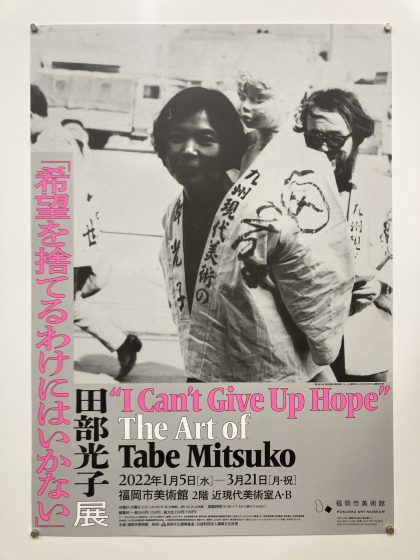

田部光子展のポスター。デザインは尾中俊介(Calamari Inc.)さんです。

田部光子さんは1950年代より活動をスタートし、福岡を拠点に現在までずっと美術のフィールドを走り続けてきた美術家です。 田部光子さんの名前は、1957年に結成された福岡の前衛美術グループ「九州派」の主要メンバーとして、あるいは「真の女性の解放は、妊娠から解放されなければあり得ない」と考え制作した《人工胎盤》の作者として現在ではよく知られています。1961年という、フェミニズムやジェンダーという言葉が生まれる前に、欧米でフェミニズム・アートの先駆とされるジュディ・シカゴの作品《ディナー・パーティー》の10年以上前に、妊娠を巡る苦痛や困難という実体験をもとに、社会における女性の解放を題材に作品化した田部さんの先駆性に注目が集まっています。

九州派時代と1990年代以降の作品については、作家自身の手で編集された作品集『Recent Works』『Recent Works2』でも紹介されています。けれどそこには触れられたことのない空白期間が存在します。本人も進んで語ることのなかった1970~80年代、田部さんは何をしていたのでしょうか。決して活動してなかったわけではなく、主婦の仕事と両立させながら旺盛に作品を発表し、さまざまなコトを起こしていました。その後、この時期の作品についてなぜ語らなくなるのか、そこには様々な理由があったでしょう。

田部光子展を開きたいと田部さんに伝えた時、懸念していたのは空白期間の活動を調べていいのだろうか、紹介してもいいのだろうかということでした。けれど田部さんは、私に「任せた、好きにやっていいよ」と言ってくれました。その言葉に背中を押されるように、アトリエの奥に眠っていた資料と作品に向き合い、当時を知る方々にも話を伺いながら、展覧会の準備を進めています。空白期間の作品もすべてではないですが現存していました。調査を進めてきた今、これらも田部光子の美術家としての活動を語るのに不可欠なものだと確信しています。

ポスターのメインイメージに使用したのは、「九州派」が実質的にその活動を終えていた1969 年 2 月 25 日、「第3回九州・現代美術の動向展」の初日に出品作家の大半が参加したパレードで撮られた写真です。皆と揃いの法被を着る田部さんは、子どもサイズのマネキンを背負い、こちらを向いて微笑んでいます。この時、田部さんは子育て真っ最中。美術展のパフォーマンスとでも呼べるパレードの中で、主婦の育児労働の大変さも同時に訴えたのです。ジェンダーの問題を、美術という想像/創造行為をとおして訴え、社会を変えていきたいという思いは、《人工胎盤》から変わっていないことがわかりますが、これ以降も、田部さんはこの思いを胸に、活動を広げてゆきます。(それは年明けに会場でご確認ください。)

田部光子という美術家の活動を一言で表すとしたら……? 本展覧会のサブタイトルは、田部さんが2000年頃から愛読した書物で出合い、座右の銘としてきた言葉を採用しました【註】。田部さんは著作の中で、「この言葉に励まされ、ずっと制作を続けてきた」と語っています。

わたしは展覧会を準備する中で、新たに知ることとなった田部さんの作品、行動力、発言に、たくさん励まされてきました。本展覧会で紹介する田部さんの作品と活動は、わたしだけでなく多くの人の「希望」になるだろうと期待しています。お楽しみに!

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)

田部光子展「希望を捨てるわけにはいかない」

会期:2022年1月5日(水)~3月21日(月祝)

会場:福岡市美術館2階 近現代美術室A・B

https://www.fukuoka-art-museum.jp/exhibition/tabemitsuko/

【註】田部が「希望を捨てるわけにはいかない」という言葉に出合ったのは、小泉義之著『ドゥルーズの哲学—生命・自然・未来のために』(講談社現代新書、2000年、p.138)においてでした。哲学者ジル・ドゥルーズが『意味の論理学』で述べた内容の引用でもあります。なお、ジル・ドゥルーズ『意味の論理学(上)』(小泉義之訳、河出文庫、2007年、p.280)で当該箇所は「希望を放棄することはできない」と訳されています。

2021年10月20日 09:10

突然ですが、この箱は一体何でしょうか?

中身は…?

じゃーん。

実はこれ、「トライウォール箱」と呼ばれる美術品輸送専用の箱なんです。(画像は絵画用)

今回は美術館の影の立役者の一つ、美術品の輸送箱についてご紹介いたします。

輸送箱はその名の通り輸送を目的に作られたものです。

例えば美術品を他の美術館に貸し出すとします。その際に作品を、人の手を介し、外に持ち出し、車に乗せて移動し、貸出先の施設で箱から取り出す、という一連の流れを往復分行います。この時、急激な温湿度変化や振動・衝撃といった様々なリスクが美術品に与えられます。

そこで複層構造(二枚重ねや三枚重ねがあります)の段ボールやウレタンフォームを加工し、その美術品のためだけの輸送箱をオーダーメイドすることで、外部からの影響を緩和させることが出来るのです。

そしてこのような輸送箱は、美術品の保存状態や技法・材料の特性の他に、移動距離や手段によって箱の形を段ボールやクレート(飛行機での移動に耐えられるくらい頑丈)へと変えていきます。

箱がクレートレベルにまでなると美術品の実寸より3倍近い大きさになることも…!

それでは、クレートを見てみましょう。

これがクレートと呼ばれる箱です。

必要に応じて撥水効果のある塗料を施すこともあります。

ちょっと話が逸れますが、聞いた話によると海外の美術館はそれぞれ独自性を持たせるべくオリジナルカラーの塗料を塗っているのだそう。

では、手前の木箱を開けてみましょう

中はこんな感じ。

飛行機の離着陸や高度での気圧変化に耐えられるよう、より分厚いクッション材が使われています。ものによっては箱の中の箱の中に箱、と三層構造になっていたりすることがあります。

そうすると、クレートが大きすぎて道中のエレベーターにそもそも載らないなんてこともたまにあります。展示室に美術品がたどり着かない、なんて大問題。そんな時はクレートから美術品をあらかじめ取り出して裸の状態で展示室へ運ぶという手段を選びます。ただし、むき出しということは外部の影響を直に受けることにもなるので、クレートに入っていた時以上に細心の注意が求められます。

輸送箱ひとつでこれだけの意味やドラマが詰め込まれているんですね。

普段皆さんが何気なく郵送している荷物も梱包に様々な工夫がされているはず。ぜひ一度、箱に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

他にも美術品の保存箱というものもありますが、これはまた次回にご紹介。

現在、バックヤードでひたすら保存箱を作り続けている渡抜がレポートしました。

(学芸員 作品保存修復担当 渡抜由季)

2021年10月14日 13:10

もう18年も前のことですが、福岡市美術館から採用通知をいただいた時のこと。お世話になっていたあるミュージアムの学芸員さんから、こう言われました。「シビか、うらやましいなぁ~!あそこには松永コレクションがあるから、どんなことでも出来るよ」。また他の先輩は「シビに入ったら、松永コレクションの勉強から始めることになると思うけど、いいモノが沢山あるから楽しいだろうね」と。私は実感しました。「松永コレクションって、やっぱりそんなに凄かったんだ!」と。

学生の時から福岡市美術館の松永記念館室には時々観覧に来ていたので、松永安左エ門という偉人の存在は知っていましたが、そのコレクションの質の高さと規模の壮大さに驚いたのは2001年の秋に開催された没後30年記念特別展「松永耳庵コレクション展」でした。鑑賞後、杖をついた松永翁の写真と照らして「このお爺さんがひとりで蒐めたのか…」としみじみ感じ入ったものです。所属していた美術史研究室でも話題になっていて、教授は「あの展覧会は、シビで立ち上げてトーハク(東京国立博物館)に巡回するという、地方が主体で中央に回した展覧会なんだ。そのことがどれだけ凄いことか、学芸員を志すなら、その点にも注目してみると良いよ。」とおっしゃっていました。

その展覧会を企画された尾﨑直人さんは学芸課長として、副担当の岩永悦子さんは主任学芸主事(現館長)として、新米学芸員の私を親身になって育ててくれました。

あれから、はや18年、出来が悪くて期待に沿えないことばかりであることはさておいて、2ヶ月に一度テーマを変えて展示替えする松永記念館室の企画内容を考えることは、この上なく贅沢な日常的トレーニングであり続けています。選び抜かれた食材を調理して魅力的なコース料理を作ることに似て、優品の数々からテーマを考え、作品を選定し、満足度を高める効果的な並べ方を模索するという、展示企画における一連のプロセスを幾度となく繰り返すうち、眼は鍛えられ、展示を作るスキルもずいぶん向上したことを実感します(どこがやねん!と思われるかもしれませんが、そう言い切れる自信くらいついていないと、バチが当たるというものです)。また、松永さんの著書や、茶事の様子を記録した文献を読むにつけ、茶を生活そのものとしていった大茶人の横顔を垣間見ては、尊敬と親愛の念を新たにしてきました。

*

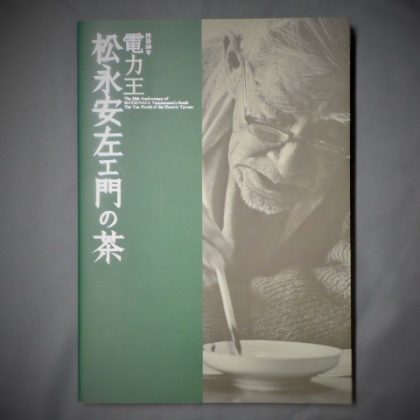

閑話休題。松永さんの没後50年を迎えた本年、20年ぶりとなる回顧展の企画担当を務める光栄に浴しました。展覧会名は、…ズバリ「電力王・松永安左エ門の茶」。… 没後30年展とは、同じ松永コレクション名品展であることに違いはないのですが、何らか切り口を変えて松永さんを顕彰したいという思いから、次の2点を重視しました。

①福岡時代の松永安左エ門の功績を紹介する。

②作品は茶会等でのエピソードを主体に構成する。

①については、日頃お客様からよく受ける「なぜ、壱岐出身で、東京で活躍し、小田原で亡くなった松永さんのコレクションがシビに?」という質問にお答えするためのものです。これには様々な事情や経緯があるのですが、端的にいえば、松永さんが「電力王」と呼ばれる実業家として躍進する、その足掛かりとなったのが福岡であったからです。事実松永さんは自著の中で「何しろ博多は私が実業人としての発祥の地である。…福博電車の昔から後に東都財界に立つまで、私を実業人として育んでくれたのも博多」(『淡々録』(経済往来社、1950年)115-116頁)と述懐しています。本展ではプロローグとして「福岡から電力王へ」と題し、福岡時代の松永さんの功績を物語る資料を紹介しています。私もこのあたりは知っているつもりで殆ど知らず、壱岐松永記念館、福岡市博物館のご担当、そしてアーキビストの益田啓一郎さんに種々ご教示をいただきました。

②については、近年来取り組んでいる仰木政斎『雲中庵茶会記』の翻刻をはじめ、松永さんの茶事に関する諸々の記録に基づいて、実際に茶事で用いられた道具の組合せを再現するような、エピソード主体の展示構成を試みました。この取り組みについては以前ブログで書いた(松永耳庵の茶、その再現に挑む)のですが、今展ではその成果を出来る限り反映しました。

茶人としての松永さんの様子を伝える逸話や記録は多く存在します。用いられた茶道具や美術品も東京国立博物館と福岡市美術館をはじめ、多く現存しています。それらの情報を整理し照合することによって、松永さんの茶の光景は少しずつ鮮明となって私たちの眼前に蘇ってきます。本展覧会の第1章「茶の湯三昧-柳瀬山荘時代」と第2章「電力の鬼の茶-老欅荘時代」においては、松永コレクションの茶道具の名品の数々を、茶事を中心とするエピソードに基づいて展示構成しました。出品リストを作る過程では、無数のパズル片が一つ一つ繋がっていくような喜びと愉しみを噛みしめました。ただ、パズル片の数には限りがあって、全景を映し出すことは出来ようもありません。しかし、ある作品の実用事例が判明することで、席主松永さんのもてなしの心に接するだけでなく、その時その作品の魅力を享受した人々が見て、手に取って、感想を語らったひとときを、今になって私たちが良くも悪くも追体験できる機会を与えてくれます。

このように、少しでも、松永さんの茶席に参加したような気分を味わっていただければと思うのですが、第2章のあるコーナーでは、松永さん愛蔵の名碗《黒楽茶碗 銘次郎坊》の手取りを体感していただけるハンズオン展示も行っています。3Dプリンタに加え、陶磁器修理の職人さんの技術によって、形はもとより、重さも、質感も忠実に再現した抜群の完成度を誇るレプリカです。実物は、どうしてもガラスケース越しにしお見せすることしか出来ません。しかし、これを手にとって微妙な凹凸に指がフィットする感覚を味わっていただける方法はないかと考えて製作しました。じつは数年前には完成し、新聞記事にも取り上げていただいた※のですが、新型コロナの影響もあって表舞台に出せぬままでいました。今回、初めての登場です!

※窪田直子「さわれる美術鑑賞 名茶碗、レプリカで重みを体感」(日本経済新聞夕刊2020年11月17日)

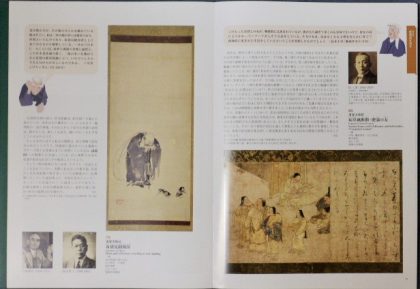

第3章「愛蔵品を語る」は、松永さんに作品解説をしていただくというコーナー。松永さんは多くの著書の中で、愛蔵品について語り、小気味よく明解な解説を披露しています。宮本武蔵の傑作《布袋見闘鶏図》(重美)、《病草紙断簡・肥満の女》、尾形乾山《花籠図》といった重文の名品もここで登場します。最後の第4章「松永記念館の華」では、松永さんが自身の美術館「松永記念館」の設立を構想して蒐められた古美術の優品がズラリとならびます。ガンダーラ仏、飛鳥仏、新羅仏といった様々な仏教美術をはじめ、茶道具以外の日本・アジアの陶磁など、展示の最後を華々しく締めくくります。

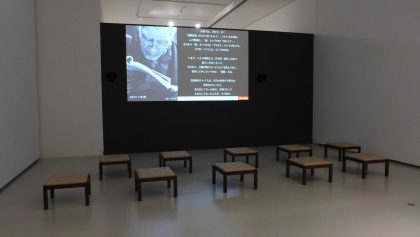

この第4章に足を踏み入れた辺りから、滔々と何かを語る翁の声が聞こえてきます。そう、松永安左エ門の肉声です。出口を出てすぐに設けたブースで、貴重な松永さんの肉声音源を公開しているのです(15分の音源をリピート再生)。音源は1950年、松永翁74歳の時、電力再編成の主導役に抜擢されて数ヶ月を経た頃、NHKラジオ番組に出演したときのものです。「電力の鬼」と呼ばれる大活躍をする直前で、電力再編成と茶道について力強く語っています。NHKサービスセンターの協力により、今展会期中に限り公開が許可されました。このコーナーに限っては入室無料です。貴重な機会をお聞き逃しなく!

もちろん図録も作りました。本展の全てを152頁におにぎりのようにギュっと詰め込んだ一冊です(税込2,200円)。戦前、戦後にわたる松永さんの茶事の内容を整理した一覧も掲載しています。それぞれの作品解説も出来るだけ詳細に書くことを心がけました。茶の湯に親しんでいる方はもちろん、作品を個別に鑑賞し理解を深めたい方にもきっとご納得いただけるものと思っています。

会期は11月21日(日)まで。ご来館お待ちいたしております。

そうそう、本展の出品作品117件のうち、当館と、姉妹館である福岡市博物館の所蔵品についてはほぼ全て撮影オーケイです。興味深いモノを見つけられたら、どうぞ撮影して下さい。そしてSNSなどでご紹介いただければ幸いです。

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒)