2022年5月26日 16:05

-5月31日(火)から「田中丸コレクション 九州やきもの風土記 陶器編」が始まります。そこで、今回のブログに、田中丸コレクションの久保山炎学芸員より文章をお寄せいただきました。-

「この水指を茶会で使うと雨が降るよ」

私が田中丸コレクションに入って間もない頃に前任者から教わったことです。

この時の私には、それが冗談なのか本当の事なのかは知る由もありません。

高取焼《藁灰釉緑釉流四方耳付水指 銘「若葉雨」》

江戸時代17世紀前期

田中丸コレクション

それから一年が過ぎ、実際にこの水指を茶会で使うことになったのです。ちょうど木々の葉がみずみずしい若葉の時候で、この水指を使うのに最もふさわしい季節です。

茶会当日の朝、天気予報は晴れ。

雲一つない青空でとても雨が降りそうな気配は感じられません。

ところがです。

お昼も過ぎた頃から、しとしとと雨音が聞こえだしたのです。

しばらくして障子を開けると外はあたり一面、白い雨で煙り、薄緑色の若葉がぼんやりと滲んで見えるではありませんか。

まるで水指の釉景色と同じような光景に一同感激し、その場に思いもよらない詩的な趣を添えたのです。

それ以来、前任者と同じように説明しています。

「この水指を茶会で使うと雨が降るんですよ」と。

その「若葉雨」を5月31日(火)から展示します。

今回は「九州やきもの風土記 陶器編」ということで、九州各地の陶器窯を国ごとに分けその歴史や特徴を紹介します。

なお、ご来館の際は念のため、折りたたみ傘を持ち歩くと安心です。

8月28日(日)まで。

(一般財団法人田中丸コレクション 学芸員 久保山炎)

2022年5月18日 13:05

5月14日(土)から福岡ミュージアムウィーク2022が始まっております。5月22日(日)までの期間中、当館をはじめ、福岡市内の19の館・施設で観覧無料や割引があったり、講演会やバックヤードツアーなどのイベントが実施されたりします。当館でも、ボランティアによるオンラインギャラリートークや建築ツアー(いずれも事前申込制で締め切りました。すいません!)や、5月22日には講演会を開催したりします。もちろん、当館でもコレクション展はこの期間中無料ですので、多くの方においでいただきたいと思っています。また、5月22日の講演会は当日受付先着順ですので、ぜひぜひご参加ください。テーマは「現代美術を未来に残すには?~ナム=ジュン・パイクのビデオインスタレーションを巡って」です。

福岡の人たちにはなじみのキャナルシティ博多に設置された、ナム=ジュン・パイク《Fuku/Luck,Fuku=Luck,Matrix》。その修繕の軌跡を追うとともに、現代美術の保存の課題と意義などについて話します。

ナム=ジュン・パイク《Fuku/Luck,Fuku=Luck,Matrix》©YSK

講演会情報はこちら。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/31733/

ところで、この福岡ミュージアムウィークはそもそもどうして始まったのでしょうか?実は、「国際博物館の日」を記念して開催されるようになったのです。「国際博物館の日」は、国際博物館会議(International Council of Museums, 通称ICOM)という138の国・地域が登録し41,000人の会員のいる国際的な博物館の組織が決めたもので、5月18日がその日なのです。毎年テーマがあり、今回のテーマは「博物館の力:私たちを取り巻く世界を変革する」。壮大なテーマですね。実は今、博物館が世界を変革するという以前に、世界的にも博物館自体が大きな変革の時期にあると言っていいと思います。というのも、ICOMでは、3年に1度「世界大会」という会合を開いているのですが(2019年は京都で開催されました!)、今年の8月にプラハで開催され、そこで新しい「博物館の定義」が発表されるようなのです。

ICOM大会についてはこちら。ご興味ある方はご覧ください。

https://icomjapan.org/icom-general-conferences/

また、日本でも、この4月に博物館法が改正され、法律の上でも博物館が担う社会的な役割というのがより広くなりました。

新しい博物館法についてはこちら。ご興味のある方はご覧ください。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00022.html

社会の変化につれて、美術館・博物館も変化しなければならないということだと、改めて思う今日この頃です。確かに、筆者は25年前に教育普及専門学芸員として美術館に入りましたが、その時に比べると、教育プログラムの対象も内容も、現在はものすごく多様化しました。福岡ミュージアムウィークでも、ベビーカーツアーやオンラインギャラリートークなど、初めて開催した2009年にはなかったプログラムが、いまや定番化しつつあります。

初めてのベビーカーツアー

オンラインギャラリートーク

今後も、「博物館の力」が皆さんに届くよう、社会の変化を感じとりながら、新しい教育プログラムを考え、実行していきたいと改めて思う「国際博物館の日」でした。

(主任学芸主事 鬼本佳代子)

2022年5月14日 09:05

初めまして。4月1日付で福岡市美術館学芸課学芸係長として着任しました、山木裕子と申します。これまでは福岡アジア美術館学芸課に勤務し、アジアの近現代美術に関する展覧会(2002年「モンゴル近代絵画展」、2006年「ベトナム近代絵画展」、2011年「ポーバ絵画の世界」ほか)やレジデンス事業(2010-2018年)を担当してきました。最後に担当したコレクション展「草原の国から~モンゴル美術の50年」(6月28日まで)、「〇△□」(9月6日まで)が開催中です。福岡アジア美術館には、1999年の開館当初から在籍し20数年、今回初めての異動です。

こちらにきてまず驚いたのは、仕事中に窓の外から小鳥のさえずりが聞こえることです! 長年、中洲川端のビルの中で仕事をしてきたので、とても新鮮でした。周辺は緑も多く、大濠公園はゆったりと心地よく、リラックスした気持ちになります。美術作品とのんびり対話するには、本当にいい環境ですね。

とはいえ、異動して1か月ちょっと、新しい環境で憶えなければいけないことが多く、館内をじっくりみてまわる時間がなかなかとれないのが実情ですが、少しずつお気に入りの作品や場所を増やしていけたらと思っています。

さて、今日は、私が異動して最初に担当している業務について、お伝えしたいと思います。先週の館長の投稿で「Fukuoka Art Next」について触れられていましたが、その中の取り組みの一つとして実施されている「今月のアート」についてです。

実は、今年の4月から、福岡で活動しているアーティストの作品が、福岡市の高島市長の定例会見で、「今月のアート」として紹介されているんです!

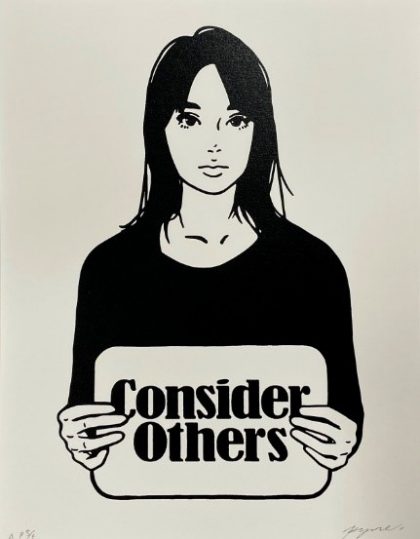

具体的な作品としては、4月は、KYNEさんの《Consider Others》でした。2020年に新型コロナウイルス対策支援として制作されたシルクスクリーン版画作品で、「Consider Others(ほかの人を思いやる)」という言葉を掲げる女性が描かれています。福岡市美術館所蔵の作品です。ちなみに、新収蔵品展ではこの作品のアクリル画バージョンが展示されています(5月29日まで)。

5月は、遠山裕崇(とおやまひろたか)さんの油彩画作品《不在》です。2021年Fukuoka Wall Art賞(福岡市が昨年より実施している、新型コロナウイルス感染症の影響で発表の場を失ったアーティストに、まちなかでの発表の場を提供するプロジェクト)の入賞作品であるこの作品には、美しく咲いたバラの花と蕾が描かれていますが、中央にある枝は途中でカットされています。そこにはないものを中心に配置することで、観る者の想像力を引き出そうとした作品です。遠山さんは、当館で2009年に開催された「21世紀の作家-福岡 bis 2009」展参加作家でもあります。

福岡市のウェブサイトに、会見時の画像が掲載されていますが、その様子をご覧いただくと、「今月のアート」によって、会見の雰囲気が大きくかわったことがわかります。

●2月10日の会見の様子

ロゴがぎっしり印刷された壁紙を背景にしていました。

●5月10日の会見の様子

かなり落ち着いた雰囲気へと変化しています。遠山さんの作品は、タイトル(「不在」)とは裏腹に、とても存在感を放っていますね。

この取り組みに携わってからというもの、髙島市長の会見の様子がテレビのニュースで放送されると、後ろにチラッ、チラッと作品が映り込み、まるで自分の作品のようにドキドキしてしまいます。

今後も月ごとに作品がかわっていきますので、ぜひみなさんも注目してみてください。

(学芸係長 山木裕子)

#Fukuoka_Art_Next