2023年2月22日 09:02

皆さんは作品の掃除についてご興味ありますか?

作品が作品として成り立つために、点検やメンテナンスは切っても切り離せない重要な作業です。

今回は年に1度不定期に行っている裏方作業「作品の掃除」についてご紹介します。

対象となる作品はこちら、アニッシュ・カプーアの《虚ろなる母》です。画像は著作権の理由でここには載せられませんので下記URLからご確認ください。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/archives/modern_arts/6254

こちらの作品は青い色料で覆われた巨大なお椀状の形をしています。

当館HPに掲載されているの所蔵品解説をそのまま転用すると、

「本作品は、やわらかなベルベットのような顔料で覆われている。その青い顔料は、巨大なお椀状の作品の外側では、あたかも光を放っているかのように見えるが、一転、内側においては静かな夜のような闇へと変じる。その闇は、あるはずの底面を消し去り、吸い込まれていくような錯覚に陥らせる。それは、まるで神秘の世界への入り口のようでもあり、慈愛をたたえた母の体内のようにも思える。(以下略)」

上記のような説明になるのですが、

お椀の内側に綿埃が溜まると、この「静かな夜のような闇」も「神秘の世界の入り口」も「母の体内」も台無しになり、急に現実世界に引き戻されるような悲しさを感じさせられます。

実はこの埃、主に服の細かい繊維が塵となり空気の流れでお椀の中に溜まり綿埃と変化したもの。そのため、定期的にお椀の中の埃を取り除かなければいけません。ただし、作品に使われている青色は染織力の非常に強いとされるプルシャンブルーが接着剤無しで用いられており、少しでも触れようものなら青色に染まってしまいます。さらにいえば、この綿埃もまた青色に染まっているというトラップ付き。

そこで考えた苦肉の策がこちらです。

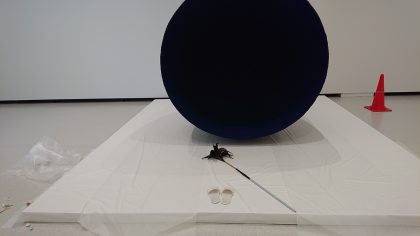

《虚ろなる母》専用お掃除セット

画像手前に写っている羽はたきをお椀の中でクルクル回して風の流れを作り、埃を外に追い出す方法です。

羽はたきに棒を括り付ける仕様が何ともいえないアナログ感で溢れていますが、作品に直接触れることなく埃だけを効率的に取り除けるので、意外とこれが良いんです。

では掃除を始めましょう。

羽はたきで風を送ります

台座が青色で染まらないようしっかり養生した後、お椀の中でクルクルと羽はたきを回し続けます。すると気流が発生し埃が舞い上がるので、これを羽はたきで外へ誘導します。一連の行為を繰り返していくと…、

写真の黒い点々が埃、結構出てきました

この作業、埃が衣類に当たるだけで青色が付いてしまうのでマスクや作業着はかかせません。時間をかけて1(時に2)年分の埃をしっかり取り除いていきます。体全体を使っての作業となるので、ちょっとした運動にもなります。

完成!埃がなくなってスッキリしました

「静かな夜のような闇」が蘇りました。

あとは埃や青色が台座や展示室の床につかないよう養生シートを畳んだら、作業は完了です。埃の有る無しだけで印象が変わる作品の代表例になりそうですが、このようなメンテナンスを地道に続けることが作品のコンセプトの維持にも繋がるんですね。

もし、このブログを見た後に《虚ろなる母》をご覧になり、埃が溜まっていなかったら「よしよし、作品保存管理担当者が頑張ってるんだな」程度に見ていただければ幸いです。

(学芸員 作品保存管理担当 渡抜由季)

2023年2月9日 12:02

近現代美術室Bでは企画展「田中千智展 地平線と道」が開催中です。

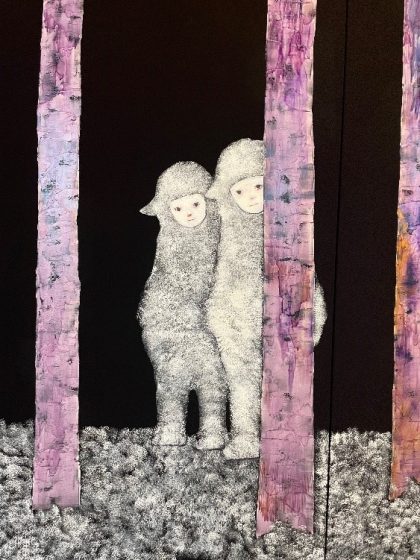

田中千智さんといえば、黒い背景が特徴的です。本展では、この作風が始まった2008年から2022年までの作品39点を展示しています。

小ぶりの作品から大作まで、年代順に展示していますので、田中さんの作風の変化を堪能できる内容となっています。

さて、 田中さんの印象的な漆黒の背景は、アクリル絵具が使われています。何度も塗り重ねることで、筆跡がみえなくなり、吸い込まれそうな深い、深い黒色ができるのだそうです。背景以外の人物や風景は油絵具が使われています。背景の黒色と地面の白色のコントラスト、さらにマットなアクリル絵具の質感と艶やかな油絵具の質感の違いによって、人物などの中心となるイメージがくっきりと際立っています。

この質感の違いは、写真では、なかなかわかりづらくぜひ直接みて感じていただきたいと思います。ちなみに、チラシ、ポスターや図録などを作るとき、この違いを出すために、毎回印刷会社さんが苦労されています。

会場内の作品に加え、今回は近現代美術室Bの外壁にも注目していただきたいです。

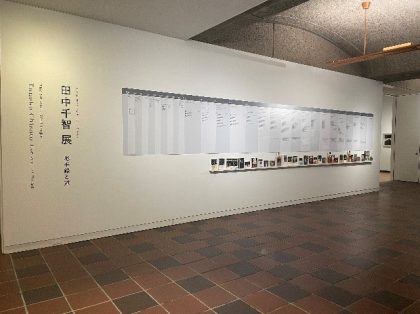

まず会場入口横の壁面。

田中さんは、書籍の装丁画やCDラベル、映画祭や舞台のポスターなどに原画の提供をおこなっており、こちらの壁面には、年表とともにその成果物をずらりと展示しています。こちらをみていただくと、田中さんの活動の多彩さと、驚くべき仕事量がわかると思います!

そして、近現代美術室出口横の壁面。

こちらには、本展のもう一つの目玉、壁画が描かれています。

1月5日の開幕当初からおこなわれていた田中千智さんの壁画制作は、1月31日に見事完成しました!

1日ずつ作品が変化していく過程がみられたのは、とても楽しい体験でした。初めは真っ白だった画面が、真っ黒になり、人が登場し、木が並び、羊のような姿をした子ども、蛇、フクロウ、オオカミと、日に日に描かれるものが増えていきました。また大地にも水面ができたり、つくしのような植物が増えたり、まるで天地創造を観察しているような気分になりました。

事前にアイディアドローイングを描いてもらっていましたが、それとも異なります。頭の中でプランがどんどん変化していくようで、描きながら次に描くものを決めているようでした。

制作中は、窓際に座り、田中さんが描く姿を眺めていらしたお客様も多く、劇場のようでもありました。

今回残念ながら壁画制作を見逃してしまったというかた、ご安心ください。

当初の想定は、制作は1回だけだったのですが、田中さんの希望により、2024年1月、2025年1月と、1年毎に約1か月ずつ加筆をおこない、壁画が成長していくことになっています。その名も、《生きている壁画》! 最終的には2025年12月まで公開予定です。これからどのように変化していくのかとても楽しみですね。

本展については、会場内の撮影、撮影した画像のSNSへのアップも可能です。ぜひご来場の上、壁画の世界の一員になった写真を撮影してみませんか?

(学芸係長 山木裕子)

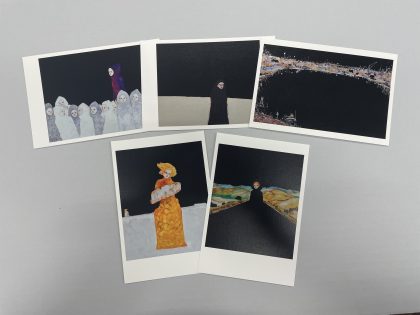

ミュージアムショップで出品作品のポストカードを販売中です。(1枚200円、画像は一部です)