2024年10月9日 12:10

~つきなみ講座 特別版

「アジア×現代美術×福岡―伝説のFukuoka, 1990-1994」~

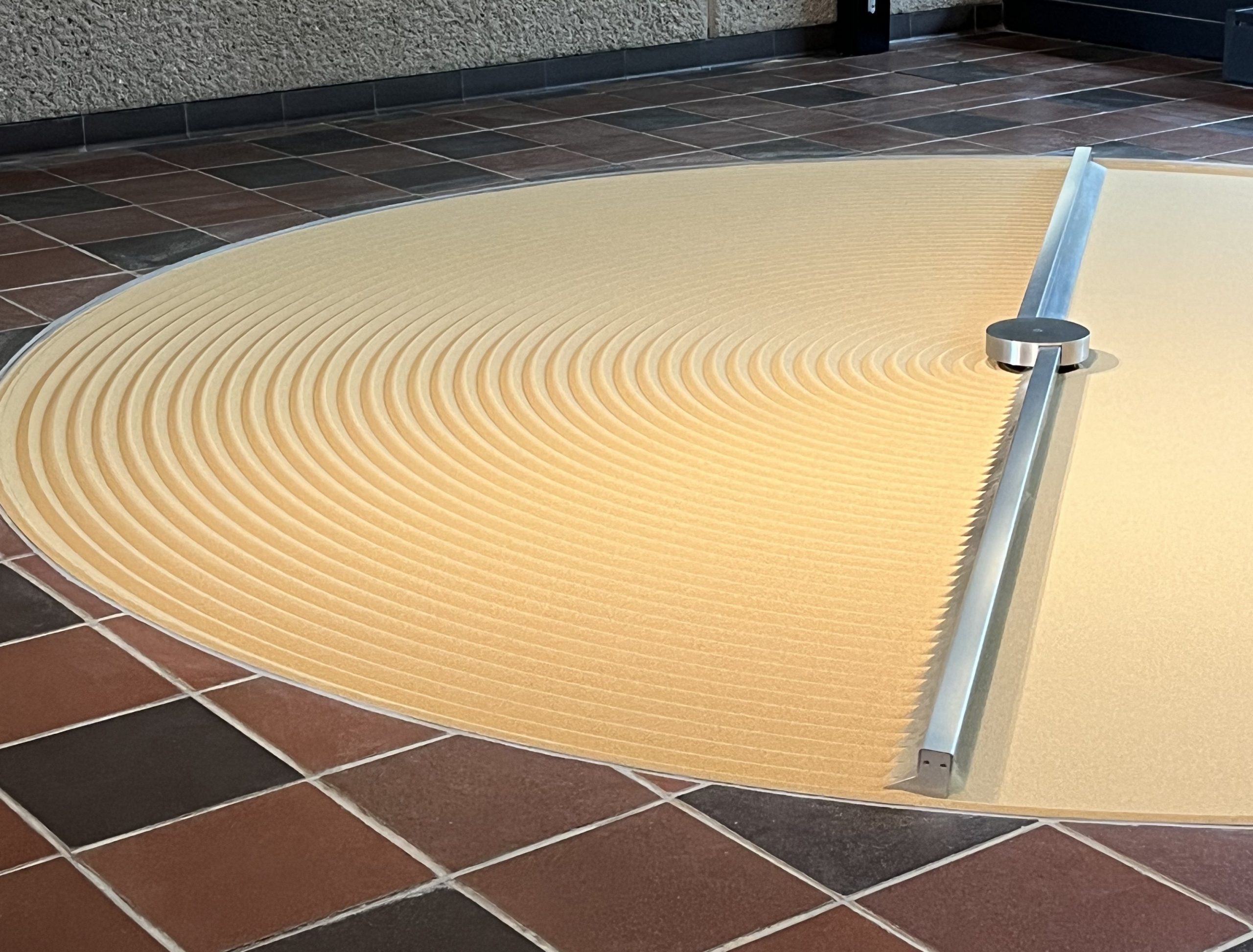

モナ・ハトゥム《+と-》

9月14日から29日までの約2週間、第3回目FaN Weekが開催され、酷暑のなかでしたが盛況のうちに終幕を迎えました。(とはいえ、当館では「コレクターズIII」展と「西日本シティ銀行コレクション展」は、10月14日(月祝)まで開催しています。ぜひ、はこびください!)

当館もアジア美術館も、市内外からのお客様の多いFaN Weekのスタートにあわせて、新収蔵の作品をお披露目しました。当館では、モナ・ハトゥムの《+と-》、アジ美ではホアン・ヨンピン(黄永砅)の《駱駝》です。両者とも、現代美術史に名前を残す世界のトップアーティストの名作で、きっと現代美術の関係者なら、「おおおっ!!!」と言ってくださっているはず。これから、《駱駝》はアジ美の、《+と-》は、草間彌生の《南瓜》と並んで市美の「顔」になるに違いありません。

さて、《+と-》のモナ・ハトゥム、《南瓜》の草間彌生、《駱駝》のホアン・ヨンピンには、共通点があります。現代美術のフィールドで、トップランナーとして走り続けた(ホアン・ヨンピンは故人)/走り続けていること?(その結果として)作品が高額であること?それらも事実ですが、正解は、三人とも来福して、みずから作品を展示したことがある、ということです。それも、東京や海外で仕立てられた巡回展でなく、純然たるメイドイン福岡の展覧会で。それが「30年前(=1990年代前半」に福岡で起こったこと」でした。

1991年に、福岡のアート関係者が立ち上げたミュージアム・シティ・プロジェクトが開催した、ホアン・ヨンピンやツァイ・グオチャン(蔡国強)らが出品した『中国前衛美術家展[非常口]』を皮切りに、特に、今からちょうど30年前の1994年の9月から10月は、ミュージアム・シティ・天神と福岡市美術館(当時アジア美術館はまだ存在していませんでした)が開館以来行ってきた「アジア美術展」が融合して、市内のさまざまな場所でアートという名の何かが起こっているという、前代未聞のカオス状態が訪れた年でした。

当時、天神の福岡銀行本店の、道路にむかって開かれた中庭には草間彌生の《南瓜》が展示され、モナ・ハトゥムの《+と-》の初号機は博多区のギャラリーで産声をあげました。いずれも、『ミュージアム・シティ・天神‘94[超郊外]』の出品作品です。収蔵の時期は違いますが、ミュージアム・シティ・天神がなければ、それぞれの作家の代表作である2点が、福岡市美術館に収蔵されることはなかったでしょう。

草間彌生《南瓜》

そこで、当時から今に至るまで、ずっと福岡の現代アートシーンの最前線にいる、ミュージアム・シティ・プロジェクト事務局長の宮本初音さん(現 ART BASE 88[福岡]代表)をお招きし、特に、1994年の『ミュージアム・シティ・天神‘94[超郊外]』については宮本さん、『第4回アジア美術展・ワークショップ』については岩永が、特にフォーカスしてお話したいと思います。

私自身は、94年当時、一学芸員としてその巨大な渦に巻き込まれて、飲み食いから仕事まですべてがアート漬けの毎日を過ごしました。今こそ、当時目撃し、経験したことを未来につないでいけたらと思っています。当日、宮本さんが、当時の福岡の状況を物語る、資料や作品もお持ちくださいます。

30年前にどんな種が撒かれ、どのように育ったのか。民のミュージアム・シティ・プロジェクトと官の福岡市美術館はいかにしてタッグを組んだのか。福岡はどう変わったのか、変わらなかったのか。1990年代前半から約30年後の今を視野に入れて、これから30年後に何が起こるのかを語り合う2時間です。ぜひお越しください!

(館長 岩永悦子)

*********************

つきなみ講座

「アジア×現代美術×福岡―伝説のFukuoka,1990-1994」

講師 宮本初音(ART BASE 88[福岡]代表)、岩永悦子(館長)

2024年10月19日(土)

午後3時~午後5時(開場:午後2時30分)

定員180名

聴講無料、事前申込不要、先着順

2024年10月2日 09:10

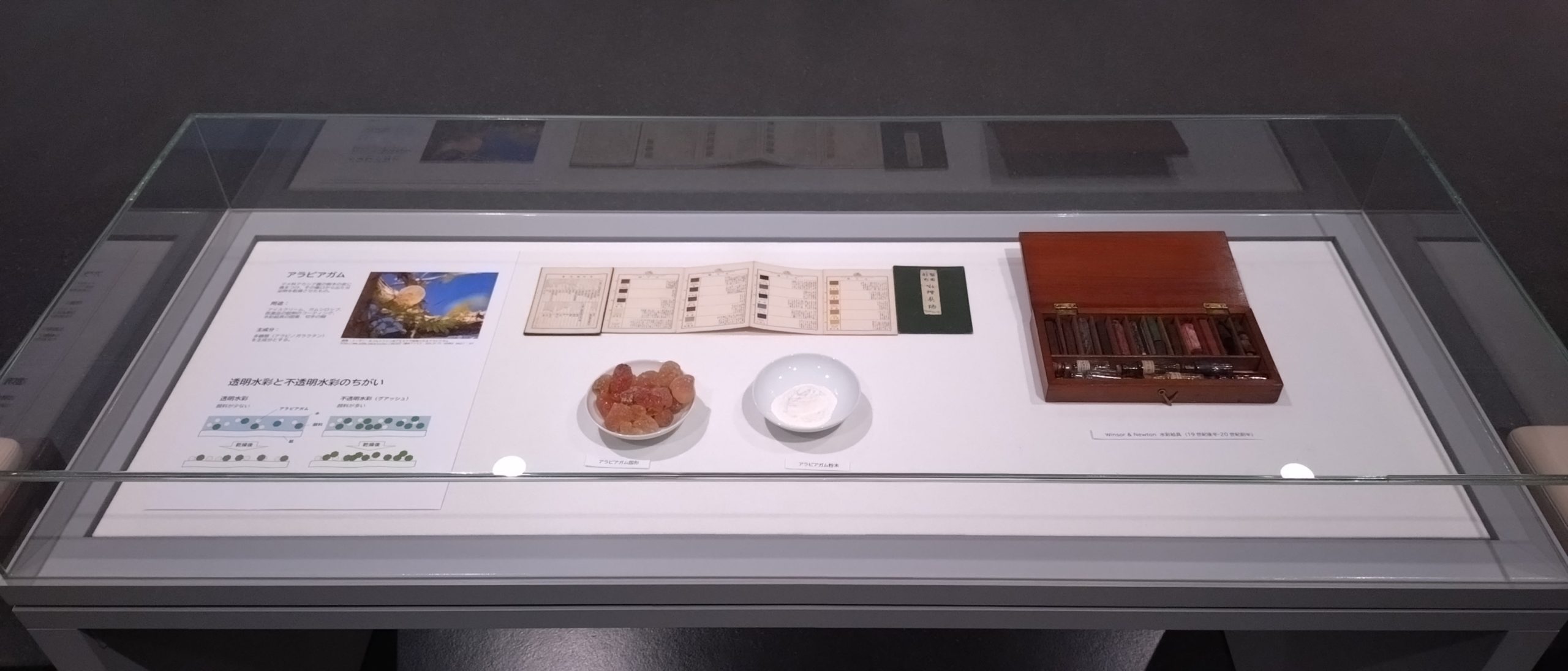

現在、近現代美術室Aにてコレクション展「水彩って何?」を開催中です!本展では小学校の図画工作などで、日本人に親しまれている水彩画について、材料や技法を中心に紹介しています。実は水彩絵具というのは、顔料(色の素)とアラビアガム(接着剤)を混ぜることで出来上がります。このブログでは、アラビアガムを少しだけ掘り下げてご紹介したいと思います。

そもそもアラビアガムを知らないという方にちょっとご説明を。

アラビアガムとは、マメ科アカシア属の樹木から出る樹液のことを指しています。主な特性として「粘性」と「乳化特性」の2種類が挙げられ、さらに口に入れても無害であるために、コーラなどの清涼飲料水やビールの泡維持、アイスクリームの粘度調整や、錠剤のコーティングや切手裏面の糊等…、挙げればキリがないくらいに私たちの生活に身近なものとなっています。これらの用途の一つとして水彩絵具が含まれているんですね。

それでは、このアラビアガム、どんな形なのか見てみましょう。

アラビアガム固形(樹液の形状のままです)

結構ごつい球形をしています。固いのですが、何となく甘い香りがします。

付着している草はアラビアガムの木の葉か、地面に落ちた時に付着した草のいずれかでしょう。採取場所の様相が想像できそうです。

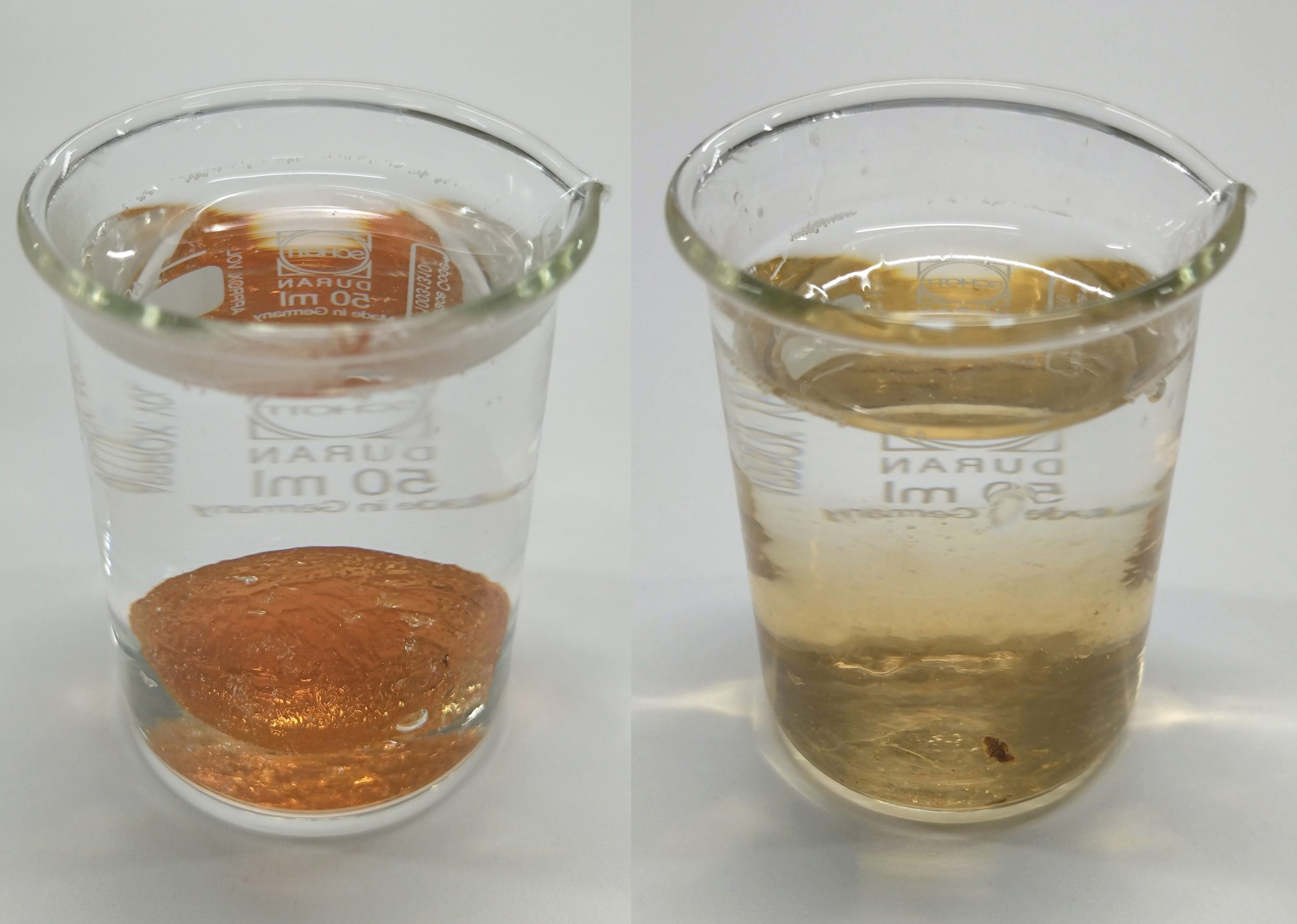

水溶性なので、実際にお湯に溶かしてみるとこんな感じになります。

左:熱湯を入れた直後 右:熱湯を入れてから約2日後

このとろみがある溶液と顔料を混ぜれば水彩絵具の出来上がりです。

さて、アラビアガムが、日本の水彩画教育のため導入されはじめたのは、1876(明治9)年頃といわれています。当時の工部美術学校(現東京藝術大学)がアントニオ・フォンタネージを教師として招聘するための「契約書」に「油絵・水絵」と記載していたことから「水絵=水彩画」として水彩画が新たな技法として受け入れられていったようです。また、画家の五姓田芳柳二世が明治10年頃の様相について、「水彩絵具が舶来品のために高価で買うことができず、代わりに日本画の顔料を買い求め、それを水に浸してやわらかくなったところへアラビアゴムと蜂蜜と胆汁を入れて練った」と説明しているそうです。(酒井忠康「近代日本の水彩画」『近代日本の水彩画』岩波書店、1996年、pp.145-183)

この回想をみると、はじめから「水彩画=アラビアガムが混ぜられているもの」であるということが分かります。なぜか蜂蜜や胆汁(たぶん牛)も混ぜてたようです…。蜂蜜は粘度調整のため、胆汁はぼかしやにじみに効果的でもある界面活性を目的として当時使われていたのかもしれません。

現在では、粘度調整剤や界面活性剤、展色材など、多くの画材が合成物に置き換えられている中、アラビアガムは今も変わらずに使われ続けています。理由は、その使い勝手の良さや入手のしやすさ等があるのかもしれません。そんなアラビアガムですが、世界全体の輸出量の実に7割はスーダン産が占めているとのこと。一方で、そのスーダンの若者の離農が現在大きな問題となっているそうです。(「アラビアガムの主産地スーダン、重労働嫌い離農止まらず 若者つなぎ止めが鍵」https://www.afpbb.com/articles/-/3451477)

アラビアガムだけの話ではありますが、少し調べるだけで様々な物語があることが分かりました。目立たないけれどとても身近なアラビアガム、調べてみるととても奥深い世界であることが分かります。

(学芸員 作品保存管理担当 渡抜由季)

2024年9月11日 09:09

福岡では9月に入ってもまだまだ残暑が厳しく、日中は気温が30度を超える日が続いています。それでも日が落ちる夕方頃になると風も涼しくなって、館外に出ると秋の虫の音が聴こえることも。そうして季節が移ろっていくのを実感すると共に、夏休み期間にこどもたちに向けて開催していた「夏休みこども美術館」の展示も9月1日で終了となりました。

この「夏休みこども美術館」は少しずつ形を変えながらも、1990年から続いている当館のなかでは老舗企画です。近年は一年ごとに古美術と近現代のコレクション展示室で場所をチェンジして行う“こどもギャラリー”(コレクション展)を中心に、関連行事としてワークショップや絵本を集めた“夏休みこどもとしょかん”などを開催しています。今年もこどもギャラリーの展示として、「道、その先には何がある?」を開催し、期間中には事前に参加を募って、来館してくれたこどもたちと一緒にワークショップとギャラリーツアーを行いました。このブログでは、その時の様子を少しご紹介したいと思います。

ワークショップ:「未来にむかって歩くなら?わたしの“くつ”をつくってみよう」

ワークショップを企画するにあたっては、展示テーマや作品とのつながりを大事にしながら内容を考えるのですが、アイデア出しの紆余曲折を経て、今年は「靴」を取り上げる事にしました。展示室の作品を鑑賞し、作品についてイメージや想像を膨らませた後に、館内のアートスタジオで紙や布、その他様々な素材を使って、各自が自分なりの創作に挑戦してみよう、という2時間ほどの企画です。ただし、制作する靴は、こどもたちがいま、普段に履きたい靴、ではなくて未来の世界を想像して、そこで履くならどんな靴を履いてみたいかをイメージして作るものです。7月と8月に1回ずつ、小中学生とその保護者の方にも制作に参加してもらい実施しました。

ギャラリーでは、絵に描かれた道、作品と出会ったこどもたちが、自分に引きつけて見るきっかけになる展開を、ということで道を歩く時に必要な物である靴の作品を選んで展示したので、まずはそれらをこどもたちとしっかりと観察しました。作品について、対話をしながら見ていると、何か気がついたり、興味が広がるきっかけがそれぞれの中で生まれます。展示作品には、絵画だけではなく実際の靴を使用した立体作品もあり、見ているうちに、段々自分も手を動かしてみたくなって、うずうずしてきている子はその雰囲気が伝わってきて、そうなるともう次は制作本番です。

制作に入ると、そこからは何をどう作りましょう、というルールはなく各自が考えて何でも自由にトライしてもらいます。素材を選んだり、小さな子は初めて使うカッターやグルーガンなど道具の使い方を聞いてやってみたりと取り組むうちに、いつしかスタジオは黙々と集中する空気も流れて、もう少し作りたい!という声もあるなか、あっという間に時間となりました。出来上がったものは「話す靴」や「履くと瞬間移動する靴」などそれぞれのアイデアがつまっていて、こどもも大人もいろいろな想像を巡らせ作ったものを、最後にお互いで紹介しあって終了となりました。

こどもを対象とした「ギャラリーツアー for キッズ!」

お盆を過ぎた会期の後半には一週間ほど、こどもたちと当館のガイドボランティアで展示を鑑賞する「ギャラリーツアーforキッズ!」を行いました。これは、ガイドのボランティアさんたちが開館日の毎日定時に行っている一般の方向けのギャラリーツアーを、こどもたち対象に開催するものです。ただ、少し興味を引き出す工夫をしたり、鑑賞者がこどもであるのに合わせて準備をして実施します。

対話をしながら作品鑑賞するのに、おとなでもはじめは戸惑う方も少なくないのですが、参加するこどもたちは学校で団体として来る時と違い、お互い初対面同士。緊張してしまうと言葉を発するのが難しくなってしまうこともあるので、初めて会ってすぐの大人や、知らない子と一緒にまわる中でも、リラックスして展示室で過ごし作品に向き合ってもらえるよう、担当するボランティアさんたちは事前に予行練習や打合せをしてこどもたちを迎えました。

ギャラリーツアーは同じ作品、同じガイドの問いかけであっても参加する人が変わるとどんな言葉が生まれ、どんな話が展開するかはその都度変わります。こどもたちも、回によって表情や動きなど反応は違いましたが、担当したボランティアさんたちは一緒にまわったこどもたちの様子を細かく観察して、最後の振り返りでは「実は自分も緊張もしたけど、思いがけないこどもたちの言葉を聞いたり、楽しそうな表情をした一瞬を見ると、こちらも充実感がありました」との感想を寄せてくれました。

今年の夏休みこども美術館は6月13日から2か月半ほどの開催期間でしたが、その間に展示室を訪れたこどもたちは、昨年に比べて大幅増となりました。もちろん、来館したこどもたち全員が夏休みこども美術館のために来た、ということではないでしょうが、福岡市美術館に訪れる方が増え、館全体に活気が戻ってきているのかなと思います。

最後に、こどもギャラリーの展示では今年の「道」というテーマから生まれる展開や広がりを、実際の収蔵作品にどう結びつけるかということ、そしてこどもたちにどんなことを伝えたいかということを考えて、展示室を次の3つの章に分けて構成しました。

「ちかくの道、とおくの道」(様々な道が登場する作品を集めた章。)

「いっぽ、にほ、さんぽ 歩いてみる」(道を歩くということから連想し、靴をテーマにした作品を紹介する章。)

「道、その先には何がある?」(道そのものをクローズアップし、象徴的に扱った作品で構成した章。)

会場に並んだ作品からそうした構成やテーマを全部くみ取って見てほしい、ということではないので、見たこどもたちの中にどんな印象や思い出が残るかは(あるいは、残らないかも?)わかりません。ただ、展示を準備するなかで作品を見ていて思ったのは、いずれの作品でもそこに描かれた道はどこからつながって、どこに向かって伸びるのか、「その先」は描かれていないということです。この夏の展示に来たこどもたちが、それぞれの先へ向かうなかで、いつかまた福岡市美術館で見た作品と出会うことがあったら、その時はどんな風に作品を見て何を思うのか、そんなことを想像する余韻も生まれた展覧会となりました。

(教育普及係長 髙田瑠美)