2024年5月9日 09:05

タイトルを見て、何のことだろう?と思った方も多いと思います。これは、本年の国際博物館の日のテーマです。ICOM(国際博物館会議)によって5月18日は国際博物館の日と定められており、毎年異なるテーマが設定され、世界中のミュージアムでこの日にちなんださまざまな記念行事が実施されています。ちなみに2023年のテーマは博物館と持続可能性・ウェルビーイング(Museums, Sustainability and Well-being)でした。昨年のブログはこちら

毎年、国際博物館の日を記念し、福岡市では「福岡ミュージアムウィーク」を開催しています。本年は5月18日(土)~26日(日)に市内の18館を会場にさまざまなイベントが行われます。

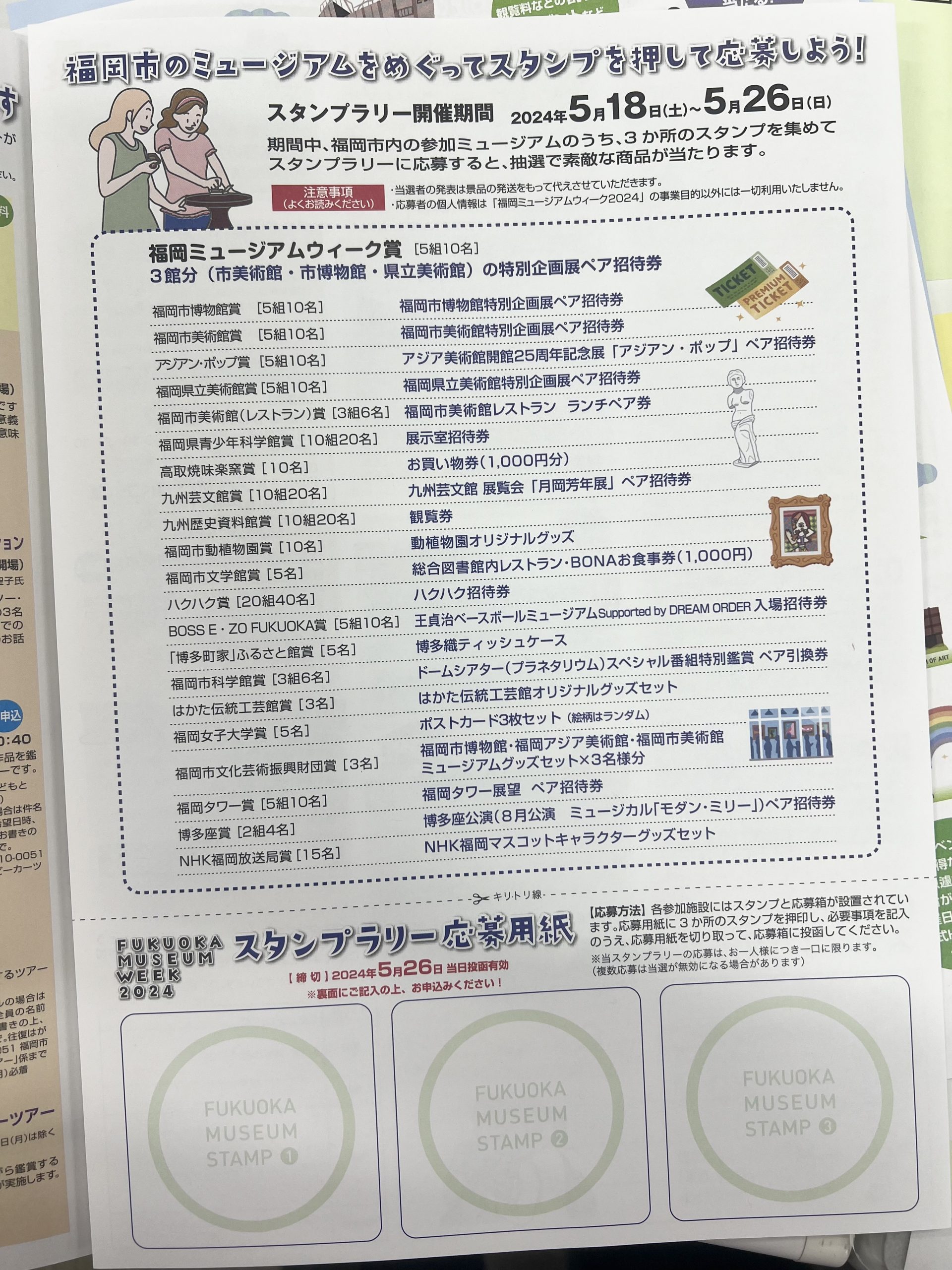

ミュージアムウィークのチラシ

当館でも、講演会、ベビーカーツアー、建築ツアー、ボランティアによるギャラリーツアーなどのプログラムを予定していますが、今回は市内18館で行われる「福岡ミュージアムウィーク」ならではの魅力を2つご紹介しようと思います。

まず1つは、コレクション展/常設展の入場無料です(ただし半額・割引の館もありますので詳細はHP・チラシ等でご確認ください)。「コレクション展て何?」「常設展はいつも同じでしょ?」と思うかもしれませんが、当館の場合は2、3か月に1度展示替えをして、展示内容を変えながら、多くの作品をご紹介しています。そして、このコレクション展こそ、美術館職員である学芸員の腕の見せ所。美術館に勤めていると「福岡市美術館の魅力は何ですか?」と聞かれることがよくありますが、その時、私は(きっと他の職員も)自信をもって「古美術から近現代美術まで幅広く所蔵しているコレクションです!」と話しています。当館の学芸課は古美術係、近現代美術、教育普及係という3係に分かれていますが、それぞれ専門分野を活かしてコレクション展示を行っています。

古美術のコレクション展示より「東光院のみほとけ」

近現代美術のコレクション展示

他の館に目を移すと、福岡市博物館ではあの「金印」が常設展で見られますし、福岡アジア美術館では開館25周年記念の「アジアン・ポップ」展も面白そうだし、福岡県立美術館や九州産業大学美術館もコレクション展無料なら行ってみようかな、なんて独り言になっていますが、ぜひ各館のコレクションを楽しんでいただきたいと思います。福岡市にこれだけたくさんの文化施設があることも、改めてすごいことだと実感します。

そして2つ目はスタンプラリーです。福岡ミュージアムウィークといえばスタンプラリー!とは言いすぎかもしれませんが、18館のうち3館のスタンプを集めて応募すると、抽選で素敵なプレゼントが当たるというものです。私が注目するのが、各館のスタンプ。実は、それぞれの館で準備している全くのオリジナルです。私も昨年こどもを連れて、スタンプラリーに参加したのですが「この館はこんなスタンプなのか!」と意外な発見と楽しみを見つけて、いつか全種コンプリートしたいと思ったのでした。

チラシにスタンプラリーの台紙がついています。

昨年、スタンプへの想いを熱くした私は、当館のスタンプを今年から新しいデザインにしました。これまで福岡市美術館はロゴマークのスタンプを使っていたのですが、今年からある作品をモチーフにしたスタンプになります!どうぞお楽しみに。ぜひ、スタンプを集めに、そしてコレクション展を楽しみに、5月18日~26日は福岡市内のミュージアムへ足を運んでいただけると嬉しいです。

(学芸員 教育普及係 﨑田明香)

2024年4月24日 09:04

福岡アジア美術館から4月1日に異動して、当館近現代美術係に着任いたしました。実は、福岡市美術館は美術館人として歩みだした最初の勤務地。変わったところもあれば、変わらないところもあり、新たな気持ちと懐かしさの両方を抱いて仕事をしています。

さて、3月28日(木)に開会した「第2回福岡アートアワードの受賞記念展」にあわせて、当日朝に授賞式をおこないました。受賞者3人のスピーチは、作家として真摯に社会と自分自身に向き合う姿勢、制作を支えた方への感謝、受賞の喜びに満ちていました。

今回のブログでは、感動的だった受賞者のスピーチを皆様にお届けします。

***

授賞式での記念撮影(左から、ソー・ソウエン氏、高島市長、イ・ヒョンジョン氏、山本聖子氏)

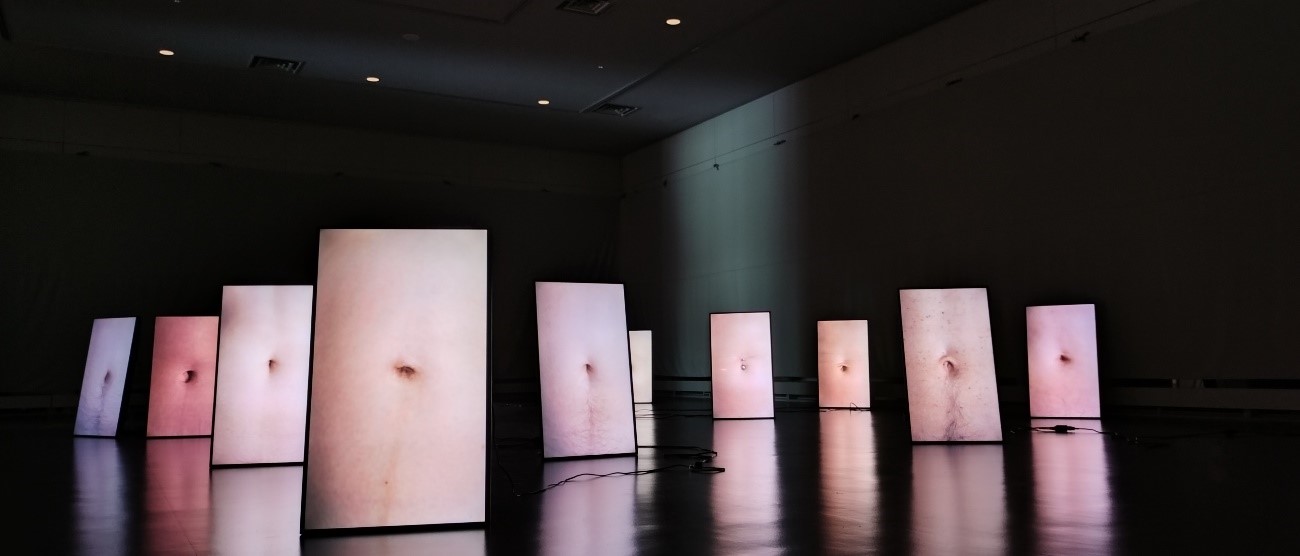

ソー・ソウエン氏【市長賞】

《お臍と呼吸》2022年 映像(3分)

本日はお集まりくださり、ありがとうございます。また、このような賞をいただき、とても光栄に思います。

あらためまして、今回の作品に参加し出演していただいた皆様、そして制作期間、下支えしていただいたアジア美術館の皆様、審査員の皆様、福岡市美術館の皆様、この場を借りてお礼申し上げます。

わたしにとって作品を見ることは、他人の痛み、喜び、不条理に敏感であり続けるためです。わたしにとって制作は、傷ついたり、傷つけたりしても、それでもなお世界の優しい関係を築きつづけるための営みです。

今回の作品は、ひとの出生と深く関わりのあるお臍と呼吸についての作品です。

お臍は、最後まで母親と繋がっていた場所であり、臍帯が断ち切られることで成立します。そして、その傷跡が身体の中心にずっと残り続けるということに興味をもっています。また、臍帯の断絶とともに始まる呼吸は、わたしたちが生きていくうえで、常に世界に開き続けていかねばならないということを象徴していると思います。イタリアの哲学者、エマヌエーレ・コッチャは、呼吸に関して、呼吸は共食いの原初の形態である、というふうに述べました。

現在、世界中で残虐なことがたくさん起こっています。そのことに、わたしたちはどのように感じていけばいいでしょうか。そのことを、わたしたちはどのように受け止めればいいでしょうか。この問いを最後に、わたしの言葉を締めくくらせていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。

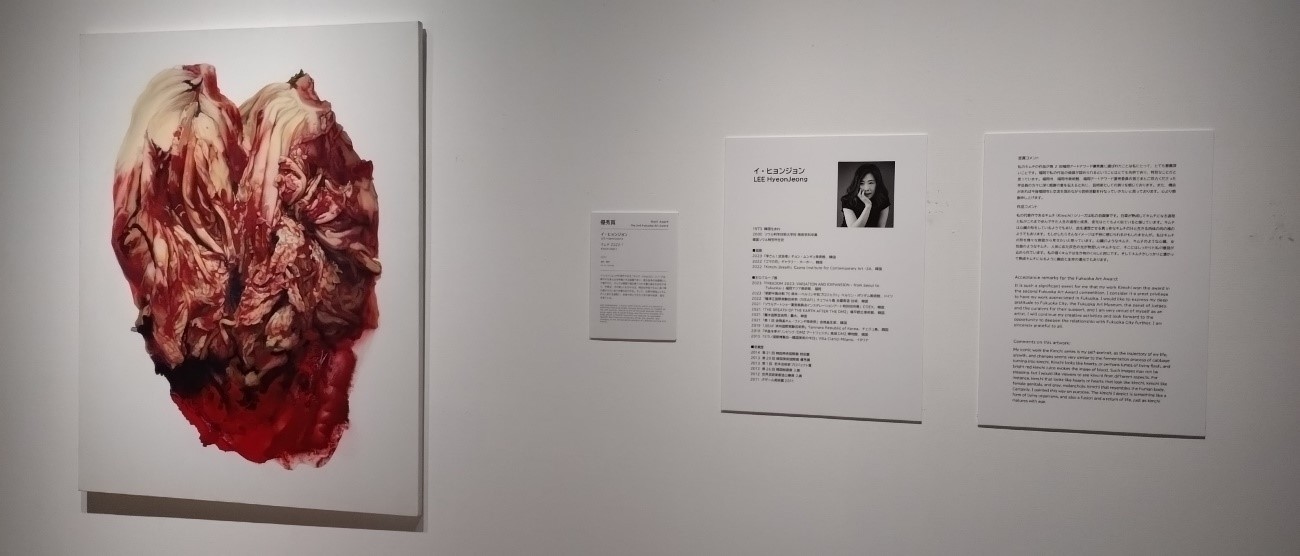

イ・ヒョンジョン氏【優秀賞】

《キムチ2022-1》 2022年 油彩・画布

皆様、こんにちは。韓国から来ましたイ・ヒョンジョンと申します。この度は、ありがとうございます。

わたしは、韓国の視覚芸術家です。わたしのキムチの作品が、「第2回福岡アートアワード」の優秀賞に選ばれたことは、とても意味のあることで、光栄に思っております。そして、とても特別なことだと感じています。この福岡で、わたしの作品の価値が認められるということは、とても光栄で嬉しいことだと思っています。

福岡市、そして福岡市美術館、アートアワードの選考委員の皆様に感謝するとともに、芸術家としてすごく自負心を感じているところであります。そして、機会があれば、福岡市と交流をしながら、継続してアーティスト活動を続けていきたいと思っております。

そして最後に、わたしのキムチの絵というものが、日本で認められたことをとても嬉しく思っていることを、もう一度申し上げたいと思います。ありがとうございます。

山本聖子氏【優秀賞】

《白色の嘘、滲む赤》2023年 映像(3面同期、20分33秒)

本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。

この度の受賞作品は、リサーチ段階から制作に至るまで、ほんとうに多くの皆様に力をお借りして実現することができました。この場をお借りして、あらためてお礼を申し上げたいと思います。

わたしは、大阪の千里ニュータウンの団地で育ちました。そこは便利で安全な環境ではありましたが、一方では、何かを自分で体験したり思考する機会は減り、自分が無機質になったように感じました。これが自分の創作の原点となっています。

歴史をたどると、発展や成長など、一見明るくポジティブなメッセージの裏側には、多くの搾取や犠牲があります。そういったことは、過去のわたしのように、無機質な人間にはなかなか届きません。理不尽な思いをした人たちの悲しみは、自分には関係がないと通り過ぎ、さらなる搾取構造に加担します。わたしは、過去の自分を含めて、そういった人々に問いかけたいと思っています。

芸術は、人間にとって自己内省のメディアであり、だからこそ生きるために必要なものだと思っています。今後も制作に励みたいと思います。ありがとうございました。

***

福岡で活動するおおくのアーティストの励みになれるよう、今年も「第3回福岡アートアワード」を開催する予定です。公募等の情報は、詳細が決まり次第お知らせいたしますので、多くの方にご応募いただければ幸いに存じます。

(近現代美術係 係長 ラワンチャイクン寿子)

2024年4月10日 09:04

今回の展覧会には、福岡市美術館の展覧会では初めてご一緒させていただく方々がおられます。前回ご紹介した、展覧会のキービジュアルと図録のデザインを担当してくださっているチロン&チビン・トリュー兄弟のお二人もそうですし、今回ご紹介する、空間・プロダクトデザイナーで「ケース・リアル(CASE-REAL)」を主宰されている二俣公一(ふたつまたこういち)さんもそうです。今回はまたとないチャンスなので、インタビューをさせていただきました。

二俣公一さん

実は二俣さんが作られた空間には、それと知らず何度も出入りしていました。福岡には、このお店があってよかった、と思える心の拠り所のような和菓子店があります。本店は福岡アジア美術館の、道路を挟んでお向かいにあり、いつも賑わっています。重厚だけど圧を与えず、清々しくて居心地がよい、そんなお店の佇まいを作り出しておられたのが、二俣さんでした。最近、警固神社の境内地に降臨したコーヒー店も二俣さんのデザインです。

受賞歴もあまたあり、今、話題のインテリアや建築 を多く手がけられている二俣さん。その腕を見込んでKYNEさんが会場デザインをオファーされたのかと思いきや、実は、KYNEさんと二俣さんは、共通の知人を通じて出会い、かれこれ10年近く前からのお知り合いだったとか。一見、接点のなさそうなお二人の長いお付き合いに驚きました。

「KYNEくんは、出会った頃から変わらないですね。策を弄したりしないで、やりたいことだけをずっとやっている。一見対極のような要素も、彼のなかで自然とクロスしていますね。」

「僕は建築家のお手伝いをしながら、大学を出てすぐに自分の活動を始めたので、小さな仕事の積み重ねからのスタートでした。 大きな事務所で鍛錬を積んでいきなり華やかにデビュー、という歩みではないので、KYNEくんのように東京での活動がありつつ、あくまで福岡にいる、というスタンスはとても理解できるというか、共感できます。」

「(仕事に対しては)プロジェクトとしての責任は自分がとらないといけないけれど、独りよがりになるのは、いやです。目的を成就していくことが重要なので、そのために空気を読みます。」

今回の仕事はKYNEさんから、空間に対して具体的な細かいリクエストがあった訳ではなかったので、特に言外の思いを読み取ろうとしたとのことでした。

美術館での大型展のデザインという今回のプロジェクトに、どのような視点で取り組まれているのかという問いには、こんな風に答えられました。

「既存の空間をねじまげたくない、と思っています。美術館の展示室として一見普通に見え、福岡市美術館のイメージもありつつ、よくよく見てみると、なにか良い違和感や発見がある、という空間を目指しています。」

古民家の再生を手がけることも最近は多いという二俣さんは、あらゆる想定をしておいた上で、例えば、一本の柱を残すか残さないかの判断を、現場で変えることがあるといいます。

「きちんと想定しておけば、不測の事態にも対応できるので。机上で決めたことを変えないという考えもあるだろうけど、僕は現場で起きる出来事に柔軟に対応したいと思っています。そうでないと面白くないじゃないですか。だから自分の想定を超えた要素は、有難いなとも思います。」

細かいディテールまでしっかり煮詰めておけば、偶然の出来事を活かすことができる。その言葉のとおり、インタビューの途中で興味深い事が起こりました。会場造作作業の状況を見に行かれる二俣さんについて行ったのですが、施工途中のある部分を見られて、「これ相当にいいんだけど。」と、ポツリ。その未完のパーツを会場造りに取り込めないかと、真剣に検討されはじめたのです。

インタビューを再開した時に、その新しいアイディアについて「KYNEくんが感じてきたストリートの空気感を、つくり物でない形で表現できるかもしれない」と、楽しみにしておられました。なおかつ、それがさまざまな検討のなかで採用されなくとも、会場がよくなるためなら構わない、とも。さあ、この偶然の出会いは、会場で生き残るのか、それともよりよい形へと変化していくのか。本展覧会は4月20日に開幕です。KYNEさんの作品だけでなく、作品と空間の響き合いも、楽しんでいただければ幸いです。

(館長 岩永悦子)