2024年1月1日 09:01

あけましておめでとうございます。総館長の中山です。本年も福岡市美術館をよろしくお願い申しあげます。

今年は辰年ですね。辰、つまり龍は、十二支のなかで唯一実在しない(多分)動物。少なくとも動物園にいないのは確実です。動物の専門家集団がいらっしゃる大牟田市動物園さんも、「今年は辰年! なので動物園で竜と仲良くなるイベントを開催!」とか無理みたいで、当館にライブ配信のコラボのお誘いがきました。

どういうことかというと、「1/14 ライブ配信!教えて!美術館の人! -辰って一体どんな動物?- – 大牟田市動物園 -Omuta city zoo- 」というもの。教育普及担当の﨑田学芸員と一緒に、わたしもゲスト出演することになりました。60分から90分くらいでしょうか。どなたでも聴講できますのでもしよかったら覗いてみてください。

さてさて、では龍っていったいどんな動物なのか、ここで教えろって? いや、見たことないし…。知らんし…。専門家でもないし…。なんて逃げていてはライブ配信もできません。とりあえず辰、竜、龍、ドラゴンなどというキーワードで、当館の所蔵品データベースを検索してみました。ということで今回はほんの少しだけ、ライブ配信の予告編、みたいなやつです。

近現代美術と古美術、両方の所蔵品データベースを検索した結果は、人名や地名に文字として引っかかっただけのヒット(実はアウト)もけっこうありましたが、特に古美術作品には、龍を描いていたり、かたどったりしているきちんとしたヒット作品が50点近くありました。だったら同じ十二支のネズミは? ウシは? …やってみたけど少ない。ウマとかイヌなんかは少しはある。それでも竜に比べると少ないのです。二番目に多いのはなんだかわかりますか。動物園以外ではめったに見られない、獰猛なやつです。去年38年ぶりに日本一になった阪神…。そうなんです。龍とペアで描かれたりすることも多い。襖絵なんかで竹林からヌッと姿を現わしたりしているのが、現在「狩野派絵画の名品展」で展示中です。わたしの相当ふざけた解説文もあります。

龍にまつわる作品の点数を稼いだのは陶磁器や漆器(螺鈿とか)などの工芸品。中国で作られたものや、日本製でもちょっと中国っぽいデザインだとけっこう龍がいるんです。これは多分、当館だけの話ではないはず。全国的に見ても、世界的に見ても、龍やドラゴンは美術と仲が良いと思うのです。ゲームとも仲がよいけど。いやいや馬も多いはず? 馬の博物館というのもあるし? 確かに。馬に乗っている人物も数えれば多いかもしれませんが、馬自体がテーマの中心になっている美術作品はそう多くはありません。これがネズミやイノシシやニワトリとなると、十二支の動物として描かれる以外では、なかなか目にすることはないのです。まあ、江戸時代の伊藤若冲みたいにニワトリの絵をたくさん描いた人もいましたけど。

重要文化財「十二神将立像 波夷羅大将・辰神」頭部(左・平安時代、右・南北朝時代。東光院仏教美術資料)

そのものズバリの「辰」でヒットしたのは重要文化財の「十二神将立像 波夷羅大将・辰神」二躯でした。にく? 美術館や博物館で仏像を数えるときは、尊と体とかではなく躯(く)という単位なんですよ。日本語ってむずかしいですね。当館所蔵の十二神将は平安時代の作と南北朝時代の作の二組あり、それぞれ十二躯、つまり十二支が全部揃ってます。そうなんです。十二神将は十二支でひと揃い。写真でわかるように、両方の「波夷羅(はいら)大将」の頭には、龍の頭部がちょこんと乗っています。ネズミやイノシシやニワトリだって頭にちょこんと乗っています。十二支それぞれの神将がいるのは、みんなで十二年ひとまわり、だからではありません。十二支は、年ではなく月や時刻や方角をそれぞれがガードするためなんです。受けもつ時間や方角が決まっているガードマン。それが十二神将。なにをガードしているのかって?

東光院仏教美術室の展示風景(現在の展示ではありません)

中央の薬師如来をぐるりと囲んでお守りしているだけの単純な話ではありません。薬師如来を信仰する人々、薬師如来に関する代表的な経典である『薬師瑠璃光如来本願功徳経』の教えも守護しているのです。では龍を頭に乗せた「波夷羅大将」が受け持っている時間は何時? 方角はどっち? それはライブ配信でお話ししましょう。まあ、ググったらすぐ出てきますけどね。

結論としては、龍は美術と仲がよかったってこと。なぜだと思われますか。多分ですけど、実在していない、空想の生き物だからかもしれないなと。空想の羽を広げられるでしょ。身近な動物じゃないので神聖な存在にもなれるし、恐ろしい存在にもなれる。かるがると人知を超えられるわけです。そういうところで絵心をくすぐられるのかもしれません。姿としてかっこいいしね。よーし一発最高の龍を描いてやるぞってね。

本番の配信では、龍の動物的特徴や王様専用の竜の話、ドラゴンボール、西洋のドラゴンには羽があるけど東洋の竜には羽がない話などなど、辰年の年頭にぴったりな話題でもりあがりたいと思います。ではでは。

2023年12月28日 17:12

2023年、どんな一年でしたか?

いろいろあったよ、とか、穏やかだったね、とか、みなさん感慨をお持ちのことと思います。

美術館にとっては、新しい「仲間」を迎えることが、やはり大きなトピックです。新収蔵作品がコレクション展のレギュラー陣に一石を投じ、新たな世界が開けた、と感じることができた一年でした。

写真手前にアンゼルム・キーファー〈メランコリア〉 写真奥(壁面中央)に鎌田友介 《Japanese houses (Taiwan/Brazil/Korea/U.S./Japan)》

上は、今年の6月から9月初めまでの展示風景ですが、第2次世界大戦の亡霊を思わせる、アンゼルム・キーファーの鉛製の戦闘機〈メランコリア〉が、焼夷弾投下をイメージさせる部分を含む、鎌田友介の《Japanese houses (Taiwan/Brazil/Korea/U.S./Japan)》と向かい合っています。この画像の角度から相対峙する両作品を見るたびに、胸に迫る思いと緊張感を感じていました。

9月16日には、塩田千春が福岡市美術館のために制作した《記憶をたどる船》が公開されました。

塩田さんは、制作前に福岡に来られ、展示予定の場所をご覧になりました。その場に立ち、歩き、その空間を全身で受け止め、体に記憶させているお姿が印象的でした。実際、その時に描かれたスケッチが、この作品に結実したのですが、後に、「その場所に来てしまえば、どんな作品にすべきか分かる」とおっしゃったのを聞いて、なるほど、その場所に<降りてくる>のだな、とちょっと鳥肌が立つ思いでした。

塩田千春《記憶をたどる船》 ©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

塩田さんは福岡の過去・現在・未来について、わたしたちと対話し、福岡市博物館などでリサーチもされて、この作品を制作されました。順路通りに近づいていくと、時間のなかで織りなされた歴史の展開を示す、網目状の帯が目に入ります。そして、さらに進むとその「歴史」の背後に、市井の人々のささやかな営み(家族写真や街並み)や歴史上の事件(福岡大空襲など)を記録する写真や絵図などを乗せた船が置かれています。市井の人々の生活を記録する一枚一枚の写真をじっくりみると、大きな歴史のなかの小さな営みを慈しむ、塩田さんの思いに触れる気がします。

田中千智《生きている壁画》の前で、構想を練る田中千智さん(手前)

さて、現在展示している田中千智《生きている壁画》ともお別れです。といっても、壁画自体がなくなるのではなくて、1月から田中さんが新たに手を入れられて、いわば「第2章」に入るのです。田中さんは1月5日から制作に入り、第2段階の完成直前となる1月21日(日)には、作品について語るトークイベントをおこないます。

お楽しみに!

改めまして、ことしもお世話になりました。

来年また、お会いできる日を楽しみにしております。

(館長 岩永悦子)

《生きている壁画》第2段階の制作

期 間:2024年1月5日(金)~27日(土)(予定)

場 所:福岡市美術館 2階 近現代美術室大壁面

※休館日、日曜日は、制作はお休みです。

※制作の様子を館内で見学する場合は、コレクション展観覧券が必要です。

観覧料:一般200円、高大生150円、中学生以下無料

※1月23日(火)は近現代美術室休室のため館内での見学はできません。

※期間中、休憩等で作家不在の場合もございます。

《生きている壁画》第2段階・完成直前トーク

日 時:2024年1月21日(日)14:00~15:30(開場13:30~)

会 場:福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

定 員:180名(当日先着順/入場無料)

登壇者:[話し手] 田中千智(画家)

[聞き手]山木裕子(福岡市美術館近現代美術係長)

2023年12月20日 09:12

ショップの前をふらふら歩いていたら、ブログの執筆依頼を受けました。大変ありがたいお話ですが、いつものように、ご紹介できる新商品や新しいLINEスタンプもありません。どうしよう…と考えた結果、今回は「こぶうしくん張り子の作り方」をご紹介します。

※ネットでふんわり調べた知識で作成しているので、もっと手軽にできる作り方が有る筈です。

・準備するもの

和紙、新聞紙、カッター、糊、紙粘土、ニス、絵具、筆、ラップ

・作り方

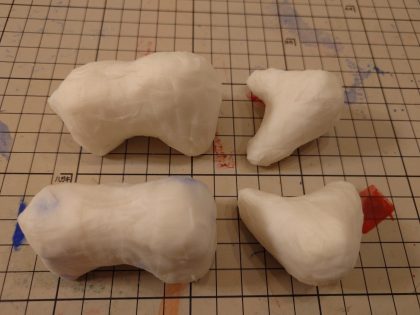

①紙粘土で型を作成します。数日乾燥させたらニスを塗りましょう。いつか『こぶうしくん職人』に転職しようかなこぶ。

②ニスを満遍なく塗ったらラップで包んで乾燥させます。ラップで包んでおくと和紙を剥がす際にスムーズに剥がせます。初めて作ったときは、ラップを使わずに作ってしまったので、型がなかなか剝がれなくてボロボロになりました。型を作り直したこぶ…。

③型が乾いたら水で濡らした新聞紙で包みます。なるべくキレイに良い感じに包むこぶ

④包んだ新聞紙の上から、水で溶いた糊を使って和紙を貼り付けていきます。和紙の層を3~4層ぐらいが丁度良い気がします。薄いと脆くなり、厚すぎると切り込みを入れるときに大変ですこぶ。

⑤和紙を貼ったら、数日乾燥させますこぶ。

⑥和紙が乾燥したらカッターで切り込みを入れて型から外します。ケガをしないように気をつけて下さい。多少、形が崩れていても、あとからわりと修正が出来ますこぶ。

⑦型から外すときに崩れた形を整えつつ、切り込みを入れた箇所を和紙で張り合わせて、顔と体のパーツを木工用ボンドでくっつけて乾燥させたら、水で溶いた紙粘土を表面に薄く塗っていきます。和紙の凹凸を埋めて滑らかにする感じで塗って下さいこぶ。

⑧紙粘土が乾いたら絵具で色を塗ります。目の位置は薄く鉛筆で下書きをすると可愛く描けます。おでこの▼を忘れないでこぶ。

⑨完成!!

こぶうし総館長と記念撮影しましたこぶ。

こぶうしくん張り子と、こぶうしくんミニフィギュア?をたくさん作ったので、福袋のおまけに付けようと思います。どちらかが必ず入っているますこぶ。

福袋は福岡市美術館1階のミュージアムショップにて12月20日(水)より発売します