2023年8月16日 14:08

お盆も過ぎ、子どもたちの夏休みも残りあとわずかといったところでしょうか。

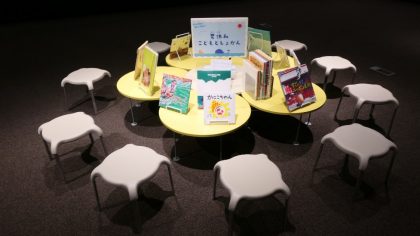

美術館では、古美術企画展示室で行われている夏休みこども美術館にあわせて、同じ展示室の一角に夏休みこどもとしょかんのコーナーを設け、展示作品や展示のテーマに関連する児童書や絵本を特集しています。(9/10(日)まで)

今年の夏休みこども美術館は「うつくsea!すばらsea!」ということで、海に関連する古美術作品が展示されており、まさに夏にぴったりの面白い展示だなぁと思うのですが、それに合わせて事前に選書をするのは中々一筋縄ではいかないところ。今年も楽しくも悩ましい作業を経て図書を特集しました。

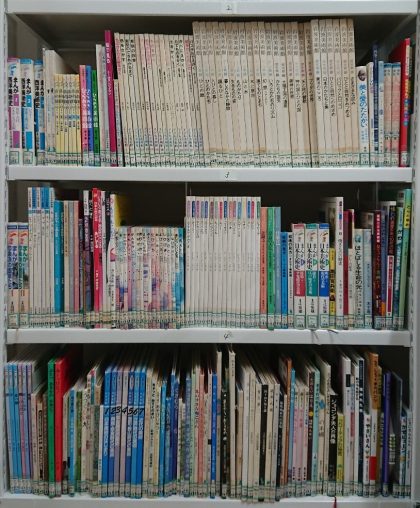

夏休みこどもとしょかんで特集する図書は基本的には蔵書の中から選書をしますが、福岡市美術館の図書室は図書と図録、それ以外の美術雑誌等を合わせると約8万冊の資料を所蔵しているものの、その中に含まれる児童書・絵本類は300冊ほど。

さらに、美術関連の児童書・絵本類は近現代美術をテーマにしたものの方がよく見かける上に、古美術関連のものは気軽に楽しめるようなものよりも教科書のサブテキストである資料集(写真+わかりやすい説明文も豊富)のような図書が多い印象です。

当館所蔵の児童書・絵本類の一部

所蔵本の内容を一冊一冊確認しつつ、展示が始まる2か月位前になると図書館や複数の書店にも時々通って他に良い本がないかをチェックし始めました。

海の本ならある程度たくさんあるだろうとは思っていたものの、単純に海をテーマにしたものであれば想像以上にありすぎて迷う展開に。でも「美術×海」のような本が都合よく見つかるわけでは無いので、少しでも鑑賞のヒントになるような、面白い本は無いかと次々と読んでいるうちに、どれもちょっと違うような気もしてきて迷子になりそうにも。

絵本を読みながら私にとって海といえば?と考えていたのですが、一番遊びに出かけそうな子どもの頃に海なし県(内陸県)で育ったせいか、ほぼ海水浴には行っていないことに気が付き、その後一転して中高校生時代を過ごした四国は海に囲まれた土地だったため、遠出するのには交通手段が制限されてしまってどこへ行くのにもとても行きづらくした大きな境界線のようなものだったなぁなんてことを思っていました。

海と一言で言っても人それぞれ自分の思い出の中に色々な海があるように、本の中にどのような形で海が登場するのかも様々。

この企画によりぴったりな本は中々難しかったのですが、これかなというものをざっくりと多めに選んで教育普及係の職員たちとも相談しながら内容、対象年齢のバランスを見て選書をし、またいくつかの本を提案してもらって海に関連する絵本やそれ以外にも展示作品に関連するものでは“こんなのが参考になるかも”、“ちょっと違うかもしれないけれど、こんなのはどうでしょう?”、“これなら小さいお子さんでも楽しんでもらえるかも”と思いながら最終的には20冊の図書を特集しました。

展示室の中に図書を特集するのは夏休みこどもとしょかんの期間だけですので、展示を見る前に、見てから、見ながら対比するなどなど、思い思いに図書の世界も楽しんで頂けたらうれしいです!

(司書 中務美紀)

2023年8月11日 09:08

本当に毎日暑いですね。出かけるのも勇気がいるほどですが、この夏もご来館いただいて、本当にありがとうございます。しかもこのブログを書いている間、台風が福岡ににじり寄ってきています。これ以上の被害がどこにも出ませんように、と祈るような気持ちです。

さて、館内にはお客さまの声を寄せていただくためのアンケート用紙を設置しています。7月度のアンケートでは、同月1日に始まった「WHO AM I 香取慎吾個展」に来られた方からのコメントがたくさん寄せられました。その中には館内整理にあたっていたスタッフへのねぎらいのコメントも!こんなこと、なかなかないです。本当にありがとうございます。

香取さんご自身が、福岡市美術館での展示を喜んでくださっているとも聞きました。そんな香取さんや香取さんの展示を見に来られる皆さんに、ぜひ、福岡市美術館を思い切り楽しんでいただきたく、当館のコレクションをご案内したいと思います。なんと言っても、香取さんの展覧会を出たら、目と鼻の先に入口がある、近現代美術のコレクション・ハイライトから、ぜひ!

小さな絵がかかっているスペースが、コレクション・ハイライトへの入口です。

さて、ちょっと意味深な感じのブログのタイトルは、香取さんの作品が「心の内に抱えているものをあらわにした」という印象を与えることからつけてみました。絵を描くきっかけに、外にあるものを写し取りたくなる、ということがあるかと思いますが、逆に、内にある思いや感情に形を与えるということもあります。香取さんの作品は後者のイメージが強かったので、コレクションからも、「心の内を語る」「隠されたものがあらわになる」という作品をピックアップしてご紹介したいと思います。

ジャン・デュビュッフェ《もがく》

コレクション・ハイライト①入口にあたるA室では、ジャン・デュビュッフェの《もがく》がみなさんをお迎えします。人の形の内側にさまざまな色が渦巻いています。目を見開き、立ちすくむ人物。爆発寸前のマグマのような感情が、この人を支配しているのでしょうか。

(左)ジャン=ミッシェル・バスキア《無題》

次には、ジャン=ミッシェル・バスキアの《無題》を。黄色と黒のコントラストの強い画面。絵の中心に描かれているのは、大きく手を広げた人体解剖図です。バスキアはアフリカ系アメリカ人ですが、内臓や血管など体の中身はみな同じなのに、たった一枚の皮膚が人と人とを隔ててしまうことへの、激しい思いが伝わってくるようです。

草間彌生《夏(1)》《夏(2)》

草間彌生の《夏(1)》《夏(2)》は、異界から来た生物のよう。あるいは、植物が突然変異した姿のようでもあります。外に向かって何かが噴き出し、あふれそうな形です。考えれば、植物に蕾ができ花が咲くことも「隠れていたものがあらわになる」ことかもしれませんね。

さて、ロビーを横切って、コレクション・ハイライト②のC室へ。

(左)ザオ・ウーキー《僕らはまだ二人だ―10.3.74》

ザオ・ウーキーの大作のタイトルは《僕らはまだ二人だ―10.3.74》。「僕ら」とは、作家と亡くなった妻のことです。うねるような筆づかいで表される色と形は、大きく、強く、複雑です。言葉にならない、作家の思いを感じさせます。

(左)手塚愛子《経糸を引き抜く―五色》

薔薇の柄のゴージャスな織物から五色の糸がぶら下がっています。実は、この糸は作者の手塚愛子自身が、織物の中から引き抜いたものだそう。重厚感のある織物が、派手な原色の糸で織りあげられていたなんて。目に見えるものは、限られている。そんなことを思わせます。

香取さんにも、ファンの皆さんにも見ていただきたいコレクション、いかがでしたでしょうか。もちろん、このほかにもたくさんの作品が展示されています。楽しんでいただけることを祈りつつ。

(館長 岩永悦子)

2023年8月2日 09:08

当館1階古美術展示室にある《十二神将立像》(重要文化財)をご覧になったことはありますか?仏像それぞれに勇ましい表情、躍動感あるポーズをしていますが、頭上をよく見ると十二支の動物がひょっこり顔を覗かせています。そのギャップが何とも言えず可愛らしいのです。展示室では、中央の薬師如来像をぐるりと取り巻く形で展示されています。

東光院仏教展示室 展示風景

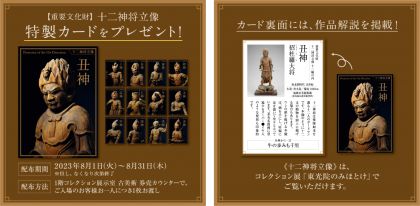

今回、広報の一環として十二神将立像の特製カードを作成。8月1日~31日までプレゼントキャンペーンを実施しています。このブログでは、特製カード制作の様子をご紹介してみたいと思います。

じゃ~ん!《十二神将立像》が12種類のカードとなって登場!

当館では、1年ごとにコレクション作品の中から1点選び、積極的にPRしています。ちなみに昨年度は、ミロ作品で、「3」と「6」の付く日はミロデーとして作品撮影OKに。そして今年度の作品は、東光院仏像(薬師如来像や十二神将立像など)に決定!

どんな広報策がよいか考えていたところ、昨年の夏のことを思い出しました。昨年夏、この十二神将立像をご覧になった方が、「自分の干支の仏像は、なぜか変なポーズをしていた!」とお話しされていました。それを聞いて、干支にまつわる作品は、ついつい生まれ年の干支に注目し、自分事として捉えるから面白いなぁと思ったのでした。

そんなことを思い出しながら、12種類の特製カードがいいかもしれない!と、学芸課の皆さんにご提案し、承諾をいただきました。そしてN総館長が、「そういえば、昔に撮った十二神将の写真があるんだよ。」とのこと。お借りしてみると、ポジフィルムだったので、光に透かして写真をみると…かっこいい!渋ワイルドな十二神将たちが写っていました。

ただ、残念ながら、なぜか「未」だけがポジ資料が無かったのです。他の画像で代用するしかないか、と思っていたところ、G学芸課長が「プロに新たに撮影してもらいましょう!」と。かくして再撮影された「未」画像が届き、確認してみると…これまたかっこいい!これで無事に12種類揃ったのでした。(未年の皆さん、よかったです。)

この度、新撮影された「未神」 撮影:山﨑信一

カードの裏面には、古美術担当学芸員による作品解説を掲載しています。また、各カードには、干支にちなんだ一言も。例えば、丑神カードには「牛の歩みも千里」、酉神カードには「鶏口となるも牛後となるなかれ」など。作品解説の冒頭に、「十二神将は薬師如来を護る十二人のガードマンです。」とありますが、このカードも持ち主のお守りのような存在になるといいなと思っています。カードを手にした後は、ぜひ展示室で実物の鑑賞もお楽しみくださいね。

そして、古美術展示室を出たあとは、カフェ&ショップもお見逃しなく。カフェ アクアムでは、コラボレーションスイーツとして「光輪ぱふぇ」が登場。パフェの中央にある輪っかは…そう!薬師如来像の頭円光(というそうです)をモチーフにしています。暑い夏に美味しくてありがたい(!?)和スイーツで涼んでみてはいかがでしょうか。また、ミュージアムショップでは、仏像関連のフィギュアやトイカプセルを展開しています。こちらも要チェックです。ぜひお立ち寄りください。

光輪ぱふぇ

皆様のご来場、お待ちしております!

(広報運営グループ 安田由佳子)