2022年8月4日 13:08

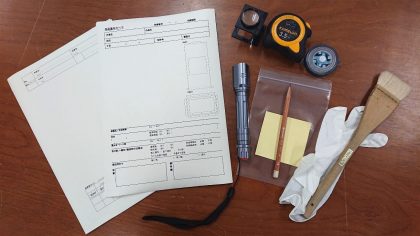

画像:状態調査で使用する道具類の一例

皆さんの聞きなれない学芸業務の一つとして、作品貸出(さくひんかしだし)というものがあります。作品貸出というのは名前の通り、他の施設から作品の借用依頼があった際に作品を貸し出す業務のことを指します。この業務は作品を安全に貸し借りが出来ることを目的としているのですが、作品の借用依頼の打診からはじまり、事前に詳細確認、手続きといった過程をクリアします。貸出当日は借用側の担当者が当館に訪れ、貸出担当の学芸員と共に作業(作品の状態調査と写真記録、注意事項の確認・共有、輸送)をします。信頼関係が非常に重要な業務でもあるわけですね。

さて、かなり前のお話です。とある美術館から作品借用の依頼がありました。郷土作家の展覧会を行うために当館の所蔵作品を借用したいというものでした。申請や許諾諸々の手続きを済ませた後、展覧会担当学芸員の方から、当日の立ち会いに別の学芸員が向かう旨のメールが届きました。Cc:の欄には当日対応される学芸員さんのメールアドレスが。たまたま、通りがかったM田学芸員が私のパソコンを覗き「あ、Yさんが来るんですか」と言いました。ぽかんとする私にM田学芸員は「え、分からないんですか、あのYさんですよ」とニヤニヤ。もう一度アドレスを確認し、ようやくYさんの正体が福岡市美術館でかつて一緒に働いていたYさんと理解したのでした。Yさんは、育休をとっていた学芸員の代替職員としてしばらく当館に勤務していたのでした。実は、私が福岡市美術館に勤めはじめてから、他にも数名の方が美術館に勤務し、経験を積んだ後に様々な道へ旅立っていきました。Yさんもその職員の一人です。貸出当日、予定時刻よりも早く到着するという事前の電話で、懐かしい声を聞くことが出来ました。久しぶりに会ったYさんは髪を切り、以前よりもずっと大人びた表情をしていました。

このように、作品貸出業務は懐かしい面々と再会できる場になることもありますし、普段、聞くことの出来ない他館の様子や貸出作品に関わる展覧会の話、果ては各館ご当地の話に触れる貴重な機会のため、貸出対応業務は私のささやかな楽しみの一つとなっています。ちなみに「福岡あるある」なのですが、冬の時期に来られる学芸員さんからは「福岡は暖かいと思ってたのに思ってたより寒い」と言われます。福岡は日本海側かつ緯度が意外と上の方であるため、と思いますが、青森から来られた学芸員さんからそう言われた時は軽くショックでした。言われて気づくことが多々あります。

(近現代美術係 渡抜由季)

作品貸出業務の一例を紹介しています。

「黒田官兵衛 伝説の法螺貝「北条白貝」などを貸し出す一部始終(福岡市美術館)」

2022年7月27日 16:07

はじめまして。4月から福岡市美術館の教育普及係に着任しました森元と申します。今回初めてブログを書くのでドキドキしながら書いていますが、ご一読していただければ幸いです。

さて、今日のブログでは、7月23日(土)に行った子ども向けワークショップ「水と色であそぶマーブリング」の様子を紹介します。マーブリングとは水面に絵の具を垂らして、混ぜたりしてマーブル模様をつくって紙に写し取る技法です。このワークショップは現在開催中の「夏休み子ども美術館2022 水のリズム」展のテーマにちなんで企画されました。

皆様はマーブリングの経験があるでしょうか? 私は小学生のときに図画工作の授業でやったことがあるのですが、紙に写った絵の具がとても薄くて「……?」と微妙だった思い出があります。当館の先輩から「マーブリングのワークショップをやります」と言われたときに、そのときの微妙な気持ちを思い出し、参加者に楽しんでもらえるのかな?と心の中でやや不安に思っていました。

しかし、その不安はすぐに払拭されました。ワークショップ講師として福岡教育大学の加藤隆之准教授をお招きしたのですが、加藤先生にいろいろと考えていただき、私たちにご教授いただいたおかげで、リハーサルそして本番とも、とても鮮やかなマーブリング作品ができあがりました。このワークショップでは、マーブリング技法専用の水よりとろりとした液体とアクリル絵の具を使用したのですが、それらの材料が発色の良い作品ができた秘密のようです。なるほど、私が小学生のときにやったのはただの水道水だったから薄くなったのか~と十数年経って気づくことができました。

美術館のスタッフがつくった試作品

リハーサルや準備を進め、来たる7月23日(土)。11時、13時半、15時と計3回に分けて実施の予定だったのですが、ありがたいことにどの回も定員の20名の倍の人たちが集まってくれました。そこで、午前の回は定員のほぼ倍の子どもたちを受け入れ、午後は急遽2回追加で行い(つまり計5回ワークショップをしました!)、なんと約120名もの子どもたちにマーブリングを楽しんでもらうことができました。

では、その内容もここで少しご紹介します。まず初めに、加藤先生と一緒に福岡教育大学から来てくれた学生スタッフさんに手順を見せてもらいます。参加してくれた子どもたちはみんな何が起こるのかとワクワク、キラキラした目で見つめていました。

「スポイトで水面に絵の具を垂らすよ」とお手本

説明を聞き終わって、自分たちもやってみるときがきた!ちょっと緊張した表情でトレーの中のマーブリング液に絵の具を垂らす子どもたち。未就学の子どもたちも対象でしたので、保護者にサポートしてもらいながら、思い思いの色で絵の具の流れをつくっていました。

竹串で水面を混ぜてマーブル模様をつくる!

マーブル模様ができたら、次は丸い厚紙(使い捨てコースターだそうです)を水面につけて模様を写し取ります。ノリノリで紙を浸ける子もいれば、おそるおそる慎重に行う子も。作品だけでなく、作品をつくる課程でも個性が出るんだなと見ていて思いました。

マーブル模様の水面と出来上がった作品

一人ひとりの制作の時間自体はそんなに長くなかったのですが、みんな満足そうに作品を持って保護者に見せたり、記念撮影をしたりと楽しんでもらえたようでした。

福岡市美術館に着任して初めての子どもたちとのワークショップ。120人の子どもたちの作品づくりをサポートするのは大変でしたが、笑顔で「ありがとう」と言われると嬉しく、私にとっても楽しい時間になりました。今回体験してもらったワークショップが、始まったばかりの夏休みの素敵な思い出の一つになるといいなと思います。

「水と色であそぶマーブリング」のもととなっている「夏休みこども美術館2022 水のリズム」展は8月21日まで。このブログを読まれている皆様も、美術館に遊びに来て楽しい夏の思い出をつくってもらえたら嬉しいです!

(教育普及専門員 森元美咲)

2022年7月21日 19:07

6月12日のブログでは「絶賛準備中!」だった「tupera tuperaのかおてん.」が、7月1日に無事開幕しました!

開幕前の展示作業中には、tupera tuperaのお二人、亀山達矢さんと中川敦子さんが福岡入りし、展示空間をチェックしたり、展示室入り口の床に不思議な顔《ナスカお地上絵》を描いたり、館内のあちこちに「顔」を作ったりしてくれ、これまでの巡回先とはまた違った福岡バージョンの「かおてん.」が出来上がりました。

【床に描かれた不思議な顔《ナスカお地上絵》】

【この「顔」ロビーのどこにあるでしょう?】

開幕直後の7月2日(土)にはお二人によるサイン会、7月3日(日)には「絵本ライブ」を開催しました。「絵本ライブ」には、地元で活躍する音楽ユニット「ザ・スタッカーツ」も加わり、笑いと絶叫と音楽の入り混じる、にぎやかなライブになりました。ちなみに、絵本ライブの飾りは、当館のボランティアさんが制作してくれました!

【サイン会には遠方からいらっしゃったお客様も】

【絵本ライブのようす。参加者の皆さんは、泣いたり笑ったり大忙し】

【ボランティアさんが作った飾り】

では、展覧会はどんな様子か少しご紹介しますね。最初に皆さんをお出迎えするのは大きな鏡。もし、持っていたら、「かおシール」を貼りましょう。「かおシール」を貼ることで、自分自身も「かおてん.」に入り込んでしまおう、というわけです。ちょうど筆者が通りかかったときに、この鏡の前で「かおシール」を貼っている親子に遭遇しました。

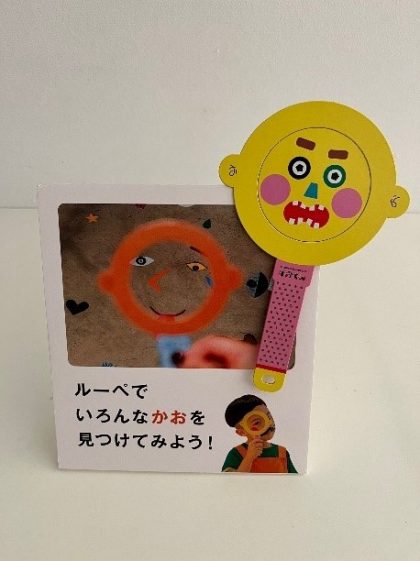

次に目に飛び込んでくるのは、絵本『かおノート』の原画と、上からぶら下がったり床に貼られたりした顔のパーツです。パーツとパーツを見ていると、それらが頭の中で組み合わさってパッと顔が見えてくるのが、この展示の面白いところ。「かおルーペ」を使うと、ルーペの丸の中でパーツが組み合わさって、いろんな顔が発見でき、さらに面白みが増します。(*)

【かおルーペ】

【ルーペから顔パーツをのぞくと・・・なんだか顔らしきものが見えてきました!】

そして、tupera tuperaといえば、何と言っても絵本です。展覧会の前半部分には、『かおノート』だけでなく、『やさいさん』や『あかちゃん』の絵本の原画も展示してあります。それだけでなく、会場の中には、絵本を読めるコーナーもありますので、ぜひ、比べてみて原画の、より繊細な線や色使い、そして制作の軌跡を感じてもらえればと思います。

最後に一つ、絶対これは楽しい!という展示をご紹介します。それは、展覧会の一番最後の部屋にある《床田愉男》のコーナーです。これは、床に置かれた丸い顔の土台に、いろんなパーツを組み合わせ、さらに自分も顔の一部になりきって、写真を撮るという参加型の展示です。しかも、パーツというのが、パンツの形やリンゴの形をしていたり、鉛筆やフォークの形をしていたりと、単に顔のパーツというわけではないので、参加する皆さんの想像力やユーモアが試されます。そして、天井には大きな鏡が吊るされているので、出来上がった顔を鏡に映して、真上から撮ったように撮影することができます。是非是非たくさんの人に来館して体験して、そしていろんな写真を撮っていただきたいと思っています。

先日、この会場の監視をしているスタッフから、「こんなに楽しい展覧会を、福岡市美術館でやってくれて、本当にありがとうございます!と立て続けに3組のお客さんから言われました!」と嬉しい伝言をいただきました。親子で、カップルで、友達とで楽しめる「tupera tuperaのかおてん.」は、8月21日(日)まで続きます。ぜひ、お見逃しなく!

(教育普及担当 主任学芸主事 鬼本佳代子)

(*)「かおシール」と「かおルーペ」は展覧会場入り口にて販売しています。

展覧会特設ホームページ https://artne.jp/tuperatupera/