2022年5月14日 09:05

初めまして。4月1日付で福岡市美術館学芸課学芸係長として着任しました、山木裕子と申します。これまでは福岡アジア美術館学芸課に勤務し、アジアの近現代美術に関する展覧会(2002年「モンゴル近代絵画展」、2006年「ベトナム近代絵画展」、2011年「ポーバ絵画の世界」ほか)やレジデンス事業(2010-2018年)を担当してきました。最後に担当したコレクション展「草原の国から~モンゴル美術の50年」(6月28日まで)、「〇△□」(9月6日まで)が開催中です。福岡アジア美術館には、1999年の開館当初から在籍し20数年、今回初めての異動です。

こちらにきてまず驚いたのは、仕事中に窓の外から小鳥のさえずりが聞こえることです! 長年、中洲川端のビルの中で仕事をしてきたので、とても新鮮でした。周辺は緑も多く、大濠公園はゆったりと心地よく、リラックスした気持ちになります。美術作品とのんびり対話するには、本当にいい環境ですね。

とはいえ、異動して1か月ちょっと、新しい環境で憶えなければいけないことが多く、館内をじっくりみてまわる時間がなかなかとれないのが実情ですが、少しずつお気に入りの作品や場所を増やしていけたらと思っています。

さて、今日は、私が異動して最初に担当している業務について、お伝えしたいと思います。先週の館長の投稿で「Fukuoka Art Next」について触れられていましたが、その中の取り組みの一つとして実施されている「今月のアート」についてです。

実は、今年の4月から、福岡で活動しているアーティストの作品が、福岡市の高島市長の定例会見で、「今月のアート」として紹介されているんです!

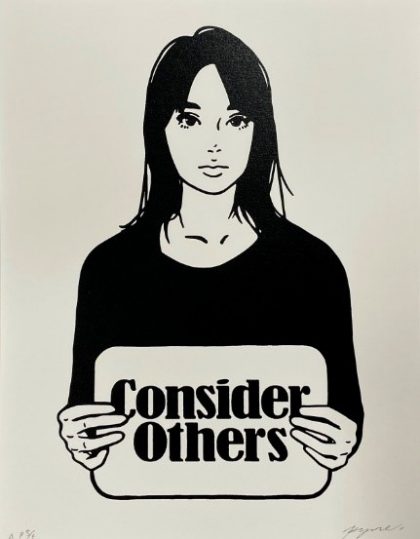

具体的な作品としては、4月は、KYNEさんの《Consider Others》でした。2020年に新型コロナウイルス対策支援として制作されたシルクスクリーン版画作品で、「Consider Others(ほかの人を思いやる)」という言葉を掲げる女性が描かれています。福岡市美術館所蔵の作品です。ちなみに、新収蔵品展ではこの作品のアクリル画バージョンが展示されています(5月29日まで)。

5月は、遠山裕崇(とおやまひろたか)さんの油彩画作品《不在》です。2021年Fukuoka Wall Art賞(福岡市が昨年より実施している、新型コロナウイルス感染症の影響で発表の場を失ったアーティストに、まちなかでの発表の場を提供するプロジェクト)の入賞作品であるこの作品には、美しく咲いたバラの花と蕾が描かれていますが、中央にある枝は途中でカットされています。そこにはないものを中心に配置することで、観る者の想像力を引き出そうとした作品です。遠山さんは、当館で2009年に開催された「21世紀の作家-福岡 bis 2009」展参加作家でもあります。

福岡市のウェブサイトに、会見時の画像が掲載されていますが、その様子をご覧いただくと、「今月のアート」によって、会見の雰囲気が大きくかわったことがわかります。

●2月10日の会見の様子

ロゴがぎっしり印刷された壁紙を背景にしていました。

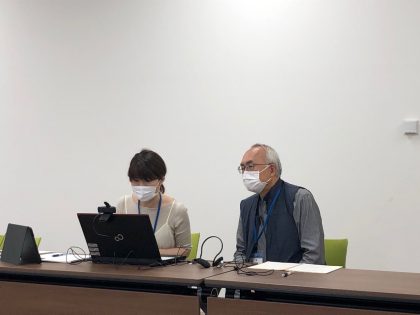

●5月10日の会見の様子

かなり落ち着いた雰囲気へと変化しています。遠山さんの作品は、タイトル(「不在」)とは裏腹に、とても存在感を放っていますね。

この取り組みに携わってからというもの、髙島市長の会見の様子がテレビのニュースで放送されると、後ろにチラッ、チラッと作品が映り込み、まるで自分の作品のようにドキドキしてしまいます。

今後も月ごとに作品がかわっていきますので、ぜひみなさんも注目してみてください。

(学芸係長 山木裕子)

#Fukuoka_Art_Next

2022年5月7日 09:05

4月、5月は出会いの季節。きっとたくさんの方が転勤や進学などで、福岡で新しい生活をはじめておられることと思います。福岡で楽しみなこと。ひとつは食でしょうか?あるいは、コンパクトで便利なわりに、自然に恵まれていることとか。

でも、ぜひおすすめしたいのは、アート体験。

今年度、「Fukuoka Art Next(FaN)」という取り組みがスタートしました。夏から秋にかけて、アートを見る人も作る人も元気になるような本格的な催しが始まります。ぜひ、5月のGWウィークを皮切りに、まずは美術館を楽しんでいただけたらと思います。

福岡市美術館は、大濠公園という公園の中にあります。1979年生まれで2019年にリニューアルした建物は、前川國男という日本を代表する建築家が設計したもの。様々な手ざわりの素材を用いた、自然を感じさせる建築です。

北口の階段をのぼっていくと草間彌生の《南瓜》に出会います。(直島の《南瓜》とはきょうだいなんですよ!)。その先には、KYNEの壁画(2022年12月末までの限定公開)が外からも見えています。

公園口の広場には、インカ・ショニバレCBEの《ウインド・スカルプチャー(SG)II》が。2021年7月1日にお披露目された、「福岡の新しい顔」。今にも船出をしようとする、風に翻る船の帆を思わせます。

近くに来ていただくたけでも、いろいろな作品をみていただけますが、館内にはダリがあってウォーホルがあってバスキアがあってKYNEの新作がある。重要文化財の仏像や茶道具などたくさんの自慢のコレクションがあります。

特別展示室では、現在「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展を開催しています(~6月19日まで)。

美術館は、不思議な場所だと思います。作品と向き合う時、自分が会社員だとか何歳だとかそうした日頃のしばりが解けて、誰でもない「わたし」に戻ってしまいます。

別に展覧会を見なくても、カフェでお茶するだけでも、ロビーにすわってのんびりするだけでもいい。日常から少し離れた場所で、自由な時間を持っていただけたら嬉しい。そう思っています。皆様の「居場所」になれるようにと願いつつ、お待ちしております。

(館長 岩永悦子)

2022年5月1日 08:05

開催中の特別展「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」は、もうご覧になりましたでしょうか。ミナ ペルホネンは、デザイナーの皆川明さんが1995年に立ち上げたファッションブランドです。今回の特別展は、オリジナルの布地や、創作の裏側を示す資料を展示して、ミナ ペルホネンのこれまでの歩みとこれからを体感できるものです。

本展の関連イベントとして、4月12日から14日までの3日間、皆川明さんが美術館2階ロビーで公開制作を行いました。本ブログでは、この期間の制作の様子について紹介し、見学しながら感じたことを書きたいと思います。

今回皆川さんが選んだ支持体は、3m×6mのキャンバスです。2階のロビーに突如として現れた白い画面は、とても大きく感じます。朝のロビーはとても静かで、これからどんなふうにこの画面が変わっていくのか、見ている側も少しドキドキです。

毎朝9時30分。黒い半袖シャツを着た皆川さんが画面の前に立つと、空気が動き出します。ミナペルホネンの田中さん、川村さんがアクリル絵の具を出したり、パレットを洗ったりとアシストしながら進んでいきます。制作の途中では、お客様と皆川さんがお話することもあり、非常に穏やかな、でも緊張感もある時間が流れていました。

一手目はどんな線から始まるのか…と見ていて、意表をつかれたのが、水の使い方でした。注ぎ口がとがったプラスチックの容器(いわゆる洗浄瓶)を使って、弧を描くように画面に吹き付けていきます。容器は柔らかいプラスチックでできているので、手の力加減に応じて水が出てきます。色はもちろん着きませんが、ここにアクリル絵の具を重ねることで、絵具はじんわりと滲み出し線と面を作り出します。淡い黄色、緑がつぎつぎと書き足されて、円弧に様々な表情が生まれます。後ほどお話をお伺いすると、予測できない要素を入れたかった、とのこと。勝手ながら単色のドローイングを予想していた私にとっては、コントロールできない要素を取り込んでいく様子がとても新鮮でした。

ここから画面は、つぎつぎと表情を変えていきました。初めに展開したのは、山の稜線のような、動物の背中のような円弧のつらなりです。皆川さんは、身長よりも高い画面に対し、上下左右に動きながら、脚立を使って軽やかに色を置いていきます。この時、画面から離れて全体を見ることは少なかったように思います。脚立を片手で支えジャンプするように筆をおいていく様子はさながらアスリートのようでした。

少し時間をおいてまた観察すると、10センチほどの線が散りばめられました。微妙な色のコントラストを持ったこの線が、エネルギーの気配のようなイメージに見えて、画面全体がそよそよと動いているように見えてきます。この3日間、初日、2日目のお天気は最高気温20℃を超す快晴でした。福岡の景色や光や風は影響したのでしょうか?

出来上がった作品についてお話していて感銘を受けたのは、その日に何を描くかは全く決めてない、とおっしゃっていたことでした。私が作る側だったとしたら、手を動かす中で方向性が見えてきたら、仕上げたときの姿をなるべく早いうちに決めてしまいたいと思ってしまいます。効率や期限を意識するからでしょう。しかし、皆川さんは、それを限定しないようにしているようでした。自分が何を描くかを決めずに画面に向かい、描き始めるうちに、色や形が立ち上がってくるとおっしゃるのです。もちろん経験に裏打ちされて、描く行為に迷いはないのですが、効率を意識しないことによって、見る人に様々なものを想い起こさせるイメージの豊かさにつながっている気がしました。見ているお客さんとともに過ごした時間もまた、絵の中に織り込まれているのでしょう。

最終日は、濃い紺色、水色、ピンク色が描き足されました。タッチや彩度が異なるので、この部分に自然と目線が集まります。これは、見る人にとっての絵の入り口だとのことです。

はじめは大きく見えた画面ですが、皆川さんが描きこむことによって絵に豊かな広がりが生まれ、作品のサイズをあまり意識しなくなっていきました。いわゆる絵画空間に引き込まれ、四角いフレームは視界から消えます。完成した作品には、「unreachable landscape」というタイトルがつきました。“たどり着かない風景”とは、心の中にももうひとつの世界がある、と考えている皆川さんの考え方ともどこかリンクしているタイトルです。

完成した作品は、現在特別展示室でご覧いただけます。展示室内の「種」のゾーンに設置された皆川さんと建築家の中村好文さんの共作による宿「shell house」からの風景として、ロビーで見るのとはまた別の表情を見せています。

「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展は、6月19日まで開催中です。ぜひ直接ご覧ください。

(近現代美術係 忠あゆみ)