2022年3月30日 12:03

総館長以下、学芸課の皆様の非常に面白いブログが続く中、順番が回って来るのが毎回憂鬱です。もしできることなら何か理由をつけてお断りして、次に開催される特別展示や季節に合わせたコーナー作りをどうしようか、カタログを眺めながら考え事をしていたいですが、新しく開発したオリジナルグッズのお披露目する為にも頑張って作成します。Wordさんから赤と青の波線で添削されまくりですが…。

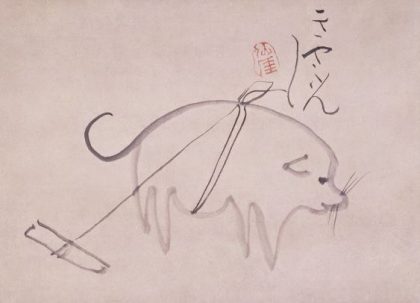

日本最初の禅寺である聖福寺の住職を務めた江戸時代の禅僧、仙厓義梵。親しみやすい書画を通して禅の教えをわかりやすく伝えたことから「博多の仙厓さん」と呼ばれ多くの人から慕われました。福岡市美術館の仙厓コレクションは世界屈指の質と量を誇るそうです。老若男女、幅広い世代に大人気の仙厓さんの作品の中から、ゆるキャラのような愛らしい感じで大人気の≪犬図≫と≪猫に紙袋図≫がダイカットクッションになって登場しました。

仙厓義梵(1750-1837)筆《犬図》

『この絵はどこから描きはじめてます?そうです。なんとシッポの先からです。こまかく観察すると、シッポの先からお尻まで、全部ひと筆です。一気に描いてこれだけかわいく仕上がるのは奇跡的だなあと思うのです。仙厓さんはヘタウマといわれるけれど、実はものすごく上手だったと思います。

それにしてもなぜないているの?縛られて杭につながれているから?子供にいじめられた?どう思います?不自由な人間の姿?仙厓さんは教えてくれません。あなたが物語を作ってみて。』

※サインを求められるほど大人気のN総館長のキャプションより引用

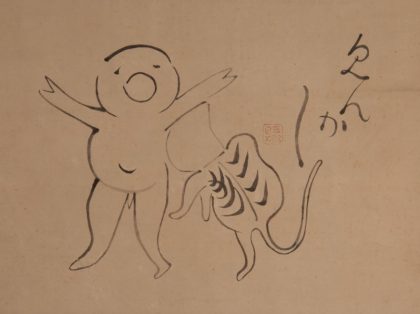

猫に紙袋図 江戸時代 19世紀 紙本墨画 掛幅装

『どうしたことか、ネコが頭に紙袋を被っている。ビックリして前脚をばたつかせるが、紙袋は外れそうにない。その様子に子どもは「見んか、見んか」と大はしゃぎ。無邪気な子どもの姿に思わずほっこりさせられる作品。』

※M学芸員のキャプションより引用

当初は、おまけなしのシンプルなクッションで進めていましたが、普通のクッションでは面白みがないと思い、仙厓さんの柔軟な発想力をイメージしておまけのギミックを追加しました。福岡市美術館様の許可がおりないかも…と心配していましたが、気に入って頂けたようで安心しました。また生地の触り心地は、弊社の開発部デザイナーや学芸課の方々に実際に触って頂いた感想を元に拘って作成しています。

≪犬図≫は杭の部分を別パーツにして、繋がれている様子を表現しています。この杭がいい塩梅で握り心地がよく「きゃふんきゃふん」と鳴いている犬に頭を乗せて、杭をにぎにぎしながらお昼寝したら、きっと癒されるはず。職場の気分転換のお供にもお勧めです。

≪猫に紙袋図≫は袋の部分を優しく押すと「プキュッ!プキュッ!」と音が鳴るギミック付きです。押したときの感触も、ぺこっぺこっと癖になる感じなので、疲れて家に帰ってきたときに「プキュッ!プキュッ!」と、ずっと押し続けたくなります。

どちらのクッションも、試作品の生地が継ぎ接ぎだらけになってしまうぐらい何度も何度も試作を重ねてきたので、きっと気に入って頂けると思います。予定では2月にはお披露目できる筈だったのに、コロナウイルスの影響で生産が遅れに遅れてしまい、ようやく4月初旬に販売が出来そうです。福岡市美術館ミュージアムショップだけではなく、オンラインショップでも購入が可能ですので、遠方でなかなか福岡市美術館に来館するのが難しい方は、福岡市美術館オンラインショップをご利用下さい。

※初期デザイン案

※最終デザイン案 開発中の為、実際の仕様と異なる場合があります。

・犬図のやわらかクッション 2,500円(税込)

・猫に紙袋図のやわらかクッション 2,500円(税込)

今回、紹介させて頂いたクッション以外にも、仙厓作品が散りばめられていたデザインのエコバッグや、昨年設置されたインカ・ショニバレCBE大型野外彫刻作品《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》のポストカードを作成中です。福岡市美術館にお越しの際には、是非、ミュージアムショップまでお越しください。こぶうしくんが待ってますこぶ。

※開発中の為、実際の使用と異なる場合があります。 仙厓エコバッグ 発売日・価格未定。

インカ・ショニバレCBE大型野外彫刻作品《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》 4月発売予定。各120円(税込)

アクリルスタンド 好評発売中。各850円(税込)

2022年3月22日 17:03

3月の某週末、美術館2Fのレストラン「プルヌス」で結婚披露宴が行われました。過去にはパーティ等の利用はありましたが、新郎新婦の入場からお色直し、ケーキ入刀等、本格的な披露宴は初の開催となりました。

美術館に思い入れのあるお二人の希望による開催で、当日は貸し切り営業となり、前日よりレストランスタッフや美術館スタッフにより設営を行い、当日を迎えました。

ご列席の皆様にも大濠公園を見ながらの披露宴を楽しんで頂き、無事に終えることが出来ました。

午前中はあいにくの雨模様でしたが、披露宴スタート以降は晴天となり、お披楽喜後にお二人は閉館後の美術館内や大濠公園外周等で写真撮影も楽しまれました。

福岡市美術館でアートに囲まれた美しいウエディングをお届けいたします。

【ホテルニューオータニ博多 ブライダルサロン】

営業時間

平日:12:00~17:00

土・日・祝日:10:00~18:00

※定休日/火・木

TEL 092-715-2003

e-mail hkt-bq@newotani.co.jp

2022年3月17日 11:03

皆さん、最近誰かに手紙やメッセージカードを送ったことはありますか?年賀状も誕生日のお祝いもメールやSNSでやりとりすることが増えました。気持ちをすぐに、率直に伝えるには良いツールなのかもしれません。でもたまには時間をかけて手作りしたカードに、メッセージを添えて贈ってみるのはどうでしょう。気分もちょっと改まって、いつもとは違う言葉をかけたくなるかもしれません。

先日、3月5日、6日に当館のシニア向けの講座「いきヨウヨウ講座」を開催しました。今回のテーマは「想いを届けるメッセージ〜銅版画でカード作り」。遠くにいる友人、身近な家族、誰かに想いを届けるためのカードを銅版画で手作りしてみようという企画です。

銅版画の指導には、九州産業大学などで講師の経験がある、版画家の加藤恵さんをお招きしました。当館の「どこでも美術館」の版画ボックスを制作する時にも協力していただいた方です。そして加藤さんのアシスタントに、版画を専門に活動されている吉武英里香さん、於保彩花さんも来てくださいました。

今回皆さんに体験してもらったのは銅版画の技法の中でも直接法と言われるドライポイントとメゾチント。ニードルやルーレット(*)を使って、直接銅板を彫って版を作る方法です。ちなみに今回は取り上げませんでしたが、間接法と言って、エッチングなど腐蝕液で版を作る技法もあります。

2日間行なった今回の講座は、「想い」や「メッセージ」がテーマ。1日目は美術館の所蔵品から銅版画の作品を数点鑑賞し、作品に込められた作家の想いやその表現にかかわる技法について紹介しました。続いて1日目の後半から2日目にかけて、銅版画のカード制作を行いました。

この「いきヨウヨウ講座」でいつも感じるのは、参加者の皆さんの積極的で、熱心な様子に圧倒されてしまうこと。今回も、最初の作品鑑賞の時から、加藤さんやアシスタントのお二人にいろいろと質問が投げかけられます。その後の技法の説明でも熱心にメモを取られたりして、皆さん興味が尽きない様子でした。

続く作品の制作でも皆さんの熱心な様子は変わりません。

1日目の後半に自分が作る作品の図案を考えて、銅板に転写するところまでを行なったのですが、翌日準備をしていると、始まる時間よりもずっと早く来た方が何人かいました。図案を手直しして転写をやり直したり、加藤さんにアドバイスを仰いで図案に手を加えたり、納得のいく作品を作ろうという意気込みが伝わってきます。そうしてできあがった皆さんの図案を見ると、それぞれ個性があって、素敵な作品になりそう!とこちらの期待も高まります。どんな作品に仕上がったか、あとで紹介したいと思いますので、お楽しみに。

2日目の制作にあたっては、加藤さんが、彫り方の説明からインクの詰め方、そして最後のプレス機を使って刷る工程までを、手元をプロジェクションしたり、ときには、参加者の目の前で実演してくださったり。そこでも皆さん食い入るように真剣な眼差しでひとつひとつの工程をじっくり観察されていました。その甲斐あってか、説明が終わるとすぐにニードルを手に取り、下書きに沿って線を彫り進めていきます。

実はこの講座を企画する時に、シニア向けなので、7cm四方の小さい銅板にニードルで細かい絵を描くのは時間がかかったり、難しかったりするもしれないなと少し心配をしていました。でもそんな心配はどこへやら、皆さんものすごい集中力でどんどん版ができていきます。

加藤さんのアドバイスに従って、最初は軽く力を入れずに絵の輪郭をなぞります。輪郭ができれば後は自由。線に強弱をつけたり、点描やたくさんの線を描き込んで陰影をつけたり。ルーレットを使ってメゾチントのように黒い部分を生かした表現を試している方もいました。こうした工夫でいろんなニュアンスを出せるところが銅版画の面白いところです。皆さんの版が次第に深みを増していきます。

版ができたら、いよいよ印刷です。自分が彫った版にうまくインクが入ってきれいに仕上がるかどうか、ローラーを握る手にも自然と力が入ります。

余分なインクを拭き取って、プレス機に紙をセッティング。プレス機のハンドルは、途中で止めずに一息に回さなければいけません。ハンドルを握るとさすがに皆さんちょっと緊張気味。見守るこちらも自然とかけ声をかけてしまいます。「まわして、まわして、とまらずに!」そして緊張の一瞬。そっとカバーをはずしておそるおそる紙をめくると、「おお!」という歓声が。そこには皆さんが気持ちを込めてひとつひとつ描いた線が、美しい作品となってしっかりと現れていました。

こうした制作の途中でも、お互いの作品を見せ合って感心したり、モチーフについて質問したり。真剣になりつつも、皆さん和気あいあいと楽しい時間を過ごしている様子が微笑ましくもありました。

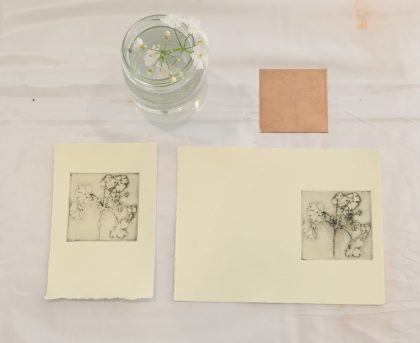

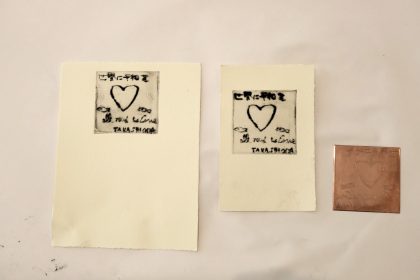

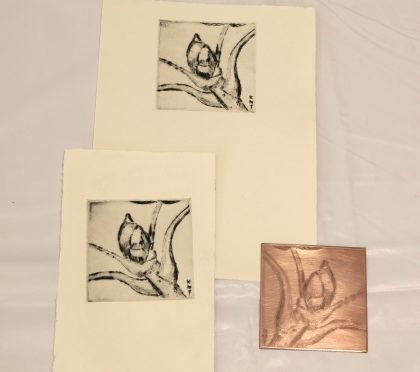

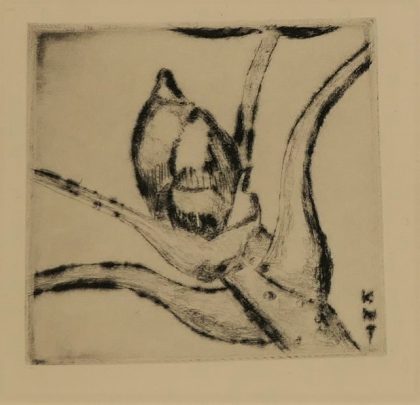

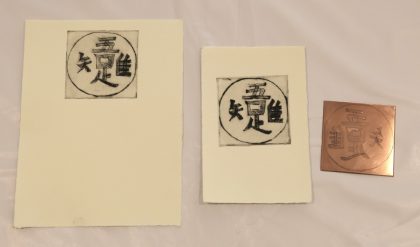

では、ここでどんな作品ができたか、少しご紹介します。

こちらは、絵と文字で平和へのメッセージ。文字を逆に彫るのには苦労されていました。

こちらは花の作品。つぼみだそうです。好きな花への愛おしい気持ちが出ています。

言葉をモチーフにした作品もありました。なんて読むかわかりますか?ご自身の座右の銘なのかもしれません。

こちらのぶどうの作品は、陰影がとてもよく出ていました。雰囲気があります。

全部は紹介しきれませんが、どの作品も皆さんの気持ちが込もった、素敵な仕上がりになっていました。作品は、ハガキタイプのものと、見開きのカードと2種類作ってもらいました。1枚はメッセージを添えて大切な人へ送るために、もう1枚は、銅版のプレートと一緒に記念に持っておいていただくために。今回作っていただいたカードを介して、大切な人との良いコミュニケーションがとれる機会ができるといいなと思います。

「いきヨウヨウ講座」の目的のひとつに、美術活動を通して、シニア世代の心の充実をはかるということがあります。なのに今回もそうでしたが、毎回参加者の皆さんの、目の前にあることを楽しもう!という姿を目にすると、結局いつも私たちのほうが元気をもらっているんだなと感心させられてしまうのです。

(教育普及専門員 中原千代子)

*ニードル=先端に尖った針状の金属がついた道具。線を引いたり、点描を打つ時に使う。

*ルーレット=先端に金属の歯車がついた道具。銅板に押し付けながら転がして細かい線や点の集合をつける。