2022年2月16日 16:02

美術館で働き始めてから、気づいたことがあります。お会いした方に「福岡市美術館に行ったことありますか?」と聞くと、「中学校の時に絵が飾られたのを見に行った」とか「こどもの絵が展示されたので行った」という声がとても多いということです。

2月8日~13日に、館内のギャラリーで「第71回福岡市中学校美術展」が開催されました。毎年、この時期に開催される展覧会で、福岡市内の中学校の授業で生徒さんたちが制作した美術作品が一堂に展示されます。冒頭に書いたように、自分やお子さんの作品を見に美術館に行ったことがある、という方もいらっしゃるかもしれません。

ちなみに、ギャラリーは休館日の月曜に展示作業をするので、7日には中学校の先生方が集まって、忙しく展示作業をされていました。来館されていた先生の1人が、平尾中学校美術科の綱崎璃図夢(りずむ)先生。この日、展示作業の合間に、当館季刊誌「エスプラナード」記事のため取材をさせていただきました。

「こんにちは~。」と学芸課にやってきた先生の手には、大きなケースが2つ。「何ですか?これ?」と覗き込む私たちに先生が見せてくれたのは、こどもたちが授業で制作した「パン」。パンと言っても売店で売っているパンではなく、パンそっくりに粘土で作った「パン」です。食品サンプルを見ながら「そっくりに作ろう」というテーマで制作された「パン」は、質感や色合いなど本物のパンそっくり。驚きました。こどもたちの「パン」を見ながら、綱崎先生は「自分も結構、自信があるんです。飾るのが楽しみなんですよ」と、おおらかな笑顔でおっしゃっていました。その後、ギャラリーに展示された「パン」を見に行くと、それぞれの作品がとっても個性的。他の中学校の生徒さんたちの作品もじっくり鑑賞させてもらいながら(もちろん「パン」以外の作品もあります)、思わず制作しているこどもたちの姿を想像して嬉しくなりました。

この日、綱崎先生へのインタビューを終えて、改めて中学校と美術館のことを考えていました。過去10年を振り返ってみると、実は(少なくとも当館では)中学生が学校の授業などで美術館に来る機会は減っていることが分かります。例えば2012年には22校あった中学校団体の来館が、2019年(コロナ以前)には2校になっていました。おそらく背景には様々な理由があると思いますが、美術館で教育普及を担当する者の現場感覚として、中学生に美術館で出会う機会が減ったことは実感しています。さあ、これから美術館は中学生たちにどうかかわっていけるか。学校現場の先生とも一緒に、考えていきたいと思っています。なんだかまとまりのない終わり方ですが、こどもたちの「パン」を見てからずっと考えていることです。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)

※綱崎先生へのインタビューは季刊誌「エスプラナード」207号(2022年4月発行)に掲載予定です。4月からは当館HPからも閲覧できますので、ご覧ください。

2022年2月11日 09:02

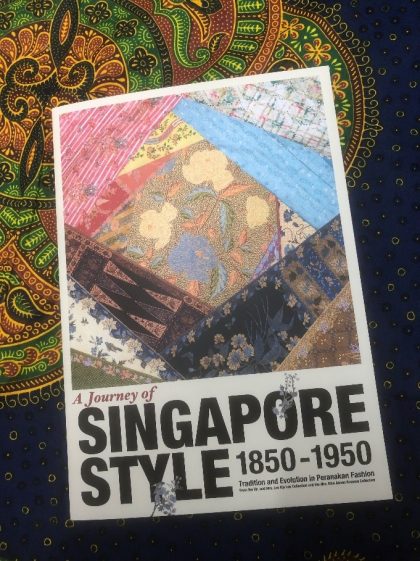

「シンガポール・スタイル1850-1950」展が開幕して、3週間を過ぎました。開催直前に「切羽詰まってます!」などという、福岡市美術館ブログ史上最高に、お見苦しいシロモノをアップしてしまいました…。反省しております。本当に切羽詰まっていたのですが、大変優秀な古美術学芸員2人組の剛腕サポートにより、無事展示を完了することができました。G主事、M学芸員、本当にありがとう!

助かりました!

この展覧会については、伝えたいことがいっぱいあります。まず、バジュパンジャン(長い上衣という意味)という、着物にも共通点の多いアイテムが、すごく魅力的であること。19世紀までは天然染料で染められた地味目のアイテムだったのに、ある時期を境に、透けるオーガンジー製のラブリーな衣装に生まれ変わりました。

このドラスティックな変化を知ってもらいたい。素材が多様で柄オン柄の上級者向けファッションですが、すごくかわいい。現代にも蘇るといいなと思いました。

さらに、シンガポールの歴史やファッション、インドネシアのバティックの魅力、そして日本とのつながりや、この展覧会で紹介した、シンガポールのコレクター、リー家の人々とインドネシアのコレクター、エイコ・アドナン・クスマさんについても知っていただきたい。ただ、とにかく日本人になじみのない世界なので、「そもそも…」と前提をお伝えしないといけないことだらけなのです。

さあ、どうしようか…というなかで、とにかく全力投球したのが図録でした。プラナカンとは、リー夫妻とは、クスマさんとは、バジュパンジャンとは、バティックの歴史とは、を書き連ねました。バティックは「インドネシアの伝統工芸」というイメージがあると思いますが、バジュパンジャンなど上衣の変化に敏感に反応し、流行を追いかけて進化したファッションアイテムであることも時系列に並べてみてよくわかりました。

また、今回「シンガポール・スタイル」と謳ったがゆえに、「インドネシアや、マレーシアのプラナカンのスタイルとどう違うのか」を述べなければいけないはめに陥りました(自業自得なんですけど)。

そこで、寄贈してくださったリー夫妻の三男でありプラナカン文化の研究者である、ピーター・リーさんとオンラインミーティングを重ねました。プラナカンの名家の7代目にあたるリーさんに「コーデのルール」や「シンガポール・スタイルの美学」をインタビューし、掲載しました。コーディネートの極意というか、暗黙のルールが初めて文章化されたものと思います。

語ってくださったピーター・リーさんに感謝です。

この展覧会をフルに楽しんでいただくにはぜひ図録を!と訴えているわけですが、図録をぜひ手に取っていただきたいのには、もうひとつ理由があります。つまり、展示だけではお見せできない部分を図録で補っているからなのです。衣装は人間のボディに着せてはじめて、本来の姿を表します。コーディネートが成功したかどうかは、着せてみないと分からない。しかし、超絶技巧で染め上げられたバティックも、腰に巻いてしまえば全体像の何分の一も見せられない。

つまりボディに着せるとバティックを布として鑑賞することが難しくなります。

というわけで、会場ではマネキンに着せてコーディネートを楽しんでいただき、図録ではマネキンの写真のほか、バティックの全体図は必ず掲載することにしました。学芸員として、自分の目で見たものを、できるかぎり多くの方と共有するために、展示と図録が、お互いを支え合うという作りになりました。デザインしてくださった松浦佳菜子さんは、正月返上で精緻な作業をしてくださり、華やかさと渋さが同居する世界を、見事に形にしてくださいました。図録の隅々まで楽しめるようなデザインです。

どうか、ぜひ図録も手に取ってやってください。

そして、もちろん可能な方には展示におはこびいただければ、それに勝る悦びはありません。 (館長 岩永悦子)

図録は1階ミュージアムショップ

又はこちらからもご購入いただけます。

2022年2月3日 09:02

それは収蔵庫内で作品整理の作業をしていた時のことでした。とある区画を通り過ぎた際、何ともかぐわしい匂いを感じたのです、匂いは松茸そのもの。「誰でしょう、こんなところに松茸を落としたのは…。」と収蔵庫で一人作業をしていた私はそうつぶやきながら、そこそこ本気で香りの出所を探し始めました。しかしいくら探せども松茸は見つかりません。昨今の状況でマスク着用がほぼ義務化されていますが、不織布マスクを通しても分かる程、と言えばなかなか強い香りだったことがご理解いただけるかと思います。これは必ず出所を探さなくてはいけない、とエリアの端から端まで気持ち足早に香りを辿ったところ、行きついたのは油彩画を保管している棚の中でした。どうやら私は松茸ではなく、木材として松の匂いをかぎ取っていたようです。

私の頭の中には「そもそも松材を使う理由は何だったのか?」という職務としての考えと「松茸菌が付いてる?栽培可能?」というどうでも良い雑念で頭の中がいっぱいになりました。何とも言えない時間がしばらく流れ、ようやく私は半ば強引に妄想を振り払い、作品整理の作業を終え収蔵庫を後にしたのです。

さて、松材が使われた(かもしれない)理由とは何だったのでしょうか?

通常、油彩画に木材が使われる場合は「額縁」かキャンバスを張り込む「木枠」になります。木枠は主に杉材(たまに桐材も)が使われ、逆に松材は松脂が出やすいので、ほとんど使われることがありません。額縁は様々な種類の木材が使われるそうなので松の可能性も無きにしも非ず。そして、その該当の棚は戦前戦後の作品が置かれており、言い換えれば物資不足の時期に描かれたものでもありました。杉材が入手しにくい状況(時代)であった可能性、作家自身が自身で木枠を制作した可能性等。きっかけは松茸でしたが、普段来館者の方に見られることのない作品の裏側に目を向けることが出来たのは良かったと思います。

ちなみにこれだけ松茸松茸と連呼していたにも関わらず、私が本物の松茸の香りを嗅いだことは片手で数えられる程度。数で言えば圧倒的にインスタントのお吸い物(松茸味)の方が多いのですが…、○谷園は侮れません。

(学芸員 保存管理担当 渡抜由季)