2021年12月7日 16:12

寒くなってきましたね。紅葉がきれいだった大濠公園の木々もあっという間に散って、師走だなと実感します。

さて、10月7日のブログでご紹介した「想いの種」をつくるワークショップを、11月23日と28日に油山市民の森と福岡市美術館で共同開催しました。「想いの種」とは何か?このワークショップはアーティストの小林重予さん(1957-2017)が行っていたものを、当館で再構成して実施するものです。小林さんは北海道に生まれ、幼少期から植物の神秘性や不思議な物語性を感じながら育ったそうです。その中で、特に人間の感情について、自分が悲しいときには「相手の気持ちが毒のある種になって、自分の中で芽を出し」たり、誰かを喜ばせたときには「自分の気持ちが誰かの心で花を咲かせ」たり、まるで『植物の種』が人の中に飛び込んで芽吹いているみたい、と感じていたそうです。そして、それをテーマに「自分の感情を、種の持つ物語に重ねて表現する」というこのワークショップが生まれました。

10月に福岡市植物園でも同ワークショップを行いましたが、今回それと大きく違うのは2つ。1つは、油山市民の森と福岡市美術館と場所を変えて計2日間のワークショップであること。もう1つは、制作するものが平面ではなく立体作品であることです。

で、結局なにしたの?って声が聞こえたような。もったいぶってごめんなさい。では、どんなことをしたのか、時間軸に沿ってご紹介します。

【1日目】11月23日(火祝)

場所:油山市民の森 天気:寒気が流れ込み、朝から雨

この日は朝から福岡市内に厚い雨雲が垂れこめ、あいにくの雨模様。前日から天気予報を見てはハラハラしていましたが、やっぱり雨か。。と嘆きながら10時にワークショップ開始。このワークショップを考案した小林重予さんについて、また彼女の作品を鑑賞し「想いの種」とは何か、2日間でどんなことをするのか、を共有しました。

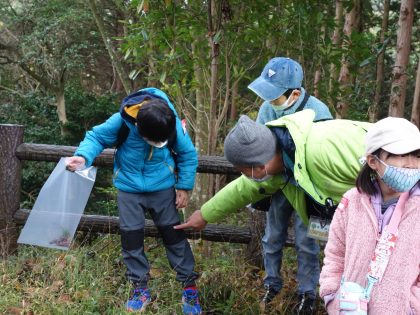

そんな話をしていると、奇跡的に雨雲が流れて雨がやみました!「いまだ!」と全員で植物の種を探しに施設内の散策へ。散策のナビゲーターは油山市民の森の小川さんです。

はじめに「種はその生存戦略として『遠くへ、遠くへ』いこうとする」という話を小川さんから聞き、種をさがして草むらに入ると「あー!服に何かついてる!」「ギャー」とこどもたちは大騒ぎです。「種の作戦に引っかかりましたね」としたり顔の小川さん。そうです、皆さんも小さいころに外で遊んで帰ると、洋服に何かくっついていたことがありませんか?私の住む地域ではくっつき虫とその草を呼んでいました。こんなふうに獣にくっついて「遠くへ、遠くへ」いこうとする種がいます。

また、ちょうどこの日は紅葉まっさかりで、モミジの葉が黄色や赤に色づいていました。思わずその美しさに見とれていると、小川さんから「種がついてるの見つけられた?」と。「え?種?」と、みんな一斉に木の下に集まって種を探します。少しすると「あった!見つけた!」の声が。

モミジってこんな種をつけるんですね。羽のような、ブーメランのような形で、風にのって「遠くへ、遠くへ」行こうとする種だそうです。

その後も、油山市民の森を散策し、いろいろな種(や葉っぱや枝など)を見つけました。散策の時間が終わりになると、タイミングよくちょうど雨雲が戻ってきたので、急いで室内に戻ると、ちょうどお昼の時間。それぞれ昼食をとって、午後の活動へ。

午後からは、まず集めた種をボードにならべて小さな標本をつくります。種それぞれの特徴(物語)を思い出しながら、標本をデザインしていきました。みんなの作った標本を見比べてみると、それぞれの個性があふれていて、外の寒さとは裏腹に、会場がとっても暖かい雰囲気になりました。

そして、最後に行うのは2日目に美術館で制作する「想いの種」に向け、自分の気持ちを重ねて種の物語を考えるということ。うーん、ちょっと難しそう?小林さんが残してくれたワークシートを使いながら、どんな種に、どんな気持ちを乗せていくかを考えました。

「自分の気持ちを種に重ねて物語にする」ことに、苦労していたのは、実は大人です。(保護者も1人の参加者として自分の作品をつくります!)こどもたちは、驚くほどあっと言う間に自分なりの種の物語を想像していました。「おかあさん、がんばって~」という声が微笑ましい時間でした。

さあ、これで1日目は終了です。2日目は福岡市美術館に場所を変えて、立体作品を制作します。ブログも長くなってきましたので、続きは次回のブログでご報告いたします!

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)

2021年12月2日 09:12

前回ご紹介した美術品と箱の話①で、輸送時に梱包する箱についてお話をしました。箱で輸送時に気を付けるべきことは主に移動時の温湿度変動と振動がメインとなります。そのため、輸送用の箱は移動に特化した作りとなっています。

では収蔵時に使用する箱はどうでしょうか?

収蔵庫で保管する際は移動というよりも、適切な保存環境で安全に設置されていることが重要となります。

美術作品が損傷しないように気をつける、ということはなんとなく分かっていただけるかと思うのですが、なぜそもそも美術作品は損傷するのでしょうか?

実は美術作品は下記の環境要因によって損傷が起こると言われています。

①温湿度

②光

③空気

④生物

⑤振動

⑥火災・地震

⑦盗難・人的被害

(参照:京都造形芸術大学(編)『文化財のための保存科学入門』2002)

最近は水害も多いので⑥に水害も加えた方が良いかな?と思います…が、それはともかく箱に話を戻しましょう。

輸送用に使われている段ボールは一般的に再生紙を使っておりpH値は酸性となります。そのため、そのまま輸送用の箱で保管すると内部に酸性ガスが充満し、美術作品にも悪影響を与えてしまいます。先ほど紹介した③空気というのがこれに該当するわけですね。

そこで開発されたのが下記の箱です。

これは中性紙保存箱と呼ばれる中性紙を用いて作製された保存専用の箱になります。つまり、この中に保管された美術作品は正常な空気環境下に置かれることになります。もう一つ重要なのは中に何が入っているかラベルや資料情報が書かれた紙も一緒に同梱して整理することです、これが紛失予防にもつながります。

この中性紙保存箱は上の図のように組み立てるだけの簡単なタイプもありますが、そのサイズに入らない美術作品も福岡市美術館は多く所蔵しています。そのため、サイズが無い場合はせっせと気合(!)で作る、という選択をします。適度な強度があるため、一般的な段ボールと同様に工作が可能なんですね。

最近作った箱がこちらです。

これは額装されていないむき出しのキャンバスを保管するために考えた方法です。キャンバスを裏面で固定しているもので、輸送箱にも同様の形状がありトランジットフレームとかトラベルフレームと呼ばれています。この形状をそのままに素材を変えて応用したものがこちらです。裏面の金具が出てるところはちょっとだけ穴を空けて壁や柱に固定できるようにしました。これで安全に棚の中にも入れられますし、移動時に壁や柱にちょっとだけ仮置きする際にも固定が可能となります。

手作り感が溢れる感じはご愛敬、このように地道に手間暇かけるとその分結果が返ってくるなぁ、と実感する時があります。

所蔵品は今もしっかりと収蔵庫に保管されており、皆さんに展示でお披露目される日を待ち続けています。

(学芸員 作品保存修復担当 渡抜由季)

2021年11月25日 13:11

先週の16日(火)から1階の企画展示室において、コレクション展「これであなたも仙厓通」が始まりました。仙厓義梵(1750~1837)は、江戸時代に活躍した禅僧で、日本で最初の禅寺である博多・聖福寺の住職を務めました。住職を隠退した後も、博多で暮らし続け、親しみやすい書画を通して禅の教えを分かりやすく広めたことから、「博多の仙厓さん」と呼ばれ、人びとから慕われました。

本展では、そんな仙厓さんの作品をさらに深く味わうためのポイントを紹介しています。

●ポイント① いつ描いたのか?

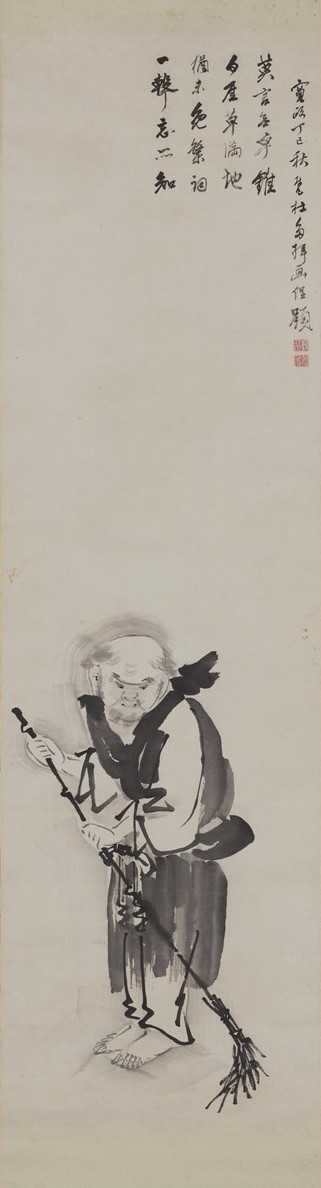

仙厓さんが絵を描き始めたのは、博多にやってきた40歳前後からと考えられます。亡くなるのが88歳ですから、50年近い画歴があることになります。試みに初期の作風と晩年の作風を比べてみることにします。

《香厳撃竹図》仙厓さんが48歳の時の作品

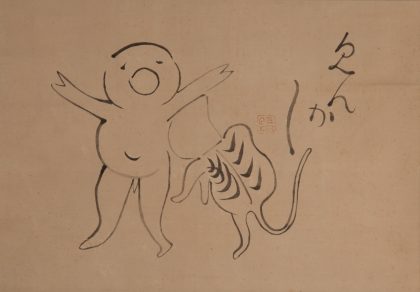

《猫に紙袋図》70代後半から80代にかけての作品

いかがでしょうか。同じ人の作品とは思えないほど、画風が全く異なることがお分かりいただけると思います。展示では、仙厓さんの作品を初期から晩年にかけて紹介することで、画風の変遷をたどるとともに、どのような思いで描いたのかについても思いを巡らしています。

●ポイント② 誰の/何のために描いたのか?

仙厓さんの作品を鑑賞するもう1つのポイントが、「誰の/何のために描いたのか?」です。というのも、仙厓さんは作画にあたって、「誰に何を伝えたいのか」を常に考えていたからです。そのことがよく分かる2つの作品を比べてみましょう。

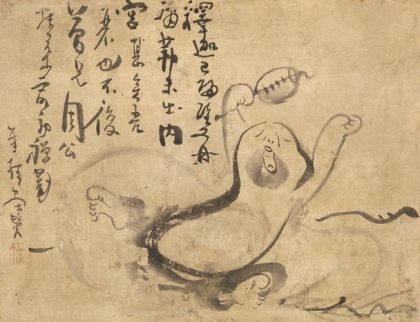

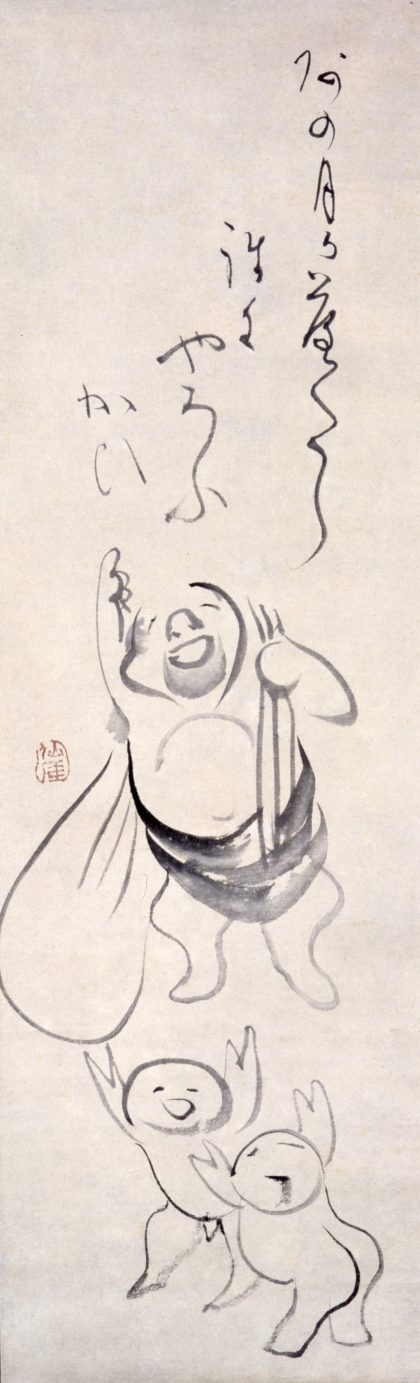

《あくび布袋図》画賛(コメント)が漢文で書かれていて、読み解くには知識が必要

《指月布袋図》画賛が仮名交じりで書かれているので、読みやすい。

どちらも親しみやすい姿の布袋を描いた作品ですが、画賛が全く違います。一方は漢文なので知識人へ向けて、もう一方は仮名交じり文なので禅宗の知識がない人に向けて描かれたと考えられます。

このように仙厓さんの作品は、誰のために、あるいはどういうシチュエーションで描かれたのかが想像できる場合が少なくありません。鑑賞の際にこのポイントを意識してみると、作品をより深く味わうことができるでしょう。

●おわりに

仙厓さんの作品を考える上で、「いつ描いたのか」「誰の/何のために描いたのか」という視点が有効であることがお分かりいただけたと思います。実は、この2つの視点は私たちが作品研究において試みているアプローチとして代表的なものでもあります。

それでは、最後にこちらの作品をご覧ください。

《虎図》

この作品は、仙厓さんによるコメント(賛)がないために解釈がとても難しいです。最近、当館の中山喜一朗総館長によって、「いつ」「誰の/何のために」という視点から作品解釈を試みる論文が発表されました(「『虎図』の正体」『福岡市美術館研究紀要』7号、2019年 )

展の会期中には中山総館長によるつきなみ講座、「仙厓さんのすべて(2)」も実施します(2021年12月18日(土)、午後3時~午後4時、会場は当館ミュージアムホール)。《虎図》も取り上げる予定ですので、是非足をお運びください。