2025年6月25日 10:06

6月8日(日)に当館ボランティアを対象にした館外研修を実施しました。館外研修では、毎年1度、館外の美術館・博物館を訪問し、ボランティア活動を見学させていただいたり、お話をうかがいながら交流をしたりしています。今年は、当館ボランティア約40名で北九州市の門司を訪問しました。

に到着-scaled.jpg)

出光美術館(門司)に到着

出光美術館の館内のようす

この日は、始めに出光美術館(門司)を訪問しました。近くには、トロッコ列車の「出光美術館駅」があり、この時間に偶然通過したトロッコ列車に手を振りながら、私たちの期待も一緒に走り出しました。出光美術館では、開催中の展覧会「開館25周年記念 珍獣、瑞獣、怪獣!-シンボルの造形美」を鑑賞しました。伊藤若冲《鳥獣花木図屏風》が門司にやってくる!ということで、皆ワクワクを隠しきれません。展示室では、同作をはじめとする出光美術館の素晴らしいコレクションを、時間をかけてゆっくり堪能することができました。ちょうど訪問時には同館学芸員による列品解説があり、当館ボランティアたちも、学芸員の方のお話にじっくりと耳を傾けていました。

近くにはトロッコ列車の駅

偶然トロッコ列車が通過

出光美術館を後にし、次の場所へ移動する途中で、曇り空から雨がパラパラと落ちてきました。一抹の不安を抱えながら4名の北九州市観光ボランティアさんたちと合流し、門司港レトロ地区の歴史的建造物をご案内いただきました。ご存じの方も多いかもしれませんが、門司は北九州市を代表する観光名所として知られており、大正時代の近代建築が数多く保存、活用されています。実は今回、同地区の歴史的建造物についてツアーをしていただいたのには理由があります。それは、最近、福岡市美術館の建築を見るために来館されるお客様が増えているということです。福岡市美術館の設計者は、前川國男。若い日に、世界的建築家であるル・コルビジェに師事した日本近代建築の巨匠です。当館ボランティアの中にも建築が好きな方も多く、今回の門司建築ツアーも楽しみにしていました。

門司港レトロ地区の建築を鑑賞中

港から下関を見ることができました

その後も、観光ボランティアの皆さんに、門司港レトロ地区の建築と歴史について、丁寧にご案内いただきました。普段、当館で所蔵品を紹介するツアーを行うギャラリーガイドボランティアの皆さんは、今回はツアーに参加する側を体験することで、いろいろな気づきがあったようです。

趣ある門司港駅のホーム

門司港駅の歴史についてお話を聞きました

約1時間の門司港レトロ地区のツアーはあっという間に終了。観光ボランティアの皆さんとの交流はもちろん、私たちも参加者として門司港レトロの歴史や建物を大変楽しませていただきました。最後は、ツアーでも紹介があった旧門司三井倶楽部の中にある、レストランでの昼食。メニューは門司名物の焼きカレー!ということで、一日を振り返り、楽しい館外研修も終了となりました。

館外研修では、普段のボランティア活動とは違った楽しみや、人との交流があるのが醍醐味です。日頃は4つのグループに分かれて(ギャラリーガイド/新聞情報/図書/美術家情報整理)ボランティア活動をしていますが、グループの垣根を越えた交流と、また館外のボランティアの皆さんとの新しい出会いがあった館外研修でした。

門司港名物の焼きカレー

(教育普及係 﨑田明香)

2025年6月11日 11:06

当館松永記念館室にて「松永耳庵 夏の茶事」展を開催中です(8月17日まで)。

本展は、松永耳庵[安左エ門]翁が催した茶事の記録に基づいて、館蔵の松永コレクションを中心とする現存作品によって再現的に展示する試みで、2019年「松永耳庵の茶」展、2023年「老欅荘の松永耳庵」展に続く、第3弾となります。

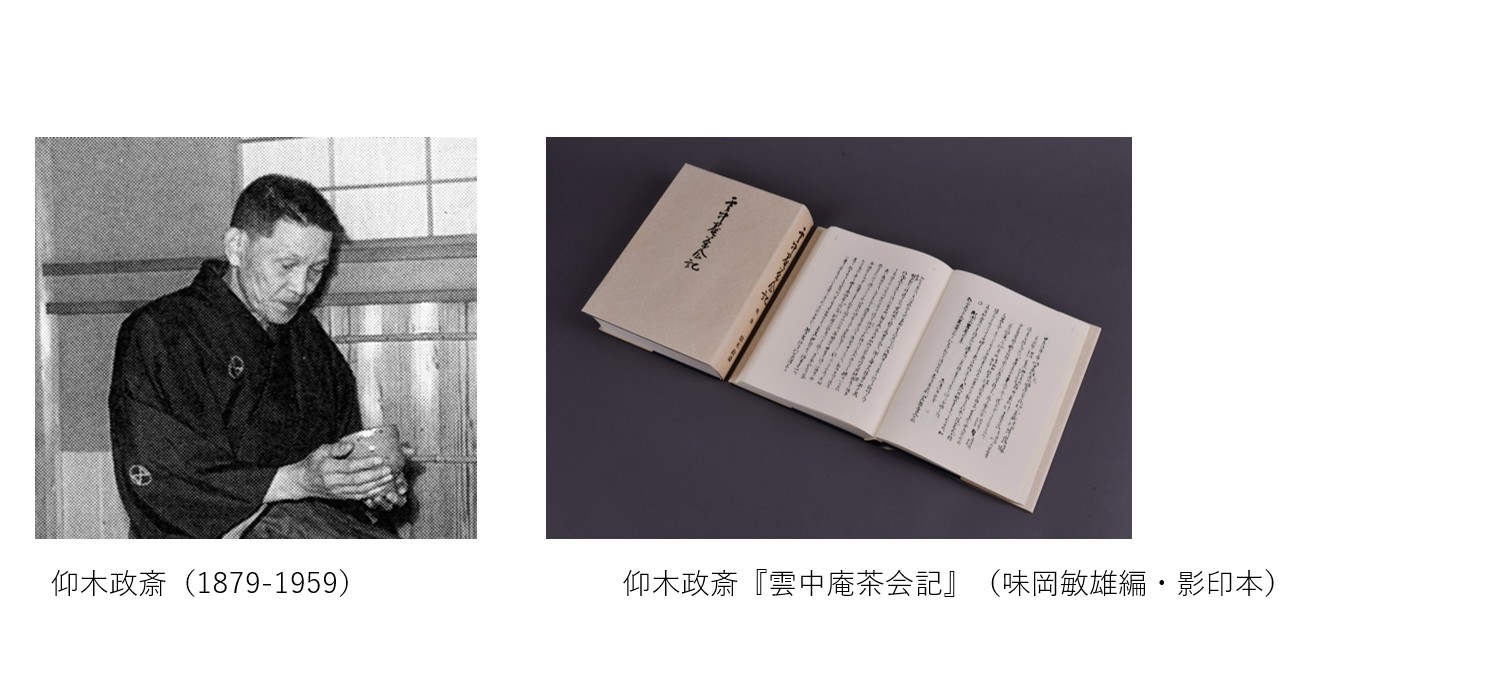

ここでいう茶事の記録というのは、ご本人が書き残したものも当然含まれますが、それはわずかであり、大半は茶友・仰木政斎[政吉]翁が日記をもとに書きためた『雲中庵茶会記』という書物に残されています。耳庵翁より4つ年下の政斎翁は、耳庵翁が茶を始める前から親交が厚く、戦局が悪化した時には耳庵翁が居住していた別荘「柳瀬荘」に夫妻で疎開していたほど。とても筆マメな方だったようで、自らの茶事はもちろん、諸家に招かれた茶事の様子を事細かに記録しています。

本書には、1930~1958年の間の自他の茶事を中心に、茶友と出かけた旅日記、世情や茶にまつわる随想を含めて(私が数えたところでは)計635件が収録されているのですが、そのうちの約4分の1にあたる144件が、耳庵翁が催した茶事に関する記録なのです。その書きぶりは、いわゆる「茶会記」といってイメージされるようなかしこまったものではなく、道具の取り合わせ、亭主の言動などを実況中継するかのように丁寧に描写し、自由に批評しているのです。耳庵翁以外の数寄者たちの記録も同様であり、本書は、近代茶道史をつむいだ人々の茶の湯を通じた交流の様を鮮やかに伝える稀有な資料として注目されています。

ただ本書は活字化されたものがなかったため、当館学芸課では2017年より本書の翻刻作業を進め、毎年その成果を研究紀要に掲載しています。『雲中庵茶会記』の翻刻作業については、ブログ:「松永さんが呼んでいる」もご参照ください。

本年3月発行の最新号で、やっとこさ4割の活字化が終わったところです。翻刻こそこんなスローペースですが、耳庵翁の茶事144件の内容は全て整理しているので、現存作品と照合しながら、今回のような展示で紹介しているという次第です。

前置きが長くなりましたが、今回取り上げた茶事は3件(1949年7月16日、1954年8月1日、1957年6月30日)。そう、季節に合わせて「夏」の茶事を取りあげました。耳庵翁は夏にどのような茶道具を用いたのでしょうか。18件の作品により展観いたします。(「松永耳庵 夏の茶事」展示解説リーフレット)

松永記念館室では毎年春と秋にそれぞれ名品展を開催し、季節に相応しい茶道具を中心に展観していますが、夏と冬の茶道具に注目することは殆どありませんでした。そこで今回の企画を思いついたもので、いずれ冬バージョンも企画したいと考えています。

さて今展、1949年7月の「黄梅庵の昼会」は前回も紹介したものですが、後座の床に飾った益田鈍翁旧蔵の《白錆籠花入》、広間の床に掛けた伝・宗達《蓮池図》など、まさに時節に相応しい作品が並びます。

前回は触れませんでしたが、この茶事については耳庵翁本人も自著で触れており、濃茶に用いた《青井戸茶碗 銘「瀬尾」》のチョイスについて、反省をしています。というのは、当初は夏らしく平茶碗の《蕎麦茶碗 銘「夕月」》を用いる予定で準備していたものの、水指が平水指であるため重複してしまうので、青井戸茶碗に変更したが、結果的には楽茶碗がよかった・・・云々(『わが茶日夕』400頁)。青井戸ではなく楽茶碗が良かったと思われた理由については書かれておらず、この平水指の所在も不明なので何ともわかりませんが、招客が誰であってもひとつの茶事のために熟考を重ね、最善を尽くした翁の真心に触れる思いです。

今回のような展示を企画する上で「ネタ帳」のような存在となる144件の茶事の記録。それに記される膨大な茶道具を現存する作品と照合してゆく作業は、無数のパズル片を一つ一つ繋げ、埋めていく作業に似ています。もとよりパズル片の数自体に限りがあるわけで、照合、同定できるものはわずかです。わずかであるからこそ、見つけたときの喜びもひとしおです。

美術館に収蔵されて「美術品」となった茶道具たちの、道具としての輝きに注目する展覧会です。

会期は8月17日(日)まで。ご来場お待ちしております。

(学芸課長 後藤 恒)

2025年5月27日 10:05

5月の「つきなみ講座」を担当させて頂きました。

日曜日の貴重なお時間にも関わらず、私の拙い話を聴講して頂いた方、この場を借りて御礼申し上げます。

その「つきなみ講座」では、現在開催中(6月22日まで)の「九州の古陶に魅せられた 田中丸善八の眼」展に合わせて、田中丸善八翁が九州古陶磁を蒐集し、そして実際に宴席の器として用いた話や、芳名録代わりの色紙、仲の良かった松永耳庵との風流なやり取りについてお話しさせて頂きました。

古陶磁コレクターというのは、世の中にたくさんいらっしゃいます。

長年、こういう世界で仕事をしていると、茶事や茶会で古い器を用いるというのは見聞きしたり経験したりもしていますが、宴席に用いるコレクターというのは私の知る限り聞いたことがありません。

というのも、宴席に用いると器が割れてしまう確率が高くなるからです。

宴席では酒が入りますから、酔いがまわって粗相する人がいるかもしれない。

また、10人もの客がお見えになると、料理の品数にもよりますが、だいたい80客から100客ほどの器が必要になってきます。その準備や後片付けもしなくてはならない。しかし、善八翁はそんなことは苦とも思わず、愉しんで用いた。

よくよく考えてみると、器は本来、観賞用に作られたものではなく、茶を点じたり、料理を盛り付けて食するために作られたものです。

ただ単に形や文様を「観る」だけに終わらず、器というものはほかにも「選ぶ」と「使う」が含まれます。

季節や年中行事、人生の節目、客の好みに応じて器を選んだり、料理との映りや器と器との取り合わせに心を配る。そして、花入には花を、茶碗には御茶を、向付や鉢には料理を、徳利やぐい呑には酒を、というように器本来の使い方をしてこそ器が生きてくる—。

善八翁は古陶磁を蒐集するにつれ、いつの頃からか、そういった器本来の用い方というものに思い至ったのでしょう。

九州古陶磁に奥様の手料理と酒でもてなす田中丸邸の宴席—。想像するにその宴席では、客と酒を酌み交わしつつ奥様の手料理を味わいながら、その器の歴史からはじまり、陶工の事やデザインの事、他の焼物の事にも話が膨らんでいく—。

善八翁はそうしたことに、古陶磁コレクターとしての愉しみや喜びを覚えたのではないか。

そして最後に善八翁は客にこう言ったに違いありません。

「ね、九州の焼物って、素晴らしいでしょう」と。

(一般財団法人田中丸コレクション 学芸員 久保山 炎)