2021年3月5日 15:03

この2月は、福岡市博物館、福岡アジア美術館と一緒にオンラインを利用した「回想法」にチャレンジをしました。ところで「回想法」とは何でしょう。高齢の方々が昔のことを思い出し、その頃のことを語ってもらうことで、生き生きとした気持になっていただき、そのことが、認知症の予防や症状の緩和が期待できるとされています。しかし、それだけではなくコミュニケーションの力や人生を前向きに進む気持ちを育むことなど、様々な効果が挙げられています。昨年末に「令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業『文化芸術収益力強化事業』、博物館等における【新しい関係性の構築】による収益確保・強化事業』事業A①歴史博物館、自然史博物館、美術館における認知症対応プログラム実践事業 歴史博物館、自然史博物館を対象とした収蔵品等活用による『回想法』プログラム」という長~い名前の委託公募がありまして、かねてから「回想法」をやってみたいと思っていたこともあり、せっかくなので、3館一緒に応募しよう!ということで応募したのでした。お陰様で公募に通り、3館が連携して行う「回想法」プログラム、名付けて「福岡市ミュージアム・シニア・プログラム」を実施することになったのです。

このプログラムでは、「過去のことを話す」手掛かりとして、それぞれの所蔵品を使いました。しかし、プログラムの主要メンバーであるスタッフのうち、回想法経験のあるのは2人ほど・・・他は皆無です。そこで、回想法の経験のある外部の方や認知症を研究しておられる医療関係者の方に相談したり、福岡市の保健福祉局を訪ねたり、いろんな人たちの協力を得て、おっかな、びっくり活動を始めることになったのでした。しかも、始めるにあたって困ったことが一つ。そう、新型コロナウイルス感染症です。今回、福岡市内の高齢者通所施設に協力してもらい、その利用者の方に参加していただいたのですが、コロナのお陰で、参加者の皆さんに直接会うことはもちろん、施設に入ることもはばかられました。しかし、ここでめげるわけにはいきません。これまた、おっかなびっくり、オンラインで実施することにしたのです。

さて、このプログラムは5回のオンラインでの対話で構成されました。毎回同じ方が3人参加され、皆さんそれぞれ症状は違いますが、軽度の認知症を患っておられます。初回は参加者ご本人たちのことを知るためのヒアリングです。参加者の皆さんとはもちろん初顔合わせ。しかも、オンライン上ですから、相手の反応も良く読み取れず、否が応でも緊張が走ります。参加者の皆さんも「何が起こるのかしら?」と不安だったのではないかと思います。とはいえ、施設の方のサポートもあり、色々とお話を引き出すことはできました。しかし、会話というよりも質疑応用のような雰囲気になってしまったのも否めません。次回からが正念場です。

そして、2回目、「回想法」の初回を担当したのは福岡市博物館です。使用したのは、レコードプレーヤーと懐かしの歌謡曲、そして昔の福岡を映した写真でした。まずは、レコードプレーヤーを足掛かりに、参加者の皆さんの思い出などをききました。最初はまだ緊張もあったのか、短い返答や「あまり思い出せない」など言っていた参加者の皆さんですが、懐かしの歌謡曲が流れると、手拍子をしたり、ハミングをしたり、合わせて歌を歌ったりされ出しました。歌の力、スゴイ!その後、福岡の昔の町の様子の写真を見ながら、デパートに行った話や、自分の仕事の話、そして幼いころの話などをされました。

3回目は、福岡アジア美術館の所蔵作品図版カード「アートカード」を使ったプログラムでした。カードの中から「家族」をテーマに図版を選び、その図版カードを見ながらご家族のお話や思い出をうかがいました。すると、イワシ漁に行ったお話や近所の人とお酒を飲んだ話、畑仕事を手伝った話や、福岡アジア美術館の作品図版を見ていたからでしょう、ご家族とシンガポール旅行に行った話も出てきました。そして早くに亡くなったご姉妹のお話などされて涙ぐまれる瞬間もありました。「家族」を描いた作品図版だったせいか、次々とお話が出てきました。しかも、前回よりもずっと打ち解けた様子でお話しされていたのが印象的でした。

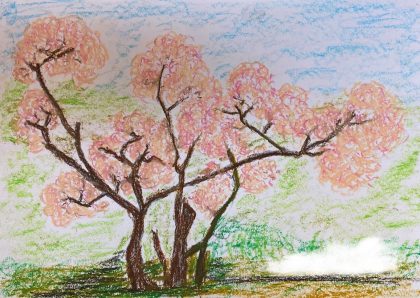

そして4回目。いよいよ福岡市美術館の番です。今回のプログラムのために、冨田溪仙が描いた《御室の桜》の60%の大きさの複製屏風を制作しました。

そして、それを施設に設置していただき、鑑賞しながらお花見の思い出を語っていただきました。さらに、桜の木片も用意し、版画の版木などに山桜の木が使われていることを伝えて、吉田博《櫻八題 花盛り》などの複製画も鑑賞してもらいました。

「お花見」は、高齢の皆さんも、そして私たちも馴染のある習慣なので、桜の花の絵を見ながら思い出を掘り起こせるんじゃないか、との思いからこのような流れにしたのですが、「もし、お花見をしたことが無かったらどうしよう・・・」という一抹の不安もありました。しかし、屏風を見ながら「花の色がそれぞれ違う」や「きれい」という感想を言っていただいたり、動物園近くにお花見に行ったこと、お弁当に花びらが落ちてきた話や、幼いころに近所の桜を見に行ったお話など次々と昔の思い出が出てきて、ほっとしました。また、参加者の皆さんが花見に行った場所などは、私たちが今も行く桜の名所でもあり、私たち自身も共有できる話題として楽しめました。そして、ヒアリングの時には見られなかった、お互いに質問をしたり、説明を補足したりというコミュニケーションが参加者の皆さんの間に生まれたことが、何より嬉しく感じたことした。また、後ほど施設の方がおっしゃっていたのは、屏風を使うことで、施設の中に異空間が出来上がり、それが皆さんの高揚感にもつながったとのことでした。

実は、福岡アジア美術館の回想法終了後に家族の絵を、そして当館の回想法終了後に桜の絵を描いていただいたのですが、三人三様の表現となっていました。それを見て、回想法に「表現」を加えた、高齢者のための新たなプログラムが考えられるのではないかとも思いました。

おっかなびっくり始めたこのプログラムですが、参加者の皆さんの思い出を引き出すことができ、美術館・博物館の新しい可能性を感じることができました。しかし、まだまだ私たち自身が気づいていない、いろいろな可能性があるはず!今後も福岡市立の3館、そしてそれだけでなくさまざまな人々、施設と協力しながら、その可能性を探っていきたいと思います。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2021年2月25日 16:02

近現代美術室Bで開催中の企画展『ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画』の会期も残すところ1か月になりました。本展は、戦前から戦中にかけて活動した前衛美術グループ、ソシエテ・イルフを紹介する34年ぶりの回顧展です。

前回のブログ「資料から読み取れる手の痕跡—ソシエテ・イルフ展」では、展示資料の中からグループの活動ぶりを伝えるアルバムなどの資料をご紹介しました。今回は、会場の後半で紹介しているソシエテ・イルフとして活動した前後の時代(1930年代-1940年代)の作品について、少しだけご紹介します。

「イルフの作品」会場風景

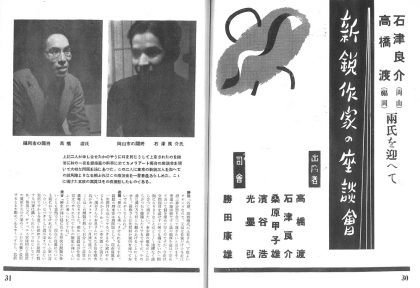

事前調査の過程でカメラ雑誌からソシエテ・イルフのメンバーの発言を拾っていくなかで、興味深いことに気づきました。それは、彼らが作品の発表を重要視していないということです。たとえば、高橋渡が石津良介ら4名の写真家と共に雑誌『カメラアート』の座談会に出席した際の次のような発言に現れます。

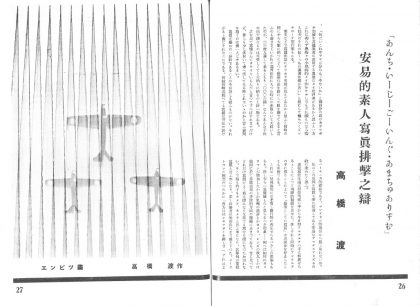

高橋「自分で言ふのも変だが、「BELLA(ママ)」という作品は16日間通ってやっと作画したものです。飛行機の方はあれ一枚作るのに六打のフィルムを使ひました。一般に発表すべき性質のものではなかったかもしれません。

石津「いや、それはおかしいな。要するに吾々としては自己燃焼といふことが大切ですね。」

桑原「高橋さんの鉛筆画の写真などは絵を書いた方がよかあないですか。」

高橋「いや僕には描けない。やはり一番あれを発表したかったのです。」

石津「僕は高橋氏の説を支持してゐるように聞こえるかも知れないが、ああした写真は僕は嫌ひですよ」

高橋「それは分かります。私は以前から自分で沢山の写真を作って家に保存してあります。勝田さんの前でこんなことを言っては失礼ですが、いつも焼くづしの方を懸賞などに出したりもしてゐます。発表というのは第二義、三義的ですな。」

(『カメラアート』6巻6号、1937年12月、下線筆者)

「福岡市の闘将 高橋渡氏」と紹介されているカメラアートの紙面

イルフ展の準備の最中に目に飛び込んできた「発表というのは第二義、三義的ですな。」という言葉は、ちょっと衝撃でした。それに、「勝田さん」は『カメラアート』の編集長です。何度も作品を発表しお世話になっている編集長に向かって「焼くずし」、つまりベストな状態ではない作品を投稿している、と言ってしまうのは、なかなかの度胸ではないでしょうか。あえてこんな発言をしているところに、譲れないポリシーがありそうです。

この発言は、ソシエテ・イルフが自分たちの作品展を行っていないことと関係がありそうです。踏み込んで想像してみると、高橋をはじめとするイルフのメンバーは、発表して評価を受けることよりも制作過程そのものに充実感を見出していたのではないでしょうか。

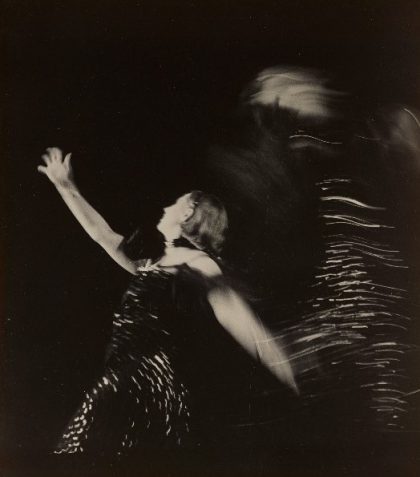

座談会で話題に上った高橋の《BELA》の制作を例にとってみます。これは、おそらく福岡市内の劇場に取材し、時代のムードを閉じ込めた作品です。きらびやかな衣装を着たダンサーが右手を挙げて一歩踏み出した瞬間を捉え、黒一色の背景にも拘わらず、画面に軽やかな印象をもたらしています。

《BELA》 1937年 個人蔵

画面の中で重要な役割を果たしているのは、白い光の残像でしょう。ダンサーの纏う衣装の光沢が、彼女の動きとともに白く波打った光線となって背中側に流れています。背景が黒いので白い線が際立ち、画面右手がうっすら発光しているようです。それに加え、波打った白い線はダンサーの髪の毛と呼応し、作品全体にリズムを与えています。これらの効果は、シャッタースピード、ダンサーの動作、カメラそのもののブレ、すべての要素がそろうことで初めて生まれるものです。高橋はこの作品のために16日の取材期間を費やしたといいますが、光のコントロールに相当苦心したのではないでしょうか。

高橋は、安易なアマチュア写真がはびこる現状をたびたび嘆き、折に触れて「スナップ写真の氾濫」などと批判していました。作品のためには惜しみなく写真材料を費やし、他の写真家たちに厳しい批判を述べることもありました。《BELA》の残像の表現は中山岩太や小石清といった関西圏の先行する写真家たちとも通じる点がありますが、写真の材料、技術、同時代写真の知識を総動員して作った点も含め、彼の写真家としてのスタンスが現れています。

高橋の写真論は紙上論争にまで発展した(『カメラアート』6巻3号1937年9月号)

ちなみに、左ページが冒頭の座談会でも話題に上がっている《エンピツ画》。

こうしたエピソードを踏まえると、「発表は第二義、三義的」という発言は、十分に練り上げていない作品を乱発することへの拒否だったのではないか、と想像できます。彼の関心は、新興写真に伴う様々な写真技術を用いて納得のいく写真を作り上げることでした。《BELA》の取材の詳細は分かっていませんが、少なくとも十分な日数を費やすことができたのは確かです。納得いくまで制作できたからこそ「発表すべき性質のものではない」、という、やや内向きにも思える姿勢。これは、作品を世に出すことで何らかの役割を担わされたり、その反対に糾弾されたりする恐れのあった時代状況と絡み合っているのかもしれません。

高橋のポリシーは、1939年の最初のソシエテ・イルフの宣言文で、より明快に示されました。そこには、「ソシエテ・イルフは自己の為に写真する。/それは誰の為でもない。/純粋に自己の為の燃焼である」とあります。“燃焼”というキーワードを心に留めて再び《BELA》に目を移すと、白い光の残像が、爆ぜる火の粉のようにも見えてきませんか?

追記

福岡県立美術館、北原白秋生家・記念館の2館で、ソシエテ・イルフと関連の深い展示が開催中です。3館を巡れば写真・絵画、工芸・デザイン、詩歌と、ジャンルを跨いだ福岡の文化相関図が描けそう…!イルフ展と合わせて巡るのをおすすめします。

①「生きることから──柏崎栄助とデザイン」(福岡県立美術館、~3月14日)

イルフメンバーの小池岩太郎と東京美術学校時代から盟友だったデザイナー、柏崎栄助の仕事を振り返る展覧会です。イルフ的には、小池岩太郎が工場長として働いた琉球漆器の工房「紅房(べんぼう)」に関する充実した資料が見逃がせません。

https://fukuoka-kenbi.jp/exhibition/2020/kenbi11307.html

②「ソシエテ・イルフ 田中善徳 作品展」北原白秋生家・記念館 (~3月31日)

なんと、ソシエテ・イルフ展に合わせて田中善徳に関する資料展示を企画していただきました。田中が写真を担当した『水の構図』の版下原稿や、交流のあった詩人の与田準一との書簡を展示しています。

http://www.hakushu.or.jp/about_hakushu/index.php

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ )

2021年2月10日 09:02

門田コレクションを初めて知ったのは2016年の4月初旬、当館ボランティアさんからの一本の電話からでした。「知人が中国陶磁コレクションの寄贈先を探しており、福岡市美術館も候補に入っています。取り次ぎましょうか?」というお話で、コレクターのお名前は「門田敏郎さん」と。

どうも初めて聞くお名前ではないような気がして、名刺の綴りをめくり、めくり、見つけました。さかのぼること6年前、間接的に名刺をいただいていました。当館で初めてまとまった中国陶磁コレクションを寄贈して下さった森田暁さんのコレクションをお披露目する展覧会(「森田コレクション 中国陶磁の5000年」展)を、2010年に開催しました。門田さんは同展に来られ、あいにく当日は私が不在でしたが、受付に名刺を託けてゆかれたのです。名刺には陶磁研究家としての肩書しか書かれていませんでしたが、その方が、あの有名な老舗提灯店の店主だということは、ボランティアさんからの電話で初めて知りました。そして、ご体調が思わしくなく、入院中であるということも。

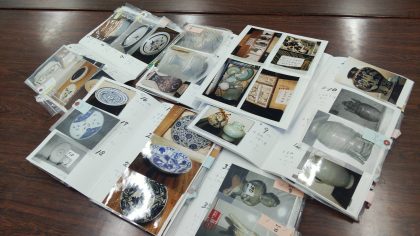

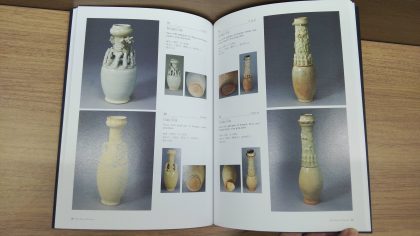

2日後、貸倉庫に保管されるコレクションを拝見しました。六畳ほどの室にテトリスのようにビッシリと詰め込まれた箱の数々。ご家族の案内で、門田さんが作成されたコレクションの写真リストをめくりながら一点一点、箱を開けて中身を拝見。古くは新石器時代の彩文土器から明の景徳鎮窯の染付磁器まで、4000年の中国陶磁の歴史を照らしだすかのような幅広い内容構成に驚きました。とてもその日に全点は見られませんでしたが、これはただならぬコレクションだとわかり、寄贈を前提とした調査のため一括寄託を受けることとしました。

貸倉庫内の門田コレクション 2016年4月

門田さん作成の写真付きリスト

病床にご挨拶に上がった時は緊張しましたが、門田さんは言葉を発することも不自由なご容態の中、「よろしく」と私の右手を力強く握って下さり、胸が熱くなりました。永眠される3週間前のことでした。

11月、門田コレクションは美術資料収集審査を通過し、151件の作品が正式に福岡市美術館へ寄贈されました。当館はリニューアルのため長期休館に入ったばかりの頃でした。それから2年半もの間、コレクションは工事中の館内の館内収蔵庫に安置されたまま、展示室という表舞台に立つ日を静かに待ち続けていました。そしてこの度、満を持して、新しくなった展示室にてコレクションの全容を一挙公開する展覧会の開催となりました。

開幕前日の夜、私にはリニューアル開館後もっともハードとなった展示作業が無事に終わり、壮観な室内をグルリと一点一点最終チェックをしながら、門田さんへの敬意と感謝の気持ちを改めてかみしめました。

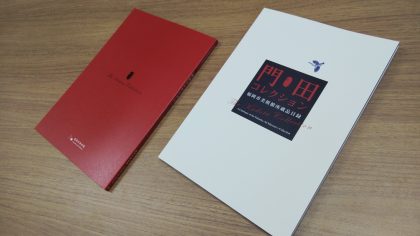

図録も発行しました。『福岡市美術館所蔵品目録 門田コレクション』、門田コレクションの美術資料総目録(オールカラー)です。

展覧会ポスター・チラシとともにデザインをお願いしたのは、グラフィックデザイナーの松浦佳菜子さん。赤を基調とするのは、そう、提灯に由来するもの。「シンプルに。でも存在感が際立つものがいいなぁ~」という私の漠然とした希望に対し、松浦さんは何度も提灯店に足を運んではイメージを膨らませて製作に臨み、素晴らしいデザインを作って下さいました。

全点について底裏もしくは背面の図版も載せ、器物には全て重量も記載しました。作品を手にとってグルグル回しながら、底を見たり、背面を見たり、重みも感じながら鑑賞している気分になる、そんな図録になればいいなと思い、編集しました。

展覧会は4月11日(日)まで。ご来場お待ちしております。

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒 )