2021年2月4日 10:02

「テグス張り講座」を受けるこぶうしくん

みなさん、こんにちは。ボクは福岡市美術館のこぶうしくんです。今年は丑年だしいっぱい活躍するつもりだよ〜。

ボクは1月末に「テグス張り講座」を受けました。金槌や釘を見て何か工作をするのだとわくわくするボク。

あれ?・・・ところで、”テグス張り”ってなぁに?

さっそく講師のG学芸員に聞いてみました。

G学芸員

「テグスは魚釣りにも使っているナイロンなどの合成繊維でつくられた糸だよ。美術館では作品を展示するとき、作品の転倒を防ぐためにこのテグスを作品に張るんだ。今日はこのテグス張りの技術を学ぶための講座だよ。」

なるほど〜。言われてみれば、展示室をお散歩しているときにお皿や壺の作品に張ってあったような気がする。

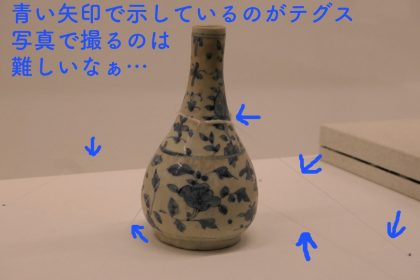

テグスを張って展示されている作品

テグスがピンッと張っていて、無駄がないなぁ。作品をみるときに邪魔にならないようきれいに張ってある。これがテグス張りの技かぁ。ボクもやってみたい!

G学芸員がひとつひとつ説明しながら実際に手を動かしてやってみせてくれました。

※作品はもちろん本物…ではなく、練習なので黒楽茶碗 銘「次郎坊」のレプリカだよ。

展示替え当日にテグス張りをすることになっているM学芸員は、とっても真剣な面持ちでG学芸員の手元を見つめています。

説明をきいてから各自で実際にテグス張りをやってみました。

もくもくと手を動かしてG学芸員のようにやってみます。わからないところを聞くとすぐに教えてもらえました。とっても頼もしいG学芸員。

教えてもらったテグス張りの手順を書いておきます。

<準備するもの>

練習用の作品(コップやお皿)・練習台(木の板)・マスキングテープ・釘・テグス・チューブ・金槌・ハサミ

作品の位置を決めたらマスキングテープで見当をつけて、作品を囲んで均等になるように定規を使って4箇所釘を打つ場所を決めます。

決まったら作品を台から降ろして安全な場所へ移動させておきます。

金槌で釘の頭が数ミリ出ているくらいまで打ち込みます。

そしてテグスの登場!

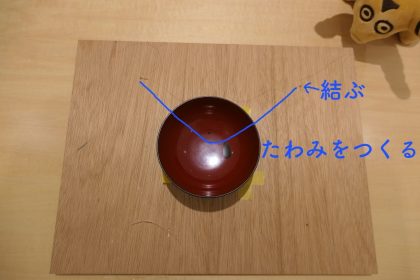

左上の釘にテグスを結びカットしたチューブを2本通しておきます。作品を定位置に置いてたわみをつくり右隣りの釘に結びます。

同じように、左下の釘にテグスを結びチューブを2本通します。上側のテグスと交差するようにまわして通し右下の釘に結びます。チューブは4つとも作品に当たる部分に移動させておきます。

微調整をして、マスキングテープを慎重にはがし、余ったテグスをハサミで切ったら…完成~!

G学芸員に褒められたよ、やったぁ~!

うーん、でもやっぱりまだまだ難しいなぁ。時間もすごくかかっちゃうし全然テグスの張りが均一にならない。上手な人がすると全部同じ強さで張ることができるんだって。やっぱり磨かれたプロの技なんだなあ。

プロの技はここでみれるよ→スゴ腕! やきもの転倒防止・テグス張りの技 Marvelous! Technique of Fixing Potteries with Nylon Strings

実はこのテグス張り講座は、2月2日から開催の展覧会「門田コレクション 中国陶磁4000年の旅」(~4月11日)に合わせて実施された内々の特訓講座だったんです。

今回の展覧会では陶磁器の作品がおよそ150点もあって、そのほとんどにテグス張りがされています。展示替え当日は学芸員と美術品専門スタッフの総勢8人掛かりでひたすらテグス張り…、猫の手じゃなく牛の手も借りたいほどの忙しさでした。でも無事に展覧会初日を迎えて、たくさんのひとが展覧会をみにきてくれました。

ぜひ、このブログを読んだからには、作品だけじゃなくテグス張りにも注目してみてみてね。

え?もう展覧会を見てしまったのにテグスは全然見てなかった?それはとても嬉しい言葉です。だって、気づかないほどきれいなテグス張りだったってことだから。よーし、ボクももっと上手くテグスを張れるようにがんばるぞ〜。

こぶうしくん(代筆:教育普及係 上野真歩)

【御礼】

先日インターネットミュージアムにて行われた「ミュージアム 干支コレクション アワード2021牛」にてコブウシ土偶(古代オリエント博物館よりエントリー)が2位となりました!応援コメントには当館のこぶうしくん宛てかと思われるメッセージも多数あり、スタッフ一同感謝感激しております。今後とも、こぶうしくんをよろしくお願いいたします!

2021年1月29日 09:01

「あの人の作品は持っとうと?」

「あの作品の名前なんやっけ?」

お困りですか。所蔵品のお問い合わせはよくあるんです。「所蔵品検索」を使って、すぐに解決できますよ!当館のウェブサイトには、いつでも、どなたでも1万6000点を越える所蔵品を様々な条件で検索できる「所蔵品検索」機能があります。すごく便利なんです。でも、 展覧会と違って注目されないので、なかなか気づいてもらえません。

「そんなに便利な機能なら、はよ、知りたかったー。どうやってやるん。」

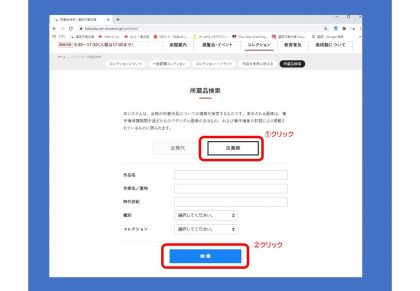

検索してくれるんですか。うれしい!では、まずトップ画面の太字「コレクション」にカーソルを合わせて、「所蔵品検索」をクリックすると検索画面が出てきます。

「どんな作品かは思い出せるんやけど、作品名が分からーん。」

よくありますよね。作家名や作品名、どちらも分からなくて大丈夫です。例えば、古美術を選択し、何も入力せずに青い検索ボタンをクリックします。

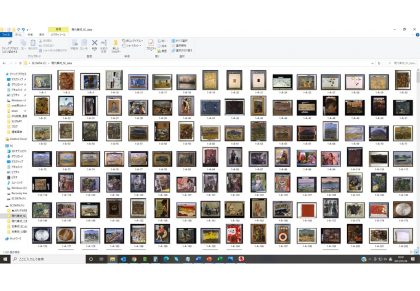

作品画像がずらっと並んで表示されましたか。すてきでしょ。当館の古美術の所蔵品が一度に検索できました。気になる作品をクリックすると、作家名や作品名のほかに、サイズや素材も分かります。例えば気になる作家を見つけたら、今度はその作家名を条件に入れて検索してみてください。すると、どんな作品を何点所蔵しているのかが分かります。近現代美術も同じ方法で検索可能ですが、色々とややこしいのでやめておきましょう。

「なんなん。気になるやん。」

「近現代美術は何ももってないやん。でもこの前、展示室でシャガール見たばい。」

この画面、しーんとしていますが作品はあるんです。当館ではシャガールの作品を確かに所蔵しています。古美術と違って画像が表示されないので、作品がないといつも疑われますが、「該当する所蔵品が見つかりませんでした。」と表示されない限り、所蔵しています。

「なんで画像が入ってないとよ。作品名だけじゃどんな作品か分からんやん。」

おっしゃり通りです。でも、著作物は著作者の死後70年まで保護されているため、画像によっては、著作権法の制約を受けて公開できません。

「どうにかならんと?また疑われ続けるばい。もったいない。作品画像があるだけで、もっと検索してくれる人ふえるんやないん?」

そんな心配してくれて、ありがとうございます。私の力ではどうにもならないと言い訳してきた毎日でしたが、実は平成30年5月25日に、「著作権法の一部を改正する法律」が公布され、32,400画素以下の画像(サムネイル画像)であれば著作(権)者の許諾がなくても作品画像をウェブ上に公開できるようになりました!ちなみに、サムネイル画像はだいたい長辺が5センチくらいの小さな画像です。

「ちっちゃいわ!まあ、無いよりましか。」

私もそう信じています。サムネイル画像は作品の色や質感を忠実に伝えるものではありませんが、図柄や色を確認するのにはきっとお役に立てるはず。

「だんだん作家名を思い出してきた!検索してみよっと。」

今までの努力が報われます。只今、パーフェクトな所蔵品検索ページを目指して作業に没頭中です。一日も早く皆さんに、当館の近現代美術作品を知っていただきたいと思い、これまでに作品画像、約1,500点を毎日コツコツ、サムネイルにしてきました。来週2月5日(金)、ついに1,500点の作品画像を公開します!今後もコツコツ作業を続けて、作品画像をまとめて公開いたします。まずは2月5日の画像公開をお楽しみに!!

(学芸員 臨時職員 川人未来)

2021年1月13日 17:01

1月5日に、近現代美術室Bで企画展「ソシエテ・イルフは前進する 福岡の前衛写真と絵画」がスタートしました。ソシエテ・イルフは、1930年代半ばに福岡で結成され、シュルレアリスムや抽象芸術を吸収し、写真、絵画、工芸デザインと、それぞれのジャンルで創作をしていた前衛美術グループです。

今回の展示は、1987年以来2度目の回顧展です。34年ぶりの展示の準備は、1987年の展覧会で紹介していたメンバーの作品や資料が見つかるか、若干の不安を抱えていました。所蔵者の代替わりによって資料が散逸することは珍しくないからです。しかしながら、イルフメンバーのご遺族や作品を所蔵する美術館はもちろんのこと、多くの研究者の方々にご協力いただき、当初の予想を超えて多くの資料を展示することができました。一部散逸はあったものの、《イルフ逃亡》をはじめとするメンバーの作品のほか、新出資料として作家の旧蔵アルバムや蔵書、イルフの会友として親交を持っていた渡辺與三(清次郎)の作品を展示しています。

「ソシエテ・イルフは前進する」という熱い宣言文から窺われる通り、戦争の真っただなかで活動を続けた彼らの志は高く、短い活動期間の中に様々なドラマがあります。すでにイルフを知っている方もそうでない方も、今回の展示資料からドラマを読み取っていただけると思います。今回のブログでは、そんな展示のみどころの一部をお伝えします。

展示室前半の様子

本展は、大きく分けて前半・後半の二つのセクションに分かれています。前半には、グループとしての活動や時代背景を示す資料のほか、写真を撮影していたメンバーが個人的に所有していたアルバム、雑誌などを大きなテーブル型のケースと壁面を用いて展示しています。

前半で紹介している資料の特徴は、彼らの手の痕跡が追体験できることです。

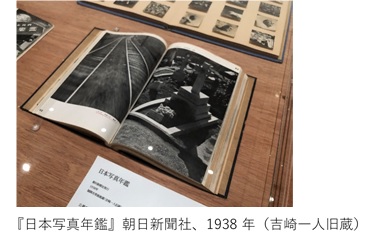

吉崎一人が旧蔵していた1938年版の『日本写真年鑑』(朝日新聞社)はその一つです。『日本写真年鑑』とは朝日新聞が主催する月例写真懸賞の入賞作品をまとめたもので、その年に発表された写真の集大成です。ここには吉崎の《カーヴ》が掲載されていますが、吉崎は、作品が掲載されたページに赤ペンで線を引いているのです。熱心に作品懸賞に応募していた彼の充実した心持が想像されます。

久野久や吉崎一人(註1)、高橋渡によるアルバムにもご注目ください。久野と吉崎のアルバムは、まるで画集のように紙焼き写真を貼り付け、その横に端正な文字でタイトルを記入しています。その文字は写真によって文字の調子が異なり、作品のテーマに合わせてレタリングを考案していたと思われます。高橋のアルバムは、コンタクトプリント(註2)を整理したものです。海辺で撮られた写真が多く、砂浜でマネキンや貝殻などを配置した正方形の画面が並びます(インスタグラムのトップ画面を連想する方もいるかもしれません)。プリントの一枚一枚は遊び心に満ちており、眺めていると、高橋が熱意をもって撮影に臨んでいたことが感じられます。

こうしたアルバムは彼らの創作の過程の記録であるだけでなく、モチーフや撮影手法に対する関心のありようを雄弁に語ります。彼らの作品にはシュルレアリスムを取り入れた「前衛写真」や、被写体から特定の意味づけを取り払って純粋な造型に着目した「新即物主義」の要素を見ることができます。

長崎に続き幕末期に写真をいち早く取り入れた都市である福岡では、1930年の時点ですでに17ものアマチュア写真団体がありました(註3)。既にグループに所属しているものもいましたが、新たに「イルフ」というグループを結成した背景には、前衛芸術への関心や好奇心、撮影という行為そのものへの愛着といった共通点があったことでしょう。

彼らはやがて産業奨励館やブラジレイロなどをたまり場にし、連れ立って写真撮影に出かけ、定例会を開いて互いに作品を批評しあうようになります。彼らの活動拠点を地図で確認すると、西中洲を挟んだ両岸の地域というごく限られた場所であったことがわかります。地図とケース内の資料を照らし合わせると、手の痕跡とともに、モダン都市を軽やかに歩く7人の足取りも感じられます。

資料を紐解くごとに、「幻の前衛美術集団」だったイルフが徐々に実態を持った人間たちとして感じられてきます。このことは、今回展覧会のための資料調査を通して得られた大きな収穫でした。

今回の展覧会を記念し、図録を発行しています。オンラインショップでも販売しておりますので、今は直接会場に行けない…という皆様も、ぜひ34年ぶりの回顧展をお楽しみください。

(イルフの作品を展示している展示の後半については、またいずれお伝えします。)

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ )

註1 スライドでのみ紹介

註2 フィルムを印画紙に直接プリントし、どんな写真が撮れているかなどをチェックするもの

註3 『写真界重要記録』朝日新聞社、1930-1931年