2020年5月19日 10:05

福岡県の緊急事態宣言が解除され、当館もようやく開館することができました。皆さまお元気でしょうか。心の不安を少しでもやわらげ、しばしの憩いと癒しをもたらす役目を担っている美術館なのに、長く休館してしまいました。開館できることを館員一同心待ちにしていましたので、ほっとしています。

ただ、今後も感染リスク低減のため、来館される皆さまにいろいろとご不便をかけ、ご協力をいただくことになります。またもや感染が拡大して再度の緊急事態とならないためにも、申し訳ありませんが、ご協力をお願い申しあげます。

さて、お気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、この4月に館長から総館長という職名になりました。どこか別の施設の館長を兼務するわけでもなく、偉くなったわけでは全くありませんし、館長でも重みが半端ないのに、総館長なんて、かるーい人間であるわたしといよいよ釣り合いがとれず、なんとも居心地が悪い感じですが、これまで通りにお付き合いください。

重い軽いで思い出しました。昔々、学芸員になった頃に思い知らされたことがあります。単純なことなのですが、美術作品はけっこう重いのです。もちろん唐物茶入みたいに見た目よりもずーっと軽いものもあるのですが、鎧や兜、屏風、現代日本画(壁のような)、仏像、石像などなど、ふうふう言いながら持ち運ぶこともしばしば。それに、軽い作品であっても落としたりしたらそれこそ大変ですから、身体に力が入っていまい、肩が凝ってしまうことも。学生時代は実物でも写真でも眺めるだけでしたから、重さなんてほとんど考えたこともなく、イメージだけを追いかけていたわけです。大げさに言えば、学芸員になってはじめて実在する物体としての重みに圧倒されたというところでしょうか。

バーチャル技術が進めば、仮想現実の世界でリアルな重さも感じられるようになるでしょう。もう感じられる?でもやはり、本物がもたらす、それこそ「重み」みたいなことは伝わらないのでは、なんて思うのです。今度美術館に来られたら、展示されている作品のリアルな重さと実物の「重み」について、想像してみてはいかがでしょう。

唐物肩衝茶入 銘「松永」

驚くほど薄く、軽い唐物茶⼊の代表

(総館長 中山喜一朗)

2020年5月15日 09:05

いよいよ、5月19日に再開館です。美術館の復活、いや休館→開館→再休館を経ていますから、再復活というか、新復活というべきでしょうか。

美術館を開けられる、開館を待ち望んでくださっていた方をお迎えできるというのは、やはり美術館にとっては喜びです。

お客様をお迎えするにあたって、安全安心に展覧会を鑑賞していただき、施設を利用していただくために、現在さまざまな準備をしています。そして、開館時には美術館という空間を安全に共有していただくために、「発熱時など、体調の悪い時はご遠慮いただく」「マスクの着用をお願いする」「人との距離を2mほど保っていただく」などをお願いしたいと存じます。御来館の際には、どうか、御協力をよろしくお願いいたします。

一方で、まだ行くのは不安という方もおられるかと思います。どうか、みなさまが「今なら」と思えるタイミングで、お越しいただければ幸いです。「まだ会えないなら、会えるまでつながろう」と、オンライン大作戦も当面続けていきます。

実際にお会いできるのと(マスク越しですが!)、オンラインでつながれるのを楽しみにしております。

(館長 岩永悦子)

2020年5月13日 13:05

今回「平成元年の日本人像」というコレクション展覧会を準備しました。日本広告写真家協会(APA)が、昭和から平成に改元された年に、その当時生きていた日本人を任意に、一定のフォーマットで撮影するプロジェクトで、その写真108点が福岡市美術館に寄贈されています。その写真を見ていると、アントニオ猪木、間寛平といった著名人も散見され、約30年前の当時をしのぶことができます。

国内では昭和天皇崩御、消費税導入、参院選での与野党逆転、手塚治虫と美空ひばりの死去。海外では中国天安門事件、東欧革命と冷戦の終結、と時代が音を立てて変化していた年でした。それで自分自身のことを思い出してみました。つまり平成元年、自分が何をしていたかです。その年、私は無事試験に合格し、晴れて大学生となって京都で1人暮らしを始めました。実は、入学した学部は、現在の仕事とは何の関係もないところで、そのまま進んでいたら学芸員という仕事はしていなかったと思います。

進路変更はもう少し後なのですが、その種は、この年から少しずつまかれていたのではないか、と今になって思います。大学入学前は全く経験のなかった、現代美術の展覧会めぐりを始めていて、買い求めた図録は自宅の本棚の片隅にまだありました。そのうちの2つを図録にて紹介します。

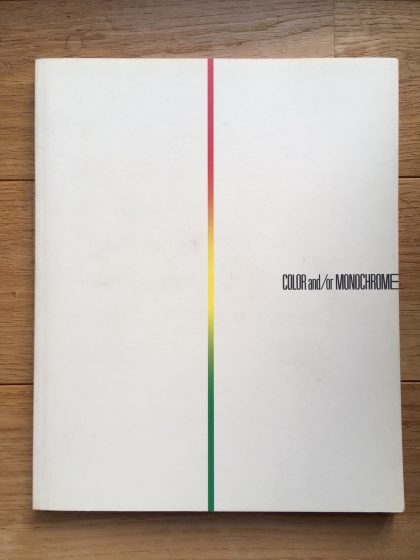

まず1つ目が、「現代美術への視点 色彩とモノクローム」。平成元年に東京国立近代美術館にて企画開催され、翌年1月に京都国立近代美術館に巡回(と言ってもその当時はどこで企画されるとか巡回とか美術展のシステムなど全く知りませんので、単に平成元年の暮れにチラシを見て興味を持ち、見に行っただけですが)。難解な現代美術作品ばかりの展覧会だったのですが、難しいとは感じず、むしろ面白い、と思ったことが、それ以降の美術に対する態度を決定づけたように思います。ここで「難しい」と思っていたら、美術の専門分野が違っていたかも? 日本作家もイケムラレイコ、原口典之など、後に評価を高めた作家が出品しておりました(もちろん、この時はその名前を聞いてもちんぷんかんぷん)が、この年アメリカでは、日本現代美術を紹介する「アゲンスト・ネイチャー」が開催されてもいましたし、草間彌生の回顧展も開かれたころ。前者に出品していた椿昇、大竹伸朗、ダムタイプ、舟越桂、宮島達男、森村泰昌などは本展には皆無。時代を切り取ることよりも、モダンアート以後の歴史の本質に迫ることを重視していた企画内容になっていたと思います(と、今になってようやくわかる)。

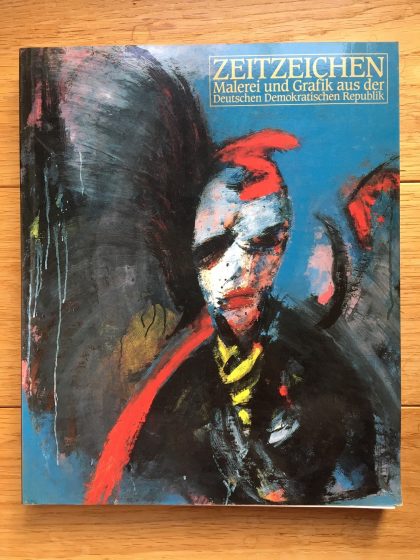

2番目は「東ドイツ美術の現在」。平成元年から翌年にかけて国内7会場(! マイナーな内容なのになんでそんなに?)巡回した展覧会。平成元年後半に一気に進んだ東欧革命でベルリンの壁が崩壊し、東ドイツという国家も風前の灯火、というタイミングでこの展覧会。そりゃあ見に行くよね、ということで私が見たのは平成2年5月ごろに巡回先の兵庫県立近代美術館においてでした。現代美術というよりは、戦前のモダンアートの延長のような具象絵画が多数でしたが(これも今だからわかるけど、ドイツ表現主義、新即物主義の延長のような作品が多かった)、図録を見返すと印象に残っていた作品もいくつかあって、当時何かしらインパクトを覚えたのかもしれません。それにしても、この時点でドイツ美術、といえば西ドイツの美術、ゲオルグ・バゼリッツとか、東側に住んで西側で発表していたA.R.ペンクとか、アンセルム・キーファーとかジグマール・ポルケとかヨルク・インメンドルフ、でしょう(と、これも今になって思うこと)。しかし、もう「東ドイツ」自体が存在しないことを考えると、この時にこの展覧会を見ることができたのは貴重でした。

ついでながら、平成元年に関してもう1つ。そして先日企画していま残念ながら巡回延期となっている「富野由悠季の世界」展に関連ある出来事としては、『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』がオリジナルビデオアニメとして制作されたこと。これは富野由悠季監督以外の監督が作ったガンダム作品。時代の移り変わりはこんなところにも感じられました。

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )