2019年8月16日 11:08

どーも。館長の中山です。7月26日、福岡歯科大学で福岡学園の開学記念式典があり、講演をたのまれていたので行ってきました。大学本館の立派な玄関を入ると、巨大な陶板壁画が目に飛び込んできてびっくり。「えっ! これは甲斐巳八郎さんの作品! すごい!」と目を見張り、感動しました。

というのもわたしが学芸員になってはじめて担当した企画展が「現代に生きる新しい水墨画の世界 甲斐巳八郎展」(1982年)だったから(古美術の学芸員として就職したのに、しょっぱなから「水墨画だから」ということで現代美術をやらされたんですよ)です。でもすごく勉強になったし、今でも忘れられない展覧会なんです。だから、当時はまったく手がつけられなかった甲斐さんの若いころのことを4年前から美術館の研究紀要に「満州の甲斐巳八郎」と題して資料紹介の連載もしているんです。7月の初旬に国会図書館で何度目かの調査をしたばかりだったし。我ながら執念深いなあ。

その甲斐さんの巨大な壁画が突然目の前に現れたので驚いたのです。無理ないでしょう?「こんなの知らなかった! すごくいい作品だ!」なんて。甲斐さんの略年譜などの書かれたパネルが設置されていて、作品のタイトルはありませんでしたが、中央アジアの山なみを描いた晩年の作に違いないのです。

でも待てよ。あれ、そうだっけ? …思い出した。38年前、新人学芸員として手探りで甲斐さんの年譜を作っている最中に、この壁画を見に来ているんです。それを完全に忘れていただけのこと。歳はとりたくないですね。そのうち、一度読んだ小説をまた読んで、一度読んだことも忘れてまた感動したりしてしまうのでしょうか。まあ、それも幸せ? 歯科大学や大学病院に行かれることがあったら是非見てみてください。水墨画のニュアンスと力強さが見事に再現されています。

(館長 中山喜一朗)

1977年2月に着手し、1978年9月に完成。甲斐巳八郎は1979年6月没。写真は福岡歯科大学総務課・和才広輝氏撮影、提供。

2019年8月14日 12:08

ミュージアムショップに新しいオリジナルグッズが増えました。

仙厓義梵の《虎図》と、《コブウシ形土製品》をまさかのバブルガムで再現しています。特に虎図は商品化の依頼したときに、こんなに愛嬌のある可愛いガムを作って頂けるとは想像をしていませんでした。職人さんが愛情を込めて一つ一つ作成しており、顔の表情や形が微妙に違います。是非、お気に入りのこぶうしくんガムと虎図ガムを選んで、連れて帰って下さい。

・仙厓虎図ガム 税別260円

・こぶうしくんガム 税別260円

こぶうしくんガムはオレンジ、ブルー、ピンクの三色から選べます。味は全て爽やかな青りんご味です。こぶうしくんボールチェーンマスコットや、仙厓虎図の福かぶり猫、ポストカードと一緒に飾ると、可愛すぎて食べれなくなるかも。

開館以来人気の「福かぶり猫」や「こぶうしくんボールチェーンマスコット」もお忘れなく!

・こぶうしくんボールチェーンマスコット 税別800円

・福かぶり猫 虎図 税別3,900円

・ポストカード 虎図 税別110円

2019年7月26日 18:07

今月24日、ようやく福岡管区気象台が、九州北部の梅雨明けを発表しました。今年は平年に比べて梅雨入りも梅雨明けも遅く、今も梅雨の時期の名残を感じる蒸し暑さです。現代人である私達はクーラーが手放せない生活を送っています。

ところで、都市部では建物やアスファルトに直射日光があたり、うだるような暑さと湿度で不快指数が高くなりがちですが、ひとたび山間部に足を踏み入れてみると、驚くほどひんやりと快適に過ごせる場合があります。

今回ご紹介するのは、ブログのタイトルでもある水上泰生の≪梅雨あけの頃≫です。

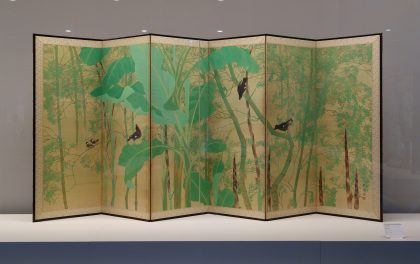

中央にバショウ科植物の葉が大胆に広がり、周辺に生えた竹林には南国の鳥であるハッカチョウと雀がとまっています。植物は青々と繁り、鳥はさえずり、生物たちの生命力が満ち溢れた画面となっています。

ハッカチョウは中国南部と東南アジアといった熱帯地方に分布する鳥で、バショウ科の植物も竹も、ある程度湿度が高くないと育ちません。そのため、この風景はそれなりに湿度が高いことが推測されます。それでも、ほどほどに生えた竹林に光が差し込むことで、明るい画面に、どこか涼しげな温度が感じられるようです。この画面の中に飛び込むことが出来れば、クーラーいらずの非常に快適な空気を味わうことが出来る、そんな気がしてなりません。

こちらの作品、近現代展示室Aにて8月25日(日)まで展示してます。

こちらの作品、近現代展示室Aにて8月25日(日)まで展示してます。

(学芸員 作品保存担当 渡抜由季)