2026年1月1日 11:01

どーも。あけましておめでとうございます。総館長の中山です。

そろそろ誰か書いてくれないかなあとブツブツ言いながら、今年もお正月の年賀ブログを書いています。ここ二年は、干支の動物《辰》や《巳》について、美術を少しからめながらとりとめもなく書いてきました。さっき読み返して、恥ずかしい内容なので、お屠蘇も飲んでいないのに顔を赤らめています。

で、今年は馬なんですけど…。馬と美術って、いいネタが思い浮かびません。絵に描かれている馬はたくさんありますし、中国絵画には李公麟の《五馬図巻》という名品もあるのですが、それって実際の馬の凛々しさや美しさ、描かれているのが名馬であること、名馬を美しく描いていることに意味があるわけで、「馬を描くことの意味」というか、大げさに言えば「美術におけるシンボルとしての馬とはなにか」みたいな、深いところにはつながらないのかなと。

で、悩んだ末に「絵馬」があったと膝を叩きました。神社にお願いごとを書いて奉納するときのアレです。「絵兎」でも「絵鼠」でもよさそうなのですが、どうして「絵馬」なんでしょうね。馬でなければならない理由があるはずですよね。

ググってみるとウィキには「かつて、神々は騎乗した姿で現れるとされ…」などと、そもそもの「絵馬」の歴史が詳しく書かれています。でもね、ちょっと違うと思うのです。日本の神様が馬に乗っていたからじゃない。神様へのお願いが、馬でないといけない理由は、お天気に関係があるんです。例えば、京都の貴船神社や奈良の吉野の丹生川上神社は水の神様を祀っていますが、雨ごいをするときは黒い馬、長雨が続くと白い馬が奉納された古代の記録が残っています。さすがにその都度実際の馬を奉納するのは大変ですので、時代が下ると生きた馬の代わりに馬を描いた板が納められるようになりました。これが「絵馬」のはじまり。ここまではネットでも簡単に調べられます。

問題は、なぜ馬の色で祈願する内容が反対になるのかというところでしょうね。興味深いのは、『続日本紀』の宝亀元年(770年)八月に、日蝕が起こったので伊勢神宮に赤い馬を奉納したという記録が残されていることです。太陽の輝きを取り戻したいときも馬だったのです。馬と天気。色の違いで願い事が変化する。なぜでしょう。AIに聞いてみましょう。あっという間に答えが出ました。

《黒い馬は「黒い雨雲」を表すと考えられていました。雨雲を象徴するものを神に捧げることで、雨を呼び込むと信じられていたのです。五行説では「水=黒」とされます。雨(水)を求めるときには、水の色である黒を象徴する黒馬を奉納するのが理にかなうとされました。白い馬は「白い雲」や「晴れ」を象徴し、 雨を止めたいときに奉納されるとされていました》

なるほど。日蝕には触れていませんが、いい線いっていますね。でも、根本的な問いには答えていません。馬である理由がない。それに、間違っています。これなら黒い鼠と白い鼠でも同じでしょう。赤い鼠はいないかもしれませんが。おしいのは、五行説では「水=黒」ということまで答えているところ。でもやはり、色だけで回答してしまっています。馬でなければならない理由はちゃんとある。それを理解するには、そもそも古代日本の世界観(もとは中国の陰陽五行説)で馬(午)とは何かを知る必要があります。

干支の午は、時刻でいえば午前11時から午後1時まで。12時を境に午前と午後というように、「午」の字が使われているのは午の刻で分かれるから。午はお昼です。方角でいえば真南。午という文字は時や方角を表す記号なんですね。五行(木火土金水という五元素の関係と働き)では火を象徴しています。季節でいえば夏。人生に例えれば命が燃え盛る絶頂期でしょうか。馬(午)はそういうシンボルなんです。すごく解りやすい。「青春」がなぜ青いのかも陰陽五行説に照らし合わせれば一目瞭然です。詳しくは書きませんが、お墓参りに行ったとき、墓石に水をかける風習だって、陰陽五行からしたら当然の行為になる。実はわたし、四十年近く前に民俗学者の吉野裕子さん(1916~2008)の著作や論文を読んでいてこういうことを教わりました。

さて、では馬(午)は色でいうとなにか。もうお分かりでしょう。赤です。火で南で昼なのですから、色は赤しかありませんね。では、黒はどういう意味と結びついているか。真夜中、北、死、水です。だから黒い馬は、火と水という五行の関係が、ひとつの存在の中に共存していることになります。火と水。そうなんです。黒い馬が「水が火を消す」という意味になるわけです。雨が降ってほしいのなら、これしかありません。五行では、白は水を生み出す金を意味します。水を生み出す金を火で溶かしてしまうと、水を生み出す元がなくなってしまう。だから、長雨には白い馬になるのです。それで長雨が止まる。なかなかよくできた術式でしょ。そう思いません? そうです。わたしが大好きな呪術の術式なのです。

それでは、赤い馬はどうなるのでしょう。火と火。火×火。燃え盛る炎です。日蝕で消えた太陽を取り戻したいから、こうなります。水の神様にお願いしても埒があきません。当然、赤い馬を奉納するのは太陽神である天照大神を祀る伊勢神宮になるわけです。赤い馬で太陽に元気になってもらうのです。これもすばらしい術式。

なんだ、神様への願いごとといってもお天気だけじゃないかと思われました? そうなんですよね。「絵馬」とは元来、お天気をよろしくお願いします専用なんです。でも考えてみたら、農耕民族である我々にとって、豊作か凶作かは生死にかかわる一大事です。もうかれこれ千年以上も経っているのに、いまだに人類はお天気を自由にできません。それどころか、大雨による災害が毎年のように降りかかってきます。どうしましょう。白馬の呪術が奏功すればいいのですが。これで「絵馬」のひみつ、終わりにします。ちなみにわたし、午年です。命が燃え盛る絶頂期はとっくに過ぎています。今年は厄災がありませんように。みなさまお健やかに過ごせますように。

十二神将立像 珊底羅大将・午神(重要文化財)

(総館長 中山喜一朗)

2025年11月26日 09:11

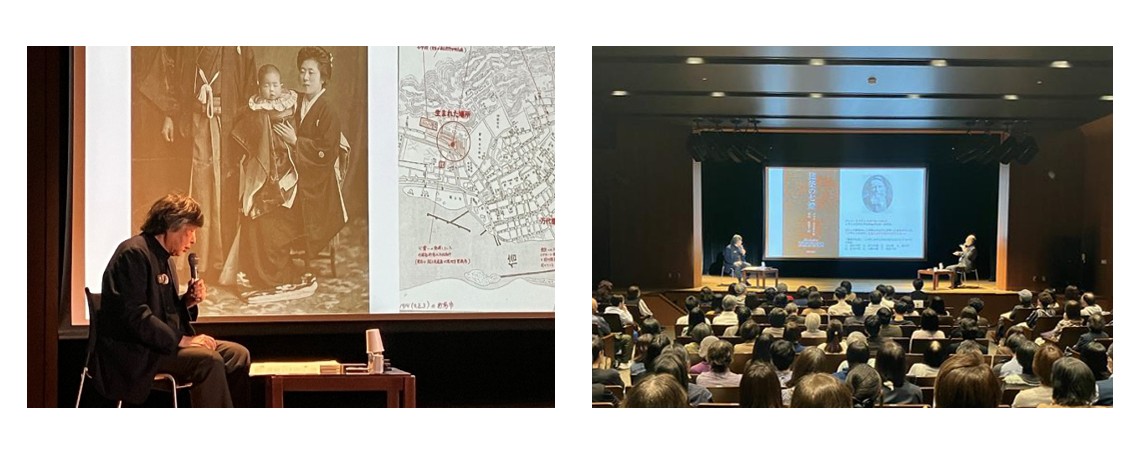

どーも。総館長の中山です。今年五月のブログで予告していましたが、前川建築設計事務所の橋本功所長との対談が無事終了しました。定員180人に対して440人以上の申し込みがあり、結構な競争率になってしまいました。落選されたみなさま、申し訳ありませんでした。

対談は、橋本所長の周到な準備のおかげで大変興味深いお話を伺うよい機会になりました。なので、すべてではありませんがで、お話のなかで私がとくに興味をひかれたことを、感想を交えながらほんの少しですがご紹介したいと思います。

橋本功所長(左)と会場の様子

ひとつ目は前川國男の若い頃のお話。彼は高校生のときに19世紀イギリスの美術評論家ジョン・ラスキンの『建築の七燈』を読んだそうで、特に第二章「真実の燈」に出て来る「デザインは材料・工法に誠実でなければならない」という考え(ヨーロッパの近代建築運動の原動力になった思想)に感銘して、生涯を通じて「建築の真実」とはなにかと自問自答し続けたそうなんです。高校生にしてすでに違いますよね。情けない話ですが、私なんか、美術とは、美術館とは、なんてぼんやり考え始めたのもつい最近ですから。

この話から、建築家になるべくしてなった前川が、近代建築をリードし始めていたフランスのコルビジェのもとに走ったというのも頷けますし、「テクニカル・アプローチ」と呼ばれる前川の建築思想の根幹がどこにあるのかも明確に理解できました。素材や技術の裏付けがないところには、真実はないわけです。それはただの一過性の流行、つまりファッションなわけで、うわべや見た目だけを真似しても、本物にはなれない。なるほどです。

ふたつ目は、前川のスケッチブックの話。そこに描かれていた単位空間(正方形)を様々に組み合わせ、増殖させていくシステムの意味は、建築を輪郭からとらえないということであって、おそらくは「テクニカル・アプローチ」から導かれる必然的な手法であるように感じられました。そうなんです。外側、輪郭、つまり見た目からデザインを考えてしまうと、技術的に可能か不可能か、すぐにわかりませんものね。素材や技術的裏付けを重要視するということが、単位空間の増殖というシステムにも表れているのではないか。それが堅牢さを獲得する基本姿勢でもある。これは私の感想ですが、前川さんという人は、すごく首尾一貫している。まじめでまっすぐ。彼の建築が周囲の環境とよく調和し、悪目立ちしないのも、単位空間の組み合わせが基本になっているので自然にそうなるのではないか。建物内部へ誘導するためのちょっともどかしいような準備的空間も、単位空間を繋いでいくなかで生まれたものなのかもしれません。

そして、そういう空間の連続と人の動きから導かれるのは、コルビジェに学んだ西洋近代建築から出発しているのに、例えば書院と書院を渡り廊下でつないだ建物のような、人をジグザクに導いていく日本的な空間なのだと感じました。私も含めて多くの人が彼の建築に惹かれる秘密はそこにあるのかもしれませんし、前川建築における日本的な要素は、もっと強調されてもいいかもしれません。

最後にもうひとつ、重要なことをあらためて実感しました。彼の建築は、びっくりさせるような巨大空間ではなく、心が落ち着く人間的な尺度、空間だということです。西洋中世の宮殿や城郭や聖堂は、すべて人間以上の存在に捧げられた建築空間だったように思います。これに対して、近代建築の使命が人間のための空間を築くことにあったとするなら、それこそ前川建築は見事なまでにこれを実現しています。そして人間のための空間は、結局は周囲の自然と調和し、生かすことになる。私にとっては、これはまるでマジックです。

対談が終わったあとの控室での雑談の中で、「この美術館の庭は世界一だ」と言った人がいるという話をしました。「なるほど。大濠公園が今や美術館のアプローチ(エスプラナード)になったわけですね」と、半世紀近く前に本館の建設に直接携わった建築家でもある橋本所長は喜ばれていました。リニューアルの大改修を経て、一階のカフェやロビーからでも見えるようになった広々とした水面の光を見れば、前川さんも喜んでくれるのではないか、とひそかに思っています。

(総館長 中山喜一朗)

2025年10月1日 09:10

どーも。総館長の中山です。少し前のことですが、7月の学芸会議で特別展の企画についての議論をしていて、ちょっと熱くなり、いろいろ言いすぎてしまいました。歳をとると普通は自制心が働くようになると思うのですが、わたしの場合は時々ブレーキが故障してしまうようで、反省しております。

強く言いすぎたのは、展覧会はコンセプトなのか作品なのかという論点で、いったい何のこっちゃと思われるでしょうが、「コンセプトで感動したことなんかないぞ。作品で感動するんだ!」みたいなことを口走ってしまったのです。そのときの頭の中は、9月20日のつきなみ講座「美術と言語と人工知能」というテーマで煮えたぎっていたのです。言い訳ですけど。たぶん、会議に出席していたみなさんは、「中山はいったいなにを熱くなって訳の分からんことを口走っているのだ?」と思ったでしょう。で、もう講座も終わりましたので脳味噌は冷えています。冷えたので、少しだけ整理しておきたいと思います。なにしろ講座は散らかしっぱなしの子供部屋みたいになってしまいましたので。

例えばアンドレ・ブルトンのシュールレアリスム宣言や、コンセプチュアル・アートみたいに、言語の存在とか、言語による論理的考察という、いわばごくごく普通に「人間が物事を考えるときの筋道」を強く意識した芸術運動が20世紀にはありました。前者はどちらかというとそういう言語の働きを否定したい立場。後者はむしろそっちが大事という立場です。詩人や造形作家が芸術と言語の関係を気にするように、学芸員も美術作品と言語の関係は気になるんです。いつも解説文を書いていますからね。それに、展覧会を企画するときは、どちらかというと言葉というか、概念が先にあることが多いですし。

美術や音楽などは、鑑賞者からすれば「世界の中心に感覚が置かれている世界」です。でもこうした分野について感想を述べたり議論したりするのには言語が必須になります。あたりまえですけど。美術もコミュニケーションの手段であるという一面を持っていますが、伝えようとするのは言語のように明瞭ではないことが多いと思います。まあ、わたしみたいに言語さえ明瞭ではない人間もいますけど。

こういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、伝えようとする内容が明瞭な美術作品は、わたしにとってはあまりおもしろくないことが多いかな。偏見ですけどね。でも、最新の言語学者さんたちの言説を吟味すると、「本質的な特徴において、美術と言語は同じであるby中山」みたいな結果も浮かび上がってくるのです。多分、美術だけじゃなくて芸術全般の本質が言語とほぼほぼ同じ。どちらもひとつの脳の働きなのですから当然かもしれません。担当している部位も右と左のおとなりですし、普通にはつながっていますし。

ただ、いまの世の中、言語のほうに偏りすぎていないかとも思うのです。言語の力が世界を支配している気がします。多くの分野で、言語化が得意な人がスポットライトを浴びている。会社で出世する。お金を儲けている。そんなのあたりまえのことだと思われるでしょう。それのどこが悪いのかとも、思われるでしょう。頭がよいという評価も、つきつめていえば言語能力という基準に基づいているのかもしれません。そのこと自体は決して悪いことじゃないと思うのですが、例えば言葉の中身が問題なのに、強い言葉で、大声で、自信たっぷりに、ジェスチャーもまじえながら、これが正しいのだ、と断定的にしゃべっている人(頭に浮かんでいる人が誰だかは言えませんが)だけがいつも目立っているような気がしてしまうのは、わたしだけでしょうか。

これは講座では言及するのを忘れてしまったトピックなのですが、アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが1971年に提唱した「話し手が聞き手に与える影響は、視覚情報が55%、聴覚情報が38%、言語情報が7%である」という有名な法則があります。この数字が正しいかどうかはわかりませんが、目に見えていたり耳に聞こえている感覚のほうが、話されている言葉自体よりもずっと大きく聞き手に影響する、ということらしいです。つまり、相手の眼を優しく見つめて、微笑みかけながら「君のこと、大嫌いだ」と、ちょっと甘くて低い声でささやいても「絶対ウソでしょ」となる。なるほど。わかる気がする。

だったら感覚が言語よりも大切だと証明されているみたいだから、それでいいじゃないか、となりますね。そうなんですけど、逆にこの法則をうまくあやつると説得力が爆上がりするわけです。人間の感覚は正直だと思います。だから悪用もされる。だまされやすい。いつもだまされている。口先だけの詭弁を見抜く感覚こそが、現代人に必要なスキルなのかなあ。まあ、古代ギリシアでもそうだったみたいですけど。

このことは、言語に含まれている情報よりも、感覚に含まれている情報のほうが圧倒的に多い、ということと関係しているかもしれません。見えていることを言葉にしても、ごくごく一部しか示せない。そのことをわたしたちは、体感として知っている。言葉にはできないけれど、感覚から多くのことを受け取っているのです。

そこからさらにつきなみ講座では暴走して、「言語は所詮、他人の頭。言語は嘘をつくための道具である。by中山」などといった極端な、それこそアクセル全開の言語万能世界批判論も展開しました。論理の筋道は個人の自由意志だと思っている思考方法さえ、経済原理(アメリカ)や政治原理(フランス)など、国の言語と国語教育のやり方で決まってしまうとか。日本人は社会原理でものを考えるように教育されているみたいですよ。そういう研究もあるのです。かといって、実は絵画も嘘はつくし、百パーセント自分の頭から生まれたものでもないのですが。

水辺に建つ福岡市美術館

Stable Diffusion XL, Fooocus による。Promptは ”Fukuoka Art Museum, located on the waterfront”

ところで、上の2枚はつきなみ講座で使った画像生成AIの画像です。多分著作権は問題ないので載せます(笑)。「水辺に建つ福岡市美術館」を写真のようなクオリティで描きなさいと英語で命令しました。今なら日本語でも作ってくれます。よくできていますが、これはつまりAIは福岡市美術館を知らない、ということも意味しています。だって想像上の絵になっていますからね。

この画像は、言葉の意味を人間のように考えて作ったものではありません。言い方が難しいですが、要は「水辺」という記号と一致する蓋然性が高い画像(川辺とか海辺とか湖)に、「美術館」という記号と一致する蓋然性が高い画像(このAIは近代的、未来的で大型の建築物だろうと確率計算した)を重ねて描いたということになります。このAIに当館の実物の建築画像を何百枚か使ってrolaという参考書を渡して勉強させてから作らせると、いろんなアレンジもありながら、ほぼ当館の実物みたいな画像を描き出します。面倒なのでやってませんけど。

AIはわたしたちが使う自然言語では物事を処理しませんし、できません。AIのための形式言語(プログラム言語も含む)で計算するのです。すごい言語を発明したものです。機械で計算できる言葉なのですから。多言語モデルLLMと呼ばれるAIだと何兆という単位の言葉を学習していますから、とんでもないです。でもその実、数理ではなく物事の実際の意味を知っているかといえば、知らない。いつもすぐに文章で答えを出してくれるAIとやりとりをしたあとで、「君はよく物事がわかっているね」とAIに向かってわざと言いました。すると「理解していると思われるようにふるまっているだけです」と正直に答えてくれました。本当の話です。AIって正直なんです。人類を滅ぼしたりしないです。

少なくとも現在のところですが、AIは嘘をつけないので、詭弁もつかえません。アブダクション推理という人間がよく犯す論理的な間違いも不得手です。記号と記号の関係はわかっても、記号と実際のものを結びつけることができない記号設地問題は、リンゴ=Appleはわかるけれど、実物のリンゴの手触りや味なんかは体験していない。つまり現実世界を知らないということを意味しています。これは禅宗でいう「冷暖自知」に似ています。釈迦の教えを言葉として理解しても何の意味もない。禅はそう主張するのです。冷たいのか温かいのか、水は飲まないとわからない。悟りは言葉だけで得られるものではないですよ、ということです。シンギュラリティ(技術的特異点。人間の理解や予測を超えた技術的な変革が起こる状態)を通過したAIは、悟れるでしょうか。

言葉で答えられることなんてしれている。言葉では表現できない答えを「悟り」とするのが禅宗です。だから禅宗は「不立文字」といって言葉を否定する。そのくせ、「不立文字」とはなにか、「悟り」とはなにかを説明しようとやっきになった結果、禅宗は膨大なテキストを残しました。自己矛盾していますよね。

現在「仙厓展」が開催中(~10月19日まで)ですが、最も大事な答えは言葉ではない。仙厓さんの作品は絵と言葉でできていますね。画賛といいます。だいたいのところ、絵が問題や問いかけになっていて、賛が答えになっているんです。仙厓さんは優しいので、すぐに答えを言ってしまう。ごくまれに、絵だけしかなくて、賛文がないのもあります。その場合は、答えは自分で考えろ、ということなのでしょうか。

わたしたちが言葉で考えるのは、答えを出したいから。これも極論ですが、「言語とは答えである。by中山」だと思うのです。「あれはなに?」「○○だよ」なんて会話、幼児と大人ではよくありますね。モノの名前も答えです。名前をつけると手っ取り早く答えになる。名前を教えてもらったからと言って、必ずしも納得できるかというと、そうでもないのですけど。現代はあまりにも答えを求めすぎているように思えます。

いまの例えでピンときましたよね。わたしが言いたい極論は、「美術とは問いである。感覚とは、問いである。by中山」なです。いまの世の中は、きちんと問いかけをしないまま、答えばかりを求めてしまう世の中なので、言語万能世界になってしまうのです。ほら、AIがもてはやされるのは、すぐに答えを言ってくれるから。でもAIは答えの意味をわかってはいません。そのかわり、強い言葉で、ゼスチャー入りで、大声で主張はしません。それがいいところかな。

さて、ブログもとっちらかってしまいました。えらく長くもなってしまいました。そうそうみなさん。わたしの詭弁にだまされてはいけませんよ。念のため。

(総館長 中山喜一朗)