2019年11月22日 11:11

どーも。館長の中山です。11月13日に「福岡市制施行130周年記念式典」が市民会館で盛大に開催されました。そこで、来年の5~6月頃に当館の大濠公園に面した新しいアプローチに設置する大型の屋外彫刻作品について、デザインを発表させていただきました。ナイジェリア系英国人の現代作家インカ・ショニバレCBE氏による《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》という作品です。

「福岡市美術館に作品を設置したイメージはこのようになります」

とスライドをお見せすると、会場から「おお!」という声がいくつも聞こえました。「なんだ、こんなものか」という意味の「おお!」ではなかったと思います。つまり「おお(すごいな)!」とか、「おお(けっこういいかも)!」だったと確信しています。

当サイトのトップページからリンクしているプレスリリースにも載せていますが、式典でお見せしたのはこんなイメージです。

いかがですか。新しいアプローチにはカフェもあって広々していますが、なんとなくどこか物足りないな、なんて感じていた方もいらっしゃるのではないかと。そこにこれがドーンとお目見えします。いいでしょ。いいでしょ。

でも《ウィンド・スカルプチャー(SG)Ⅱ》というタイトルはちょっと長いですかね。覚えにくいかな。みんなが得意の《ウイスカ》なんて短縮もあるかもしれませんが、なにか愛称みたいなものが欲しい気がします。そうすれば、その愛称の後ろに「〇〇広場」とか「〇〇アプローチ」みたいに場所も呼びやすくなるような気もするし。

そんなことより、館長なんだからこの作品を詳しく解説しろって?言い忘れてました。11月30日には当館の40周年記念シンポジウムがあります。ズバリ「インカ・ショニバレCBEのパブリックアートと福岡」という内容です。まだ席に余裕があるようですから、ぜひご参加いただければ、誰よりもツウになれると思います。

来年の夏、「〇〇広場で待ち合わせね」なんていうセリフでラインが賑わうのを夢見ています。

2019年10月18日 13:10

どーも。館長の中山です。当館のことではないし、しかも来年3月のことなのですが、東京の国立新美術館で「古典×現代2020―時空を超える日本のアート」という展覧会が開催されます。ネットの告知ページを開くと、ドーンと当館の仙厓作品「円相図」(石村コレクション)がでてきてうれしいかぎり。

現在当館で開催中の企画展「仙厓―小西コレクション」も大変好評をいただいています。30年来のおつきあいをさせていただいている福岡市内在住の小西昭一さんから近年一括寄贈していただいた仙厓作品を、これもドーンと一挙にお披露目。仙厓さん、江戸時代後期のお坊さんですが、いまでも人気なんです。ゆるカワのキャラだとか、ヘタウマの元祖だとか、古臭さを感じさせない超時代性?があるのは確かです。だからでしょうね。国立新美術館の展覧会では現代作家菅木志雄さん(昔、当館でパフォーマンスしていただいたこともある)とコラボするようで、いったいどういう展示になるのか楽しみです。

なんて言っていたら、10月16日、出光興産の出光昭介名誉会長と、出光美術館館長の出光佐千子さんをはじめとするお歴々が来館され、「仙厓―小西コレクション」をご覧になりました。門司の出光美術館でも「仙厓と禅の美」展が開かれています。なにしろ出光美術館には、出光佐三氏が収集した千点を優に超える仙厓作品の大コレクションがありますからね。次にくるのが当館のおよそ300点のコレクションです。

さてさて、いま当館でご覧になれる作品から1点、とんでもないのをご紹介しておきましょう。

仙厓義梵筆《牛図》

いかがですか。とんでもないでしょう。ヘタウマじゃなくてヘタヘタじゃないかと。「此牛妙妙」と仙厓さんみずから書いていますが、妙(みょう)妙(みょう)というのはきわめてすぐれているという意味。嘘でしょ。嘘ですよね。モーモーと鳴く牛ではなくミョーミョーと鳴く牛?それとも妙妙じゃなくて奇妙?そもそも牛は禅宗では悟りの象徴です。仙厓さんがつかまえた牛(悟り)はこういう姿なのかもしれません。牛のおなかに「仙厓」のハンコが押されていますから、これ、仙厓さんその人かも。

白状すると、わたしはもう30年以上も仙厓さんとつきあっています。本も三冊ほど書きました。講演や講義は両手両足の指では全然たりないほどやりました。でも、わたしは仙厓さんの研究者じゃなくてともだちです。だって、こういう絵を描く人ですよ。研究対象とか呼べないです。わたしは禅のことは素人なので弟子というのもおこがましい。だからともだち。ですよね。仙厓さん。それにしても、あなたは死んで180年以上もたつのに、元気ですね。

2019年9月11日 16:09

先日、1階ロビーを歩いていると、後ろから小さなお子さんがパタパタと駆け寄ってくる気配がしました。同時に、「そっちは違うよ。“じいじ”はあっち。あっち」というお母さんの声も聞こえてきました。振り返ると2歳くらいの男の子が丸くて大きな目でわたしを見上げてきょとんとしています。インド系かしらと思う顔立ちで、すごくかわいらしい男の子でした。階段を下りてきたお母さんも、ミュージアムショップから姿を現した“じいじ”も彫りが深くてエキゾチックな顔立ちです。流暢な日本語で男の子を呼んでいらしたので日本に在住されているのかもしれません。本物の“じいじ”もわたしも白いシャツを着ていたので間違えたんだと納得。

リニューアル以前にも外国からの来館者は数多く見かけましたが、最近はさらに多くなったなと感じます。とくにコレクション展示室では毎日必ずと言っていいほど。リニューアル開館以後の来館者統計を見ると、約20パーセントの方が海外からのお客様でした。当館は福岡市内の観光スポットとして広く認知されている大濠公園内に立地していますから、ちょっと立ち寄るには便利ですし、考えてみれば、わたしたちも海外旅行をするとたいてい現地のミュージアムに一度は足を運んだりしますから、自然なことなのでしょう。そういう美術館の状況に呼応するみたいに、つい最近、クルーズ船を借り上げて上海などから観光客を誘致する会社の社長さんが来られていろいろお話をお伺いし、館内を案内しました。当館に好感をもたれたようでしたが、巨大な船で来られる数百人、千人単位のお客様を想像すると冷や汗がでます。

現代のミュージアムには観光拠点としての役割も期待されています。四か国語の館内サインやパンフレット、コレクション展示に関する多言語アプリ、英語の解説ツアー、それからインフォメーションカウンターで海外のお客様からの質問になかなか流ちょうな英語で親切に応対しているスタッフの姿などを思い浮かべ、とりあえずは大丈夫かなと胸を撫でおろしながら、それでもまだまだ満足することなくすべての来館者に美術館を快適に楽しんでいただけるよう進化していかないとと気を引き締めています。

英語ツアーの様子

館内のサインは4か国語表記

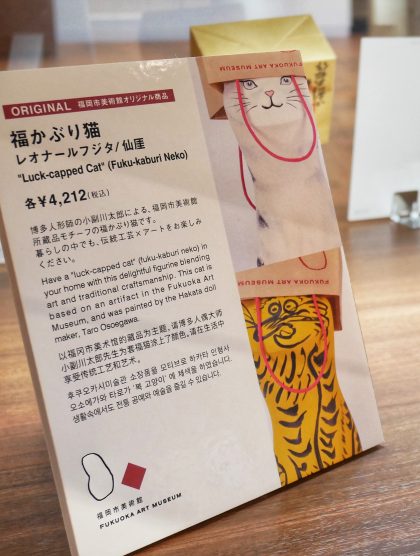

オリジナル商品の説明も4か国語対応

それにしても、わたし、やっぱり”じいじ”なんですよね。うすうす気がついていたのですが、後ろ姿だけでも若返る方法、ありませんかね。カツラ、かなぁ。

(館長 中山喜一朗)