2022年6月10日 10:06

現在当館で開催している「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展は、2019-2020年に東京都現代美術館、2020年に兵庫県立近代美術館で開催され、少しインターバルをおいて、福岡でも開催の運びとなりました。4月に始まったときはまだ少し肌寒い頃でしたが、今は夏日を迎える頃となり、あと10日ほどで閉幕を迎えます。

会期が残りわずかになってみて、ファッションにはあまり興味がない、とか、女性の服には縁遠いとか、自分の好みにあうとか合わないとか、そういう理由で見逃す方がおられたら、もったいない、と思い、「ブログにミナ展について書きたいです!」と手を挙げました。

とはいえ、何をどのように語ろうか、と考えこむことになりました。ファンとして語るか(そうはいっても初心者だし)、あるいは、染織の研究者として述べるか(それには勉強が足りなすぎる)などなど。結局シンプルに、この展覧会で「自分に起こったこと、経験したこと、考えたこと」を書こう、と思いが定まりました。

1 自分が「着た」道を振り返り、これから行く道を思う

「ミナ ペルホネン」はデザイナーの皆川明氏が2005年に設立したブランドです。特筆すべきは、服のデザインが、オリジナルな柄・素材によるテキスタイル作りからスタートすることです。そして、それぞれのデザインにストーリーがあり、「ミナ ペルホネン」のサイトでは400種類以上のテキスタイルと、その物語やそれにまつわる記憶などが紹介されています。

https://www.mina-perhonen.jp/textile/

展示室では、さまざまなテキスタイルと出会うことができます。

花や鳥、樹木、動物。宝石、雨粒、雲。幾何学文様も、ソーダの泡も、電信柱だってある。多彩な柄を「かわいい」と言ってしまいたくなるけれど、それだけでは言い尽くせません。調和しているけれど、予定調和じゃない。洗練されていても矯正はされていない。この「かわいい」には野生が宿っている。さらに、それが服としてのデザインで新たな命を吹きこまれ、ていねいな縫製でコートやワンピースなどになったとき、それらをまとう人は「野生」をまとい、「自由」をまとう、と感じました。また、着ている本人もさることながら、それを眼にする周りの人の方を、より幸せにするかもしれないとも。

はたと自分を振り返ります。「自分はこれまでどうやって、着る服を決めてきたんだろう。これからどんな服を着ていくんだろう」と。

2 精度が上がる

展覧会が始まって、幾度となく展示室に足を運び、さまざまなデザインを見てきました。特に好きになったのは「metsä」(メッツア:フィンランド語で森の意)という、針葉樹が高く低く連なっているデザインでした。「one day」(ある日)という、針葉樹の森と湖が描かれた、大きなデザイン原画にも心ひかれました。

週に何度となく、街中の市役所本庁舎で会議に出てはバスで美術館に戻るのですが、それこそ「ある日」のこと。バス停から美術館へと歩いている時に、道沿いの空き地と、ちょっと小高い丘に目が奪われました。

この黄色い花の絶妙な配置は、どうやって決まったんだろう。他の草と話し合って決めたんだろうか。

草の森だ。「metsä」だ!

いつも通るのに、いままでほとんど関心を払ってこなかった場所が、急に別物のように見え始めました。絵になる風景を見つけた、というより、ミナ ペルホネンのデザインを通して見る目が変化し、自然のルールのようなものに気づくようになったのではないかと思います。

3 スイッチが入る

皆川さんが展覧会に先立って、ライブペインティングをされた時、ミナ ペルホネンの大ファンの友人Sさんに連れられて、もう一人の友人Tさんが見学に来ました。そして、このライブペインティングで、Tさんに「スイッチ」が入ったのです。目をキラキラさせて「無から有」が生まれてくる様を見つめ、見学のあと興奮さめやらず、感動を熱く語っていました。Tさんにこんな一面があったなんて!Tさんのなかの芸術魂が覚醒した瞬間でした。自分に起こったことではないけれど、友人のそんな姿を目の当たりにできたことは嬉しい驚きでした。

わたし自身のスイッチは、「服を着る」ことに入ったといえるかもしれません。思い切って新しい服を買ってみる。ずっと手を通してなかった服ともう一度対話し、新しい服とこれまでのお気に入りの化学反応を考える。それは、自分の過去を肯定し、現在を楽しみ、未来を期待する、という気持ちにつながりました。

「わたし」に起こったことはささやかなことなのかもしれません。それでも、きっと、この展覧会を訪れた人には何かが起こるのではないかと思います。また、何かを作ろうとしている人や、起業しようとしている人にも、ぜひ見てもらいたいと思います。理想を形にするのに必要な熱量が、具体的に示されているからです。

残り少ない会期ですが、多くの皆様にお越しいただけたら幸いです。

(館長 岩永悦子)

2022年5月7日 09:05

4月、5月は出会いの季節。きっとたくさんの方が転勤や進学などで、福岡で新しい生活をはじめておられることと思います。福岡で楽しみなこと。ひとつは食でしょうか?あるいは、コンパクトで便利なわりに、自然に恵まれていることとか。

でも、ぜひおすすめしたいのは、アート体験。

今年度、「Fukuoka Art Next(FaN)」という取り組みがスタートしました。夏から秋にかけて、アートを見る人も作る人も元気になるような本格的な催しが始まります。ぜひ、5月のGWウィークを皮切りに、まずは美術館を楽しんでいただけたらと思います。

福岡市美術館は、大濠公園という公園の中にあります。1979年生まれで2019年にリニューアルした建物は、前川國男という日本を代表する建築家が設計したもの。様々な手ざわりの素材を用いた、自然を感じさせる建築です。

北口の階段をのぼっていくと草間彌生の《南瓜》に出会います。(直島の《南瓜》とはきょうだいなんですよ!)。その先には、KYNEの壁画(2022年12月末までの限定公開)が外からも見えています。

公園口の広場には、インカ・ショニバレCBEの《ウインド・スカルプチャー(SG)II》が。2021年7月1日にお披露目された、「福岡の新しい顔」。今にも船出をしようとする、風に翻る船の帆を思わせます。

近くに来ていただくたけでも、いろいろな作品をみていただけますが、館内にはダリがあってウォーホルがあってバスキアがあってKYNEの新作がある。重要文化財の仏像や茶道具などたくさんの自慢のコレクションがあります。

特別展示室では、現在「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく」展を開催しています(~6月19日まで)。

美術館は、不思議な場所だと思います。作品と向き合う時、自分が会社員だとか何歳だとかそうした日頃のしばりが解けて、誰でもない「わたし」に戻ってしまいます。

別に展覧会を見なくても、カフェでお茶するだけでも、ロビーにすわってのんびりするだけでもいい。日常から少し離れた場所で、自由な時間を持っていただけたら嬉しい。そう思っています。皆様の「居場所」になれるようにと願いつつ、お待ちしております。

(館長 岩永悦子)

2022年3月3日 14:03

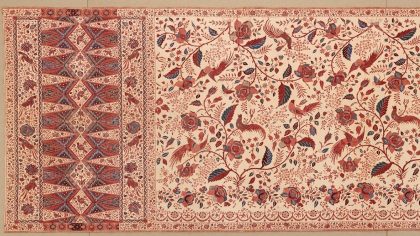

SINGAPORE STYLEの図録が届きました。わざわざ有難うございました。新春にふさわしい華やかな展覧会ですね。エイコさんのバティックの素晴らしい事!!極上のサロンとのコーディネイトは楽しくて、気合いが入る事でしょう。素晴らしい組み合わせです。このような時で行けませんで残念です…

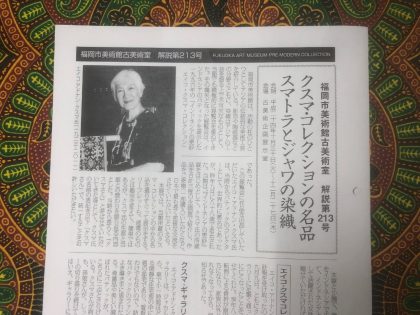

大学の大先輩であり、染織コレクターでもあるNさんから、お葉書をいただきました。展覧会を誉めていただいたことはさておき、「エイコさん」という言葉に、胸がいっぱいになりました。バティックのコレクターとして、世界的に著名なエイコ・アドナン・クスマ氏が、2011年に天国に帰られて丸10年。アジア染織のファンには、憧れの存在でした。

今回の展覧会は、リー御夫妻とクスマ氏のコレクション展でもあり、本当は展示にも図録にも、コレクターの人となりをもっと反映したかったのですが、そこにまで行きつけませんでした。今回のブログは、エイコ・アドナン・クスマ氏―ここでは、かつてお呼びしていたように「クスマさん」と、記したいと思います―に捧げたいと思います。

エイコ・アドナン・クスマさん(旧姓 麻生英子さん)は、1923(大正12)年生まれ。神戸女学院で英語を学び、横浜正金銀行に就職。戦後はGHQの郵便検閲の仕事をされていました。そこで、インドネシアの南方特別留学生として京都大学で学んだアドナン・クスマさんと出会います。二人は日本で結婚し、アドナンさんの祖国へ。子育てが一段落したタイミングで、陶磁器の収集を始めたクスマさんは、古美術商が陶磁器を包んで持ってくる風呂敷代わりの布に眼が行くようになります。「奥さん、布が好きか?」古美術商は、陶磁器でなく布を持ち込むようになりました。それが、クスマさんのバティックコレクションの始まりでした。

コレクションを続けて10年ほどたった頃のことです。クスマさんはインドネシアの文化を外に伝えるため、日本でバティックの展覧会を開催することを思い立ち、単身日本に里帰りします。クスマさんの是非にとの願いにこたえたのが、サントリー美術館でした。クスマさんのコレクションは、1987年に同館で「ジャワ更紗展」として展示され、翌年は神戸市立博物館でも開催されました。

福岡市美術館が、クスマさんのコレクションの紹介をはじめたのは、1996年。クスマさんはすでに世界的なバティック・コレクターとして有名な方でした。お付き合いとしては後発かもしれませんが、当館ではクスマさんのコレクション展を合計3回開催させていただいたので、日本で最も関わりが深い美術館といえるでしょう。そのうち2回は筆者が担当でしたので、クスマさんとお会いする機会をたくさん得ることができたことは、とてもありがたいことでした。

クスマさんといえば、ショートカットの銀髪がトレードマークでした。筆者がはじめてお会いした時には、もう70歳代半ばでいらしたのですが、すらりと背が高く、堂々とした物腰で、現代では耳にすることがないような、きれいな日本語で話しかけて下さり、感銘を受けました。まさに、貴婦人という言葉がふさわしいのですが、お化粧に凝るわけでなく、贅沢な服を身にまとうわけでなく、ただただその凛としたたたずまいが美しい方でした。

猫が好きで、猫が高価な布にじゃれてもちっとも気にしなかったクスマさん。自らギャラリーを持ち、土地の職人を指導して、漆器や焼物、ジュエリーを作らせたりされていました。ジャカルタにも日本にも、バティックが好き、クスマさんが作らせる美しい工芸品が好き、なによりクスマさんに憧れる…という女性ファンがたくさんおられました。もちろん、筆者もその一人でした。

とはいえ、クスマさん御自身は、なんの苦労も悩みもなく、優雅に生きてこられたわけではありません。一家の大黒柱は、公務員としてお金儲けとは厳しく一線を画してきた夫のアドナンさんではなく、クスマさんでした。異国の社会に飛び込んだことで、クスマさんの中で何かが目覚めたのでしょう。日本人ならではの才覚で、さまざまな仕事を手がけ、土地の売買などで財をなし、その富をコレクションに注がれました。

クスマさんのお宅で、作品調査をさせていただく間には、実業家としての「タフ・ネゴシエイター」ぶりを垣間見ることもありました。一方で、コレクション熱というものは、たいがい家族には理解されないもので、クスマさんにもそれが悩みの種であることや、インドネシアの社会に完全には同化せず、我が道を行きながらも、すっかり土地になじんでいる日本人の友人をうらやましく思う、というようなことを、問わず語りにお話してくださることがありました。

異国で生きることの孤独。そのなかで自分を貫く覚悟。自分を取り繕ったりしない潔さ。インドネシアの染織への愛着。独得のエレガンス。すべてが魅力的な方でした。

そんなクスマさんが選ぶバティックの基準は?クスマさんは、美的であることと状態の良さの両方を兼ね備えたものでなければ、コレクションに加えることはありませんでした。特にバティックの収集には、どこかで「自分が着るとしたら」というような目線があったように感じます。クスマさんのバティックは、21世紀の今でも「身にまとってみたい」という気持ちを掻き立てる魅力を放っています。その視線で篩に掛けられたコレクションであったからこそ、今回のような「ファッションとしてのバティック」の展覧会に、抜群の力を発揮したのだと思います。

クスマさんが愛してやまなかったバティックを、ぜひ、見にいらしてください。

(館長 岩永悦子)