2022年2月11日 09:02

「シンガポール・スタイル1850-1950」展が開幕して、3週間を過ぎました。開催直前に「切羽詰まってます!」などという、福岡市美術館ブログ史上最高に、お見苦しいシロモノをアップしてしまいました…。反省しております。本当に切羽詰まっていたのですが、大変優秀な古美術学芸員2人組の剛腕サポートにより、無事展示を完了することができました。G主事、M学芸員、本当にありがとう!

助かりました!

この展覧会については、伝えたいことがいっぱいあります。まず、バジュパンジャン(長い上衣という意味)という、着物にも共通点の多いアイテムが、すごく魅力的であること。19世紀までは天然染料で染められた地味目のアイテムだったのに、ある時期を境に、透けるオーガンジー製のラブリーな衣装に生まれ変わりました。

このドラスティックな変化を知ってもらいたい。素材が多様で柄オン柄の上級者向けファッションですが、すごくかわいい。現代にも蘇るといいなと思いました。

さらに、シンガポールの歴史やファッション、インドネシアのバティックの魅力、そして日本とのつながりや、この展覧会で紹介した、シンガポールのコレクター、リー家の人々とインドネシアのコレクター、エイコ・アドナン・クスマさんについても知っていただきたい。ただ、とにかく日本人になじみのない世界なので、「そもそも…」と前提をお伝えしないといけないことだらけなのです。

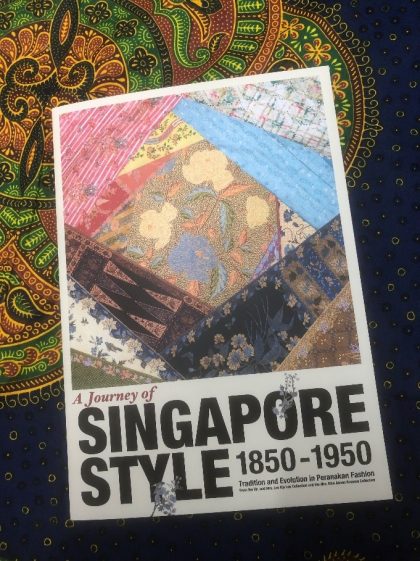

さあ、どうしようか…というなかで、とにかく全力投球したのが図録でした。プラナカンとは、リー夫妻とは、クスマさんとは、バジュパンジャンとは、バティックの歴史とは、を書き連ねました。バティックは「インドネシアの伝統工芸」というイメージがあると思いますが、バジュパンジャンなど上衣の変化に敏感に反応し、流行を追いかけて進化したファッションアイテムであることも時系列に並べてみてよくわかりました。

また、今回「シンガポール・スタイル」と謳ったがゆえに、「インドネシアや、マレーシアのプラナカンのスタイルとどう違うのか」を述べなければいけないはめに陥りました(自業自得なんですけど)。

そこで、寄贈してくださったリー夫妻の三男でありプラナカン文化の研究者である、ピーター・リーさんとオンラインミーティングを重ねました。プラナカンの名家の7代目にあたるリーさんに「コーデのルール」や「シンガポール・スタイルの美学」をインタビューし、掲載しました。コーディネートの極意というか、暗黙のルールが初めて文章化されたものと思います。

語ってくださったピーター・リーさんに感謝です。

この展覧会をフルに楽しんでいただくにはぜひ図録を!と訴えているわけですが、図録をぜひ手に取っていただきたいのには、もうひとつ理由があります。つまり、展示だけではお見せできない部分を図録で補っているからなのです。衣装は人間のボディに着せてはじめて、本来の姿を表します。コーディネートが成功したかどうかは、着せてみないと分からない。しかし、超絶技巧で染め上げられたバティックも、腰に巻いてしまえば全体像の何分の一も見せられない。

つまりボディに着せるとバティックを布として鑑賞することが難しくなります。

というわけで、会場ではマネキンに着せてコーディネートを楽しんでいただき、図録ではマネキンの写真のほか、バティックの全体図は必ず掲載することにしました。学芸員として、自分の目で見たものを、できるかぎり多くの方と共有するために、展示と図録が、お互いを支え合うという作りになりました。デザインしてくださった松浦佳菜子さんは、正月返上で精緻な作業をしてくださり、華やかさと渋さが同居する世界を、見事に形にしてくださいました。図録の隅々まで楽しめるようなデザインです。

どうか、ぜひ図録も手に取ってやってください。

そして、もちろん可能な方には展示におはこびいただければ、それに勝る悦びはありません。 (館長 岩永悦子)

図録は1階ミュージアムショップ

又はこちらからもご購入いただけます。

2022年1月14日 18:01

シンガポール・スタイル1850-1950 まもなく開催です!ブログ終わり!

…といいたいほどに、切羽詰まっています。これから、出品作品をひっぱりだして、マネキンに着せ始めなければやばい。間に合うか。というわけで、落ち着いたらちゃんと書きますので、今日はこの辺で、失礼します。オープン後にお会いしましょう!

(館長 岩永悦子)

2021年8月6日 10:08

2021年7月1日にお目見えした、インカ・ショニバレCBEの《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》。

「リニューアル時には、美術館のシンボル的な目を引く大型作品を設置したい」という夢が生まれたのが今から10年以上前の2010‐11年頃。「交流と多様性」を象徴するインカ・ショニバレCBEの《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》を設置することが決まったのが、2018‐19年でした。そして、リニューアル・オープンの年、2019年の秋に《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》の制作は始まりました。

それにしても、最初に夢を描いたころはおろか、2019年でさえ、億単位の人が感染する疫病が世界に広がるなんて、まだ誰も想像できませんでした。《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》は、2020年から21年にかけて、コロナ渦の真只中で、ロンドンのロックダウンや工房の閉鎖を乗り越えて制作され、海を渡ってきました。

その完成披露式典に、インカ・ショニバレCBEがメッセージを寄せてくれました。その中核となったのは、要約すると下記のような内容です。

―パブリック・アートは、すべての人々に開かれたものであり、その意味で、とても平等なものである。美術館に行かけなればアートと出会えないというのは思いこみであり、公共の空間でアートを体験することは、より大きな喜びや驚きを生む―

そして、彼がその考えを強く持つようになったのは、コロナ禍を経験したからだと、ということも語られていました。過酷なロックダウン下で、美術館も長い休館を強いられたロンドンでの生活。そこから生まれた切実な思いは、強く胸を打ちました。

というわけで、《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》は、「交流の象徴」というより、今は「交流をあきらめないことの象徴」となり、「美術館のシンボル」という以上に、いつでも誰にでも美術にふれる楽しみを与える「パブリック・アート」としての大切な役割を担う存在となりました。

SNSで、思い思いのアングルで、さまざまな空を背景に撮影された《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》を見るたびに、感激します。どれも一期一会の貴重な一枚。ぜひ、みなさんが出会った、四季折々の《ウィンド・スカルプチャー(SG)II》をアップしてください。#yinkashonibarecbe を付けてくださると、世界中のインカ・ショニバレCBEのファン(多分インカ自身も!)が見てくれると思います。

(館長 岩永悦子)