2020年7月8日 09:07

確か1995年のことだったと思います。アメリカから高名なキュレーター(学芸員)が来館するので、対応をせよ、という上司からのお達し。ウィリアム・S・リーバーマンという方で、世界有数の大美術館であるメトロポリタン美術館の20世紀部門のチーフキュレーターを務めていらっしゃる方です。同じく世界的な美術館であるニューヨーク近代美術館(MoMA)のキュレーターも歴任されたそうで、上品なふるまいの、長身の紳士でした。日本人の通訳他を従えてのご来館です。

大美術館の幹部級の方がいらっしゃる、となれば、当館としてもしかるべき対応をしなければなりません。ところが、これは今考えても不思議でしようがないのですが、なぜか新人同様の自分にその対応を任されました。自分が忘れているだけで、実は当時の館長や副館長に表敬したあとに、自分が案内を任されたのかもしれません。ただもしそうだったとしても、現代美術専門の上司、先輩学芸員は他にもいたので、なお不思議です(出張で不在だったのかもしれません)。

まあとにかく、分不相応の自分が、リーバーマン氏を案内して、常設展示室をめぐることになりました。彼はその時点で70歳前後。足があまりよくないと伺いましたが、展示室内では杖や車いすを使わず、ゆっくりと歩いていました。解説は不要、と言われちょっとほっと?しましたが、彼の見方は流し見。20世紀美術の専門家だから知っている作家ばかりで特に珍しくないのかも?日本の近代美術には興味ないのかも?そう思いながら、彼の後をついていきました。

展示も終盤に差し掛かる頃、彼はある作品の前でピタリと立ち止まり、私に初めて質問しました。「これは菊畑の作品ですか?」。立ち止まった作品とは菊畑さんが1983年に制作した《天動説 五》でした。250×194cmの大作絵画です。そうですよ、と私が答えると、彼は続いて「彼は元気ですか?」、「彼によろしくお伝えください」と話しました。国内外の近現代美術作品をほとんど流し見していたリーバーマン氏が、菊畑さんの作品にのみ言及したことが意外で、私はこのやりとりは今も鮮明に記憶しています。とはいっても、その頃は自分も浅はかで、「菊畑さんは意外と国外でも知られているのだな」程度の認識しか持たず、この記憶も時間の中に埋もれていきました。

この記憶がよみがえるのは、菊畑さんの回顧展の準備中のことでした。2009年12月、菊畑さんへの長時間インタビューの中で、リーバーマン氏の名前が彼の口から出てきたのです。1964年頃、リーバーマン氏は、MoMAほか全米7会場を巡回した「日本の新しい絵画と彫刻展」(1965-67年開催)準備の一環で来日し、日本国内をくまなく回り、作家を調査していたのです。福岡市郊外の菊畑さんのアトリエにもやってきて半日を過ごしたそうです。結果、菊畑さんは出品することになり、図録によれば、《ルーレット》3点が出品されています。ベテランから若手まで、欧米在住者から国内居住者まで、日本人作家46人がこの展覧会に出品していますが、1935年生まれの菊畑さんは当時30歳。若手作家の代表格としての国際デビューとなった記念すべき展覧会です。

菊畑さんとのやりとりの中で、私は、1995年の出会いのことを思い出し始めました。リーバーマン氏があのとき《天動説 五》の前で立ち止まり「菊畑さんによろしく伝えてください」と言ったことの意味を、私はようやく理解しました。そして、これまでの菊畑さんの個展、そして戦後前衛美術史においてこれまであまり注目されてこなかった「日本の新しい絵画と彫刻展」を、詳しく調べてみようと思いました。そして実際調べてみたら、「菊畑さんによろしく」の意味を、なおさら深く理解することになったのです。(つづく)

菊畑茂久馬《天動説 五》(右から2点目のグレーの作品)の展示風景。2001年撮影。

■ブログ「菊畑茂久馬さんを偲んで(1)」

https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/11324/

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )

2020年7月1日 10:07

ヘンリー・ムーア展の思い出

福岡市美術館にヘンリー・ムーア(1898-1986)の彫刻《ふたつのかたちによる横たわる人体 №2》(1960)がやってきました。西日本シティ銀行からの寄託を受けて、6月23日から公開しています。福岡市美術館は、過去にヘンリー・ムーア大回顧展を開催していますし、20世紀を代表する世界的彫刻家、ヘンリー・ムーアの代表作が美術館で公開とあって、取材も多々あって嬉しい限りです。

取材のために資料を確認していて、ひとつ大きな勘違いをしていたことに気づかされました。私事ながら、美術館で勤め始めたのが1987年の夏。なぜか自分の頭のなかで、「自分が福岡に来る直前にヘンリー・ムーア展が終了した。もう少し早ければ見ることができたのに…」というストーリーになっていて、資料を見て「ムーアが亡くなったのが86年?展覧会も86年?えっ、87年の間違いでは!?」と冷や汗をかき、よくよく調べると、自分の記憶違いであったと…。

ちょっと言い訳をさせていただくと、美術館に入ったばっかりの私は、多くの人から「ムーア展はすごかったね!大濠公園で見る彫刻は素晴らしかったよ」「え、ムーア見逃したの?もうちょっと早く来てればよかったねえ」「惜しいことしたね」と、さんざん言われたのです。みんな、一年前のことなのに、ついこないだのことであるかのように。その情熱を思えば、展覧会を契機にヘンリー・ムーアの彫刻を設置する市民運動ができ、2年の歳月を経て現在博多駅に設置されている《着衣の横たわる母と子》(1983-1984)に結実したことも、納得です。

福岡市美術館にとってのヘンリー・ムーア

実は、いままでナイショにしていましたが、いえ、そうではなく、あまり大声で言ってこなかったのですが、福岡市美術館には、あるジャンルにおいて、突出したコレクションがあります。実は、「英国の現代彫刻」のコレクションは、作品の規模、質、カバーする時代といい、確実に国内トップレベルです。

開館から3年後の1982年から1990年、1998年と、当館はブリティッシュ・カウンシルと、3度にわたって英国の現代美術展を開催してきた、ということが基盤になっています。

アンソニー・カロ(1924-2013) 驚きの平面 1974

バリー・フラナガン(1941-2009) 三日月と鐘の上を跳ぶ野うさぎ 1988

デイヴィッド・ナッシュ(1945-) 内側/外側 1984

アニッシュ・カプーア(1954-) 虚ろなる母 1989-90

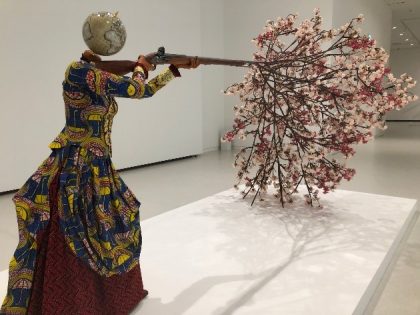

インカ・ショニバレCBE(1962-) 桜を放つ女性 2019

上記の作品は、すべて現在展示中のもの。1970年代から21世紀まで、英国現代彫刻の代表的作家の大規模作品が、館内外で見ていただけます。

アンソニー・カロ(1924-2013) 驚きの平面 1974

バリー・フラナガン(1941-2009) 三日月と鐘の上を跳ぶ野うさぎ 1988

デイヴィッド・ナッシュ(1945-) 内側/外側 1984

アニッシュ・カプーア(1954-) 虚ろなる母 1989-90

インカ・ショニバレCBE(1962-) 桜を放つ女性 2019

ブロンズという彫刻の伝統的な素材から、自然の樹木をそのまま生かすことや、樹脂や染織品の使用へといった素材の変化、アジアやアフリカにルーツを持つ作家が英国の代表的彫刻家として活動していることなど、これらの作品を通して、時代の変遷も見ていただけると思います。ここに、その原点ともいうべき、ヘンリー・ムーアの60年代の代表作が加わって、当館のラインナップは、現在「英国現代彫刻」の日本最強の展示といえるでしょう。

ぜひ、広大な美術館の内外のスペースで、英国現代彫刻の名品を堪能してください。

(館長 岩永悦子)

2020年6月10日 10:06

ディスプレイ越しではなく、同じ空間に身を置いて作品を鑑賞できる日常が戻りつつあります。久しぶりの展示室で対面する作品へのいとおしさはひとしお。その中で「新収蔵品展(近現代美術)」(6月28日まで)で展示中の作品《作品の前で語られた、いくつかの会話》は、さまざまなことを想起させてくれます。

歴史する!Doing history!

本作品は、2016年8月に当館で開催した現代美術のグループ展「歴史する!Doing history!」で制作・発表されました。この展覧会は、大規模改修工事とそれに伴う長期休館を目前に控え、当館あるいは福岡の歴史に触れながら、現状を記録し、未来に向かって歩むための準備をしようという思いで企画していました。

飯山由貴さんは、無名の人物によって編まれたスクラップブックなどの記録、それに関する歴史的出来事を示す資料、インタビューによって収集した関係者の語りといったドキュメントを用い、映像作品やインスタレーションを制作するアーティストです。飯山さんは上記の企画趣旨に応答し、「歴史する!」展に3作品を出品しました。福岡県福津市津屋崎の旧旅館で見つかった戦争画についてのインタビューをもとにした映像作品と映像に登場する絵画を会場に配置したインスタレーション《戦争画の部屋》、博多港が終戦後に引揚援護港として朝鮮半島や中国大陸から引揚者を迎え入れ、同時に旧植民地出身者を送り出していた歴史に目を向け、その体験者に取材した進行形のプロジェクト《無題(帰郷と故郷の喪失)》、そして2018年度に収蔵となった《作品の前で語られた、いくつかの会話》です。これらの3作品は福岡を起点としながら、資料やインタビューで得られた語りのレイヤーによって、近代日本の歴史と個人史に接近していく飯山さんの手法が際立っていました。(飯山さんは来月から開催予定のヨコハマトリエンナーレにも参加されます。「歴史する!」展以降も継続している福岡での取材も新作に生かされているとのこと。楽しみです!)

《戦争画の部屋》「歴史する!」展での展示風景 撮影:山中慎太郎(Qsyum!)

《無題(帰郷と故郷の喪失)》「歴史する!」展での展示風景 撮影:山中慎太郎(Qsyum!)

《作品の前で語られた、いくつかの会話》「歴史する!」展での展示風景 撮影:山中慎太郎(Qsyum!)

ギャラリーガイドボランティアによるツアー

2016年春から数度にわたる福岡滞在中、飯山さんは当館で行われているギャラリーガイドボランティアによるツアーに参加しました。このツアーでの体験から生まれた、美術館で展示される作品のあり方への関心が、《作品の前で語られた、いくつかの会話》という映像インスタレーションに結実します。

福岡市美術館で1日2回、11時と14時に開催しているギャラリーガイドボランティアによるツアー(現在休止中)は、コレクション展示の中からボランティアが選んだ3作品を、約40分間でめぐるものです。このツアーの肝は、作品や作者についての知識を与えるのではなく、共に鑑賞し、感想や気づいたことなどを話し合うことにあります。じっくりと作品を見るきっかけを作り、作品と来館者の距離を近づけることが目指されているのです。

美術館で学芸員はまず、作品を美術史に位置づけます。美術館が「墓場」に準えられることがありますが、それは作品に一つの価値基準が与えられ、歴史化されることに因るでしょう。しかし、同時に美術館は来館者に開かれた場でもあるので、美術史の観点から書かれた解説を並置していても、来館者は様々な形で作品を受け取ります。現代の文脈でとらえたり、まったく別の何かとぐいっと飛躍しながらつながっていったり、時には個人的な記憶を呼び起こす引き金になったり。社会に放たれた作品は、鑑賞者との間で新たな、無数の歴史・物語を編んでいくのです。

作品の前で語られた、いくつかの会話

《作品の前で語られた、いくつかの会話》は映像とテキストによって構成され、特に福岡市美術館の歴史、作品と美術館を往来する人の声(歴史)がクロスオーバーする重層的な作品です。

福岡滞在中、飯山さんはギャラリーツアー参加者の許可を得て、ツアーの会話を録音しました。7種のテキストのうちの3種がツアーでの実際のやりとりを書き起こしたものです。脚本のような、小説のようなテキストを読むことで、かつて作品の前で実際に交わされた会話を追体験できるのです。「新収蔵品展」では、その中の1種を展示・配布しています。

残る4種のテキストは、美術館の収蔵品ではなく美術館の傍に設置されている2体の銅像「広田弘毅像」「進藤一馬像」についての会話です。福岡にあった政治団体「玄洋社」と関係のある政治家で、一人は日本の近代史に、一人は福岡市そして福岡市美術館の歴史に重要な役割を担った人物の銅像に対する市民の反応や、思い出が語られています。(7種のテキストは『歴史する!』の図録にも附録として収録されています。作品の収蔵にあたり再度校正していますので、まったく同じではありませんが。)

映像では、美術館で働く清掃員や警備員、監視スタッフの姿、ギャラリーガイドボランティアと学芸員が展示室でギャラリートークの練習をする様子がとらえられています。撮影時から4年経った今では懐かしく思えるリニューアル前の美術館での日常風景に重ねられているのは、作品の前でいくつもの歴史・物語に立ち会ってきたガイドボランティアの声です。飯山さんからツアーで印象に残った感想や反応、エピソードについて尋ねられ、記憶の糸をたどりながらボランティアが語るのは、固定観念を悠々と飛び越えていく中学生グループの話、その時の気持ちによって同じ作品も違った印象を残していくと語ってくれた人の話、ロスコ《無題》をジャムを塗った食パンとみる子どもたちの話、作品に表された状況に自身を置き換えて語ってもらった時に漏れる子どもたちの本音等々…。普段埋もれてしまっている、何気ないつぶやきや発想、時には叫びのようなものがツアーの最中にふっと顔を出してしまう様子がボランティアに強く印象を残していることも興味深いです。

実物を目の前にして、そのサイズや質感を体感しながら、問いかけに対して絞り出す、あるいは口をついて出る声。その一つ一つの語りは、些細なものかもしれませんが、ふとあらわになることで、かき消されてきた、埋もれてしまってきた無数の声の存在までもが想像される。本作品は、来館者と作品の間に生まれてきた、そしてこれから生まれるだろういくつもの関係に気づかせてくれます。

緊急事態宣言の解除を受けて、当館も5月19日から再開館することができましたが、残念ながらガイドボランティアによるツアーは再開にはいたっていません。展示室で作品について人と語り合うこともしにくい異常事態は続いています。それでも、作品との対面が可能となった今、《作品の前で語られた、いくつかの会話》を手掛かりに、かつてあった展示や作品を想像し、自分の中に埋もれている記憶や感覚にも目を向けてみてはいかがでしょうか。そして、晴れてギャラリーガイドボランティアによるツアー再開の日が来たら、ぜひ参加してみてください。

(学芸員 近現代美術担当 正路佐知子)