2024年1月12日 14:01

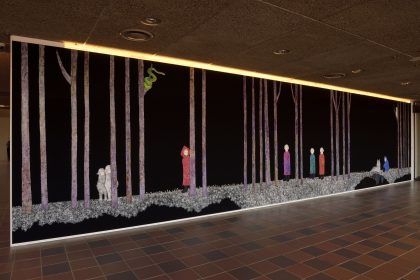

福岡市美術館の2階近現代美術室の最終壁面を飾っている田中千智さんの《生きている壁画》。昨年1-3月に開催した企画展「田中千智展 地平線と道」の一部として制作されたものです。

もともと3年間という期間限定の展示ということで、田中さんに壁画制作をお願いしたところ、ご本人の提案で1年ごとに加筆をおこない画面を変化させていくという、3年がかりのプロジェクトになったのです。そしていよいよ今年1月5日より、《生きている壁画》の第2段階の制作が開始されました。

今回のブログでは、最新の制作状況をレポートいたします。

まずは復習から。

《生きている壁画》第1段階

ついでにお知らせですが、企画展「田中千智展 地平線と道」については、下記よりアーカイブがみられます。

展覧会をご覧になった方は思い出していただき、来場できなかった方はぜひこちらで体験していただければと思います。

第1段階制作時のタイムラプス動画もご覧になれます。

さて、いよいよ続いて第2段階の制作状況のレポートです。

制作開始から約1週間が経過しましたが、すでに絵柄が大きくかわっています!

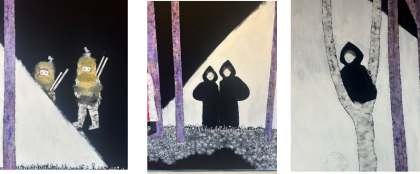

《生きている壁画》第2段階制作中(1月10日時点)

画面左側は、やや不穏な雰囲気。

画面中央には三角形状の白い背景が出現。

画面右側、遠景に海と船が見えます。

白い背景や海などが描かれ、画面に奥行きが生まれています。 続いて個々のモチーフも少し紹介します。

新しく登場した子たち。

ひとりからふたりになった子。

一方で、白く塗られている子たちも。

このまま消えていくのか、どこかに移動となるのか、はたまた生まれ変わるのか。

制作中の田中さん

登場人物に変化があり、まるでお芝居のように、物語が動き出した印象をうけます。これからどんな展開になるのか、見れば見るほど楽しみです。

さて、今回の田中さんの制作は、1月27日(土)までを予定しております。横13mの大画面を毎年変化させていくということは、作家にとって体力的にも精神的にも、とんでもないチャレンジングなプロジェクトだと思います。その様子を間近でみることができるというのは、稀有な機会だと思いますこれからまだまだ大きく変化をしていくはずですので、ぜひ期間中お立ちよりください。(基本、日曜日、休館日以外は制作される予定ですが、休憩や急用などで作家不在の時間もあります。何卒ご了承ください。)

さらに、下記のとおり、「第2段階・完成直前トーク」と題したトークイベントをおこないます。

◎田中千智《生きている壁画》第2段階・完成直前トーク

日時 2024年1月21日(日)

午後2時~午後3時30分

※開場:午後1時30分

会場 1階 ミュージアムホール

料金 入場無料

定員 180名 ※当日先着順

第1段階から第2段階の制作にあたり、環境や心境の変化、新たなモチーフについて、などなど、詳しくお聞きしたいと思います。こちらもぜひご来場ください!

(近現代美術係長 山木裕子)

追伸

11日夕方時点で右側にカラフルな竹やぶが出現していました!

2023年11月22日 12:11

現在、近現代美術展示室Bで「九州の女性画家たち2」展を開催中です(~2024年1月21日まで)。昨年度の「九州の女性画家たち」に引き続き、本展も九州にゆかりのある女性の画家たちを紹介しています。

そもそも、美術に関する展覧会の多くは、一つの(または複数の)テーマをもって企画・開催されます。そのテーマは多種多様で、例えば、「奈良原一高」などの特定の個人をテーマとするものもあれば、「古代ローマ」や「戦後日本」など、時代や地域に関するものもあります。「山好き」などの作家や作品に共通する傾向や趣味嗜好をテーマに、複数の作家の作品を集めるグループ展もあります。

今回のテーマは、「(九州の)女性画家」です。

出品作家全員に共通するのは(九州の)女性画家であること。

作品自体に共通した表現が見られるというわけではありません。

ここである種の疑問や違和感を覚えた人もいるのではないでしょうか?

「なぜ女性だけなのか?」

実は、この違和感こそが本展の開催意義と深く関係しているのです。

本展は、当館の収蔵品や作品展示の機会に見るジェンダーのアンバランスさを解決する一つの歩みとして企画されました。ただし、このジェンダーのアンバランスさは、当館だけが抱える問題でもないように思われます。実際、近年同様に「女性」をテーマとする展覧会がいくつも開催されています。

・「Women in Abstraction」

(Gugenheim Bilbao, 2021-2022)

・「Action, Gesture, Paint: Women Artists and Global Abstraction 1940–70」

(Whitechapel Gallery, London, 2023)

・「わたしが描く-コレクションでたどる女性画家たち」

(早稲田大学會津八一記念博物館、2023年)

・「コレクションによる小企画 女性と抽象」

(東京国立近代美術館、2023年)

・「決定版! 女性画家たちの大阪」

(大阪中之島美術館、2023-24年)

などなど。この背景にあるのも、やはり一つには、女性に焦点が当たる機会が少なかった(=ジェンダーのアンバランス)ということであったように思われます。

関連する試みとして記憶に新しいのは、「あいちトリエンナーレ2019」において、参加作家の男女比を同数にするというものでしょうか(「表現の不自由展・その後」をめぐる混乱の方が記憶に残っている方が大半だとは思いますが・・・)。これもまた、ジェンダーのアンバランスを改善する取り組みの一つです。

このような試みが暴き出すのは、いかに男性が、当たり前の権威的存在として美術界に君臨してきたかという制度と構造です。実際のところ、タイトルに「男性」という言葉のついた展覧会を見かけることはあまりないのではないでしょうか?実際は存在しているのかもしれませんが・・・。それは、敢えて「男性」と書かなくとも、出品作家が男性であるという前提、暗黙の了解があるからにほかなりません。一方で、女性作家が参加するときには、展覧会名や作家紹介に「女性」という言葉が使われる機会がしばしばみられます。

ここで、お隣の福岡アジア美術館で開催中の「福岡アジア美術館ベストコレクション」展に目を向けてみます。ここでは、出展作家のリン・ティエンミャオが、「女性アーティストのトップランナー」として紹介されていました。実はこれ、ともすると、彼女は美術業界全体のトップランナーではなく、あくまでもそのなかにいる女性たちのなかのトップランナーであるにすぎない、と言ってるようにも見えてしまいます。

もちろん、福岡アジア美術館にそのような差別意識があったとは思えません。しかし、ほかの男性作家には「男性」とつけず、一方で、彼女を「女性作家」と紹介して区別することには、たとえ意図的でなかったとしても、そこに潜在的な男女差別の意識のあらわれの一端を見てとることも可能なのではないでしょうか。

話は逸れますが、ここで映画を1本紹介します。

2018年制作の『ビリーブ』です。舞台は戦後のアメリカ。主人公は、女性弁護士のルース・ベイダー・ギンズバーグ(1933-2020)。ラッパーのノトーリアスB.I.G.になぞらえられ、R.B.Gという愛称でも親しまれていた実在の人物です。この映画では、後に米国史上2人目となる最高裁判事も務めることになったR.B.Gが、法(社会)における男女不平等と闘っていく姿がえがかれます。ちなみに、彼女を追った『RBG:最強の85歳』というドキュメンタリー映画も製作されています。このブログのタイトル「Being a woman was an impediment (女性であることは足枷でした)」という言葉は、この映画からの引用でした。男女不平等、男女差別は、社会全体が抱えている問題でもあるのです。

閑話休題。

2023年現在、昔と比べて、女性を取り巻く美術の制度や慣習、環境は変わったのでしょうか?女性が社会に出て活躍する機会が増えていることは間違いないでしょう。しかし、SDGs(Sustainable Development Goals)の一つに「ジェンダー平等」が掲げられていることからも、「男女平等」が達成されたとは決して言えません。本展では、一つ一つの作品を、作者の性別に関係なく楽しんで鑑賞していただきたいと思いつつも、同時に、本展の背景にある「ジェンダーのアンバランス」という問題にも意識を向けていただければ幸いです。

(学芸員 近現代美術係 山田隆行)

2023年11月15日 18:11

コレクション展「日本画にみる人物表現」が始まりました。当館が所蔵する日本画作品のなかから、歴史上の英雄や美人画、あるいは身近な人物や子どもの姿など、人を描いた作品に注目する展覧会です。

コレクション展「日本画にみる人物表現」展示風景①

当館の近現代の所蔵品で、「日本画」に分類されている作品は382点あります。その中で、「人」を主題として描いている作品は60点程度、さらにそこから絞りこんだ14点を展示しています。

私は、福岡アジア美術館で、モンゴル画やパキスタンの細密画、ネパールの現代仏画など西洋画が流入する以前から描かれていた伝統的な絵画の現代の状況をとりあつかった展覧会に携わってきましたが、日本画の展示は初めての経験です。間近でみる日本画は、繊細な筆遣いによる美しさにうっとりとなってしまう作品ばかり。ぜひぜひこの機会に、そんな日本画の魅力に触れていただければと思います。

このブログでは、出品作品の中から個人的おすすめの作品2点をご紹介します。

1点目は甲斐巳八郎の《露路》という作品です。チャイナドレスを着た女性と中国の街の一角が描かれています。

コレクション展「日本画にみる人物表現」展示風景②(左端が甲斐巳八郎《露路》)

甲斐巳八郎は、1903年熊本県生まれの画家で、1931年から47年まで満鉄の報道部に所属し、各地を旅行しながら、制作および文筆活動をおこないました。引き上げ後もアジア各地を旅し、そこに生きる人々を描きました

本作については、あまり資料がないのですが、甲斐巳八郎とその息子である甲斐大策の文章を集めた「アジア回廊」(財団法人古都大宰府保存協会発行、1996年)という書籍にそのヒントとなる文章を見つけました。「北京の風格」と題された、昭和13年から18年(1938年から1943年)の間に満州で発表された文章のひとつで、巳八郎が、北京の街や女性について書いたものです。

《露路》は、この文章から12~17年後の1955年に描かれた作品ですので、直接的な言及はありませんが、本作の内容と重なるところがあり、北京の街と女性を描いたものではないかと考えています。

例えば、北京の街は、綿布が美しく使われており、商家の店先には大きな綿布が日除けとして垂れている、といった内容の文章があります。本作の右上に、日除けの布が描かれています。

北京の娘さんに関する記載もあります。巳八郎が、新聞に広告をだして、絵のモデルを募集したところ、20人くらいの娘さんが集まったそうです。ホテルで10人くらいの男性が待機している部屋に一人ずつ入って話をしたそうですが(今でいうオーディンションですね)、その娘さんたちの多くが、そんな状況でも臆したりはにかんだりすることなく、快活に身振り手振りをまじえて話しをすることに、大変驚いたそうです。

本作の中央に描かれている女性の、腕組したポーズや切りそろえられた髪型は、巳八郎が感じた北京女性への印象があらわれているように思えます。(ただし、断定はできないので、解説キャプションではそこまでは書いていません。)

ひとつ気になることとして、同じ章の中に、次のような内容の文章があります。巳八郎は、ある人から、絹地の裾の長い旗袍(チーパオ、チャイナドレスのこと)が北京の女性らしい(装いだ)ときいたそうです。しかし巳八郎は、それは絹が流行したかつての北京であり、自分は綿布で裾の短い旗袍を採りたいと思う、と反論しています。

本作では、旗袍は長い丈で描かれています。さて、布は、綿でしょうか、絹でしょうか? ぜひ、実物の作品をみていただき、どちらなのかのご意見をお待ちしています。

おすすめ2点目は、蓮尾辰雄の《母子》です。

コレクション展「日本画にみる人物表現」展示風景③(左端が蓮尾辰雄《母子》)

蓮尾辰雄は1904年大牟田市生まれの画家です。主に院展で活躍しました。

沐浴の後なのか、おむつ替えの最中なのか、敷布の上のかわいらしい赤ちゃんと着物のお母さんが見つめ合うかたわらで、むくれ気味のお姉ちゃん。ちょうど50年前に描かれた作品ですが、お母さんが着物を着ている以外は、お子さんのいる家庭なら、現代でもみられそうな日常風景です。穏やかな色彩と柔らかな質感が、大変美しい作品ですので、近くで見ていただきたいと思います。

さて、最後に宣伝です。11月25日(土)のつきなみ講座を担当いたします。「日本画、そしてアジアの伝統絵画について」というタイトルで、日本画と同様、西洋画の流入以前から描かれている伝統的な絵画の今日的な展開について、モンゴルやパキスタン、ネパールなどを例にお話します。ぜひご来場ください。

(近現代美術係長 山木裕子)