2023年10月10日 09:10

FaN Weekの開幕日である9月16日(土)、福岡市美術館では、2階近現代美術室Cでは、塩田千春氏によるインスタレーション作品《記憶をたどる船》が公開されました。当館のために制作され、新たに当館のコレクションに加わった作品です。

今回のブログでは、この《記憶をたどる船》について、レポートしたいと思います。

近現代美術室Cで開催中の「コレクションハイライト②美術散歩にでかけよう」、本作は、4つ目のコーナー「歴史と記憶の都市-未来へ」の中央に設置されています。C室に入ると右奥に大きな赤い面が見えるので、順路にさからって見に行きたい衝動に駆られると思いますが、その気持ちはおさえ、まずは順路どおりに進んでください。

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

順路にそっていくと、展示室後半、カプーアの青い作品、そしてキーファーの飛行機の先に、本作が姿をあらわします。C室の天井高にあわせて制作されたもので、そのサイズは、高さ5m×幅5m×奥行2.8mと、大変大きな作品です。

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

絵巻物を広げたように斜めに広がるネットから無数の赤い糸が垂れ下がっています。床には、鉄製の船が置かれ、船の上には、船から湧き出たかのようにたくさんの写真が糸の中に散りばめられています。床から天井へとつながる斜めの構図は、過去から未来への時間軸を示しています。船は、過去から現代まで人や荷物を運ぶことで、世界とつながってきた福岡の交流の象徴です。無数の赤い糸は、これまでの、またこれからの航路やそれによって結ばれてきた人のつながりを示しています。散りばめられた写真は、福岡の歴史にまつわる資料や画像、また福岡で撮影された家族写真や記念写真が使われています。

©JASPAR, Tokyo, 2023 and Chiharu Shiota

せっかくですので、本作ができあがるまでの経緯も少しご紹介します。

今回、プランを作成いただく際、当館からは所蔵品として今後長く展示活用していくため、作家がいなくても再設置可能なもの、というリクエストを伝えました。塩田さんといえば、空間全体に糸が張り巡らされているインスタレーション作品がよく知られていると思います。そうした作品は、展示場所にあわせて、その場で数週間かけて制作するのだそうです。しかしその方法では美術館職員だけでは、再設置は困難です。

そこで今回は、塩田さんに事前に来福していただき、この展示室を体感された上で、4つのプランドローイングを制作していただきました。それをもとに、ベルリンのスタジオでの試作を経て、ひとつのプランにしぼり、今回の作品ができあがりました。塩田さんにとっても初めての形状だったそうですが、再設置可能なシンプルな構造でありながら、空間的に広がりのある作品となりました。

本作は、今後常設的に展示していく予定ですが、展示室の改修などどうしてもの場合は、取り外すことが可能です。その場合は、つり下がっている写真をはずし、天井に取り付けているバーをおろし、ネットと糸の部分はくるくると巻いて、船とともに保管、ということになります。

作品の中に使用している約110枚の写真についても触れておきます。福岡の歴史にまつわる資料や画像の多くは、福岡市博物館より多大な協力を得、提供していただきました。また、主にボランティアスタッフに声掛けし、福岡で撮影された家族写真や記念写真の現物を提供していただきました。ご協力いただきました福岡市博物館のみなさま、現物の写真を提供してくださったみなさま、本当にありがとうございました。

本作は、撮影可能となっております。見る角度によって、印象も大きくかわります。さまざまな角度からの鑑賞・撮影を楽しんでください。福岡の歴史や記憶を織り込んだ本作。鑑賞したおひとりおひとりの記憶に織り込まれ、それぞれの物語や未来が紡がれるといいなあと思います。

余談ではありますが、再設置可能だけれども、展示作業が大変なインスタレーションの代表格(自分史上)、福岡アジア美術館所蔵のリン・ティエンミャオ《卵 #3》(→こちらからみられますhttps://faam.city.fukuoka.lg.jp/exhibition/18828/)が、現在「ベストコレクション」展(2024年4月9日 (火)まで)で展示されています。床においているたくさんの糸の球が、中央のバナーの女性像と糸でつながっているという構造ですが、これは毎回展示のたびにひとつひとつつなげていくので、時間を要する作品です。

さて、今年のFaN Weekは10月22日(日)まで、残り約2週間となっております。

当館では、近現代美術室Bにて「コレクターズⅡ アートに生きる3人」が開催中です。

その他、福岡城で開催中の「福岡城アートプロジェクトⅡ:福岡現代作家ファイル2023」には、第1回福岡アートアワードの受賞作家である鎌田友介さん(@伝)潮見櫓)、チョン・ユギョンさん(@旧母里太兵衛邸長屋門)が出品中です。Artist Cafe Fukuokaの旧体育館の「福岡アジア美術館アーティスト・イン・レジデンス成果展」として、ジン・チェ&トーマス・シャイン(チェ+シャイン・アーキテクツ)の作品も必見です。上記、美術館以外の展示は、金、土、日のみですので、ご注意の上、お出かけ下さい。

★★第2回福岡アートアワードのアーティスト募集中(10月31日(火)まで)★★

(近現代美術係長 山木裕子)

2023年8月30日 11:08

ただいま、近現代美術室Aで「奈良原一高 「王国」」展を開催しています(8月29日~11月5日)。

奈良原一高(1931-2020)は、福岡県大牟田市出身の写真家です。大学院在学中に九州周遊の旅に出て目にした鹿児島県桜島・黒神村と長崎沖合の軍艦島の生活に衝撃を受け、撮影を開始します。その成果を発表した作品「人間の土地」で1956年に写真家としてデビューを果たし、戦後を代表する写真家の一人として活躍しました。

2021年、「福岡にゆかりがある写真家であるため、福岡市美にどうか」とご紹介いただき、奈良原一高のご遺族から、6つのシリーズ「人間の土地」「無国籍地」「王国」「ジャパネスク」「消滅した時間」「ヴェネツィアの夜」より計211点をご寄贈いただきました。写真集に収録されていない作品もあり、ほとんどがオリジナルプリントである貴重な作品群です。これをシリーズごとに紹介していこうと、昨年は「人間の土地」と「無国籍地」を近現代美術室Bにてご紹介しました。ご覧になった方もいるのではないでしょうか?

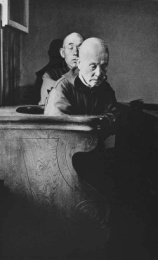

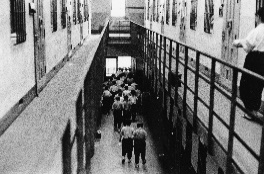

さて、今回は、その第二弾として「王国」を展示しています。「王国」は、北海道にある男子修道院と和歌山県にある女子刑務所を撮影した二部構成からなるシリーズで、それぞれに「沈黙の園」「壁の中」とタイトルが付いています。

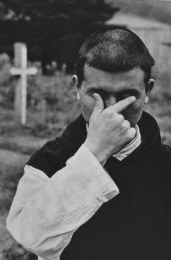

《沈黙の園(3)》(「王国」より) © Narahara Ikko Archives

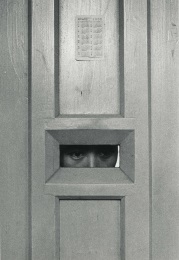

《壁の中(1)》(「王国」より) © Narahara Ikko Archives

モノクロームで映し出されたそれぞれの場所に、皆さんはどのような印象を受けるでしょうか。修道院と刑務所、というと聖と俗の対比が際立ちそうですが、私は、むしろ2つの場所の共通性を強く感じました。現実から距離を置き、日々の生活と課された労働をストイックに繰り返しているという点で、「沈黙の園」と「壁の中」は互いに響きあっているようです。それでいて、生活の苦しさ、泥臭さは取り除かれています。洗練された構図のなかに、ハッとする被写体を収めることが、奈良原の写真のうまさなのかもしれません。

《沈黙の園(23)》(「王国」より)© Narahara Ikko Archives

《壁の中(48)》(「王国」より) © Narahara Ikko Archives

本作を見るうえで一つの手がかりとなるキーワードが、「パーソナル・ドキュメント」です。

これは、奈良原が自分のデビュー作について説明する際に使った言葉です。特定の対象を取材しその有り様を報道するドキュメンタリーは、作為を排除し、事実を正確に伝えること、と思われがちですが、奈良原はもう一歩踏み込んで、カメラを構えている以上は撮影者の意図が入り込んでいるし、写されたものの中に撮影者自身の心の内が反映されることがあり得る、という考えに立っています※。こうした姿勢でドキュメンタリーを撮る手法を、奈良原は「パーソナル・ドキュメント」と呼んでいました。

「パーソナル・ドキュメント」という言葉を補助線にしてみると、「王国」に映し出された場面や構図を解釈する余地が広がっていくように思います。奈良原が男子修道院と女子刑務所をどのように解釈しているのか、撮影当時どのような心境だったのかを想像しながら、「王国」に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

※(奈良原一高「私の方法について」『リアリズム』10号、1956年、制作者懇談会)

学芸員(近現代美術係) 忠あゆみ

2023年7月19日 09:07

展覧会風景

タイトルはイギリスの登山家ジョージ・マロリーの有名な一言ですが、現在、2階の近現代美術室Aにて「山好きな画家たち」を2023年8月27日(日)まで開催中です。展覧会ではヒマラヤ山脈をテーマにした巨大な作品《ヒマラヤの朝》もあり、暑い季節に負けず涼しい気持ちになれると思います。…が、今ネットで確認したところヒマラヤ山脈の一つであるエベレスト山は朝8:45の時点で-24℃(高度8850m地点)。涼しいを通り越して凍えそうです。

お知らせ(?)も済んだところで今回の展覧会に関わる裏話として「なぜ山を選んだのか」という話をしたいと思います。きっかけは同時期に開催中の夏休みこども美術館2023「うつくsea!すばらsea!」に対抗するため。海があるなら山も見せたい、でもこの対抗心はあまり表に出したくないからタイトルはあっさりにしたい!といったそんな大人げない動機がありました。とはいえ、実は前々から温めていたネタで良いタイミングと思い企画会議で提案した次第です。実は当館は山をテーマにした作品をそこそこ数多く所蔵しています。単純に所蔵品検索で「山」「岳」「峰」と名前を変えて所蔵品検索してみると、海や空(もしくは天)よりも点数が多く見つかります。このように山をテーマにした作品が多くあるので、様々な形で紹介することが出来るのではないか?そのようなことを考えたわけです。調べてみるうちに色々と面白いことも分かってきました。現在私たちが楽しんでいる登山というものは明治以降に広まったもので、それまでは狩猟や漁猟、山菜取り、炭焼きといった生活を目的としたものや山岳信仰のために山に立ち入るということがほとんどだったそうです。ひとつ信仰の事例として出品中の吉田博《冨士拾景 山頂剱ヶ峯》(1928年制作)の中から山頂を目指す人々の服装に注目してみましょう。ほぼ全員が白装束で笠を被っており、中には杖を用いている人もいます。これは富士講と呼ばれる山岳信仰の一つで、登拝時に行衣・金剛杖・笠を着用していることが特徴なんだとか。何人か背中が赤いのは、背に講印や富士登山記念朱印を押す方もいたためかもしれません。昭和のはじめに制作された作品ではありますが、信仰が作品という形で記録されているのはまた面白いと思いました。

--420x255.jpg)

吉田 博《冨士拾景 山頂剱ヶ峯》1928年(部分図)

今は気軽に登山をする方も多くなり、私もブームに流され一度だけ富士山に登ったことがあります。山頂から見下ろす雲海、肌に鋭く刺さるような冷たい空気、山頂で飲んだ豚汁(600円)や水(500円)の美味しさ等、得られた感動や心地よさはもちろんありました。しかし相応の疲労感、高山病で苦しむ後輩とのやり取り等、気を緩めるとやはり命に関わるため、山をなめるな、という先人の教えを心から理解することが出来ました。

-420x196.jpg)

吉田 博《冨士拾景 朝日》1926年(部分図)

と言いつつも何故かまた登りたくなるんですよね。今回は山に魅了された画家が描く作品を展覧会で紹介していますが、出来れば彼らに何故、山に登るのか?と直に聞いてみたいところです。

学芸員(近現代美術係) 渡抜由季