2022年10月26日 18:10

先日、調査で東京と埼玉に行ってきました。実は、わたくし、福岡教育大学の加藤隆之先生が行っている「描画材作りを通した色と豊かに関わる教材の開発」という研究に、共同研究者として参加しておりまして、その調査に、紅ミュージアムと株式会社クサカベに行ってきたのでした。

今日のブログはその時の調査(というかほとんど他館・他所のワークショップ体験ですが・・・)のようすをお届けしたいと思います。

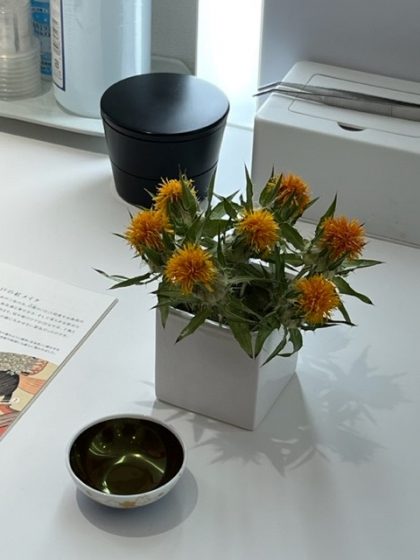

さて、最初にお訪ねしたのは紅ミュージアム。同館は東京都港区は青山にある、伊勢半本店が運営する資料館です。伊勢半本店というと、江戸時代から続く老舗!江戸時代から唇を彩る「紅【べに】」をつくってきた伊勢半本店は、現在唯一残る「紅屋」です。なんと、紅はベニバナに1%しか含まれていない赤い色素を抽出してできるそうで、今もその作り方は職人さんにしか受け継がれず、他の職員さんも知らないのだとか。

上の花がベニバナ。その手前にある器(お猪口【ちょこ】)の内側に塗られているのが紅。お猪口に塗られた紅は玉虫色をしていますが、水をつけると鮮やかな赤色になります。

さて、紅ミュージアムで体験させていただいたのは紅によるハンカチ染めです。ワークショップをしてくださったのは同館の八木原美佳さん。このワークショップ、港区の小学校などでも実施しているそうです。

まずは、ベニバナを発酵させ、煎餅状の形にして乾燥させた「紅餅【べにもち】」を水の中でモミモミ。すると、黄色い色素が水に溶けだしてきました。

これが紅餅。

紅餅を水の中でもむと、黄色い色素がでてきました。

黄色い色素がだいたい出てしまったな、という頃にアルカリ性の水の中で紅餅をもむと今度は見る見るうちに赤い色素が出てきました。お~!これが紅の色か~!と思わず興奮。

赤い色素が出てきました!

さらにクエン酸を入れて液を酸性にし、色素を安定させます。ビー玉を括りつけたり、輪ゴムで縛ったりしたハンカチをあらかじめ水につけておき、いよいよ赤い色素の沁みだした液の中につけると・・・思った以上に鮮やかな紅色!というよりピンク色に染まりました!良い意味で期待を裏切る可愛らしい色で、驚きがありました。

ハンカチが鮮やかなピンク色に!

紅で染まったハンカチのできあがり。ビー玉を括りつけたり、輪ゴムで縛ったところは模様に。

その後、現在の紅つくりのようすや、化粧の歴史などの展示を八木原さんのご案内で拝見しました。紅が生まれるまでさまざまな人が関わっていることや、人々の化粧に対する情熱を垣間見て、「紅色」の持つ深さをしみじみ感じました。

翌日は、埼玉県の朝霞市にあるクサカベの工場へ。絵を描く人はご存知かと思いますが、クサカベは絵具や画材などの製造販売をする会社です。まずは同社の岩崎友敬さんのご案内で工場見学をさせていただきました。工場見学は小学校以来ですが、大人になってもやっぱりワクワクします。工場では、あっちこっちでさまざまな色が生み出されていました。私たちの手元に届くときにはチューブに入った絵具がど~んと大きな容器に入っているのを見るのは、なかなか壮観でした。

左が加藤先生。右がクサカベの岩崎さん。

顔料と媒材が攪拌され油絵具となっていきます。

見たことない量の絵具。

見学の後は、油絵具づくりに挑戦。当館でも水彩絵具づくりワークショップをしたり、土を粉にして蝋で固めたクレヨンづくりワークショップをしたことがありますが、私自身は油絵具を本格的に作るのは初めてです。作る色はウルトラマリンブルー。

油絵具づくりの道具。

最初は、顔料と脂肪酸を混ぜたリンシードオイル(いわゆる亜麻仁油ですね)を、ちょっとずつ混ぜていきます。なんせ初めてのことなので、量の調節がわからず、びくびくしながらちょっとずつ混ぜていきました。

顔料と油をちょっとずつ混ぜます。お菓子作りの工程に似ているような・・・。

混ぜていくうちに、ねっとりとまとまってきて、絵具らしくなってきました。そうしたら、今度はガラスでできたすりこ木のような道具で、さらに練り上げます。そうして、ツヤツヤとした光沢が出てくると、ウルトラマリンブルーの油絵具が完成です!

ひたすら絵具を練る!

できあがった絵具は専用のチューブに入れ、封入。自分だけの絵具ができたようで、それだけで嬉しくなります。普段はワークショップをする側ですが、この瞬間、ワークショップを受ける側の気持ちがよくわかりました。「持って帰ることが出来る」というのも、参加者にとっては意外に大切なことだ、と改めて実感しました。

チューブに封入。自分だけの絵具のできあがり。

隣では加藤先生がクレヨンづくりに挑戦されていました。当館でやったクレヨンづくりワークショップとは違い、描き心地抜群のクレヨンが出来ていました。

クレヨンを型に流しいれているところ。

今回の調査で、これまでの当館のワークショップの改善点なども見えてきましたし、ゲストに来ていただくのもいいかも?と、色材づくりのワークショップの可能性も広がりました。何より、ワークショップの参加者の気持ちになれたことは大きな収穫でした。なんでも学ばなければ新しいことは生み出せないと改めて感じた次第です。

この体験が、どんな活動に反映されるか・・・ご期待ください。

教育普及担当 主任学芸主事 鬼本佳代子

2022年10月19日 13:10

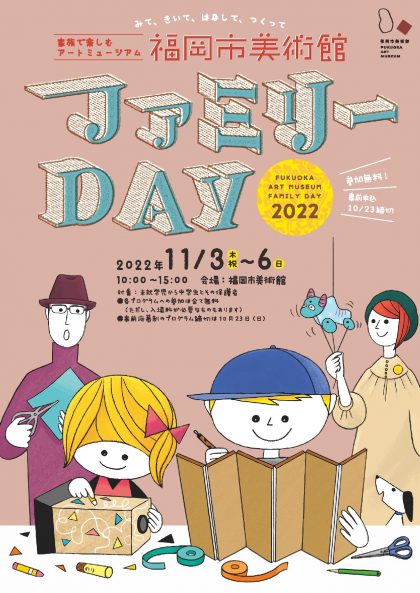

みなさんこんにちは。10月も半ば、秋の訪れを感じる季節になってきましたね。秋といえば食欲の秋、スポーツの秋、そして芸術の秋。いろいろなイベントが目白押しで、どこへ行こうか迷っている方もいらっしゃるでしょう。そんな時は、ぜひ福岡市美術館にもお出かけください。特にお子さんと一緒に楽しめるイベントをお探しの方、とってもおすすめの催しがあります!

福岡市美術館では毎年開館記念日の11月3日にあわせて「ファミリーDAY」を開催し、未就学児から中学生まで、そしてその保護者の方を対象に、家族で美術館をまるごと楽しんでもらえるさまざまなプログラムを企画しています。今年は11月3日(木・祝)〜6日(日)の4日間にわたり開催、ここでちょっとだけその内容を紹介したいと思います。

福岡市美術館といえば何と言っても多彩なコレクションが自慢です。古美術から現代美術まで時代もジャンルも幅広い所蔵品を6つの展示室それぞれにテーマを設けて展示しています。ファミリーDAY期間中はその展示室がなんと謎解きの舞台に!館内を巡りながらクイズに答える「かいとうキッズ 美術館の謎をとけ!」では、お子さんと一緒にクイズに答えながら楽しく作品鑑賞ができます。クイズに挑戦した後は、ぜひ作品についてお互い気がついたことなどお話ししてみてくださいね。

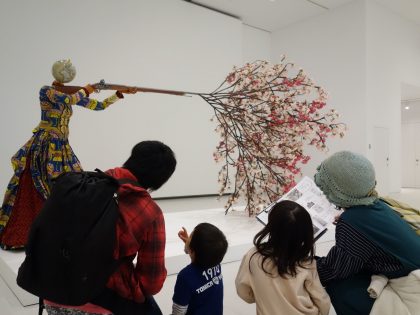

昨年の「かいとうキッズ 美術館の謎をとけ!」のようす みんな真剣です

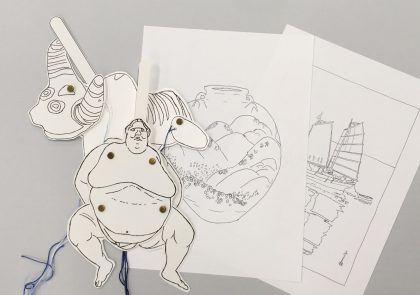

「うちの子どもは美術のクイズとか苦手かも…」なんてちょっと心配している方がいらしたら、「走れコブウシくん!+ぬりえ」はどうでしょう?1階のロビーでは、所蔵品をモデルにした動く人形作りやぬり絵ができるコーナーを設けます。当館でも人気のコブウシ土偶や2階の展示室入り口前にある巨大なおすもうさんの作品(中ハシ克シゲ作《Nippon Cha Cha Cha》)が紙製の人形に大変身!組み立てて動かせるようにして遊びます。人形作りがちょっと難しいという人はぬり絵だけの参加もできます。もちろん大人のみなさんも作ってくださいね。完成したらぜひモデルになった作品を見に行ってください。実物を見るとこんな作品だったのかといろんな発見もあってきっと興味がわいてくると思います。

「走れコブウシくん!+ぬりえ」 ほかにもいろいろあります!

「キッズスペース 森のたね」では、未就学のお子さんを対象に、自由に作品づくりができる「ミニミニワークショップ」を行います。「森のたね」に突然あらわれた大きなタネのオブジェ。アーティスト・オーギカナエさんがこのワークショップのために制作してくれました。子どもたちにはそのタネの中に隠されている素材を3つ取り出して、ハサミやテープを使って「森のなかま」を作ってもらいます。たった3つの素材からいったいどんな作品ができるのか。もしかするとお子さんにとっての初めてのアート作品ができるかも?

ミニミニワークショップのようす 真ん中に大きなタネが!

ここでは11月3日、5日、6日のファミリーDAY開催時間中にいつでも参加していただけるプログラムを紹介しましたが、他にも「布でバッジを作ろう」(11月5日、当日先着順)や、事前の申し込みが必要にはなりますが「箱型カメラをつくってあそぼう!」(11月3日)、「はじめてのベビーカーツアー」(11月4日)、「屏風をつくろう!」(11月6日)もあります。どれにしようかな、なんてお子さんと一緒に悩みつつ気になるプログラムをみつけて参加してみてください。

美術館に子どもを連れて行くのはなんとなくハードルが高いなんて思っていらしたら、まずはファミリーDAYに参加してみてください。それをきっかけにお子さんと一緒にアートに触れる体験を楽しんでいただけたらと思います。

各プログラムの内容はこちらでご覧いただけます。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/59430/

(教育普及専門員 中原千代子)

2022年7月27日 16:07

はじめまして。4月から福岡市美術館の教育普及係に着任しました森元と申します。今回初めてブログを書くのでドキドキしながら書いていますが、ご一読していただければ幸いです。

さて、今日のブログでは、7月23日(土)に行った子ども向けワークショップ「水と色であそぶマーブリング」の様子を紹介します。マーブリングとは水面に絵の具を垂らして、混ぜたりしてマーブル模様をつくって紙に写し取る技法です。このワークショップは現在開催中の「夏休み子ども美術館2022 水のリズム」展のテーマにちなんで企画されました。

皆様はマーブリングの経験があるでしょうか? 私は小学生のときに図画工作の授業でやったことがあるのですが、紙に写った絵の具がとても薄くて「……?」と微妙だった思い出があります。当館の先輩から「マーブリングのワークショップをやります」と言われたときに、そのときの微妙な気持ちを思い出し、参加者に楽しんでもらえるのかな?と心の中でやや不安に思っていました。

しかし、その不安はすぐに払拭されました。ワークショップ講師として福岡教育大学の加藤隆之准教授をお招きしたのですが、加藤先生にいろいろと考えていただき、私たちにご教授いただいたおかげで、リハーサルそして本番とも、とても鮮やかなマーブリング作品ができあがりました。このワークショップでは、マーブリング技法専用の水よりとろりとした液体とアクリル絵の具を使用したのですが、それらの材料が発色の良い作品ができた秘密のようです。なるほど、私が小学生のときにやったのはただの水道水だったから薄くなったのか~と十数年経って気づくことができました。

美術館のスタッフがつくった試作品

リハーサルや準備を進め、来たる7月23日(土)。11時、13時半、15時と計3回に分けて実施の予定だったのですが、ありがたいことにどの回も定員の20名の倍の人たちが集まってくれました。そこで、午前の回は定員のほぼ倍の子どもたちを受け入れ、午後は急遽2回追加で行い(つまり計5回ワークショップをしました!)、なんと約120名もの子どもたちにマーブリングを楽しんでもらうことができました。

では、その内容もここで少しご紹介します。まず初めに、加藤先生と一緒に福岡教育大学から来てくれた学生スタッフさんに手順を見せてもらいます。参加してくれた子どもたちはみんな何が起こるのかとワクワク、キラキラした目で見つめていました。

「スポイトで水面に絵の具を垂らすよ」とお手本

説明を聞き終わって、自分たちもやってみるときがきた!ちょっと緊張した表情でトレーの中のマーブリング液に絵の具を垂らす子どもたち。未就学の子どもたちも対象でしたので、保護者にサポートしてもらいながら、思い思いの色で絵の具の流れをつくっていました。

竹串で水面を混ぜてマーブル模様をつくる!

マーブル模様ができたら、次は丸い厚紙(使い捨てコースターだそうです)を水面につけて模様を写し取ります。ノリノリで紙を浸ける子もいれば、おそるおそる慎重に行う子も。作品だけでなく、作品をつくる課程でも個性が出るんだなと見ていて思いました。

マーブル模様の水面と出来上がった作品

一人ひとりの制作の時間自体はそんなに長くなかったのですが、みんな満足そうに作品を持って保護者に見せたり、記念撮影をしたりと楽しんでもらえたようでした。

福岡市美術館に着任して初めての子どもたちとのワークショップ。120人の子どもたちの作品づくりをサポートするのは大変でしたが、笑顔で「ありがとう」と言われると嬉しく、私にとっても楽しい時間になりました。今回体験してもらったワークショップが、始まったばかりの夏休みの素敵な思い出の一つになるといいなと思います。

「水と色であそぶマーブリング」のもととなっている「夏休みこども美術館2022 水のリズム」展は8月21日まで。このブログを読まれている皆様も、美術館に遊びに来て楽しい夏の思い出をつくってもらえたら嬉しいです!

(教育普及専門員 森元美咲)