2022年7月21日 19:07

6月12日のブログでは「絶賛準備中!」だった「tupera tuperaのかおてん.」が、7月1日に無事開幕しました!

開幕前の展示作業中には、tupera tuperaのお二人、亀山達矢さんと中川敦子さんが福岡入りし、展示空間をチェックしたり、展示室入り口の床に不思議な顔《ナスカお地上絵》を描いたり、館内のあちこちに「顔」を作ったりしてくれ、これまでの巡回先とはまた違った福岡バージョンの「かおてん.」が出来上がりました。

【床に描かれた不思議な顔《ナスカお地上絵》】

【この「顔」ロビーのどこにあるでしょう?】

開幕直後の7月2日(土)にはお二人によるサイン会、7月3日(日)には「絵本ライブ」を開催しました。「絵本ライブ」には、地元で活躍する音楽ユニット「ザ・スタッカーツ」も加わり、笑いと絶叫と音楽の入り混じる、にぎやかなライブになりました。ちなみに、絵本ライブの飾りは、当館のボランティアさんが制作してくれました!

【サイン会には遠方からいらっしゃったお客様も】

【絵本ライブのようす。参加者の皆さんは、泣いたり笑ったり大忙し】

【ボランティアさんが作った飾り】

では、展覧会はどんな様子か少しご紹介しますね。最初に皆さんをお出迎えするのは大きな鏡。もし、持っていたら、「かおシール」を貼りましょう。「かおシール」を貼ることで、自分自身も「かおてん.」に入り込んでしまおう、というわけです。ちょうど筆者が通りかかったときに、この鏡の前で「かおシール」を貼っている親子に遭遇しました。

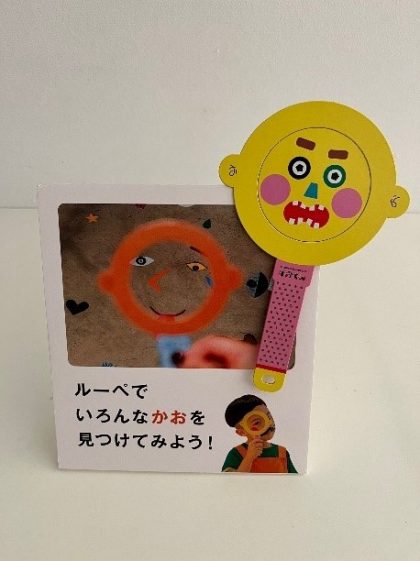

次に目に飛び込んでくるのは、絵本『かおノート』の原画と、上からぶら下がったり床に貼られたりした顔のパーツです。パーツとパーツを見ていると、それらが頭の中で組み合わさってパッと顔が見えてくるのが、この展示の面白いところ。「かおルーペ」を使うと、ルーペの丸の中でパーツが組み合わさって、いろんな顔が発見でき、さらに面白みが増します。(*)

【かおルーペ】

【ルーペから顔パーツをのぞくと・・・なんだか顔らしきものが見えてきました!】

そして、tupera tuperaといえば、何と言っても絵本です。展覧会の前半部分には、『かおノート』だけでなく、『やさいさん』や『あかちゃん』の絵本の原画も展示してあります。それだけでなく、会場の中には、絵本を読めるコーナーもありますので、ぜひ、比べてみて原画の、より繊細な線や色使い、そして制作の軌跡を感じてもらえればと思います。

最後に一つ、絶対これは楽しい!という展示をご紹介します。それは、展覧会の一番最後の部屋にある《床田愉男》のコーナーです。これは、床に置かれた丸い顔の土台に、いろんなパーツを組み合わせ、さらに自分も顔の一部になりきって、写真を撮るという参加型の展示です。しかも、パーツというのが、パンツの形やリンゴの形をしていたり、鉛筆やフォークの形をしていたりと、単に顔のパーツというわけではないので、参加する皆さんの想像力やユーモアが試されます。そして、天井には大きな鏡が吊るされているので、出来上がった顔を鏡に映して、真上から撮ったように撮影することができます。是非是非たくさんの人に来館して体験して、そしていろんな写真を撮っていただきたいと思っています。

先日、この会場の監視をしているスタッフから、「こんなに楽しい展覧会を、福岡市美術館でやってくれて、本当にありがとうございます!と立て続けに3組のお客さんから言われました!」と嬉しい伝言をいただきました。親子で、カップルで、友達とで楽しめる「tupera tuperaのかおてん.」は、8月21日(日)まで続きます。ぜひ、お見逃しなく!

(教育普及担当 主任学芸主事 鬼本佳代子)

(*)「かおシール」と「かおルーペ」は展覧会場入り口にて販売しています。

展覧会特設ホームページ https://artne.jp/tuperatupera/

2022年6月29日 16:06

もうすぐ7月。そろそろ「夏休み」が待ち遠しい頃ではないでしょうか。当館の夏休みと言えば「夏休みこども美術館」。1990年から毎夏開催している教育普及プログラムです。こどもたちに美術館と美術作品を楽しんでもらえるよう、テーマに沿って、当館コレクションを展示しています。

夏休みこども美術館「水のリズム」展示風景

今年は「水のリズム」がテーマです。見た目や題名が水を連想させるものはもちろん、少し水の解釈を広げたもの、さらに普段は美術館では聞くことのない「音」も意識して、コレクションから作品を選び展示しています。ところで、みなさんは「水の音」を意識して聞いたことがありますか?水の音というと、川のせせらぎ、滝の轟音などがまず浮かぶかもしれません。でも、お風呂で湯舟につかったときの音や、急な雨で雨宿りしているときの音、公園の水路にカモが飛び込んだ音、ネコちゃんが水を飲んでいる音など、耳を澄まして暮らしを見渡してみると、私たちの周りには「水の音」があふれています。

実は、今回、いつもとは違う試みとして、展示室で水の音が聞こえる仕掛けをつくりました。水の音は、私自身が福岡のいろいろな場所で録音したものです。皆さんにはまず、作品を見て水の音を想像してみて欲しいのですが、さらに水の音を聞きながらもう一度作品を見て、見え方の変化も楽しんでいただきたいと思います。

大濠公園のカモたち

さて、そもそも、どうして水の音を取り上げたのか。

理由の1つは、人の考え/見方は環境や経験によって変わる、という(半ば当然の)ことを、改めて体験できる場をつくりたかったからです。

この数年、新型コロナウィルスの影響もあるのか、社会の閉塞感が強まっているように感じ、特に自分と違う考えに対しての不寛容さが増しているように感じます。窮屈なこの「空気」を、もう少し寛容なものにできないか、、、そこで、展示室に「音」の仕掛けをつくることにしました。ぜひ展示室で、水の音を聞きながら、作品を鑑賞してみてください。「水の音」の介入によって、それまで自分が見ていた作品が違ってみえるかもしれません。そう、思ったより自分の考え/見方は、簡単に変化するものなのです。美術館は、自分の考えの変化に気づくことができる場であり、また異なる考えの者同士であっても、互いを許しあいながら、安心して過ごせる場でありたいと思います。

水の音を録音した場所の1つ、油山市民の森(福岡市南区桧原)

もう1つの理由は、「地球環境問題」に美術館はどう向き合うのか、真剣に考える時期にきたと実感したことがあります。2019年に開催されたICOM(国際博物館会議)京都大会でも、地球全体の環境問題が大きなトピックの1つであったことは、博物館関係者の中では記憶に新しいことでしょう(※1)。また、日本・世界の各地や、ここ九州地方でも毎年のように大規模な水害が起こり、私自身も1人の地球人として、環境問題を未来への課題として考える機会が多くなりました。この、人類の前にそびえたつ大きな課題を、どうやって自分事に引き寄せ、個々の日常の中へ落とし込んでいくか、美術館に課せられた喫緊の課題の1つとして受け止めています。

ただ、「環境問題」という言葉は、ともするとミュージアムの中でも自然史系博物館や科学館の課題と捉えられがちな嫌いがあります。それを、あえて美術館で扱うには、どうすればよいか・・・。そこで考えたのが、「水」の解釈を広げ、人々の周りにある様々な「水」に意識を向けるという視点です。展示では、先に述べたように、水の持つイメージを広げ、食べる「水」や生活の中の「水」、また水のように見える作品などを取り上げています。

直接的に環境問題を取り上げてはいませんが、展示室を出たあと、ふと帰り道で見かけた「水」が気になって目を止める、そんな意識が生まれることを期待しています。

さて、どちらの理由も「夏休みこども美術館」で取り上げるには、難しいと感じるかもしれません。ただ、「他者に寛容になること」も「地球環境問題」もどちらも、これからの未来を考えるときに避けられない社会の課題であると思います。そして、その未来を牽引していくのは、成長した現代のこどもたちのはずです。

昨年、当館で開催したシンポジウムの中で、国立新美術館長・逢坂恵理子氏は「他者への気づき」「自然・環境への関心」「実体験」というキーワードを挙げながら、これからの美術館の姿を提起されました(※2)。今年の夏休みこども美術館「水のリズム」展も、こどもたちが鑑賞活動を通じて、「他者への気づき」「自然・環境への関心」を「実体験」として経験できる場となればと思います。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)

※1 ICOM日本委員会のHPに、ICOM京都大会の特集として、佐久間大輔氏(大阪市立自然史博物館学芸課長)「博物館は持続可能性を社会にもたらすか?」というジャーナルが掲載されており、博物館と環境問題についても記述があります。

※2 2021年7月に当館で開催したシンポジウム「新しい美術館像~コロナ禍のなかで考える」の中で、登壇者の逢坂恵理子氏(国立新美術館長)は、これからの新しい美術館像として「実体験」「都市から地方へ」「他者への気づき」「人間以外の生き物との共生(→自然・環境への関心)」「チームワーク」というキーワードを挙げました。

夏休み期間中に、「水のリズム」展に関連したワークショップ等も開催します。

申込みはこちらからどうぞ。締切は7月18日(月・祝)です。

「水のリズム」展の会場では、夏休みこどもとしょかんも開催中。

「水」をテーマに選んだ絵本を紹介していますので、ぜひ読んでみてください。

私のおすすめは五味太郎さんの「みず」です。

夏休みこどもとしょかんの様子

2022年6月12日 10:06

「tupera tupera」というと、小さいお子さんをお持ちの方や、絵本好きの方は「あの、絵本の・・・」とピンと来られるのではないかと思います。筆者の友人の小さな子どもたちも『やさいさん』や『パンダ銭湯』が大好きですし、大人の方にもファンは多いのではないでしょうか?かくいう筆者も、「モノモノノケ展」(2017年に今はなき天神のアートスペース・アルティアムで開催)に行っていたり、久留米市美術館で開催された「tupera tupera 絵本の世界展」(2019年開催)に行って、立体になった「パンダ銭湯」に浸かって楽しんだりしています。

実は、亀山達矢さんと中川敦子さんによる、この人気クリエイティヴ・ユニット「tupera tupera」の展覧会が、7月1日(金)から8月21日(日)まで福岡市美術館にやってくるのです!テーマは、お二人のアイデアの源泉ともいうべき「顔」。というわけで、展覧会担当の筆者は、現在絶賛準備中です。

さて、この「tupera tuperaのかおてん.」は、東京の立川市にあるPLAY! MUSEUMを皮切りに、いわき市立美術館、あべのハルカス美術館、高松市美術館を巡回し、当館にやってきます。展覧会担当者として、まずはいわき市立美術館へ視察に行ったのですが・・・どうやらその後の会場で、展覧会がちょっとずつ進化しているらしい(!)というのを聞き、ほとんど追っかけのように、あべのハルカス美術館にも高松市美術館にも行ってしまいました。このブログを見ている皆さんにちょっとだけ、各会場のようすをお見せします。

いわき市立美術館

いわき市立美術館 展覧会場の外にも顔が!当館でも会場の外のあちこちに顔が出没する予定。

あべのハルカス美術館 かおパーツの展示。当館ではちょっと違った展示になるかも?

高松市美術館 1階ロビーには巨大な「スーパーご長寿SHIWA MEIRO」がありました!福岡では・・・?

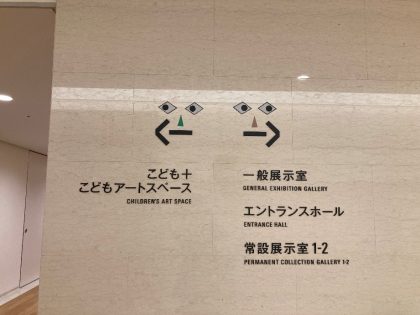

高松市美術館 何気なく通路を歩いていたら、矢印きょうだい発見!

というわけで、確かに!会場ごとにそれぞれの楽しみが詰まっていました。え?これだけ?展覧会の内容は?と思われるかもしれませんが、展覧会の中身はぜひ福岡市美術館でご覧ください。筆者自身も、当館でどんな「顔」が出現するのか未知の部分もあり、ワクワクしています。

他にも関連イベントを開催します。下記に情報掲載しています。中でも絵本ライブは、福岡を中心に活動する音楽ユニット、ザ・スタッカーツをゲストに迎えますので、福岡ならではの特別な時間になること間違いなし!皆さん、お見逃しないよう、ぜひご参加ください!

●サイン会

日時:令和4年7月2日(土)①11:00~12:00 ②13:00~14:00

会場:福岡市美術館 1階アートスタジオ

定員:先着50組(各回25組。1組1冊、1組は1~4名まで)

参加方法:会場内特設ショップで公式ブック『かおPLAY!』をご購入いただき、レジにてサイン会の参加券をお受け取りください。

【参加券のお渡し】7月1日(金)9:30~先着順

※特設ショップは展覧会会場内にあります。特設ショップのみの入場はできません。

●絵本ライブ

アコーディオンとパーカッションのユニット ザ・スタッカーツを迎え、tupera tuperaによる絵本ライブを開催します。

日時:令和4年7月3日(日)13:30~15:00 ※13時受付・開場

会場:福岡市美術館 1階ミュージアムホール

定員:180名(要事前申込)

参加方法:WEBサイト「アルトネ」で受付中

アルトネイベント申し込みページ

https://fihb.f.msgs.jp/webapp/form/22521_fihb_253/index.do

※ご参加には本展のチケット半券又はARTNEチケットオンラインのQRコード(使用後でも可)が必要です。

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

※当選者の発表は参加券の発送をもってかえさせていただきます。

※未就学児も参加可能。但し、保護者同伴でお願いします。

締切:6月15日(水)

●tupera tuperaのワークシートで遊ぼう!

※tupera tuperaが行うワークショップではありません

展覧会公式ブック『かおPLAY!』のワークシートで遊ぼう!

日時:2022年①7月29日(金)②8月17日(水)いずれも10:00~15:00

会場:福岡市美術館 1階 アートスタジオ

参加方法:申込不要 上記の時間中に会場においでください。ただし、混雑時には利用を制限させていただく場合がございます

(主任学芸主事 鬼本佳代子)