2022年5月18日 13:05

5月14日(土)から福岡ミュージアムウィーク2022が始まっております。5月22日(日)までの期間中、当館をはじめ、福岡市内の19の館・施設で観覧無料や割引があったり、講演会やバックヤードツアーなどのイベントが実施されたりします。当館でも、ボランティアによるオンラインギャラリートークや建築ツアー(いずれも事前申込制で締め切りました。すいません!)や、5月22日には講演会を開催したりします。もちろん、当館でもコレクション展はこの期間中無料ですので、多くの方においでいただきたいと思っています。また、5月22日の講演会は当日受付先着順ですので、ぜひぜひご参加ください。テーマは「現代美術を未来に残すには?~ナム=ジュン・パイクのビデオインスタレーションを巡って」です。

福岡の人たちにはなじみのキャナルシティ博多に設置された、ナム=ジュン・パイク《Fuku/Luck,Fuku=Luck,Matrix》。その修繕の軌跡を追うとともに、現代美術の保存の課題と意義などについて話します。

ナム=ジュン・パイク《Fuku/Luck,Fuku=Luck,Matrix》©YSK

講演会情報はこちら。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/31733/

ところで、この福岡ミュージアムウィークはそもそもどうして始まったのでしょうか?実は、「国際博物館の日」を記念して開催されるようになったのです。「国際博物館の日」は、国際博物館会議(International Council of Museums, 通称ICOM)という138の国・地域が登録し41,000人の会員のいる国際的な博物館の組織が決めたもので、5月18日がその日なのです。毎年テーマがあり、今回のテーマは「博物館の力:私たちを取り巻く世界を変革する」。壮大なテーマですね。実は今、博物館が世界を変革するという以前に、世界的にも博物館自体が大きな変革の時期にあると言っていいと思います。というのも、ICOMでは、3年に1度「世界大会」という会合を開いているのですが(2019年は京都で開催されました!)、今年の8月にプラハで開催され、そこで新しい「博物館の定義」が発表されるようなのです。

ICOM大会についてはこちら。ご興味ある方はご覧ください。

https://icomjapan.org/icom-general-conferences/

また、日本でも、この4月に博物館法が改正され、法律の上でも博物館が担う社会的な役割というのがより広くなりました。

新しい博物館法についてはこちら。ご興味のある方はご覧ください。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00022.html

社会の変化につれて、美術館・博物館も変化しなければならないということだと、改めて思う今日この頃です。確かに、筆者は25年前に教育普及専門学芸員として美術館に入りましたが、その時に比べると、教育プログラムの対象も内容も、現在はものすごく多様化しました。福岡ミュージアムウィークでも、ベビーカーツアーやオンラインギャラリートークなど、初めて開催した2009年にはなかったプログラムが、いまや定番化しつつあります。

初めてのベビーカーツアー

オンラインギャラリートーク

今後も、「博物館の力」が皆さんに届くよう、社会の変化を感じとりながら、新しい教育プログラムを考え、実行していきたいと改めて思う「国際博物館の日」でした。

(主任学芸主事 鬼本佳代子)

2022年4月15日 13:04

ソメイヨシノの季節は過ぎましたが、美術館の周囲はツツジや八重桜が満開で、春真っ盛りです。

春の花の中でも、多くの人になじみがあるものの一つと言えば、タンポポではないでしょうか。筆者も小さいころよく綿毛をとばして遊んだものです。福岡市美術館のある大濠公園でも、あちこちでタンポポを見かけますが・・・実はこの大濠公園のタンポポには一つのミステリーがあるんです!

それはリニューアル前のこと、某博物館の知人から一本の電話がありました。

知人「5年に1回、西日本でタンポポの大規模調査っていうのをやってるんだけど、美術館でその説明会できない?」

私「いや、タンポポは美術に関係ないし、なんでうちでやるんですか?植物園でやったほうがよくないですか?」

知人「いやいや、大濠公園にある福岡市美術館でやるのに意味があるんですよ。もしかしたら、大濠公園周りのタンポポは、黒田官兵衛に関係あるかもしれないんです。福岡市美術館には、黒田家が持っていた美術作品が所蔵されてますよね?」

私「え?タンポポと黒田家がどう関係あるんですか!?」

と、その答えというか推理を書く前に、まずは基本情報として、黄色く可憐なこの花、一見同じように見えるのですが、日本に元から自生する在来種と海外からやってきた外来種とがあるそうなのです。さらに、在来種の中でもいくつか種類があって、大濠公園まわりに咲く在来種のタンポポは、関西地方でよく見かける「カンサイタンポポ」なんだそうです。植物のことをまったく知らない私でもだいたいわかる見分け方としては、花の根元の部分がカールしていたらセイヨウタンポポ、カールしていなければカンサイタンポポの可能性大、だそうです。

赤丸の部分がカールしていない

さて、知人曰く、

「九州北部ではほとんど見られないカンサイタンポポが、大濠公園周りではまとまって見られる。これはきっと黒田家が関西から九州に国替えになったときに持ち込んだに違いない」

とのこと。ほんまかいな・・・と思いつつ、実際に美術館近くのタンポポを見てみると、花の根元がカールしていないものがたくさん!これは在来種だったのか~。

カールしていない!

微妙にカールしているものもあります。これは外来種?

もちろん、黒田官兵衛が持ち込んだかどうか、推測の域はでませんが、でも、その春以来、タンポポを見、そして、展示室の中で黒田資料を見ると、はるばる関西からやってきた黒田家の人々のことを想像してしまいます。

黒田資料は、現在開催中の「流れゆく美 日本美術と水」にて9点展示されています。ぜひ、大濠公園のタンポポと合わせて、ぜひこちらもご覧ください。

主任学芸主事(教育普及) 鬼本佳代子

2022年3月17日 11:03

皆さん、最近誰かに手紙やメッセージカードを送ったことはありますか?年賀状も誕生日のお祝いもメールやSNSでやりとりすることが増えました。気持ちをすぐに、率直に伝えるには良いツールなのかもしれません。でもたまには時間をかけて手作りしたカードに、メッセージを添えて贈ってみるのはどうでしょう。気分もちょっと改まって、いつもとは違う言葉をかけたくなるかもしれません。

先日、3月5日、6日に当館のシニア向けの講座「いきヨウヨウ講座」を開催しました。今回のテーマは「想いを届けるメッセージ〜銅版画でカード作り」。遠くにいる友人、身近な家族、誰かに想いを届けるためのカードを銅版画で手作りしてみようという企画です。

銅版画の指導には、九州産業大学などで講師の経験がある、版画家の加藤恵さんをお招きしました。当館の「どこでも美術館」の版画ボックスを制作する時にも協力していただいた方です。そして加藤さんのアシスタントに、版画を専門に活動されている吉武英里香さん、於保彩花さんも来てくださいました。

今回皆さんに体験してもらったのは銅版画の技法の中でも直接法と言われるドライポイントとメゾチント。ニードルやルーレット(*)を使って、直接銅板を彫って版を作る方法です。ちなみに今回は取り上げませんでしたが、間接法と言って、エッチングなど腐蝕液で版を作る技法もあります。

2日間行なった今回の講座は、「想い」や「メッセージ」がテーマ。1日目は美術館の所蔵品から銅版画の作品を数点鑑賞し、作品に込められた作家の想いやその表現にかかわる技法について紹介しました。続いて1日目の後半から2日目にかけて、銅版画のカード制作を行いました。

この「いきヨウヨウ講座」でいつも感じるのは、参加者の皆さんの積極的で、熱心な様子に圧倒されてしまうこと。今回も、最初の作品鑑賞の時から、加藤さんやアシスタントのお二人にいろいろと質問が投げかけられます。その後の技法の説明でも熱心にメモを取られたりして、皆さん興味が尽きない様子でした。

続く作品の制作でも皆さんの熱心な様子は変わりません。

1日目の後半に自分が作る作品の図案を考えて、銅板に転写するところまでを行なったのですが、翌日準備をしていると、始まる時間よりもずっと早く来た方が何人かいました。図案を手直しして転写をやり直したり、加藤さんにアドバイスを仰いで図案に手を加えたり、納得のいく作品を作ろうという意気込みが伝わってきます。そうしてできあがった皆さんの図案を見ると、それぞれ個性があって、素敵な作品になりそう!とこちらの期待も高まります。どんな作品に仕上がったか、あとで紹介したいと思いますので、お楽しみに。

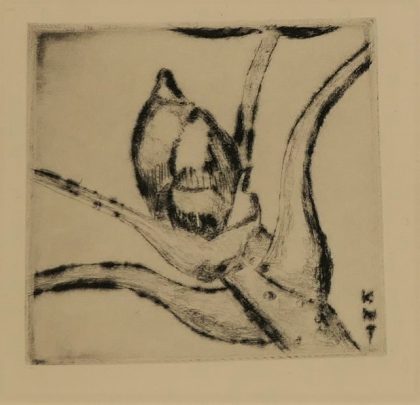

2日目の制作にあたっては、加藤さんが、彫り方の説明からインクの詰め方、そして最後のプレス機を使って刷る工程までを、手元をプロジェクションしたり、ときには、参加者の目の前で実演してくださったり。そこでも皆さん食い入るように真剣な眼差しでひとつひとつの工程をじっくり観察されていました。その甲斐あってか、説明が終わるとすぐにニードルを手に取り、下書きに沿って線を彫り進めていきます。

実はこの講座を企画する時に、シニア向けなので、7cm四方の小さい銅板にニードルで細かい絵を描くのは時間がかかったり、難しかったりするもしれないなと少し心配をしていました。でもそんな心配はどこへやら、皆さんものすごい集中力でどんどん版ができていきます。

加藤さんのアドバイスに従って、最初は軽く力を入れずに絵の輪郭をなぞります。輪郭ができれば後は自由。線に強弱をつけたり、点描やたくさんの線を描き込んで陰影をつけたり。ルーレットを使ってメゾチントのように黒い部分を生かした表現を試している方もいました。こうした工夫でいろんなニュアンスを出せるところが銅版画の面白いところです。皆さんの版が次第に深みを増していきます。

版ができたら、いよいよ印刷です。自分が彫った版にうまくインクが入ってきれいに仕上がるかどうか、ローラーを握る手にも自然と力が入ります。

余分なインクを拭き取って、プレス機に紙をセッティング。プレス機のハンドルは、途中で止めずに一息に回さなければいけません。ハンドルを握るとさすがに皆さんちょっと緊張気味。見守るこちらも自然とかけ声をかけてしまいます。「まわして、まわして、とまらずに!」そして緊張の一瞬。そっとカバーをはずしておそるおそる紙をめくると、「おお!」という歓声が。そこには皆さんが気持ちを込めてひとつひとつ描いた線が、美しい作品となってしっかりと現れていました。

こうした制作の途中でも、お互いの作品を見せ合って感心したり、モチーフについて質問したり。真剣になりつつも、皆さん和気あいあいと楽しい時間を過ごしている様子が微笑ましくもありました。

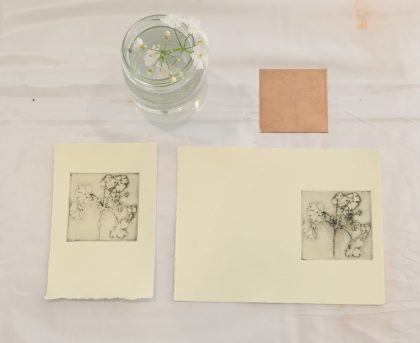

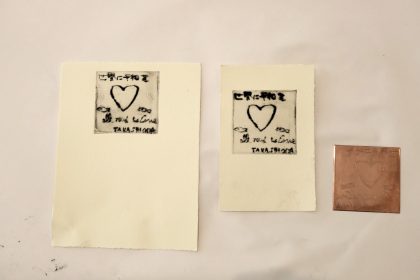

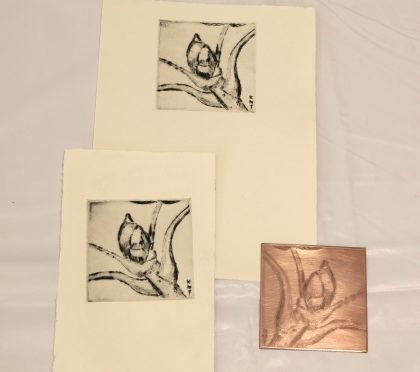

では、ここでどんな作品ができたか、少しご紹介します。

こちらは、絵と文字で平和へのメッセージ。文字を逆に彫るのには苦労されていました。

こちらは花の作品。つぼみだそうです。好きな花への愛おしい気持ちが出ています。

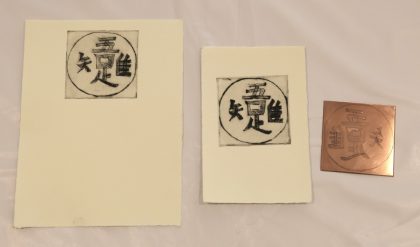

言葉をモチーフにした作品もありました。なんて読むかわかりますか?ご自身の座右の銘なのかもしれません。

こちらのぶどうの作品は、陰影がとてもよく出ていました。雰囲気があります。

全部は紹介しきれませんが、どの作品も皆さんの気持ちが込もった、素敵な仕上がりになっていました。作品は、ハガキタイプのものと、見開きのカードと2種類作ってもらいました。1枚はメッセージを添えて大切な人へ送るために、もう1枚は、銅版のプレートと一緒に記念に持っておいていただくために。今回作っていただいたカードを介して、大切な人との良いコミュニケーションがとれる機会ができるといいなと思います。

「いきヨウヨウ講座」の目的のひとつに、美術活動を通して、シニア世代の心の充実をはかるということがあります。なのに今回もそうでしたが、毎回参加者の皆さんの、目の前にあることを楽しもう!という姿を目にすると、結局いつも私たちのほうが元気をもらっているんだなと感心させられてしまうのです。

(教育普及専門員 中原千代子)

*ニードル=先端に尖った針状の金属がついた道具。線を引いたり、点描を打つ時に使う。

*ルーレット=先端に金属の歯車がついた道具。銅板に押し付けながら転がして細かい線や点の集合をつける。