2022年3月9日 19:03

最近、テレビを見ていて地震があったとき、津波などの危険を知らせるために、「津波(つなみ) すぐ逃(に)げて」など、フリガナをつけた短く簡潔な日本語で表示されることがありますよね。この、外国人にもわかるように簡便にした「やさしい日本語」ですが、新聞やニュース関連のホームページ記事だけでなく、街なかでも見られるようになってきました。「やさしい日本語」が考え出されたきっかけは、1995年の阪神淡路大震災だったそうで、英語も日本語も十分に理解できなかったために、適切な情報が得られず、被災したり困難な状況に陥ったりした外国ルーツの人たちがたくさんいたそうで、そういう人たちをなくすために始まったそうです。

実は、今、災害時だけでなく、展示や利用の理解のために、美術館・博物館の中でもこの「やさしい日本語」を活用しようという動きがでてきています。

そして、先日、「やさしい日本語」の学芸員向け研修が、九州産業大学の主催で、当館にて開催されました。というわけで、筆者をはじめ、当館の教育普及係のスタッフも参加させていただきました。

研修の前半は東京都生活文化局都民生活部の村田陽次さんと、多摩六都科学館の髙尾戸美さんによるレクチャーでした。村田さんからは、日本の在住外国人数の推移を見ながら、なぜ「やさしい日本語」が必要か、「やさしい日本語」を書く際の注意点、そして東京都をはじめ全国でのさまざまな取り組みについてお話がありました。なかでも「やさしい日本語」が、外国人に対してだけでなく、障がい者にとっても機能する話は目からうろこでした。そして、髙尾さんからは多摩六都科学館での多文化共生プロジェクトの実践が語られました。髙尾さんのお話はミュージアムの現場ならではの、良い意味で「生々しい」エピソードもあり、多文化共生の必要性と困難さ、そして楽しさが感じられました。特に、「やさしい日本語」のプラネタリウムプログラムのエピソードは印象に残りました。プラネタリウムは日頃から人気のプログラムだそうですが、「やさしい日本語」プログラムは、特別な内容であることから、在住外国人の方々だけを対象に時間外に行ったそう。ところが、直接の参加者ではないものの、ある外国ルーツの方から「なぜ私たち外国人を別に扱うのか!」との意見が寄せられたそうです。このエピソードには、配慮したつもりが相手を傷つけてしまう可能性について、筆者自身もやってしまうかも・・・ハッとさせられました。と同時に、それだけ日本社会の中で孤立して傷ついている外国ルーツの人たちがいること、それに無自覚だった自分にも、ややショックを受けました。そして、そういう難しさがありながらも、「やさしい日本語」を手段に、継続して相手とコミュニケーションをとり、社会と関わっていこうとする多摩六都科学館の事例の数々に、当館もやるからには覚悟がいるな、と思いました。

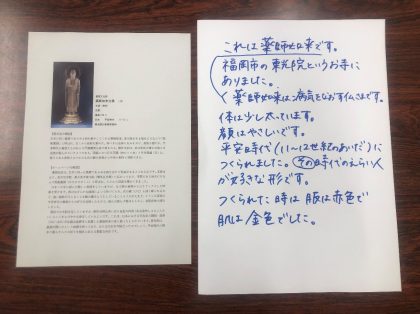

さて、後半はいよいよ「やさしい日本語」の実践です。内容は、当館の作品の解説文を「やさしい日本語」に書き直す、というもの。5グループにわかれ、各グループにあらかじめ選んだ作品1点が割り当てられました。まずは実物をしっかり鑑賞、そしてその後、現在各作品についている解説文をもとに「やさしい日本語」解説文を書きました。

下の写真は、筆者のグループが書いた《薬師如来立像》の「やさしい日本語」の解説です。苦労しました・・・。

美術館でよく使われる、慣れた言い回しなどが邪魔をしてなかなかやさしくならなかったり、また元の文章をどこまで解釈してやさしくするか悩んだりなど、正直、「やさしい日本語」は易しくありませんでした!

とはいえ、現在、福岡市の人口の2.3%ほどが外国人で、そのほとんどが、英語を母語としないアジアの国々からの人々です。今後もますます外国ルーツの人たちの人口は増えると予想されているので、公共施設として美術館でも「やさしい日本語」が必要になってくるはず。まずは実践あるのみ!と決意を新たにもした研修でした。

主任学芸主事(教育普及) 鬼本佳代子

2022年2月16日 16:02

美術館で働き始めてから、気づいたことがあります。お会いした方に「福岡市美術館に行ったことありますか?」と聞くと、「中学校の時に絵が飾られたのを見に行った」とか「こどもの絵が展示されたので行った」という声がとても多いということです。

2月8日~13日に、館内のギャラリーで「第71回福岡市中学校美術展」が開催されました。毎年、この時期に開催される展覧会で、福岡市内の中学校の授業で生徒さんたちが制作した美術作品が一堂に展示されます。冒頭に書いたように、自分やお子さんの作品を見に美術館に行ったことがある、という方もいらっしゃるかもしれません。

ちなみに、ギャラリーは休館日の月曜に展示作業をするので、7日には中学校の先生方が集まって、忙しく展示作業をされていました。来館されていた先生の1人が、平尾中学校美術科の綱崎璃図夢(りずむ)先生。この日、展示作業の合間に、当館季刊誌「エスプラナード」記事のため取材をさせていただきました。

「こんにちは~。」と学芸課にやってきた先生の手には、大きなケースが2つ。「何ですか?これ?」と覗き込む私たちに先生が見せてくれたのは、こどもたちが授業で制作した「パン」。パンと言っても売店で売っているパンではなく、パンそっくりに粘土で作った「パン」です。食品サンプルを見ながら「そっくりに作ろう」というテーマで制作された「パン」は、質感や色合いなど本物のパンそっくり。驚きました。こどもたちの「パン」を見ながら、綱崎先生は「自分も結構、自信があるんです。飾るのが楽しみなんですよ」と、おおらかな笑顔でおっしゃっていました。その後、ギャラリーに展示された「パン」を見に行くと、それぞれの作品がとっても個性的。他の中学校の生徒さんたちの作品もじっくり鑑賞させてもらいながら(もちろん「パン」以外の作品もあります)、思わず制作しているこどもたちの姿を想像して嬉しくなりました。

この日、綱崎先生へのインタビューを終えて、改めて中学校と美術館のことを考えていました。過去10年を振り返ってみると、実は(少なくとも当館では)中学生が学校の授業などで美術館に来る機会は減っていることが分かります。例えば2012年には22校あった中学校団体の来館が、2019年(コロナ以前)には2校になっていました。おそらく背景には様々な理由があると思いますが、美術館で教育普及を担当する者の現場感覚として、中学生に美術館で出会う機会が減ったことは実感しています。さあ、これから美術館は中学生たちにどうかかわっていけるか。学校現場の先生とも一緒に、考えていきたいと思っています。なんだかまとまりのない終わり方ですが、こどもたちの「パン」を見てからずっと考えていることです。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)

※綱崎先生へのインタビューは季刊誌「エスプラナード」207号(2022年4月発行)に掲載予定です。4月からは当館HPからも閲覧できますので、ご覧ください。

2021年12月17日 09:12

先週のブログでお届けした「『想いの種』をつくろう!」ワークショップ。油山市民の森で開催した1日目につづき、今回は福岡市美術館で開催した2日目についてご紹介します。

なお、先週のブログを読んでいない方のために、「想いの種」ワークショップとは何か簡単にご紹介しておくと(以下先週のブログより)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「想いの種」をつくるワークショップを、11月23日と28日に油山市民の森と福岡市美術館で共同開催しました。「想いの種」とは何か?このワークショップはアーティストの小林重予さん(1957-2017)が行っていたものを、当館で再構成して実施するものです。小林さんは北海道に生まれ、幼少期から植物の神秘性や不思議な物語性を感じながら育ったそうです。その中で、特に人間の感情について、自分が悲しいときには「相手の気持ちが毒のある種になって、自分の中で芽を出し」たり、誰かを喜ばせたときには「自分の気持ちが誰かの心で花を咲かせ」たり、まるで『植物の種』が人の中に飛び込んで芽吹いているみたい、と感じていたそうです。そして、それをテーマに「自分の感情を、種の持つ物語に重ねて表現する」というこのワークショップが生まれました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【2日目】11月28日(日)

場所:福岡市美術館 天気:晴れ

ワークショップ1日目は雨模様でしたが、2日目は晴れ。この日は美術館のアートスタジオで、「想いの種」を立体作品にして制作します。

始めに、1回目の最後に考えた「種の物語」のワークシートを読み返しました。油山市民の森でひろった種で作った標本も机に並べてワークシートを見ると、どんな「想いの種」をつくろうとしていたか、皆の中にイメージがよみがえってきたようです。

準備万端になったところで「種」の設計図をつくります。アーティストの小林重予さんが残してくれた種のパーツから「自分の気持ちに似ている」ものを選びます。パーツはすごくたくさんあって、選ぶだけでもワクワクです。そして、選んだパーツを全てトレーシングペーパーを使って丁寧にうつしとっていきます。

このとき、コピーしてしまえば一瞬で済むけれど、あえて線をなぞるという時間がかかって地道な作業をしました。でも、とっても細かい線を真剣になぞっていると、同じ種のパーツでも、なぞった線の微妙な太さや揺らぎによって、その人だけのものになっていくような感覚があります。そして、こうやって意識を集中させて線を引くという、普段は効率が悪くて避けてしまう作業も、やってみると意外と楽しくて、年齢にかかわらず夢中で線をなぞっていました。

次に、なぞった数々のパーツを組み合わせて、種のかたちを設計していきます。小林重予さんの言葉を借りると「種が外へはじけていくのか、内に入っていくのか、密になっているのか。同じパーツでも少し動かすと印象がかわっていくのがわかるはず」ということ。自分の「想いの種」はどんな形をしているのか、手を動かしながら考えていきました。

昼食をはさんで、午後からはついに材料を使っての制作です。石塑粘土を中心に、針金やコットンパール、フィルムなどさまざまな素材を使って設計図を立体にしていきます。つかう素材はさまざまですが、色は全て「白」を選びました。これは小林さんのアイディアで、生前「白いほうが、かたちがよく分かるよね」とおっしゃっていたそうです。

石塑粘土を手の中でこねたり、水をつけて表面を滑らかにしたり、針金で不規則なパーツを作ったり。そんな作業をしながら、親子で笑ったり、美術館のスタッフに質問したり、隣のテーブルをのぞいて驚いたり、いつの間にか、知らない人同士だった参加者が、自然と打ち解けていく空間がありました。この2年、新型コロナウイルスが、人々に物理的な距離を強制し、それがいつの間にか心理的距離も助長させていたような毎日の中で、こういった空間は心を温かくしてくれて、個人的にも嬉しいものでした。

午後はしっかり時間を制作に費やし、ついに作品が完成。どんな「想いの種」をつくったか、みんなで見せあいました。親からこどもに届ける種、おばあちゃんに飛んでいく種、未来への種・・・いろいろな種がありそれぞれに物語がありました。

2日間のワークショップはこれで終了です。このワークショップは来年からも継続して開催する予定です。たくさんの「想いの種」が芽を出すことを想像すると今から楽しみでなりません。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)