2021年6月30日 09:06

みなさん、こんにちは。ボクは福岡市美術館のこぶうしくんです。

夏休みこども美術館のチラシをみているこぶうしくん

今年のチラシは金色です!

今日は、ボク(こぶうしくん)が、展覧会「夏休みこども美術館」を紹介します。どうして、こぶうしくんが紹介するのって?だって、ボクは今回大活躍するんだから。

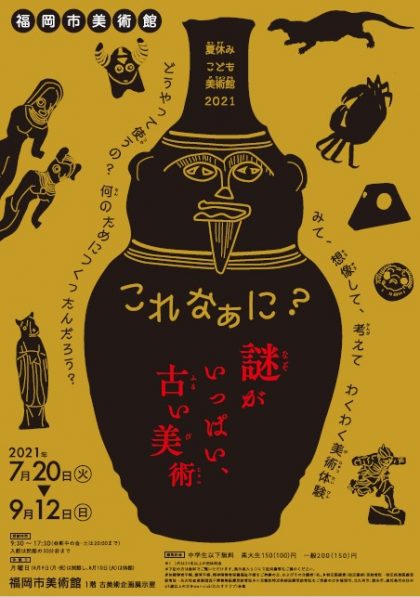

夏休みこども美術館は、毎年テーマを変えて展覧会や関連ワークショップを開催しています。今年は、作品の“謎”がテーマなんです。展覧会の名前は、その名もずばり『これなぁに?謎がいっぱい、古い美術』[福岡市美術館1階 古美術企画展示室2021年7月20日(火)~9月12日(日)]!

美術作品にはさまざまな“謎”があります。でもその謎について、学芸員が一生懸命調査や研究をして、明らかになった作品もあります。一方で、調べたけれど、やっぱりよくわからないという作品もあります。今回のこどもギャラリー(展覧会)では、調べて謎が解明された作品や、調べたけれどまだまだ謎が残る作品たちを紹介します。(展覧会の紹介より)

実はボクのモデルになった《コブウシ土偶》も、その作品のひとつ。展示もされるよ。

「え、謎なんてあるの?」って思う人もいるかもしれません。

それが、あるんです。どんな謎かというとね…。《コブウシ土偶》は紀元前3000年―紀元前2500年にパキスタンで作られたことがわかっています。でもね、「何のために作られたか」っていうのは諸説あるものの、よくわかっていません。

《コブウシ土偶》副葬品説やおもちゃ説など諸説あり

だから、この謎については、ぜひ、考えてみてほしいです。みなさんが謎について、どんなことを考えたのか知りたいな。他にも謎がある作品たちが展示されます。どんな謎かとってもわくわくするね。

そして、こどもギャラリーでは作品について「気づいたことや思ったこと」を書いたお手紙を募集します。いただいたお手紙は…、なんと、ボクがブログで紹介することになったよ!今から、どんなお手紙がくるのかとっても楽しみ。ぜひ、書いて送ってほしいです。送り先はこどもギャラリー展示室内にポストを置いておくからそこに入れてね。

また、夏休みこども美術館では、展覧会のほかにも子ども向けのスペシャルワークショップとギャラリートークを開催します。スペシャルワークショップ『これなぁに?推理してつくってみよう!』は、作品について書かれた文章だけを手がかりに、その作品を想像して作ってみるよ。最後に展示室へその作品を見に行くよ。ギャラリートーク『オンラインでみるこれなぁに?謎がいっぱい、古い美術』は、zoomを使ってみんなでおしゃべりしながらいっしょに作品を見るよ。くわしくはこちら(HP内夏休みこども美術館ページ)を見てみてね。応募の締め切りは7月25日(日)だよ。

他にも、福岡市美術館のSNS(Twitter・Facebook・Instagram)で展覧会に関連した本を紹介する『夏休みこどもとしょかん』も開催します。展覧会オープンまであともう少し!楽しみに待っててね~。

こぶうしくん(代筆:教育普及係「夏休みこども美術館」企画担当 上野真歩)

2021年5月14日 18:05

5月12日から5月末日まで、福岡県にも緊急事態宣言が発令されてしまいました。5月18日から30日まで開催予定だった福岡ミュージアムウィーク2021も、対面の催しはすべて中止になってしまいました・・・。

でも、こんなこともあるかも・・・という昨年の経験もあり、しっかり用意しております動画とオンラインギャラリーツアー。このブログでは、ほんの少しその様子をお知らせいたします。

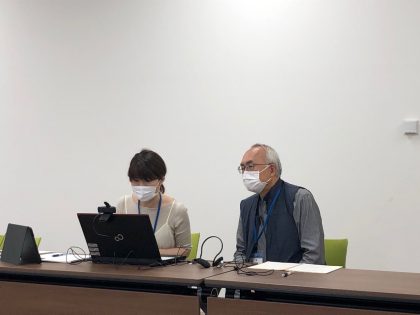

まずは、オンラインギャラリーツアー。昨年、夏休みこども美術館やファミリーDAYで、子ども向けに教育普及専門学芸員たちが実施しましたが、今回は大人向けに行うことにしました。そして、ツアーのナビゲーターをするのは、ギャラリーガイドボランティアさんたちです。この1年、新型コロナウイルス感染症の影響で、展示室内でのギャラリーツアーをできなかったボランティアさんたち。そろそろ何かしたい!ということで、オンラインギャラリーツアーにチャレンジすることとなりました。写真は、先日のリハーサルの様子です。

新人ボランティアさんはやっと活動の場ができて、緊張しながらも、楽しみながらチャレンジしてくれています。そしてベテランさんも久々の作品紹介に、力が入っていました。私も本番が待ち遠しいです。

実は、既に申込を締め切らせていただいているので、え~!参加したかったのに!という方は本当にごめんなさい。また必ず機会をつくりますので、それまでお待ちくださいね。

そして、もう一つが、1分で美術館のおすすめを紹介する動画。紹介する人々は、清掃スタッフさんや監視員さん、ショップ店長など、美術館を陰にひなたに支えているスタッフさんたちです。私も撮影に参加しましたが、どこでその技を身に着けたの?というくらい華麗なおしゃべりで館内各所を紹介してくださっています。いずれもステキな、時に笑える紹介になっていると思いますので、皆さんぜひご覧ください。たぶん、次回当館にいらしたときには、「これがあれか」とニンマリする事間違いなしです。

おすすめには、作品紹介もあるのですが、緊急事態宣言のため5月31日までコレクション展示が閉鎖されているので見られません。残念ながら写真の作品は5月30日までの展示。いつかまたお目見えすることがあると思いますので、それまでオンラインでお楽しみください。

5月18日から30日までの間に基本的に1日1本YouTubeにアップする予定です。

https://www.youtube.com/channel/UCWtJRlwzxOiySv0fYLK7drQ

↑美術館のYouTubeチャンネルは上記です。ぜひ、ご覧くださいね!

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2021年4月7日 16:04

3月14日(日)に、65歳以上限定のプログラム「いきヨウヨウ講座」を開催しました。美術館の教育プロブラムというと、こども向けやファミリーを対象にしたものを想像する方も多いかもしれませんが、当館では、幅広い層の方々に向けたプログラムを実施し、2014年からシニア向けの「いきヨウヨウ講座」を開催しています。

今回のテーマは「自分色をつくる」。自分の気持ちを表す色を、絵具で作ってみようという内容です。自分の気持ちを表現する色について考えることで、自分自身の気持ちにも改めて向き合います。コロナ禍ではありますが、15名の方がご参加くださいました。さて、どんな色が出来上がったのか、レポートします。

今回、講師に福岡教育大学教育学部准教授の加藤隆之先生をお迎えしました。当日はコロナ対策をしっかりとし、自己紹介をしてから、まずは自分色を考えるヒントをさがしにコレクション展示室へ。グループに分かれて、色が特徴的な作品を鑑賞しました。コロナ禍で、会話をしながら鑑賞出来ないのが残念でしたが、お互いの距離をとりながら、作品をよく見て、色を観察しました。

展示室から戻ると、次は自分の色を作る時間です。はじめに、加藤先生から「色」について、詳しいお話がありました。12色相環の図を見ながら、三原色について、また補色の関係にある色は混ぜると濁りやすいなど、「色」を選ぶときのポイントを教えていただきました。

次に、「自分色」の絵具の作り方です。順を追って、工程を詳しく解説する加藤先生の手元をプロジェクターで投影し、大きな画面で作業を確認しました。みなさんメモを取りながら真剣な表情で「どんな色をつくろう?」と気持ちを高めていきました。

説明を聞いて、工程を確認したら、次は色選びです。テーブルに並んださまざまな色を見て、「わー。何色にしよう!」と歓声が上がっていました。たくさんの色から好きな色を選ぶのは、年齢に関わらず楽しい瞬間です。混ぜたらどんな色になるのか想像しながら、それぞれ2色の顔料を選びました。

顔料を選んだら、次は湯煎で溶かしたアラビアガムと混ぜて、ペインティングナイフを使って練る作業です。アラビアガムの微妙な量の違いで、硬さが変わるため、はじめは思った通りに練れなくて「難しい・・・」と苦労している方もいましたが、加藤先生のアドバイスを受けながら、最後は職人のように練っていたみなさんの様子が印象的でした。黙々と作業をしながらも、自分色が見えてくると笑顔がこぼれ、スタッフも胸がはずみました。

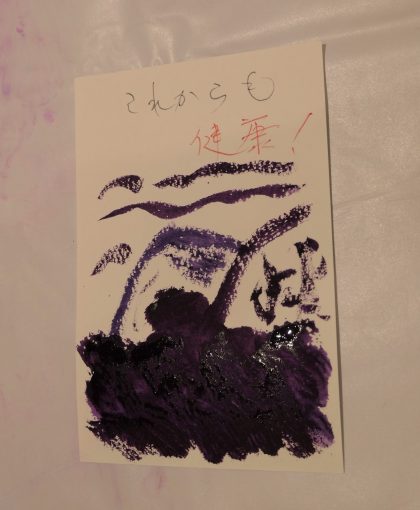

最後はつくったばかりの「自分色」を使って、明日の自分へ手紙をかきました。思った通りの色になった方も、ちょっと想像と違った色になった方もいましたが、そうやって試行錯誤をしながら完成させるところもワークショップの楽しさの一つです。アンケートには、「色を造るという事を初めて経験しました。この年になって大変面白かった。」「私はオレンジ等が好きなのですが、出かける前に孫からエメラルドグリーンがいいな、と言われ挑戦してみました。」「自分で作った絵の具で絵を描くということが楽しかった。市販品でうまく描くということとは違った楽しさがありました。」などの嬉しいコメントがたくさんあり、みなさんが初めての経験をしたり、挑戦をしたりしながら、美術館でのワークショップを楽しんでくださったことを実感しました。

完成した手紙は、翌日美術館のスタッフが投函しました。「自分宛の便りが届くのが楽しみです」とおっしゃってくださった方も多く、昨日の自分から届いた「自分色」に、皆さんが心を弾ませてくださるように願いながら投函しました。コロナ禍もあり、明日が待ち遠しいって素敵だな、とつくづく思いました。持ち帰った自分色で、ぜひ未来の自分にもまた手紙を書いて欲しいなと思います。

次回のいきヨウヨウ講座は2021年6月、版画をテーマに開催します。対象は65歳以上の方です。美術館で心をいきいきさせましょう!みなさんのご応募をお待ちしております

※プログラム詳細は、当館ホームページをご覧ください。

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)