2021年3月5日 15:03

この2月は、福岡市博物館、福岡アジア美術館と一緒にオンラインを利用した「回想法」にチャレンジをしました。ところで「回想法」とは何でしょう。高齢の方々が昔のことを思い出し、その頃のことを語ってもらうことで、生き生きとした気持になっていただき、そのことが、認知症の予防や症状の緩和が期待できるとされています。しかし、それだけではなくコミュニケーションの力や人生を前向きに進む気持ちを育むことなど、様々な効果が挙げられています。昨年末に「令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業『文化芸術収益力強化事業』、博物館等における【新しい関係性の構築】による収益確保・強化事業』事業A①歴史博物館、自然史博物館、美術館における認知症対応プログラム実践事業 歴史博物館、自然史博物館を対象とした収蔵品等活用による『回想法』プログラム」という長~い名前の委託公募がありまして、かねてから「回想法」をやってみたいと思っていたこともあり、せっかくなので、3館一緒に応募しよう!ということで応募したのでした。お陰様で公募に通り、3館が連携して行う「回想法」プログラム、名付けて「福岡市ミュージアム・シニア・プログラム」を実施することになったのです。

このプログラムでは、「過去のことを話す」手掛かりとして、それぞれの所蔵品を使いました。しかし、プログラムの主要メンバーであるスタッフのうち、回想法経験のあるのは2人ほど・・・他は皆無です。そこで、回想法の経験のある外部の方や認知症を研究しておられる医療関係者の方に相談したり、福岡市の保健福祉局を訪ねたり、いろんな人たちの協力を得て、おっかな、びっくり活動を始めることになったのでした。しかも、始めるにあたって困ったことが一つ。そう、新型コロナウイルス感染症です。今回、福岡市内の高齢者通所施設に協力してもらい、その利用者の方に参加していただいたのですが、コロナのお陰で、参加者の皆さんに直接会うことはもちろん、施設に入ることもはばかられました。しかし、ここでめげるわけにはいきません。これまた、おっかなびっくり、オンラインで実施することにしたのです。

さて、このプログラムは5回のオンラインでの対話で構成されました。毎回同じ方が3人参加され、皆さんそれぞれ症状は違いますが、軽度の認知症を患っておられます。初回は参加者ご本人たちのことを知るためのヒアリングです。参加者の皆さんとはもちろん初顔合わせ。しかも、オンライン上ですから、相手の反応も良く読み取れず、否が応でも緊張が走ります。参加者の皆さんも「何が起こるのかしら?」と不安だったのではないかと思います。とはいえ、施設の方のサポートもあり、色々とお話を引き出すことはできました。しかし、会話というよりも質疑応用のような雰囲気になってしまったのも否めません。次回からが正念場です。

そして、2回目、「回想法」の初回を担当したのは福岡市博物館です。使用したのは、レコードプレーヤーと懐かしの歌謡曲、そして昔の福岡を映した写真でした。まずは、レコードプレーヤーを足掛かりに、参加者の皆さんの思い出などをききました。最初はまだ緊張もあったのか、短い返答や「あまり思い出せない」など言っていた参加者の皆さんですが、懐かしの歌謡曲が流れると、手拍子をしたり、ハミングをしたり、合わせて歌を歌ったりされ出しました。歌の力、スゴイ!その後、福岡の昔の町の様子の写真を見ながら、デパートに行った話や、自分の仕事の話、そして幼いころの話などをされました。

3回目は、福岡アジア美術館の所蔵作品図版カード「アートカード」を使ったプログラムでした。カードの中から「家族」をテーマに図版を選び、その図版カードを見ながらご家族のお話や思い出をうかがいました。すると、イワシ漁に行ったお話や近所の人とお酒を飲んだ話、畑仕事を手伝った話や、福岡アジア美術館の作品図版を見ていたからでしょう、ご家族とシンガポール旅行に行った話も出てきました。そして早くに亡くなったご姉妹のお話などされて涙ぐまれる瞬間もありました。「家族」を描いた作品図版だったせいか、次々とお話が出てきました。しかも、前回よりもずっと打ち解けた様子でお話しされていたのが印象的でした。

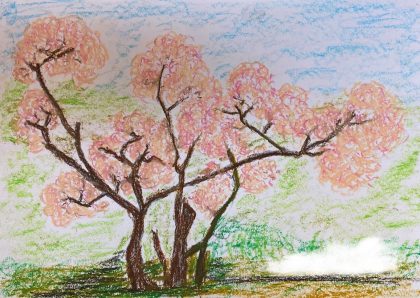

そして4回目。いよいよ福岡市美術館の番です。今回のプログラムのために、冨田溪仙が描いた《御室の桜》の60%の大きさの複製屏風を制作しました。

そして、それを施設に設置していただき、鑑賞しながらお花見の思い出を語っていただきました。さらに、桜の木片も用意し、版画の版木などに山桜の木が使われていることを伝えて、吉田博《櫻八題 花盛り》などの複製画も鑑賞してもらいました。

「お花見」は、高齢の皆さんも、そして私たちも馴染のある習慣なので、桜の花の絵を見ながら思い出を掘り起こせるんじゃないか、との思いからこのような流れにしたのですが、「もし、お花見をしたことが無かったらどうしよう・・・」という一抹の不安もありました。しかし、屏風を見ながら「花の色がそれぞれ違う」や「きれい」という感想を言っていただいたり、動物園近くにお花見に行ったこと、お弁当に花びらが落ちてきた話や、幼いころに近所の桜を見に行ったお話など次々と昔の思い出が出てきて、ほっとしました。また、参加者の皆さんが花見に行った場所などは、私たちが今も行く桜の名所でもあり、私たち自身も共有できる話題として楽しめました。そして、ヒアリングの時には見られなかった、お互いに質問をしたり、説明を補足したりというコミュニケーションが参加者の皆さんの間に生まれたことが、何より嬉しく感じたことした。また、後ほど施設の方がおっしゃっていたのは、屏風を使うことで、施設の中に異空間が出来上がり、それが皆さんの高揚感にもつながったとのことでした。

実は、福岡アジア美術館の回想法終了後に家族の絵を、そして当館の回想法終了後に桜の絵を描いていただいたのですが、三人三様の表現となっていました。それを見て、回想法に「表現」を加えた、高齢者のための新たなプログラムが考えられるのではないかとも思いました。

おっかなびっくり始めたこのプログラムですが、参加者の皆さんの思い出を引き出すことができ、美術館・博物館の新しい可能性を感じることができました。しかし、まだまだ私たち自身が気づいていない、いろいろな可能性があるはず!今後も福岡市立の3館、そしてそれだけでなくさまざまな人々、施設と協力しながら、その可能性を探っていきたいと思います。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2020年12月16日 16:12

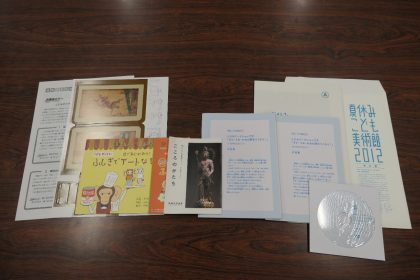

みなさんは「どこでも美術館」をご存知ですか?

このブログでも一度「版画ボックス」について紹介していますが、覚えていらっしゃるでしょうか。

その冒頭にもあるとおり、「どこでも美術館」は、美術館のスタッフが館外へ出かけ、オリジナルの美術鑑賞教材(ボックス)を使って、美術鑑賞や創作体験のプログラムを行う活動です。主に特別支援学校や離島の学校、高齢者向けの講座を行う公民館など、美術館に来てもらうことが難しい方々のもとへ出向き、活動しています。

ということで、今年も教育普及係を中心に学芸課のスタッフで公民館や学校へ出かけてきました。今回はその様子を少しだけご報告します。

今年のどこでも美術館は、いつもとは違った活動になりました。そう、新型コロナウイルス感染症です。4月の申し込みを受け付ける段階ですでに緊急事態宣言が発令され、学校も公民館も休校・休館に。なので、今年は活動ができるのだろうかと不安をかかえながらのスタートになりました。

そんな状況だったので、学校からの応募は1件だけ。それでも、公民館からは、昨年同様8件の応募があり、館の方からは「できるかどうかわからないけど、状況が良くなるという期待も込めて応募します」とのありがたい言葉も。その言葉に勇気づけられ、日々の報道にも注目しながら活動開始の時を待つことにしました。

緊急事態宣言も明け、ようやく活動が始まったのは、公民館が再開した7月でした。活動開始を予定していた6月からは1ヶ月遅れてしまいましたが、公民館や学校の方と話し合い、館内でも対策をいろいろ考えて準備を整えました。

手洗い、消毒、検温、マスクの着用はもちろんですが、一番気を使ったのが密にならないこと。どこでも美術館のプログラムでは、とにかく密になることが多いのです。例えば絵画のプログラムでは、みんなで絵の前に集まって、会話をしながら作品鑑賞をしたり、染め・織りもののプログラムでは、グループでアイデアを出し合って、カンガという東アフリカの布の着方を考えてもらったり。創作活動をする時も、机を向かい合わせにして座ってもらうのが基本です。こんなふうに参加者同士でコミュニケーションをとって、話題を共有したり、誰かの言葉に新しい発見をしたりするのも活動の楽しい部分であり、大事な要素のひとつなんです。今年は参加人数もいつもの半分に限定し、お互い距離をとりながらそれぞれで活動してもらうという少し寂しい形になってしまい、もどかしく感じる時もありました。それでもそんな心配をよそに、参加者のみなさんは、普段なかなかできない体験を純粋に楽しんでくださったようです。

いつもはこんな感じで集まって鑑賞します

今年行ったのは、絵画、染め・織りもの、油彩画の技法のプログラムでした。絵画のプログラムでは、あまり近くで絵をじっくり見ることができず、手元のプリントを見ながらの鑑賞となってしまいましたが、みなさん絵を見て気づいたことや想像したことを活発に発言してくれましたし、学芸員の話に熱心に耳を傾け、いろいろな質問も飛び出しました。染め・織りもののプログラムでは、初めて見るカンガにみなさん興味津々で、それを身にまとっていろいろな着方を試すのも、新鮮な体験だったようです。油彩画や日本画の創作活動も初めて使う絵の具や道具を使って、慣れないながらもそれぞれの表現を楽しんでくれました。

今年は離れたところから

いつものように、みんなでわいわいとというわけにはいきませんでしたが、「楽しかった」、「はじめての体験で面白かった」「美術が身近に感じられた」そして「コロナで沈んでいた気持ちが明るくなった」などと言ってくださったことに、改めて今年も活動ができたことにほっとし、こういう時だからこそ活動することの大切さをより感じることができました。そしてみなさんのコロナでたまったストレスを少しでも解消できていればいいなと思った今年の活動でした。

グループでとはいきませんでしたが、カンガの着方を考えて披露してもらいました

当初予定の日程から延期を余儀なくされた公民館もありましたが、結果的には無事に全ての館・学校で実施することができて本当によかったと思います。そして、「次回もまたお願いします」と言っていただいた公民館や学校の方々のうれしい言葉にとても励まされました。まだまだこの不安な状況は続きそうですが、またもとのように、密を気にせず活動ができる日を心待ちにして、来年の準備をしたいと思います。

(教育普及係 中原千代子)

2020年12月10日 10:12

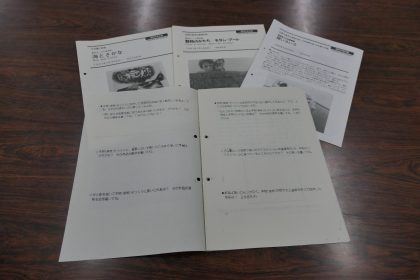

皆さま、師走ですね。師走と言えば大掃除です。今年はなかなか難しい年でしたが、そんな困難さも払ってしまおうと、私たち教育普及係も、これまで引っ越ししてきたままになってきた資料やら、この1年でいらなくなってしまったものなどちょっと整理しようということなりました。資料室の奥やキャビネットの中を出し、いるものいらないものと分類していると・・・なんと、出てきました!1991年からの「夏休みこども美術館」のワークシートが!夏休みこども美術館は1990年から始まっているのですが、その頃は、教育専門の学芸員がおらず、さまざまな専門の学芸員たちが持ち回りで担当していたそうです。90年代の最初のころはまだ常設展示のリーフレットを転用してワークシートにしており、デザインもちょっぴりそっけないものですが、解説あり、クイズありと、それぞれ担当した学芸員が試行錯誤しながらワークシートを作っているようすが垣間見られます。

常設展示のリーフレットを転用した「夏休みこども美術館」のワークシート

1990年代半ばからは、ワークシートも豪華になり、カラー化。デザインも凝ったものになり、ちょっとしたお土産のような感覚のものに。正直、今のワークシートより、だんぜん紙も印刷もいいです・・・。だんだんと「夏休みこども美術館」に、学芸員たちが力を入れだしたことがわかります。それにしても、判型も内容も雰囲気も年ごとに違っていて、担当者の個性が爆発!していますね。

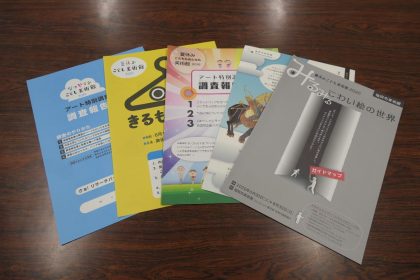

担当者の個性が爆発?なワークシートたち

そして、90年代末から教育専門学芸員が「夏休みこども美術館」を担当することになり、1999年から2007年まで「美術館蔵おじいさん」が登場して作品案内をするワークシートになりました。

「美術館蔵おじいさん」が作品紹介をするワークシート

実は、私、このワークシートを2007年まで担当しておりました。ついつい、ページをめくっては、まだまだ内容が練れてないなぁとか、この文章意外にいいな、など思ったり、あの時に一緒にワークショップをやった学生ボランティアさんはどうしているだろう?などと思い出したり・・・おっと、いけない!これでは大掃除がすすまない!

しかし、昔、「夏休みこども美術館」に来ていたこどもも、今はもしかしたら親として「夏休みこども美術館」に来ているのかもなぁ、など30年分のワークシートを見て感慨深く思いました。たまには大掃除もいいものです。

2000年代後半からまた判型がいろいろに。2012年にはワークシートではなく、記録集を作成しています

リニューアル直前からリニューアル後のワークシート

(主任学芸主事 鬼本佳代子)