2020年11月12日 13:11

最近、美術館で小さなこどもを連れた人をよく見かけるようになったと思いませんか?え、こどもと美術館?無理でしょ、と思った方も多いかもしれません。

福岡市美術館では、毎年11月3日の開館記念日の前後3日間に、ファミリーDAYを開催しています。ファミリーDAYはこどもと一緒に親子で美術館を楽しむための3日間です。毎年、美術館に初めて来たというファミリーがたくさん参加しています。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあって、美術館で開催するプログラムに加えて、オンラインのワークショップや、動画の制作にも初挑戦しました。10月22日のブログで紹介した、飼育員さんとのコラボ企画もその1つです。(ブログはこちらから)

中でも、オンラインワークショップは全く初めての試みです。タイトルは「つくろう!羽ばたく色トリ鳥」(ダジャレ)。アーティストの佐土嶋洋佳(さどしまひろか)さんを講師に迎え、当館所蔵の古美術作品《百鳥図》を鑑賞した後で、自分の「羽ばたくトリ」を制作するワークショップを行いました。

伝・辺文進《百鳥図》明時代

初めての試みで、苦労もありましたが、当日は佐土嶋さんが丁寧に制作の説明をし、分からないところは質問をしてもらうという流れで、順調に進みました。分割されたモニター画面の中で、24組の親子が、楽しそうに会話しながら、時に真剣に「羽ばたくトリ」を作る姿は、見ているこちらも思わず微笑んでしまうような光景でした。最後に、全員で自分の作った「トリ」を画面いっぱいに羽ばたかせて、ワークショップは無事に終了しました。

オンラインワークショップで、講師の佐土嶋さんが参加者に話しかけている様子。

モニターを見ながら参加者とコミュニケーションをとります。

オンラインワークショップの難しいところは、参加者と「場の空気」を共有できないこと。当たり前かもしれませんが、実際に面と向かって「対話」するのと、画面を通して「会話」するのとは、違うものです。オンライン上では、相手の細かい表情の変化を読み取ることが難しく、伝わっているか、退屈していないか、判断しにくくなります。人って(もしかすると動物も?)相手の顔色を見ながら、コミュニケーションを取っているんだなーとつくづく感じました。

一方で、美術館で開催したプログラムにも、たくさんの親子が参加してくれました。展示作品のクイズに答えてお宝をみつける「かいとうキッズ!お宝みっけ」や、ガイドマップを見て、親子で会話をしながら作品鑑賞をする「ガイドマップで君もアートマスター」など、驚くことに参加者数は過去最大となりました。

作品のクイズに答える「かいとうキッズ!お宝みっけ」に挑戦。

クイズの答え合わせをしたら、くじ引きをしてお宝を手に。やった!

美術館に来た親子のアンケートでは「普段は子連れで気軽には入れないので、今日は楽しかった」「おしゃべりしていいのが良かった」という声が多く、今後も「行ったことないけど、こどもと美術館に行ってみようか!」と思ってもらえる活動を続けていきたいと心新たにしました。やっぱり親子の笑顔があふれる美術館っていいものです。

ガイドマップをヒントに作品鑑賞中。何が描いてあるのかな?

(学芸員 教育普及担当 﨑田明香)

2020年10月22日 15:10

すっかり秋になりましたね。11月3日は福岡市美術館の開館記念日です。毎年、この日の前後3日間に親子で美術館を楽しむための「ファミリーDAY」というプログラムを開催しています。※ファミリーDAY2020のチラシはこちら。

今年は新型コロナウイルス感染症の感染対策をしながら、親子で楽しめる活動を考える、という初めての試みとなりました。これまでミュージアムの教育活動は、人と人が直接関わることを前提としていましたが、その前提が覆されることになりました。これは、国内に限らず、世界中のミュージアムが直面することになった課題ではないでしょうか。

ただ、こういうときだからこそ、新しいチャレンジができるとも言えます。そこで、今年のファミリーDAYではオンラインで参加できるプログラムを充実させることにしました。オンラインで開催するワークショップや、作品鑑賞のプログラム、オンライン動画の作成などなど、新しい試みばかりです。

今回は、その中から「飼育員さんとみる美術館の動物たち」というオンライン動画のプログラムについてご紹介します。これは、美術館の動物作品を、動物のプロである飼育員さんたちに見てもらうと何がわかるのか?をテーマにしています。実は、当館では、2013年に同テーマで「美術館でZoo」という展覧会を開催しましたが、その時と同じく福岡市動物園の飼育員さんたちにご協力いただきました。

福岡市動物園の放鳥舎で、フラミンゴが見守る中、動画撮影の打合せ中。

さて、飼育員さんに見ていただいた作品の1つがこちら。江戸時代に描かれた狩野安信の《竹虎図》(二面のうち左面)です。飼育員さんたちは開口一番「これ、ネコだね。」と痛烈な一言。他にも「目が狛犬みたい」「尻尾が長すぎる」「縞模様が不自然にそろっている」など、現実のトラとの違いを的確に指摘されました。

そうなんです。実はネコっぽさには私たちも気づいていました。ご存知の通り、トラは日本には生息していません。また、江戸時代には今のように動物園でトラを見ることもできませんでした。おそらくこの絵は、トラの絵として伝わるお手本や、トラの毛皮などを見た絵師が、ネコの姿から想像してトラを描いたのだろうと、推察されます。そう考えると、ネコっぽい理由もなんとなく分かります。

狩野安信《竹虎図》(二面のうち左面)江戸時代。たしかにネコっぽい。

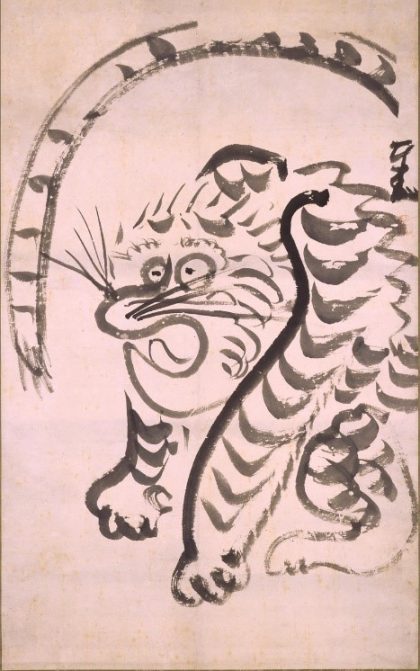

そして、もう1つのトラをご紹介しましょう。それはこちら。

仙厓義梵《虎図》江戸時代。トラではなくサルだった?

これをみた飼育員さんたちは全員一致で「これはサルですね」と即答。この絵には、サルの特徴はいくつもあるけれど、トラのそれは1つもない、というのが飼育員さんたちの意見でした。それを聞きながら、私は内心「おーっ!」と心が躍りました。というのも、実は近年の研究でこれは作者の仙厓義梵が、見物人を前にパフォーマンスとして即興で描いたもので、まずサルの姿を描きそこに線を加えて虎にしたのではないか、という説が唱えられたからです。(詳細は福岡市美術館研究紀要7号、中山喜一朗「仙厓雑論『虎図』の正体」p.36をご覧ください。)

飼育員さんたちによれば、目の位置、ひげのつき方、前足と後ろ足の様子など、どれをとってもサル(ヒヒ)のようで、トラではない、とのこと。他にもいろいろと作品を見てもらいましたが、これほど全員の意見が一致したものはありませんでした。そう言われて改めてこの作品を見ると・・・もうサルにしか見えないかも。

シマ模様と、ヒゲ、尾を取った《虎図》。サルに見えます。画像は「福岡市美術館研究紀要7号」、中山喜一朗「仙厓雑論『虎図』の正体」p.40より引用

さて、ファミリーDAY2020では、このような飼育員さんたちの貴重なご意見をもとに、当館の動物作品を紹介した動画を制作・公開します。動物のプロが見た、美術館の作品は現実の動物とどう違うのか?当館の作品に描かれた、かわいらしい動物たちをぜひ動画でご覧ください。動画は下記のリンク先で10月31日(土)公開です。

https://www.fukuoka-art-museum.jp/event/12521/

(学芸員教育普及担当 﨑田明香)

2020年9月30日 15:09

2020年8月29日、30日、そして9月26日の3日間、福岡市美術館は新たなチャレンジとして「バリアフリーギャラリーツアー」を実施しました。本当なら、パラリンピックに合わせて開催する予定だったこの企画。パラリンピックは、新型コロナウイルス感染症のために、来年に延期になってしまいましたが、でも、こんな時だからこそさまざまな人に美術を味わってほしいと実施に踏み切りました。今回のブログでは、その様子をお伝えします。

2020年8月29日(土)視覚障がい者のためのおしゃべりとてざわりのツアー

「新たな挑戦」と書きましたが、実は、視覚障がい者と晴眼者と一緒に作品鑑賞をするというツアー自体は、15年ほど前に当館で開催されています。ただ、その時は主催ではなく、当館は少しお手伝いをしただけでした。今回、この「おしゃべりとてざわりのツアー」の講師にお迎えしたのは、その15年前にツアーを行った石田陽介さん、濱田庄司さん、松尾さちさんです。3人の講師の皆さんは、現在も、「ギャラリーコンパ」という視覚に障害のある人とない人が一緒に作品鑑賞をする活動を各地でされていて、ずっと「福岡市美術館でまたツアーができればいいね」とおっしゃってくださっていました。満を持しての「おしゃべりとてざわりのツアー」です。

向かって右から石田陽介さん、濱田庄司さん、松尾さちさん

さて、13:30から受付を始め、いよいよ14:00の開始の時間になりました。なんとなく、私たちスタッフも緊張気味。この日は、視覚障がい者の方5人、晴眼者の方は介助者の方も含め5人のご参加でした。まずは全員で2階の近現代美術室Aへ。講師の3人がダリ《ポルト・リガトの聖母》でデモンストレーションを行いました。

デモンストレーションのようす

それから石田さん、濱田さん、松尾さんの3つのグループにわかれ、各々好きな作品を鑑賞しにいきます。

グループにわかれて作品鑑賞

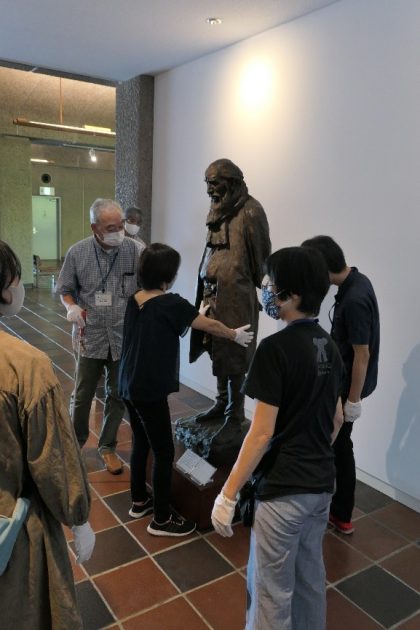

さらに、その合間に順番に、朝倉文夫《墓守》を触って鑑賞しました。普段、美術館では保存の観点から、作品を触ることはできません。ただ、視覚に障害のある方は、むしろ触って知ることが多いので、ほかの学芸員とも相談し、ブロンズでできた比較的堅牢なこの作品を触って鑑賞することにしました。ただし、作品の傷みの原因になる汗や油がつかないよう、参加者の皆さんには手袋をして触っていただきました。

朝倉文夫《墓守》を特別に触って鑑賞する参加者の皆さん。

※普段は触ることはできません。

最後はまた全員で集まって東光院仏教美術室へ行き、仏像を鑑賞。でも、それだけで終わりではありません。実は、事前に下見をしていた濱田さんから「仏像は全く見えない人には情報量が多くて、よくわからないんですよね」という言葉を聞き、ずっと気になっていました。しかし、さすがに古い木製の仏像を触って鑑賞するのは保存上よくありません。そこで、薬師如来坐像の縮小レプリカを作ることにしたのです。展示室へ行った後、その仏像レプリカをアートスタジオに準備し、触って鑑賞してもらいました。

《薬師如来坐像》のレプリカを触って鑑賞。

ちなみに、かなり細かく精巧に作っていただいたので、手袋をしていると触ってもわかりにくいということと、レプリカということもあり、ここではコロナ感染防止に手の消毒をしっかりしてもらって素手で触っていただきました。すると「わ~!そうか~!」や「ここはこうなっていたのか・・・」「もっと触れるものがあるといいのに」という参加者の方々からは驚きや納得の声が聴かれたのです。言葉を通して、見える人、見えない人と一緒に鑑賞するのももちろん楽しいですが、作品によっては「触る」ことで、より鑑賞が深まることを実感。これは、視覚障がい者に限ったことではないかもしれません。作品の保全上「触っちゃダメ」が通常の美術館ですが、何か方法はないか、考えていきたい部分です。

2020年8月30日(日)聴覚障がい者のための目で聴くツアー

1日目の視覚障がい者が終わって、少し勝手がわかってきたつもりの2日目。この日は聴覚障がい者の方々向けに、手話通訳さんと一緒に対話型鑑賞をする「目で聴くツアー」を開催しました。参加者は10人でした。

聴覚障がい者にとっては口元や表情もコミュニケーションには重要な要素。トークをする担当者も手話通訳者もフェイスシールドをしました。

ただ、実は、難聴の方で、手話はあまりわからないという方も参加されており、その方たちには、教育普及のスタッフが1人つき、要約筆記でサポートしました。聴覚障がい者=手話という思い込みは禁物です。

手話があまり得意でない方には筆記でサポートしました

さて、14:00になり、ツアー開始です。まずは東光院仏教美術室で仏像を鑑賞。

東光院仏教美術室で。いろいろと質問が出ました。それを瞬時に手話に訳す通訳者さん。

いつの時代のものですか?どんな仏様?などなど参加者の手話で繰り出される質問を瞬時に訳して伝えて下さる手話通訳さん!すごい!次はサルバドール・ダリ《ポルト・リガトの聖母》を鑑賞。「この真ん中の子ども、この世に存在できなかった子どもの象徴なんじゃないかしら?」と哲学的な意見も。そしてバスキア《無題》。声は出ていないのに「え~、ナニコレ?」というのが参加者の表情に表れていました。

バスキア《無題》では「う~ん、わからない」という感想も。声は発していないはずなのに、にぎやか。

最後はインカ・ショニバレCBE《桜を放つ女性》を鑑賞しました。この作品が一番皆さん気になったようで、「サクラはきっと平和の象徴ね」「この女性は実は疲れているんじゃない?」などなどたくさんの意見がでました。それにしても、私の質問もちょっとした解説も、的確に手話へと変換して下さる手話通訳さん、やっぱりすごい!

手話通訳の的確な通訳に参加者の皆さんも「聞き入って」います。

事前に下見をしていただき、作品についての資料もお渡ししていたとはいえ、私自身、手話はわからずとも、その的確さは参加者の顔をみているとわかりました。参加して下さった皆さんからは「またしてほしい」というリクエストに加え、「手話通訳者を常においていてくれたらいいのに」というというご意見もありました。ともかくも、声は発していないはずなのに、にぎやかに過ぎた1時間半でした。

2020年9月26日(土)車いす利用者のためのみんなで車いすツアー

台風10号のお陰で、9月6日(日)から延期となってしまった「みんなで車いすツアー」。9月26日(土)に無事開催することができました。当日は晴天。この日は9人の方が参加してくださったのですが、普段から車いすを利用されている方は4人。他は初めて車いすに乗る、という方がほとんどでした。そこで、ツアー開始の前に、車いすの初心者のために乗り方をレクチャーする時間を設け、その後、2グループに分かれて展示室をまわりました。

車いすをお借りした「きさく工房」の深田さんによる車いすの乗り方レクチャー。

実は、鑑賞する作品は、「目で聴くツアー」と同じだったのですが、ツアーというのは参加者によって変わるものです。この回は、じっくり、ゆっくり自分のペースでご覧になる方が多かったように思いました。

東光院仏教美術室で。古美術展示室は車いすユーザーにとってキャプションや展示がみやすいとのことでした。

また、当事者の方とそうでない方の感想に大きな違いがあったのも、このツアーでした。筆者自身もそうだったのですが、普段車いすを利用しない人は、目線の違いのお陰で作品がいつもと違って見えたり、美術館の設備や展示の配慮されている点、そうでない点にも気づかされたり、とさまざま「気づき」があったようです。一方で、普段車いすを利用されている方には、普段も今回も同じ目線なので、「その違いを言われてもなぁ」というのはあったと思います。筆者にとっては、楽しくも、一番考えることの多かったツアーでした。

ダリ《ポルト・リガトの聖母》やバスキア《無題》を鑑賞。車いすを普段使っていない人には、さまざまな発見がありましたが・・・

さて、やってみて思ったことは「やってみないと分からない」ということです。想像や憶測では測れない、当事者の「生の声」や反応を今回聞くことができました。来年度は、その「生の声」を活かして、そして、もうちょっと回数を増やして・・・などと野望を抱いております。もう一つ、実はいずれの日にも、西日本新聞の「こども記者」が取材で同行していたのですが、子どもたちの自由闊達な発言が、参加した大人に新鮮な発見をもたらしたというのは、ステキな副産物でした。この体験も、もしかしたら今後何かのプログラムにつながるかもしれません。

美術館は誰もが美術が楽しめる、そういう場でありたい。そのために、これからも新しいチャレンジをしていきたいと思います。

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)