2020年9月9日 15:09

まだまだ夏の暑さが残りますが、夏休みこども美術館「みるみるこわい絵の世界」は8月末で無事に終了しました。今回のブログではこの展覧会に合わせて行った、こどもワークショップについて書きたいと思います。

こどもワークショップは2種類行いました。ひとつは「きってはってこわい絵をつくろう!」というワークショップです。参加したこどもたちに自分が考える「こわい」を、いろいろな素材をつかって、いわゆるコラージュの技法で絵にしてもらおうというものです。こちらは8月8日(土)と23日(日)の2回開催しました。

最初に、「美術館にもこわい絵があります!」ということで、「みるみるこわい絵の世界」の展示をいっしょに見てまわりました。いつもなら、対話型ギャラリートークで子どもたちの意見を聞いたりするのですが、今回は新型コロナウイルス感染症のことを考え、お互いにおしゃべりは控えてトークをする者が、絵の「こわい」ポイントについて話しました。それでも、みんな耳を傾けて、言われた部分を見つけては頷いたり目を凝らしたりして作品をよく見て、驚きの表情を浮かべたりしていました。

展示室を後にして部屋に戻ると、さっそく制作スタートです。「中身は見ないでね」と予め渡していたお楽しみ袋を開けて中を確認。中身は制作のための材料で、色紙や包装紙、セロファン、毛糸などの様々な素材が入っています。最初に選んでもらった色付きの台紙に、はさみとのり、セロハンテープをつかって切り貼りして作品をつくっていきます。すぐに手を動かしはじめる子、じっくり考えてちょっとずつ形にしていく子、ひとりひとり自分のペースで「こわい絵」をつくっていきます。

出来上がった作品を発表してもらいました。

写真の作品は真ん中がこわいおじさんで、こわいから周りに四角い紙やセロファンを貼って扉のように覆っている絵です。こわいものを閉じ込めてしまう発想、私だったら思いつきません。おもしろい!

こちらはこわい絵が壁にかかっているという絵だそうです。真ん中がこわい絵でまわりは展示の壁なんだそう。まさかこうくるとは…!

他にも恐竜や鬼、怨霊、魚がきたない海で吊り針にかかり苦しそうな場面などさまざまな「こわい絵」が出来上がりました。出来上がった作品をみてみると、こわいと思うものは人によって違うし、表現の方法も人それぞれなのだと思わされます。みんな違っていておもしろいです。コロナの影響で当館では久々の開催となったワークショップ、人数制限・手洗いなどいろいろな対策をしながらではありますが、なんとか無事に終了することができました。参加されたこどもやその保護者の方に楽しかったです!と言われてとても嬉しかったです。お越しいただいたみなさま、ありがとうございます!

さて、2つ目のワークショップは、流行り(?)のオンラインワークショップです。その名も「オンラインでみるみるこわい絵の世界」。8月12日(水)と17日(月)の2日で午前午後の計4回実施しました。こちらはzoomを使いオンライン上で「みるみるこわい絵の世界」に展示している作品を、おしゃべりしながらみんなでいっしょに見るというものです。

おしゃべりしながら作品をいっしょにみるというのは、本来当館で行っているギャラリーガイドツアーの内容です。これと同じことをオンラインでやろうと思って取り組んだのですが、…オンライン、ちょっと勝手が違いました…。

最初のリハーサルでは、展示室で行うのと同じようにすると全然うまくいきませんでした。なぜうまくいかなかったかというと理由は2つ挙げられます。1つは雰囲気では伝わらないということです。しっかりと言葉を尽くして説明をしないと画面の向こうの参加者にこちらの質問の意図や作品のおもしろさが伝わらないのです。2つ目は、体感時間についてです。参加者役をしていたS学芸員曰く「参加する立場からすると、自分が発言をしていない待ち時間が実地でのツアー時より長く感じる、はやく作品について知りたいという気持ちになる」とのこと。

このリハーサルにより、参加者5人と30分かけてじっくり見る予定だった2作品を、3作品に増やしました。また鑑賞だけにするつもりでしたが、作品を見た後の解説も少し入れることにしました。待ち時間をあまり作らないことを念頭に、展開を早くするべく参加者の発言は順番に指名していくことにしました。特に工夫したのは、ひとりが言った発言を拾っては次に当たる子に「こんな意見が出ているけど、きみはどう思う?」というように、いつも以上にリレー形式で繋いでいくこと、そしていつもよりテンポを上げて進めることです。その後2度のリハーサルを経て、いざ本番。最初は通信機器トラブルにひやひやしましたが、慣れてくるとどう対応するべきかわかってきました。心配していた子どもたちの反応ですが、絵をみてしっかり発言してくれました。また自分の一つ前の子が言った発言に対して意見を言っていくというリレー形式からか、少し緊張感もあり集中できていたように思います。

今回オンラインの取り組みをしておもしろかったのは、オンラインの醍醐味というのでしょうか、県外や海外など福岡以外の場所からの参加があったことです。その中には今まで当館へ来たことがない子もいました。どうしたらいいのかと思案し、うまくいくのかと何度も挫けそうになりましたが、アンケートでは“楽しかった”という意見があり心底ほっとしました。また、美術館に行ってみたいとの意見やもっと他の作品もいっしょにみてみたかったという意見もいただき、たいへんありがたいことです。成功して本当によかったです。

オンラインでの取り組みは、まだまだ始めたばかりでいろいろ改善の余地があると思います。アンケートでも積極的に改善ポイントやご意見をいただきました。今回はあらかじめ準備しておいた静止画像を使って作品を見ましたが「ライブ配信で実際の展示室で作品をみてみたい」とのご意見がありました。たしかにより現地にいるような楽しさが増すと思います。今後も、また楽しい企画を模索していくつもりです。次回の取り組みもお楽しみに。

(教育普及係 上野真歩)

2020年6月24日 09:06

まだまだマスクは手放せませんが、少し新型コロナウイルスも落ち着いた感がありますね。とはいえ、油断はできず、電車やバスに乗るのも、躊躇される方は多いのではないでしょうか。しかし、各地の美術館・博物館もだんだんと開館してきています。当館も、5月19日から展示室、カフェ、ショップは開いていますし、美術情報コーナーも現在解放しています。そして、毎月1回実施している美術館職員による講座「つきなみ講座」も再開しました!実は、夏休みこども美術館も、現在準備に入っていて、オンラインでのギャラリートークや、美術館に集まってもらっての少人数ワークショップなども開催する予定です。少しずつですが、安全と皆さんの安心を考えつつ、少しでも多くの方に美術を届けようと、工夫を凝らしつつ「開いていっている」状況です。

そんななか、先日、展示室を回っていると、ある監視員さんから呼び止められました。何かあったのかな、と思って話を聞こうとしたら、「あの、これ、もらってください」と手渡されたものが・・・

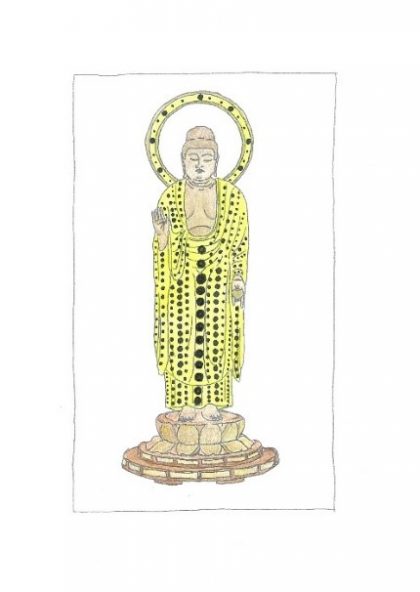

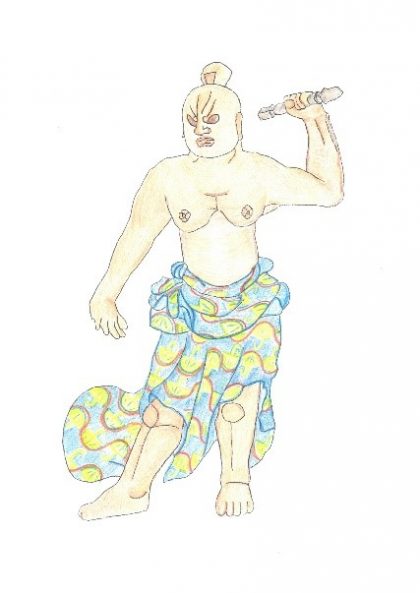

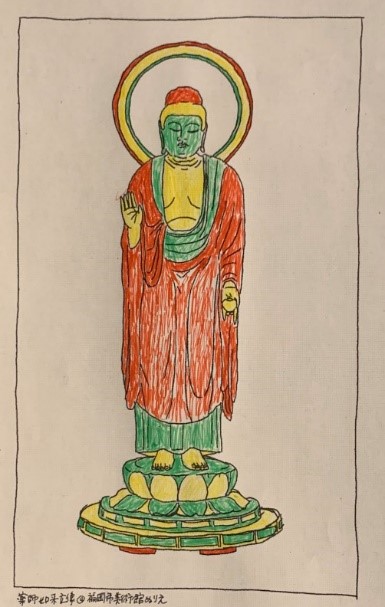

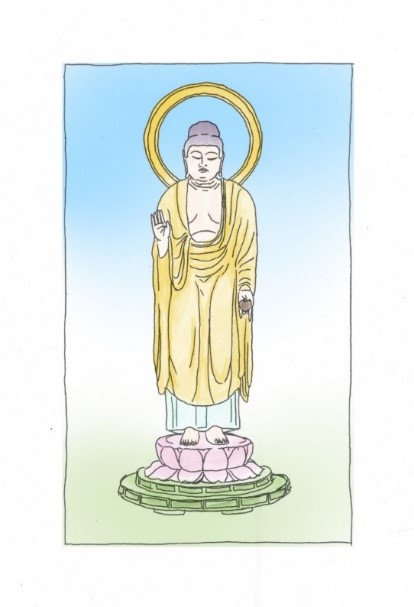

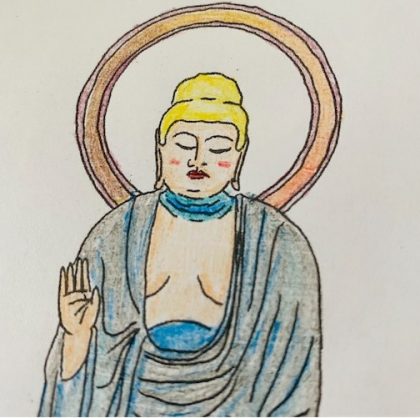

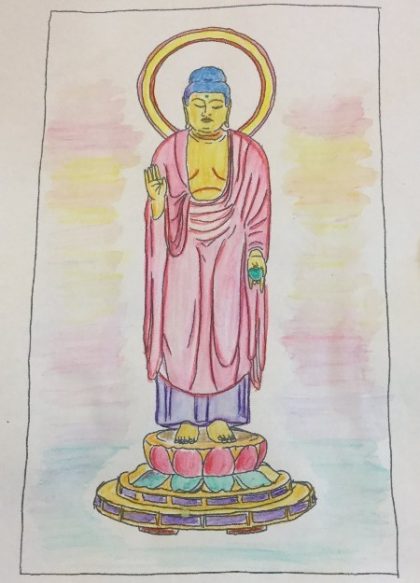

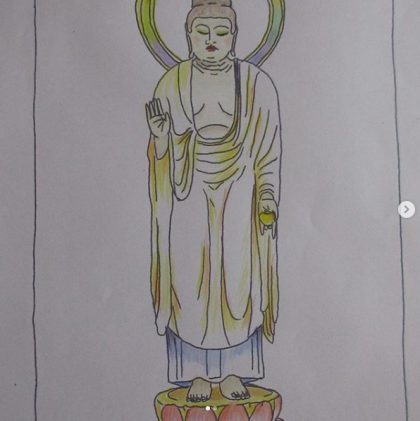

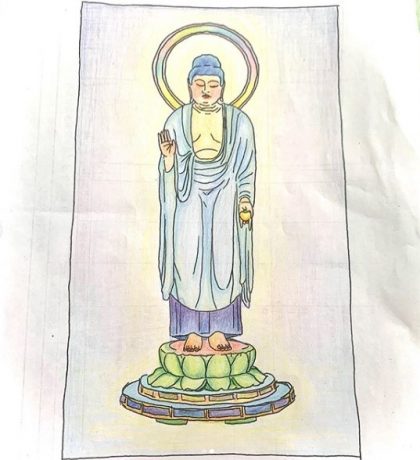

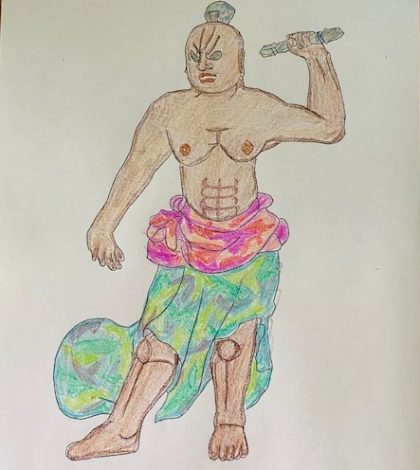

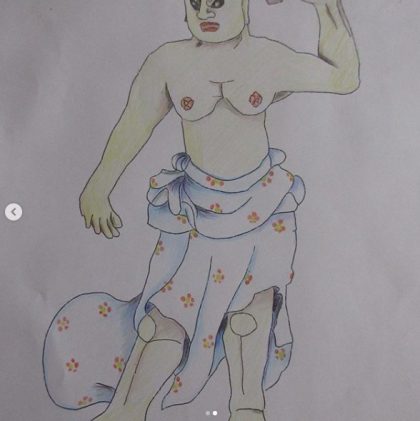

そうです、ぬりえです!ブログを読まれている皆さんの中には、覚えておられる方もいらっしゃるかと思います、3月11日と4月29日のブログに「学校に行けなくておうちにいる子どもたちのために」と思ってダウンロードできるようにした手作りぬりえ。こんなところに需要があったとは!しかし、なんというおしゃれな薬師如来立像と金剛力士立像でしょう!草間彌生の《南瓜》模様の衣、そしてインカ・ショニバレCBEの《桜を放つ女性》の衣装と揃い模様の裳(腰に巻かれた布)とは、まさに現代美術と古美術の見事なコラボレーションです。

というわけで、4月29日のブログにも書いたように、皆さんが#福岡市美術館ぬりえ、#福岡市美術館をつけてSNSにあげてくださった彩色したぬりえをここでご紹介したいと思います。ダウンロードくださった皆さま、本当にありがとうございました!

まず最初にご紹介したいのは、《薬師如来立像》。ダントツ人気でした。病を癒してくれるお薬師様が、このご時世、人気が出るのはうなずけます。どのお薬師様も神々しい!

そして、二番人気はまさかの《金剛力士立像(阿形)》でした。布の柄がかわいらしく、おしゃれです。もともと動きのある布ですが、柄のおかげで、さらに動きがあるように思えます。

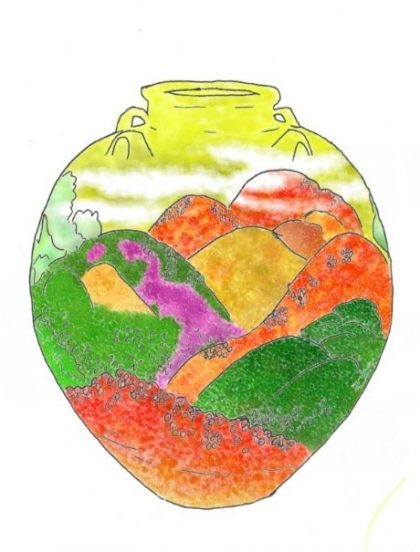

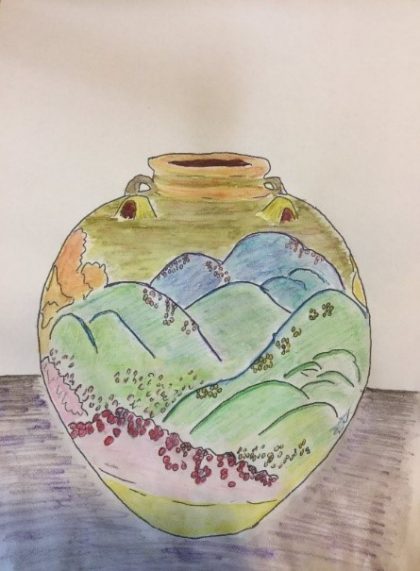

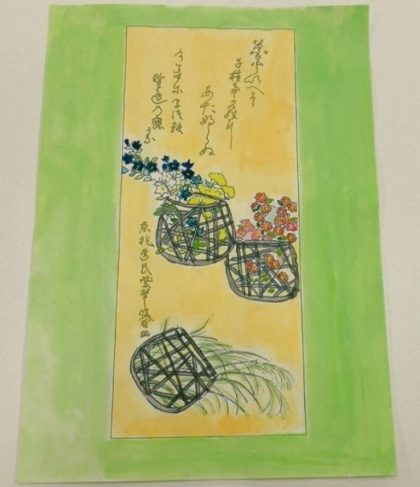

さらに、野々村仁清《色絵吉野山図茶壺》と尾形乾山《花籠図》のぬりえもありました。お花シリーズですね。オリジナルの《色絵吉野山図茶壺》は桜の風景、《花籠図》は秋の花々の絵なのですが、いずれも季節が違っているような気が・・・。皆さんのぬりえを見て、いかに自分が固定観念に縛られているかを思い知りました。その想像の自由さに脱帽です。

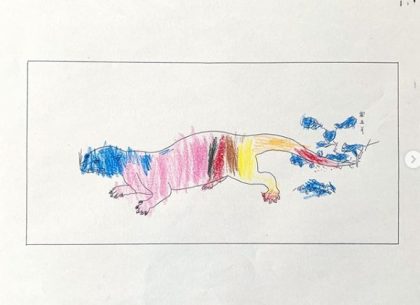

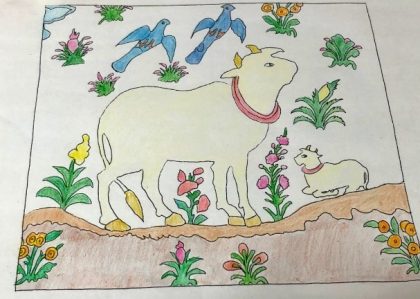

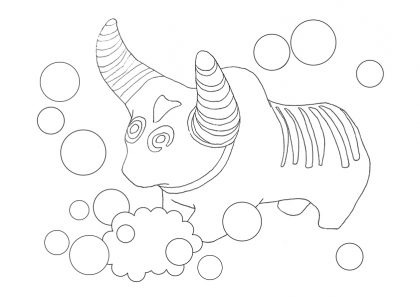

最後に動物シリーズ。狩野探幽《獺図》、《クリシュナ物語図更紗壁掛》(部分)、《コブウシ土偶》さらに「手を洗うこぶうしくん」です。いずれもステキに仕上げてくれています。なかでも、《獺図》のぬりえは、すごい!!ワイルドな塗り方に、かなりのセンスを感じます。また、《コブウシ土偶》はなんとマスク付き!「手を洗うこぶうしくん」と並べておきたいですね。ちなみに、このブログでご紹介する「手を洗うこぶうしくん」は、以前の同僚から、わざわざ送られてきたものです。

それにしても、皆さんのユーモアや想像力には驚かされました!私たちも大いに楽しませてもらいました。今後もステキなぬりえがSNS上に増えていくのを楽しみにしています。

おまけですが、なんとミュージアムショップの皆さんも、ぬりえを楽しんでくださいました。しっかり店頭に並んでいます。

ぬりえは、「なつやすみこども美術館2020」(6月30日[火]~8月30日[日])期間中、美術情報コーナーにも設置します。おいでの際は、どうぞお持ち帰りください。また、下記ブログページからもダウンロードできます。

・ブログ:福岡市美術館の「ぬりえ」ダウンロードしませんか?

・ブログ:オンライン大作戦GWスペシャル~ぬりえ再び

まだやっていない、という方は、ぜひチャレンジしてみてくださいね!

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)

2020年4月29日 10:04

現在福岡市美術館は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、5月7日(木)まで休館しております。

気がつけばゴールデンウィークですね。本来ならあちこち行きたいところですし、「美術館にぜひ来てください」なんて言いたいところですが、美術館は休館中、そして外出もしにくいですよね。学校もなかなか始まらなくて、退屈しているお子さん(そして大人も)多いのではないでしょうか。

そんな大人と子どもの皆さんに、美術館に来られない代わりに、少しでもアートに触れる機会を持ってもらいたいとゴールデンウィーク中のスペシャル企画として「オンライン大作戦GWスペシャル」を展開します。現在展開中の「オンライン大作戦!」に加え、ゴールデンウィークだけの特別なプログラム、その一つが、「ぬりえ」です。さらに、インスタグラムでは「コレクションの中にワープ!GWこぶうしくんお出かけ日誌」と題した所蔵作品紹介を昨日から毎日公開、更新中!また当館のキッズスペース「森のたね」にちなんだ、アーティスト・オーギカナエさんによる動画も配信予定ですので、楽しみにお待ちください。

あ、またぬりえか〜と言わないでくださいね!3月11日のブログでご紹介したぬりえは渋い古美術作品ばかりだったのですが、今回は、生き物と風景をテーマに、染織作品の一部や、人気の吉田博の版画、そしてショップのグッズの元にもなったコブウシ土偶をぬりえにしてみました。ぬりえ制作には学芸課の渡抜さん、上野さんも参加してくれました。

お休みが続くと、外に出たいなぁ、という欲望がふつふつと湧いてくることと思います。私も同じく外に出たくなってしまうと思うのですね。ですが、ここはグッと我慢!その代わり、ぜひ、当館所蔵品のぬりえを通して、花や鳥といった自然を楽しんでいただければ嬉しいなぁ、と思います。そしてそして、もしよかったら、できたぬりえの画像を「#福岡市美術館 #福岡市美術館ぬりえ」をつけてツイッターやインスタグラムなどにアップしてくれるとさらに嬉しいです。そうやってSNSにアップされる皆さんが彩色した塗り絵を、いずれブログなどでも紹介したいと思っています!私たちもSNSを覗くのを楽しみにしています。

どうしても元の色が知りたい!という人は、福岡市美術館のホームページで、所蔵品検索をしてみてください

所蔵品検索 https://www.fukuoka-art-museum.jp/archives/

▽作品タイトルをクリックするとPDFが表示されます。

【古美術】-e1588047641296-420x295.jpeg)

【古美術】-420x360.jpg)

《龍折枝花文様克絲壁掛》(部分)【古美術】(上野さんが作ってくれました!)

手を洗うこぶうしくん(渡抜さんが作ってくれました!)

(主任学芸主事 教育普及担当 鬼本佳代子)