2023年7月26日 09:07

今年の4月から、福岡市美術館では3年ぶりに定時のギャラリーツアーが再開したことを以前このブログでもご紹介しました(https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/82610/)。常設のコレクション展示室が開いている日には基本的に毎日午前、午後と2回開催しているこのツアーで、ガイド役を担っているのは、「ガイドボランティア」として美術館の活動に参加してくれているボランティアの皆さんです。

福岡市美術館のボランティア制度は1979年の美術館開館と同時にスタートしており、今年で44年目。現在は「ガイドボランティア」の他に、「新聞情報」、「図書整理」、「美術家情報整理」と活動内容ごと4つのグループに分かれて、合計140人余りの方が参加してくれています。各グループはさらに曜日ごとに分かれ、美術館の学芸スタッフと情報共有しながら、それぞれガイドや資料整理作業、定期的な勉強会などの活動を行っています。ただ、ここ数年は新型コロナウイルスの影響が大きく、定時ギャラリーツアーが一時期休止となったり、資料整理の活動が隔週になったりと、以前と同じようには進められないことも多くありました。そのような中、6月に久しぶりに実施できた活動のひとつが、美術館を離れての館外研修です。少し時間が経ってしまいましたが、今回はその時の様子をご報告したいと思います。

久しぶりの館外研修では、ふだん直接様子を知るチャンスがありそうでない、他館のボランティア活動について体験し、お話を伺って交流しよう!ということで希望者を募り、こちらの施設(写真をご覧ください)にお邪魔してきました。このバナー、館名が書かれているのですが読めますでしょうか?

なんと書いてあるか読めますか?

こちらのバナーに書かれた文字らしく見えるものも、実は作品のひとつで中国人美術家、シュ・ビン(徐冰)によって創られたアルファベット漢字で “Fukuoka Asian Art Museum”と書かれているそうです。

…ということで、訪問したのは中洲川端にある福岡市立の美術館・博物館施設のひとつ、「福岡アジア美術館」です。

福岡アジア美術館は世界で唯一、アジアの近現代美術を系統的に収集・展示している施設で1999年の開館です。同じ福岡の市立美術館として、こちらでも開館以来ボランティア制度を取り入れています。ただ、話を聞いてみると活動内容やグループ制度は福岡市美術館とは違っている点もありました。福岡アジア美術館では参加する全員が「交流ボランティア」として登録されていて、そこからさらに細かく「案内・解説ボランティア」、「図書資料ボランティア」、「アーカイブボランティア」、「広報ボランティア」、「読み聞かせボランティア」、「活動支援ボランティア」の6つのグループに分かれるそうです。作家のレジデンスプログラム(滞在制作)を行うこともあるため、その対応や協力をすることもあるのは大きな特色であり、また、各グループ活動について月2回以上、1回2時間以上の参加という条件を満たせば、希望次第で複数のグループに登録できるという体制も市美とは異なる点でした。

今回の研修では、アジア美術館でボランティア同士の情報交換やグループ間のつながりを調整している活動支援ボランティアの皆さんが中心となって、当日のスケジュールや交流会を整えてくれました。

福岡市美術館と福岡アジア美術館のボランティアさんで集合!

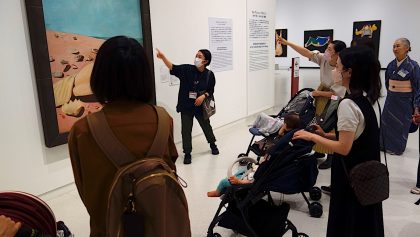

はじめに少人数に分かれてギャラリーを見学。対話型の作品鑑賞をしたり、解説をしていただいたりで1時間ほどご案内いただきました。

まずは美術館のコレクションを展示しているアジアギャラリーをボランティアさんのガイドで見学しました。いつもは市美でガイドとして来館者をお迎えしている人も、この日は作品について見て考えたり、話を聞く側に。身近なようで知らないことも多いアジアの国々のことや、作家の文化的背景、作品のテーマやモチーフのことなど、個別に鑑賞するだけではわからないところまでガイドしていただき、展示作品との距離が縮まる時間でした。

また、展示室以外にも図書スペース、“アートカフェ”や、アジアの絵本の読み聞かせなども行っているキッズコーナーについてもご案内いただきました。

“アートカフェ”は、アートとカフェと本が同時に楽しめるオープンスペースで、たくさんの開架図書を気軽に閲覧することが出来ます。

ギャラリーの見学後、後半は交流会に移って、各活動グループ別に両館ボランティアさん同士が席を囲んで直接対話、フリートーク!の時間です。ガイド(案内解説)ボランティアのグループではそれぞれが来館者を案内する際に困っていることや、他の人はどう工夫しているんだろう?といったことを情報交換。また、資料情報系の活動をされている皆さんが集まったグループでは、お互いの館の資料データの整理方法のことや、これまで蓄積してきたデータがアーカイブとして美術館でどのように活用されていくとよいのだろう、といったことについて意見が出されていました。

ボランティアさん同士でアレコレ情報交換。グループによってはかなり盛り上がったようです。

限られた時間ではありましたが見学から交流会まで、ボランティアさん同士もリラックスするにつれて話も弾んで、貴重な機会となったようです。研修後の感想では参加できてよかったという声や、他館ではこういう風に活動している点がよい、ここは羨ましいと思ったなど、学芸にも参考になる率直な言葉が寄せられました。

福岡市美術館では様々な経歴をお持ちの方が展示やプログラムに興味を持って、ボランティア活動に参加してくれています。ベテランから新規加入の方まで、ひとりひとり経験や考え方も異なる皆さんですが、そうした多様なひとが集まることも美術館という場にとっては大切な活力源となります。当館ボランティアの新規募集は5年毎となり、次は2024年度の予定です。今後も、館内のプログラムや今回のような館外研修まで、ボランティア活動についても時々ご紹介していければと思いますので、ご興味を持たれた方はぜひ今後の活動にご注目ください。

(教育普及係長 髙田瑠美)

2023年7月5日 14:07

こんにちは。今年も暑い夏がやってきましたね。福岡市美術館の夏といえば、そう、夏休みこども美術館!今年は「海」をテーマに、「うつくsea(しー)!すばらsea(しー)!」展を古美術企画展示室で開催しています。

このブログでは、この展覧会を担当した筆者のお気に入り作品を、作品選定理由や作品調査の裏話も含めながらいくつかご紹介したいと思います。

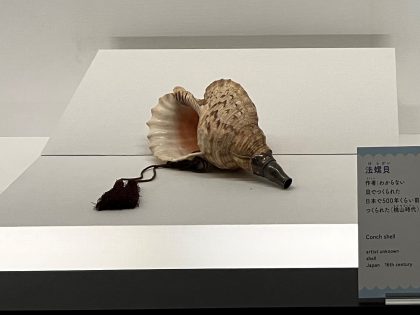

まずは、こちらの《法螺貝》。言わずもがな、貝が素材に使われていることが出品理由です。私は、大河ドラマを欠かさず視聴する歴史好きなので「武具かっこいい!」と出品することを即決。吹くために取り付けている金具が貝とぴったりくっついている技巧に見惚れます。よく見ると金具にはハート型があり、かわいいところもある。

制作年がおよそ16世紀と、約500年前につくられています。制作当時にこの大きさであった貝は、こんなに大きくなるのに何年かかったんだろう?と、作品自体の歴史と、素材である貝そのものの歴史にロマンを感じます。

《法螺貝》桃山時代16世紀

続いて、《波千鳥に碇鼈甲花笄(はなこうがい)》をご紹介。この作品は、「海なら鼈甲(べっこう)の作品もあるよ」と学芸課長に教えていただき、無知な私は初めて鼈甲がウミガメの甲羅であると知りました。ということで、当館の鼈甲の作品の中からモチーフが海っぽいという安直な理由で《波千鳥に碇鼈甲花笄》に決定。そして、作品調査のために行った収蔵庫で初めてこの作品にご対面。

《波千鳥に碇鼈甲花笄》江戸時代18-19世紀

「わ~!なんてキレイなの!」が鼈甲作品との初対面の感想でした。やはり図録で見るのと本物を見るのは大違いですね。古美術係のM学芸員によると「つがいの鳥や、ハマグリ、碇と夫婦円満のおめでたいモチーフですね」とのこと。髪に挿す笄の部分はところどころ欠けていて使用感もあります。きっと、黒田家のお姫様が婚礼に用いたのではないかと思われます。でも、よーく見ると鳥は5羽。あれれ、つがいになっていない仲間はずれの子が。婚礼に使った後、円満な夫婦生活を送れたのかな……。

三つめは、この《白釉劃花(かっか)波文枕》。「陶枕(とうちん)」という陶器でできた枕です。白い色と、シンプルな波文が涼しげで夏のお昼寝に使ってみたいですね。

ガラスケースに入っている今回の展示方法では分からないのですが、焼成したときに破裂しないようにするための穴が裏側の側面に空けられています。そして、この枕、振ってみると中からカラカラと音がするのです!何か中に入っている!と、裏にある穴から中をのぞいて見ても、穴は小さいし、中は真っ暗だし、何も見えません…残念。

見た目も仕掛けも魅力的な陶枕なのです。

《白釉劃花波文枕》12-13世紀 森田コレクション

本当は一点一点、なぜこの作品を選んだのか語りたいところですが、ひとまず、今回のブログでは三点をご紹介しました。当館に着任してから初めて担当した展覧会なので、展示を彩ってくれた作品たちに愛着が湧いています。いつか機会があれば他の作品のこともお話できたらと思います。

そんな美しく、素晴らしい作品たちを多くの方々にご観覧いただけたら嬉しいです!8月26日のつきなみ講座では、展示ができるまで私がどんなことをしていたのかをお話したいと思っていますので、ご都合がよろしければそちらにもぜひ足を運んでもらえると幸いです。

夏休みこども美術館2023「うつくsea!すばらsea!」

6月27日(火)~9月10日(日) 1階 古美術企画展示室

(教育普及専門員 八並美咲)

2023年5月25日 13:05

5月13日〜21日まで、福岡市内の19の美術館・博物館が連携して、「福岡ミュージアムウィーク2023」が開催されました。このブログを読んでくださっている皆さんも、この機会にいろいろな施設を訪れて、展示を見たり、イベントに参加したりとこの10日間を楽しんでくださったのではないでしょうか。各施設オリジナルのスタンプを集めて応募した方は、プレゼントが当たるのを心待ちにしている方もいらっしゃると思います。

福岡市美術館でも、さまざまなプログラムを開催し、多くの方にご参加いただきました。今回はその様子を少しずつ報告したいと思います。

期間を通じて毎日午前午後と2回行っていたのは、当館のギャラリーガイドボランティアによる「ギャラリーツアー」です。これは、参加者の皆さんが作品を見て気づいたことや、感じたこと、想像したことなどを言葉にして、ボランティアや参加者同士で対話をしながら鑑賞を楽しんでもらうというもの。おそらくいつもは作品の横にある解説を見ながら作品鑑賞している参加者の皆さんも、時にはこうして自分の視点で作品をじっくり見たり、他の人の見方に触れる機会を持つことで、作品の見え方が深まり、鑑賞の楽しみ方を広げてもらえたのではないでしょうか。実はこのギャラリーツアー、ミュージアムウィーク期間だけでなく毎日行っていますので、ぜひ参加してみてください。

そしてギャラリーツアーといえば、もうひとつ、小さいお子さんをお持ちの方を対象に、「初めてのベビーカーツアー」も開催しました。このツアーはミュージアムウィークだけでなく、年間を通して数回行っていて、当館でも定番のプログラムになってきました。普段は小さい子どもを連れて美術館に行くのは気がひけると思っている方にも、安心して美術鑑賞ができるように配慮したツアーになっています。時間は40分程度で、学芸員が展示室を案内しながら進みますが、途中で赤ちゃんがぐずったり、泣いてしまったりしても、ボランティアやスタッフがサポートして、気兼ね無く赤ちゃんと一緒に作品鑑賞を楽しんでもらえるように心がけています。参加してくださった皆さんも、それを感じてくださって、「リフレッシュできた」「親子で楽しめた」「普段は来にくいので、とてもありがたい」などの感想をいただきました。

「ベビーカーツアー」もたくさんのご応募をいただきましたが、毎年ミュージアムウィークで大人気の企画に「建築ツアー」があります。応募したのに、抽選に漏れて残念という方もたくさんいらっしゃったかと思います。バックヤードも案内する関係であまり大勢の方に参加していただけないのが心苦しいところです。ご参加いただいた皆さんには、当館の総館長中山の案内で1階ロビーから西側にできた新アプローチを経由して、2階入り口に通じるエスプラナード、コレクション展示室、屋上、バックヤードなどを巡っていただきました。建物の壁や床の磁器質タイル、はつり壁など前川國男設計による建築デザインや工法の特徴はもちろん、2019年のリニューアルで新設された公園側のアプローチや最新の機能・設備を備えた展示室や空調機械など総館長の説明に、皆さん熱心に聞き入り、メモをとったり、普段は入ることができない場所に興味津々な様子でツアーを堪能してくださいました。特に屋上では大濠公園とその奥に広がる福岡タワーや海につながる街なみが一望でき、その眺望を写真に残そうと、大撮影会となりました。

さて、ツアーの話はここまでですが、今回のミュージアムウィークでは講演会も2つ行われました。ひとつは、国立民族学博物館教授・広瀬浩二郎氏による「誰もが美術館を体験できるようになるには−美術館におけるユニバーサルとは何かを考える–」です。

広瀬さんは、ご自身が企画された展覧会「ユニバーサルミュージアム–さわる!”触”の大博覧会」の内容を軸として、視覚に頼らず触って鑑賞することの重要性や視覚に障がいがある人もそうでない人も同じ立場で楽しむことができる展示の可能性を示してくださいました。広瀬さんは、視覚による情報が氾濫するいまの社会の中で、本来人に備わっているはずの他の感覚がおろそかにされていくことを懸念されています。だからこそ、これから触る展示が増えていけば、見るだけでは知り得ない、むしろ「触らないとわからない」何かを感じることができるし、視覚に障がいがある人だけでなく、そうでない人にとってもより鑑賞を深められる機会になると考えています。

大多数の美術館・博物館では展示物に触ることができません。それは貴重な文化財や研究資料を保存し、後世に残すための大事な役割を担っているからです。しかしながら広瀬さんは触ることと保存することは共存できるとも説きます。「人の手で作ったものは、手で触って鑑賞する」ことで「単に形や色を確認するだけでなく、その物の背後にある人をも感じることができる。」「作った人、使っていた人を意識すれば、おのずと丁寧に扱うようになる」と。もちろん貴重な資料を触れるようにすることは簡単なことではありません。広瀬さんは素材を工夫したレプリカや触ることを目的とした作品を増やしていくことで、もっと触る展示が増えていくことを期待されています。視覚に障がいがある人への特別な配慮と捉えるのではなく、むしろ普段視覚を頼りに過ごしている人にこそ触る展示を体験する意味があるという考えにははっとさせられた方も多かったのではないでしょうか。健常者が障がい者を助けるという一方的な目線で考えていた価値観が、今回の講演で別の視点を持つことができ、本当の意味でのユニバーサルとは何かを考えさせられる貴重な機会になりました。

もうひとつの講演会は、当館の総館長である中山喜一朗による「つきなみ講座スペシャル 仙厓さんのすべて(6)」でした。「つきなみ講座」は月替わりで学芸員が行う講座ですが、総館長による「仙厓さんのすべて」はこれまで5回行われ、今回はその最後の回となりました。タイトルにある「仙厓さん」は江戸時代、博多の聖福寺の禅僧であった仙厓義梵(1750〜1837)のこと。今回の講座は、仙厓の禅画「○△□」という作品について考察するとともに、その謎を解き明かし、仙厓作品全てに共通する仙厓の思想や哲学に迫る最終回にふさわしい内容となりました。

話の中で興味深かったのは、仙厓さんの描く禅画には聖なるものと俗なるもの、善と悪など相反するものが混在し共存しているという話。世の中に対立するものなど存在しない、全て同じで全てを肯定しようとした仙厓さんの思想には、障がい者と健常者ではなくどちらも同じ目線で考える広瀬さんのお話しとどこか通じるところがあるような気がします。江戸時代に生きた仙厓さんがいまの時代にいたなら、私たちに美術館におけるユニバーサルとは何かを考えるヒントをくれたのではないかと思わずにはいられませんでした。

今年のミュージアムウィークを通して改めて感じたのは、さまざまな立場の人が、自分にあった関わり方で、美術や美術館を楽しんでもらえるような機会・場を作っていくことの大切さでした。参加してくださった皆さんもそれぞれのプログラムを楽しんでくださったのはもちろんですが、前々回の﨑田学芸員のブログでも紹介されたICOMによる博物館(美術館)の定義、「誰もが利用でき、包摂的であって、多様性の持続可能性を育む」場に向かっているなと少しでも感じてもらえる機会になっていればいいなと思っています。

(前々回のブログ

https://www.fukuoka-art-museum.jp/blog/85098/)

(教育普及専門員 中原千代子)