2022年4月7日 11:04

3月30日(水)より古美術企画展示室にて「流れゆく美 日本美術と水」展を開催中です。海や川、湖など水のもたらす雄大な自然に囲まれた日本では、古くから水にまつわる様々な美術作品が制作されました。本展では、こうした水にまつわる作品を通して、古の人々が水に対してどのようなイメージを抱いていたのかをご紹介します。

展示風景

本展では、日本の風土を象徴するような水辺の風景を描いた作品もいくつか紹介しています。その多くは、単純にきれいな景色だからというだけではなく、祈りの対象であったり、文学作品に典拠をもっていたりと、当時の鑑賞者に様々なイメージを想起させるものでもありました。

本ブログでは、その一例として風景画と文学作品が結びついた作品をご紹介いたします。

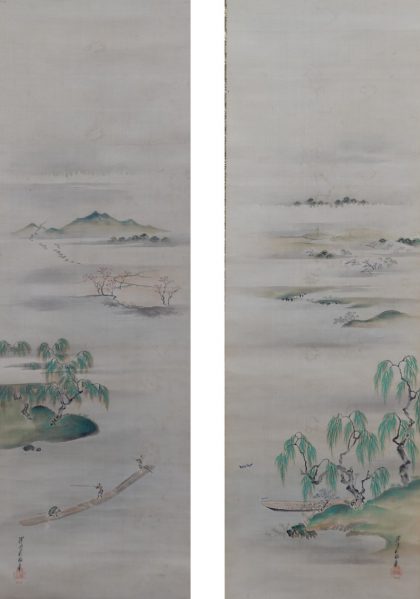

狩野雅信《隅田川図》

この作品は、幕末維新期に活躍した狩野派の絵師、狩野雅信(ただのぶ、1823~1879)が手掛けたもの。東京を流れる隅田川を輪郭で縁取らない柔らかな筆遣いで情趣豊かに描き出しています。

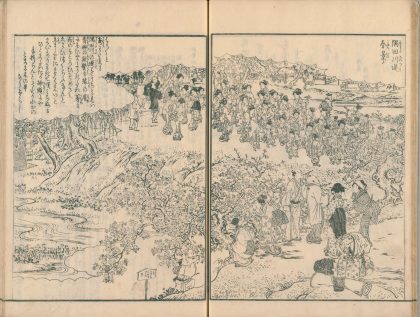

隅田川は、春の花見や夏の納涼など、四季折々の行楽が楽しめる場として、古くから人びとに親しまれてきました。江戸時代に作られた名所図には、花見客で賑わう隅田川の様子が描かれたものもあります。

花見客で賑わう隅田川(『江戸名所図会』出典:国立国会図書館 ウェブサイト(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563398/20)

右幅に桜、左幅に紅葉と、春・秋の風物詩を描いたこの隅田川図も、このような行楽地としての隅田川をあらわそうとしたものなのでしょうか?

ですが、だとすると不自然なことがあります。例えば、右幅の船上には、行楽を楽しむ人の姿が見当たりません。しかも、あたりに霞が垂れ込めるなど、賑やかな様子が全くないのです。したがって、行楽地としての隅田川を描いたと想定することは無理があると思います。では、この絵は何をあらわすために描かれたのでしょう。その手がかりは絵の中に隠されています。

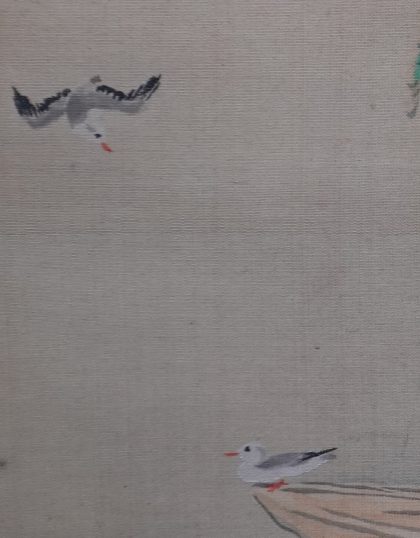

《隅田川図》(右幅、部分)

それがこちら。右幅の舟のあたりにつがいの鳥が描かれています。白い身体に灰色の羽、赤いくちばしと脚、という特徴的な姿をしたこの鳥は、ユリカモメです。

ユリカモメ

東京都の都鳥にも指定されるなど、都民から今でも愛されるこの鳥は古くはミヤコドリと呼ばれていました。隅田川図とミヤコドリときいてピンときた人もいるかもしれません。そう、絶世の美男子であった在原業平の恋愛遍歴を綴った歌物語である『伊勢物語』の「東下り」です。高校の古典の教科書にも載っていることが多いので、あらすじをご存じの方も多いのではないでしょうか。

昔、ある男が自分は世の中に無用な人間だと思い込み、京都(業平のころの都は京都ですね)から友人たちと東国へ旅に出ます。隅田川にさしかかった時、川のほとりで見慣れない鳥を目にします。「白き鳥の嘴と脚の赤き、鴫の大きさ」という姿でしたが、京にはいない鳥だったので誰も分からず、渡し守に訪ねると「ミヤコドリ」と答えました。そこで、男は「名にし負はば いざこと問はむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと」(都という言葉を名にもっているならば、さあ、尋ねよう、ミヤコドリよ、私が恋しく思う人は無事でいるのかどうかと)

『伊勢物語』のこの場面は、絵巻や絵本などさまざまに絵画化されてきました。それらを見てみると、柳や舟、ミヤコドリ(右幅)、渡し守(左幅)など、本図と共通するモチーフが数多く描かれているのです。加えて、本図が福岡藩をかつて治めていた黒田家に伝来していた事実も重要でしょう。というのも、黒田家には『伊勢物語』の写本も伝わっており、同家の人々は物語の内容を熟知していたはずだからです。一見、ただの隅田川の風景を描いたように見える本図も、黒田家の人びとのように古典の知識を身に付けた人には、「なるほど、この絵は『伊勢物語』を下敷きにしているんだな」と受け止められたことでしょう。そうであれば、作品が寂しげな雰囲気で描かれるのも納得です。

せっかくなので、本図が黒田家に伝来したという事実を踏まえて、作画の経緯をもう少し深読みしてみましょう。すなわち、黒田家の藩主たちも、参勤交代のため、在原業平と同様に、故郷を離れて遠く東国の地で暮らさなくてはなりませんでした。

彼/彼女らの望郷の念を受け止めてくれるのが、この《隅田川図》だったのではないでしょうか。

展覧会は5月29日(日)まで。皆さま是非会場に足をお運びください!

2022年2月25日 09:02

ギックリ腰をやりました。地域の廃品回収で、空き缶の詰まった袋を運ぼうとしたとき、腰の後ろにピキッという刺激が走り、腰砕けになってしばらく動けなくなりました。ギックリ腰はこれまでも何度か経験していますが、えてして何気ない動作の最中に起こるもの。必ずしも重たい物を持ち上げようとか、欲張って沢山の荷物を運ぼうと無理な動きをしたからではありません。今回、空き缶入り袋が見た目よりもずいぶん軽く、持ち上げた瞬間の違和感に、運動不足の身体がびっくりしてヘンな反応をしたからじゃないかな、と勝手に考えています。

見た目と、それを手に取った時の重さや軽さの感覚にズレがあるときの驚きや戸惑い。それが美術品である場合は、ときに美的評価の判断によくもわるくも影響しますし、取り扱う際にも特に留意しておかなければなりません。

そんなこんなの四方山話を、エピソードを交えて書いてみたいと思います。

*

せっかくなので「大物」にお出ましいただきましょう。

当館1階・松永記念館室の入口の行灯ケース内に鎮座している野々村仁清作の重要文化財《色絵吉野山茶壺》(江戸時代17世紀)です。当館の、そして松永コレクションの代表的作品でもあり、私にとっては時々夢に出てくるほどに特別な壺です(→「悪夢の展示替え」)

高さは35.7㎝、胴の最大径31.8㎝。当館公式ホームページの「所蔵品検索」で検索すると、解説文には次のようにあります。「…。仁清陶は巧みな轆轤技に大きな特徴があるとされ、本器もその大きさに比べきわめて薄く成形されていて手取は大変軽い。…」。

そう、手に取ってみれば見た目よりもずいぶん軽いということ。気になる重量はというと、4060グラム。つまりこれとほぼ同じ↓↓

4キロの鉄アレイって、それ自体はずっしりとそれなりの重さを感じるはずです。2リットルのペットボトル2本にしたってそうでしょう。それが高さも径も30㎝を超えるやきものとなると、軽やかに感じられるという簡単な理屈です。さらに極彩色の華やかな絵付けが全体にびっしりと施されている本器は、眼に入ってくる情報量が殊更に多いこともあって、なおさら外見の重量感を強めているのでしょう。

もっともこうした重い軽いの感覚はあくまで主観的なものであり、日々の生活の中でやきものを使ってきた私たちの経験上におのずと共有されてきたものですから、数値だけを示されてもなかなか理解しづらいですし、やきものに接する機会が少ない人はなおさらだと思います。そこで、大きさの近い別の色絵壺の作品を比較に挙げてみましょう。

同じ松永コレクションの重要文化財《五彩魚藻文壺》(明時代16世紀)です。

高さは33.8㎝、胴の最大径40.8㎝。《色絵吉野山図茶壺》と比較して、高さはほぼ同じですが、径が9㎝大きいことを考慮して体積はざっと1.5倍と見積もっておきましょう。さて気になる重量は、8975グラム。実に2.2倍の重さがあります。実際に持ってみると、私の感覚では、まさに見た目通りか、それよりやや重たいかなという重量感。「おぉ、壺やのぅ~!」という感じです。不思議と、この壺を持つときに怖さを感じたことはありません。むしろ見た目より軽い方がコワいのです。

イラン10世紀の《白地飛鳥文鉢》(松永コレクション)は高さ7.0㎝、口径21.2㎝で、385グラム。

これを初めて箱から出したときにはフワっと浮き上がるように持ち上がってドキリとしました。それもそのはずで、385グラムといえば口径15㎝程度のやや大振りの茶碗の平均的な重量なのです。

*

やきものの作品解説で「手取りが軽い」というと、仁清の轆轤成形の技を称えることもそうであるように、もっぱら作品の出来の良さを示す情報として書かれます。「使いやすさ」という点では、同じ大きさの器であっても極力軽い方が重宝されることが多いのは確かであり、それに頑丈さが加わればなお良し、というものです。

しかし、やきものというのはひとつ「用の器」といっても、日常生活の様々な場面で、様々な用途に供するものですから、単純に軽ければ良いというものは決してありません。

壺は本来、何かを入れて保存する「容器」です。鉢や皿のように頻繁に手にする物ではなく、中に物を入れたらある程度決まった場所に長く置いておくもの。その点で、むしろぶ厚くて重たい作りの方が「高品質」と見なされても良いはずです。輸送用の壺には一定の軽さが求められたと思いますが、割れてしまっては元も子もないので、やはり頑丈さが重視されたことでしょう。ぶ厚く作るにはそれだけの材料を必要としますので、生産コストの視点も忘れてはなりません。

それを薄手に作るというのは、どういうことなのでしょうか。仁清は材料費を少しでも抑えようと努めたのでしょうか。否、茶壺そのものが容器としての実用性よりも、ひんぱんに場所を変えて動かす必要のある器として注文を受けたのでしょうか。あるいは…、と色んな想像を掻き立て、深まる謎に関心を抱くきっかけを、器の重量に関する情報は備えています。

*

腰が痛くなってきたので(言い訳)、いったん締めるとします。四方山話の続きはいずれ、気が向いた時に書きます。

新米学芸員だった頃、《色絵吉野山図茶壺》を初めて手に取った時のことを思い出しています。展示替えのため展示台から箱に収める作業でした。両手と両掌で壺の肩と底を包み込むように持ちます。箱までのルートを再度確認して、いざ腰を入れて立ち上がろうとする私に、近くで見守っていた上司が「軽いから、気をつけてね」と。立ち上がると確かに軽いなと思いましたが、冷静に運ぶことが出来ました。あの時の上司の声掛けは、タイミングも含めて実に適切だったと思います。

あれがなければ、力んで、軽さに拍子抜けして、もしかしたらヒヤリとするようなことにも…なんて余計な想像をするのはやめておきます、夢に出てきちゃいますから。

(主任学芸主事 古美術担当 後藤 恒)

2021年11月25日 13:11

先週の16日(火)から1階の企画展示室において、コレクション展「これであなたも仙厓通」が始まりました。仙厓義梵(1750~1837)は、江戸時代に活躍した禅僧で、日本で最初の禅寺である博多・聖福寺の住職を務めました。住職を隠退した後も、博多で暮らし続け、親しみやすい書画を通して禅の教えを分かりやすく広めたことから、「博多の仙厓さん」と呼ばれ、人びとから慕われました。

本展では、そんな仙厓さんの作品をさらに深く味わうためのポイントを紹介しています。

●ポイント① いつ描いたのか?

仙厓さんが絵を描き始めたのは、博多にやってきた40歳前後からと考えられます。亡くなるのが88歳ですから、50年近い画歴があることになります。試みに初期の作風と晩年の作風を比べてみることにします。

《香厳撃竹図》仙厓さんが48歳の時の作品

《猫に紙袋図》70代後半から80代にかけての作品

いかがでしょうか。同じ人の作品とは思えないほど、画風が全く異なることがお分かりいただけると思います。展示では、仙厓さんの作品を初期から晩年にかけて紹介することで、画風の変遷をたどるとともに、どのような思いで描いたのかについても思いを巡らしています。

●ポイント② 誰の/何のために描いたのか?

仙厓さんの作品を鑑賞するもう1つのポイントが、「誰の/何のために描いたのか?」です。というのも、仙厓さんは作画にあたって、「誰に何を伝えたいのか」を常に考えていたからです。そのことがよく分かる2つの作品を比べてみましょう。

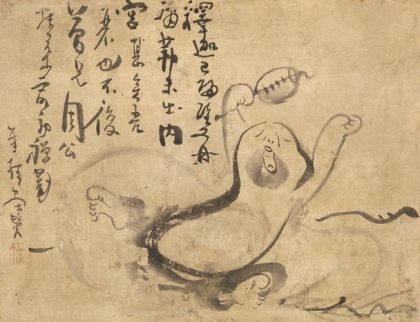

《あくび布袋図》画賛(コメント)が漢文で書かれていて、読み解くには知識が必要

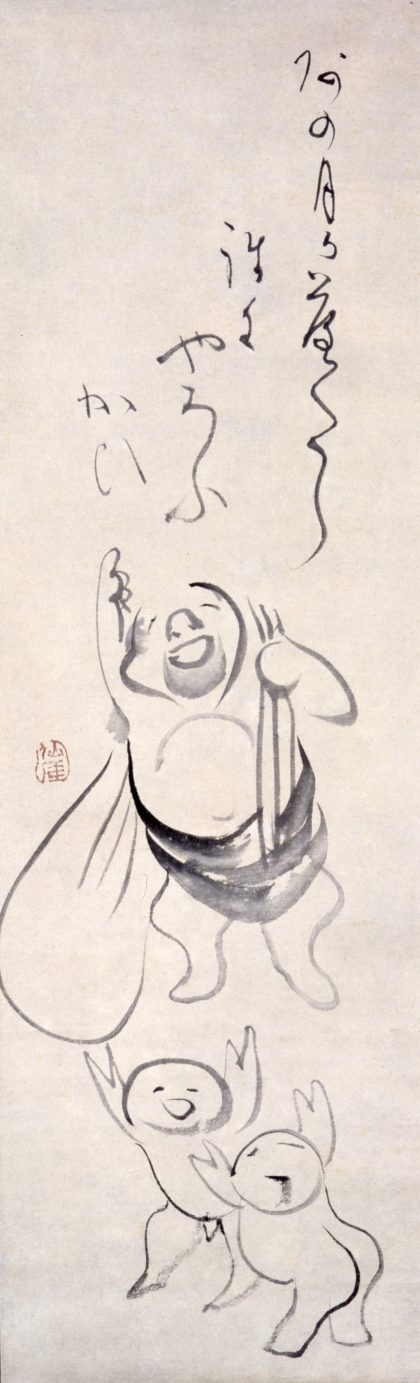

《指月布袋図》画賛が仮名交じりで書かれているので、読みやすい。

どちらも親しみやすい姿の布袋を描いた作品ですが、画賛が全く違います。一方は漢文なので知識人へ向けて、もう一方は仮名交じり文なので禅宗の知識がない人に向けて描かれたと考えられます。

このように仙厓さんの作品は、誰のために、あるいはどういうシチュエーションで描かれたのかが想像できる場合が少なくありません。鑑賞の際にこのポイントを意識してみると、作品をより深く味わうことができるでしょう。

●おわりに

仙厓さんの作品を考える上で、「いつ描いたのか」「誰の/何のために描いたのか」という視点が有効であることがお分かりいただけたと思います。実は、この2つの視点は私たちが作品研究において試みているアプローチとして代表的なものでもあります。

それでは、最後にこちらの作品をご覧ください。

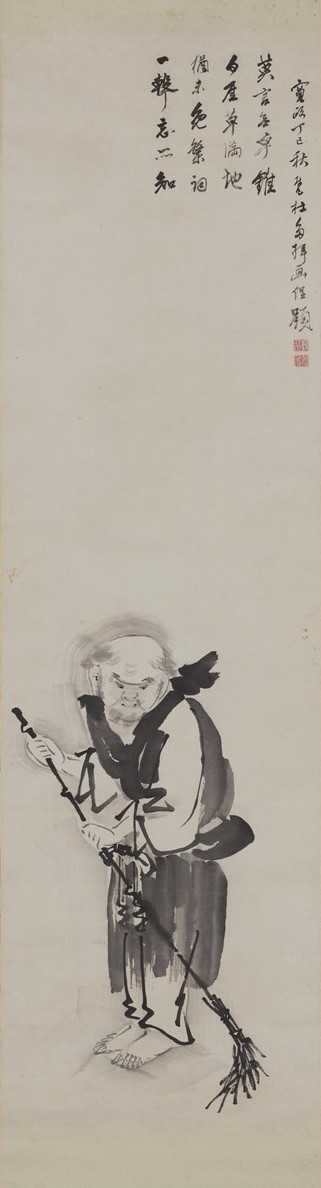

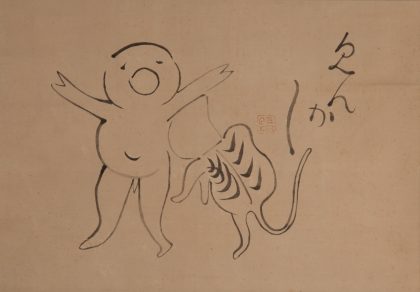

《虎図》

この作品は、仙厓さんによるコメント(賛)がないために解釈がとても難しいです。最近、当館の中山喜一朗総館長によって、「いつ」「誰の/何のために」という視点から作品解釈を試みる論文が発表されました(「『虎図』の正体」『福岡市美術館研究紀要』7号、2019年 )

展の会期中には中山総館長によるつきなみ講座、「仙厓さんのすべて(2)」も実施します(2021年12月18日(土)、午後3時~午後4時、会場は当館ミュージアムホール)。《虎図》も取り上げる予定ですので、是非足をお運びください。