2021年8月12日 16:08

みなさん、こんにちは!こぶうしくんです。

この前、カフェでのんびりスペシャルソフトクリーム“wind大濠”を食べてみました。アイスクリームが濃厚で、薄いチョコレートの触感もアクセントになっていて、とっても美味しい!

みなさんは今年の夏、どう過ごされていますか?

ボクがいる福岡市美術館では、1階の古美術企画展示室で美術作品の謎をテーマにした夏休みこども美術館「これなぁに?謎がいっぱい、古い美術」を開催しています・・・が、残念ながら、今は福岡コロナ特別警報のため8月31日(火)まで閉室しています。でも、開いていた7月20日(火)~8月8日(日)までの間、「作品を見て、気づいたことや考えたことがあれば手紙に書いて教えてね」ってお手紙専用の用紙に書き添えて、展示室に置いていました。そしたら、142通ものお手紙が届いたんです。わーい!お手紙くれたみなさん、本当にありがとうございます!

夏休みこども美術館「これなぁに?謎がいっぱい、古い美術」展覧会会場のお手紙コーナーの様子

ほんの一部だけれども、ここで届いたお手紙を紹介するね。

記念すべき1通目、おくぞのふみかさんからのお手紙です。

ボクのモデルになった作品《コブウシ土偶》について書いてくれたみたいです。

『こぶうしくんは6とういたんだね。

こぶうしくんはなつやすみになにをしてあそんでいますか。

わたしはこぶうしくんとあそびたいです。

ねんどでやいてかためたこぶうしくんもかわいいですね。

いっしょにパーティーがしたいです。

またあおうね♡』

《コブウシ土偶 6体》土器 / パキスタン / 紀元前2000年頃 / 長8.9~10.3 cm 実際に展示されている様子

展示室で《コブウシ土偶》を見つけてくれたんだね!

そうです、福岡市美術館には6体のコブウシ土偶がいるんです。「かわいい」だって、なんだか照れちゃう。ちなみに、ボクのモデルになっているのは、奥のいちばん右です。似てるかな?

実はコブウシ土偶は他にもたくさんみつかっているんです。もしかすると他の美術館や博物館でも見ることができるかもしれません。

それから、ボクの夏休みの予定は、このお手紙を紹介することだよ。少しでも楽しんでもらえると嬉しいです。パーティーは楽しそうだね。ぜひ、また、美術館であいましょう。

さて、2通目はゴリラホネッキーさんからのお手紙です。

『何かわからないからこそおもしろい!!

誰が…

何のために…

いろんな事を想像しました。

ゴリラホネッキーが生きてるうちに謎がとけるのか!?』

ゴリラホネッキーさんは《加彩十二生肖》についても書いてくれました。

絵で書いてくれているのですが、これはお香をさして焚くためのものではないのかと考えているようです。

《加彩十二生肖7躯》陶器 / 中国 / 8世紀 / 高20.0~21.5 cm 十二支の動物を表していて右から丑、寅、巳、午、申、酉、亥

この作品はよく見ると動物の顔をしていて、着物を着ています。ゴリラホネッキ―さんは、この動物たちの頭にお香をさして使っていたんじゃないかと想像してくれました。とっても面白い発想だね。見たところ、頭の上に穴はないんだけど、でももし穴があったらお香を挿して使うのにちょうどいいかもしれませんね。全然思いつかなかったから新しい見方を知ることができて嬉しいです。面白い見方を教えてくれてどうもありがとう。

実はこの作品については他にもお手紙が届いています。この作品は十二支の動物が形作られているんだけど、当館には7体しかいません。そのことについて考えてくれた方がいたので紹介します。

3通目、どき土器ガール(9さい)

『こぶうしくん、こんにちは!

どき土器ガールだヨ!(9さい)

私は何に使っているのか考えました。「だれか教えて」で書いてみるね。

「加彩十二生肖7躯」

友だちの干支だけを作ったからなのかも?』

んんん、なるほどなぁ。思わずうなっちゃいました。たしかに7体しかいない理由を考えると、友だちだったから、その亡くなった友だちの干支を作ってお別れをしたというのもあるかも。とっても思いやりのある面白い意見、どうもありがとう。

ちなみに、どき土器ガールさんは他の作品についてもたくさん意見を書いてくれました。

この作品について古美術専門のG学芸員に少し聞いてみました。

この作品はお墓の中にいっしょに入れられていたものです。長い間お墓の中にあったから、ここに無いものはすでに壊れてしまった可能性もあるみたいです。

それだとちょっと寂しいね。せっかくだし、夏休みの自由研究で、あとの5体を想像して作ってみようかな。

さて最後は、うんこさんからのお手紙です。

『どれも、個々の特徴があり、現代では見ることのできないような、独特な世界が繰り広げられていて、感動しました。

学校のレポートを書くために、無理やり来させられた美術館でしたがいい思い出となりました。学校の宿題、終わる気がしません。』

この展覧会全体について書いてくれたようです。美術館へは嫌々来たけれど、最後には良い思い出になったと書いてくれて、ボクとしてもとっても光栄です。ありがとう。きっともう少し夏休みはあると思うので、ちゃんとお休みは楽しみつつ、レポートや宿題もがんばってください。また美術館へは、気分転換に遊びに来てね。

今日のお手紙紹介はここまでです。本当にたくさんのお手紙、どうもありがとうございます。いただいたお手紙は全部読んでるよ。

それではまた次回、楽しみにしててね。

こぶうしくん(代筆:教育普及係 上野真歩)

夏休みこども美術館「これなぁに?謎がいっぱい、古い美術」

会期:2021年7月20日(火)~9月12日(日)

場所:福岡市美術館1階 古美術企画展示室

※福岡コロナ特別警報のため8月9日(月)~31日(火)は閉室です。ご注意ください。

2021年4月21日 11:04

先週の13日に開幕した「黒田家の名宝」(於 1階古美術企画展示室)。かつて福岡藩を治めた黒田家に伝来した宝物から武具装束、調度品、茶道具、掛け軸、屏風など選りすぐりの名品を展示しています。

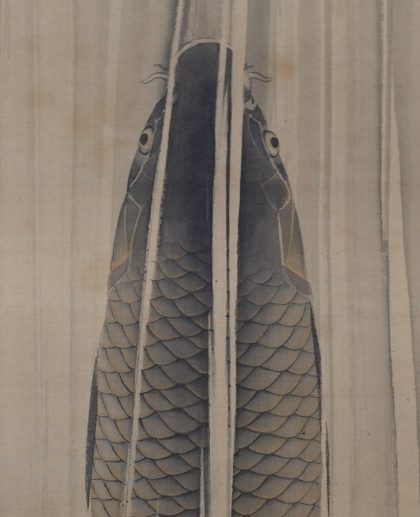

今回ご紹介するのは江戸時代に活躍した写生画の巨匠・円山応挙(1733~1795)がてがけた《龍門登鯉図(りゅうもんとうりず)》です。滝を登り切った鯉が龍になる、という故事にちなんだもので、5月5日の端午の節句を間近に控えたこの時期に相応しい作品です。

墨のグラデーションを駆使して、体の立体感や鱗の質感を再現する描写力は見ごたえ十分ですが、本作の見どころは何といっても、その斬新な構図にあります。本作は、滝を登る鯉の背中を真上からのアングルで捉えた独特の視点で描かれます。通常わたしたちが滝を眺めようと思えば、滝壺の付近から見上げるか、高台から見下ろすかでしょう。本作のように滝の中腹を登る鯉の背中を真上からの視点で捉えるなんてことは、空でも飛ばない限りできないはずです。(もちろん、江戸時代にドローンはありません。)当時の人びとが日常生活ではまず体験できない視角から描かれた本作は、新鮮な驚きをもって迎えられたことでしょう。

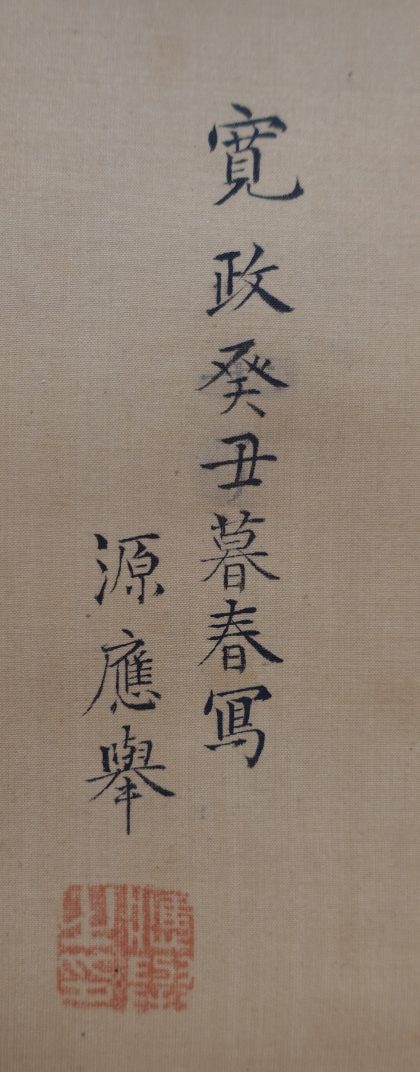

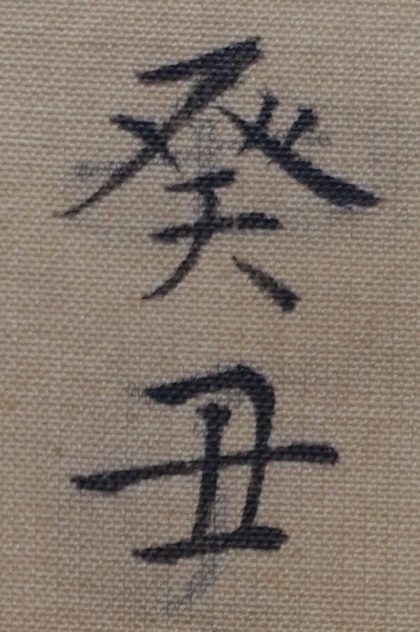

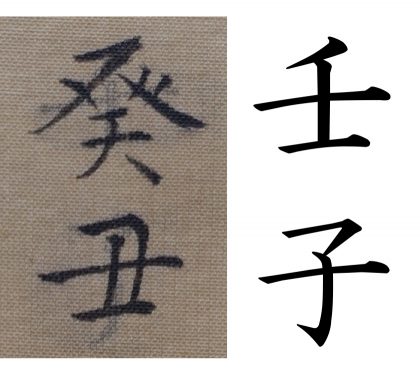

ところで、本作の右下には「寛政癸丑暮春冩 源應擧」と記されており、寛政癸丑(寛政5年〈1793〉)の暮春(旧暦の3月頃)に描かれたことがわかります。ただ、この記載には少し不思議なことがあるのです。

いかがでしょうか。何か気が付いたことはありませんか?

もうお分かりですね。そう、「癸丑」という記載の下に薄く「壬子」と書かれているのです。ちなみに壬子とは、寛政4年(1792)のこと。癸丑(寛政5年〈1793〉)の前年にあたります。うっかり前年の干支を記載してしまった可能性はもちろんあるのですが、この記述がなされたのは3月頃のこと。年が改まって3か月もたっていることを考えると流石にうっかりが過ぎるように思うのです。そこで、次なる可能性として以下のように考えてみました。元々は、壬子の年に完成させるつもりで「寛政壬子」と下書きをしていたものの、何らかの理由で制作が遅延してしまい、年をまたいでしまった。そこで、下書きを修正する形で癸丑と記載したのではないか。これは、あくまでも仮定の話であり、他の応挙作品と比較するなど様々な検証を必要とします。ですが、当時の応挙や彼の弟子たちのおかれた状況を思うとき、こうした仮説があながち的外れではないと思える節もあるのです。

すなわち、応挙の弟子の一人・奥文鳴の書いた『仙斎円山先生伝』には「寛政癸丑ニ至テ、荏苒トシテ老痾ニ罹リテ経年歩履スルコト能ハス。且ツ眼気モ亦明亮ナラス。故ヲ以テ揮毫漸ク廃ス」と記されており、寛政5年頃、応挙は老病を患い歩くこともままならず、眼もはっきりとは見えなくなってしまい、やがて絵を描くことができなくなったと言います。

また、応挙やその一門の画家たちの壁画や襖絵が多数のこる大乗寺(兵庫県香住町)には、大乗寺と応挙一門がやりとりした手紙類が伝わります。それらを参照すると、応挙が病気がちでなかなか絵ができあがらないこと、加えて、応挙一門を支えた有力な弟子たちも健康が優れない状態が重なってしまうなどしたために、約束の時期までに作品を仕上げることができない、ということがあったことが判明します。こうした状況も踏まえるならば、今回仮説として提案した制作の遅延という案は一考に値するといってよいでしょう。

実は、本作をめぐってはずっと気になっていることがありました。

それは、流れ下る水流の部分で、墨のグラデーションの変化がややぎこちなく、応挙会心の出来とはいいがたいように思われることです。

ただ、こうした疑問もこれまで見てきたような状況を踏まえれば、それほど気にする必要はないでしょう。むしろ、リーダーが体調不良という非常事態の中にあって、これだけのクオリティを保った作品を仕上げることができた応挙一門の底力を感じずにはいられません。

リーダーや主力級が離脱してもそれを補うことができる、福岡ソフトバンクホークスのように分厚く強大な戦力を誇った応挙一門の姿を想像することもできるでしょう。

展示は、5月30日(日)まで。《龍門登鯉図》をはじめ、たくさんの名品を紹介しているので是非会場に足をお運びください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹 )

2021年2月4日 10:02

「テグス張り講座」を受けるこぶうしくん

みなさん、こんにちは。ボクは福岡市美術館のこぶうしくんです。今年は丑年だしいっぱい活躍するつもりだよ〜。

ボクは1月末に「テグス張り講座」を受けました。金槌や釘を見て何か工作をするのだとわくわくするボク。

あれ?・・・ところで、”テグス張り”ってなぁに?

さっそく講師のG学芸員に聞いてみました。

G学芸員

「テグスは魚釣りにも使っているナイロンなどの合成繊維でつくられた糸だよ。美術館では作品を展示するとき、作品の転倒を防ぐためにこのテグスを作品に張るんだ。今日はこのテグス張りの技術を学ぶための講座だよ。」

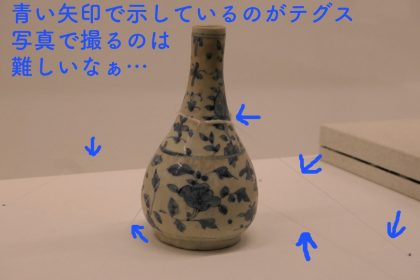

なるほど〜。言われてみれば、展示室をお散歩しているときにお皿や壺の作品に張ってあったような気がする。

テグスを張って展示されている作品

テグスがピンッと張っていて、無駄がないなぁ。作品をみるときに邪魔にならないようきれいに張ってある。これがテグス張りの技かぁ。ボクもやってみたい!

G学芸員がひとつひとつ説明しながら実際に手を動かしてやってみせてくれました。

※作品はもちろん本物…ではなく、練習なので黒楽茶碗 銘「次郎坊」のレプリカだよ。

展示替え当日にテグス張りをすることになっているM学芸員は、とっても真剣な面持ちでG学芸員の手元を見つめています。

説明をきいてから各自で実際にテグス張りをやってみました。

もくもくと手を動かしてG学芸員のようにやってみます。わからないところを聞くとすぐに教えてもらえました。とっても頼もしいG学芸員。

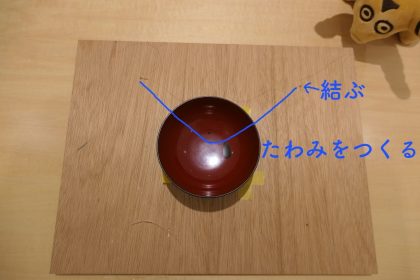

教えてもらったテグス張りの手順を書いておきます。

<準備するもの>

練習用の作品(コップやお皿)・練習台(木の板)・マスキングテープ・釘・テグス・チューブ・金槌・ハサミ

作品の位置を決めたらマスキングテープで見当をつけて、作品を囲んで均等になるように定規を使って4箇所釘を打つ場所を決めます。

決まったら作品を台から降ろして安全な場所へ移動させておきます。

金槌で釘の頭が数ミリ出ているくらいまで打ち込みます。

そしてテグスの登場!

左上の釘にテグスを結びカットしたチューブを2本通しておきます。作品を定位置に置いてたわみをつくり右隣りの釘に結びます。

同じように、左下の釘にテグスを結びチューブを2本通します。上側のテグスと交差するようにまわして通し右下の釘に結びます。チューブは4つとも作品に当たる部分に移動させておきます。

微調整をして、マスキングテープを慎重にはがし、余ったテグスをハサミで切ったら…完成~!

G学芸員に褒められたよ、やったぁ~!

うーん、でもやっぱりまだまだ難しいなぁ。時間もすごくかかっちゃうし全然テグスの張りが均一にならない。上手な人がすると全部同じ強さで張ることができるんだって。やっぱり磨かれたプロの技なんだなあ。

プロの技はここでみれるよ→スゴ腕! やきもの転倒防止・テグス張りの技 Marvelous! Technique of Fixing Potteries with Nylon Strings

実はこのテグス張り講座は、2月2日から開催の展覧会「門田コレクション 中国陶磁4000年の旅」(~4月11日)に合わせて実施された内々の特訓講座だったんです。

今回の展覧会では陶磁器の作品がおよそ150点もあって、そのほとんどにテグス張りがされています。展示替え当日は学芸員と美術品専門スタッフの総勢8人掛かりでひたすらテグス張り…、猫の手じゃなく牛の手も借りたいほどの忙しさでした。でも無事に展覧会初日を迎えて、たくさんのひとが展覧会をみにきてくれました。

ぜひ、このブログを読んだからには、作品だけじゃなくテグス張りにも注目してみてみてね。

え?もう展覧会を見てしまったのにテグスは全然見てなかった?それはとても嬉しい言葉です。だって、気づかないほどきれいなテグス張りだったってことだから。よーし、ボクももっと上手くテグスを張れるようにがんばるぞ〜。

こぶうしくん(代筆:教育普及係 上野真歩)

【御礼】

先日インターネットミュージアムにて行われた「ミュージアム 干支コレクション アワード2021牛」にてコブウシ土偶(古代オリエント博物館よりエントリー)が2位となりました!応援コメントには当館のこぶうしくん宛てかと思われるメッセージも多数あり、スタッフ一同感謝感激しております。今後とも、こぶうしくんをよろしくお願いいたします!