2025年9月3日 14:09

先週から古美術企画展示室にて「仙厓展」を開催しています(~10月19日まで)。

仙厓義梵(1750~1837)は、江戸時代に活躍した禅僧で、親しみやすい書画を通して禅の教えを分かりやすく伝えたことから「博多の仙厓さん」と呼ばれ人々から慕われました。

当館では200点を超える仙厓作品を所蔵しており、仙厓さんの命日である10月7日に合わせて毎年仙厓展を開催しています。

今年のテーマは、「『禅僧・仙厓義梵』から『博多の仙厓さん』へ」にしました。仙厓さんといえば愛らしい動物やユーモアあふれる禅画が有名ですが、若い頃に描いていた禅の厳しさを感じさせる作品とのギャップをどのように理解すればいいのか?私にとっても長年の課題であり、所蔵作品を通してこの問題を考えてみたいという思いで今回の展示を企画しました。

仙厓さんの画風は、62歳の時に長年勤めてきた博多・聖福寺の住職を隠退し、人びとの求めに応じて書画制作を行うようになった頃から徐々に親しみやすさを増していったと言われています。まずは、当時の仙厓さんの心境をよく表す作品として、《観音菩薩図》を紹介しましょう。

仙厓義梵《観音菩薩図》(九州大学文学部蔵、福岡市美術館寄託)

のびやかな筆遣いで描かれたからっとした笑顔の観音がとても印象深い作品です。上部には長大な賛文が記されていて、他人の利益のために起こすならば、喜怒哀楽の感情はすべて観音菩薩の慈悲の心になる、と述べられています。

本作が描かれたのは、仙厓さんが住職を隠退して間もない65歳のころ。自身の修行はもちろん、弟子の育成やお堂の再建をはじめとするお寺の運営など、現役時代は多忙な日々を送っていましたが、こうした激務から解放された仙厓さんのセカンドライフはどのようなものだったのでしょう?

おそらく彼の念頭にあったのは、禅僧として培ってきた知識や経験を次の世代へ継承したい、特に禅宗の知識に乏しい一般の人びとに伝えたいという思いだったのではないでしょうか。先ほど紹介した《観音菩薩図》はまさにその好例で、書画を通して「他人の利益のために」自身の知識を伝えていきたいという強い意気込みを感じさせます。この頃の仙厓さんは執筆活動も旺盛に行っていて、いくつかの著作も伝わります。

一方で、こうした仙厓さんの思いが100%人びとに伝わったのか、と言われると必ずしもそうではなかっただろうと思います。というのも、《観音菩薩図》に描かれた観音の姿は確かに親しみやすいものの、いかんせん賛文が長すぎるので画とのバランスを崩してしまっていますし、内容をぱっと理解することもできません。

仙厓さんが聖福寺の住職を隠退して間もない60代後半ころの作品の中には、画は親しみやすいけれど賛文はやたらと長い、という傾向を持つ作品が少なくありません。

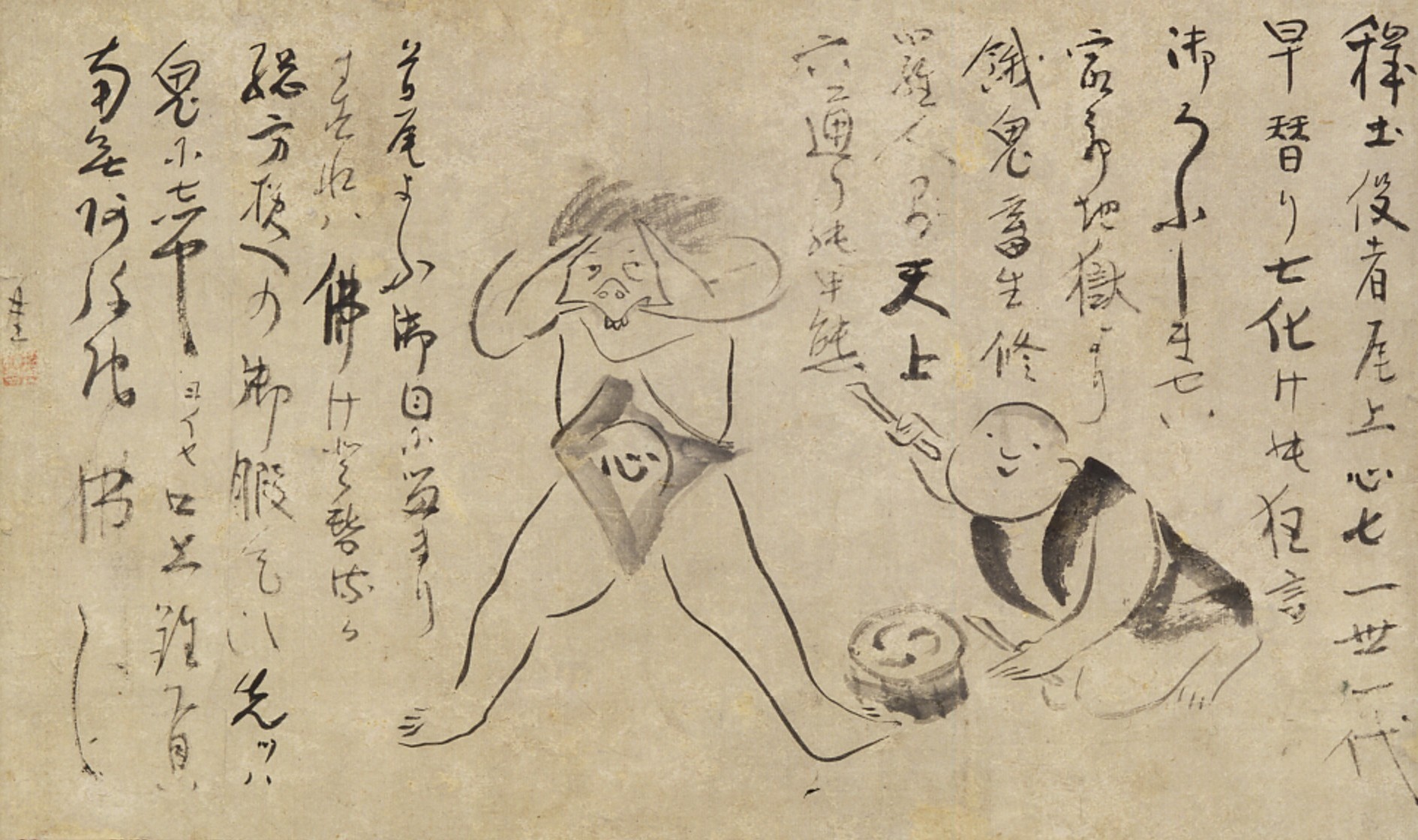

仙厓義梵《尾上心七早替り図》

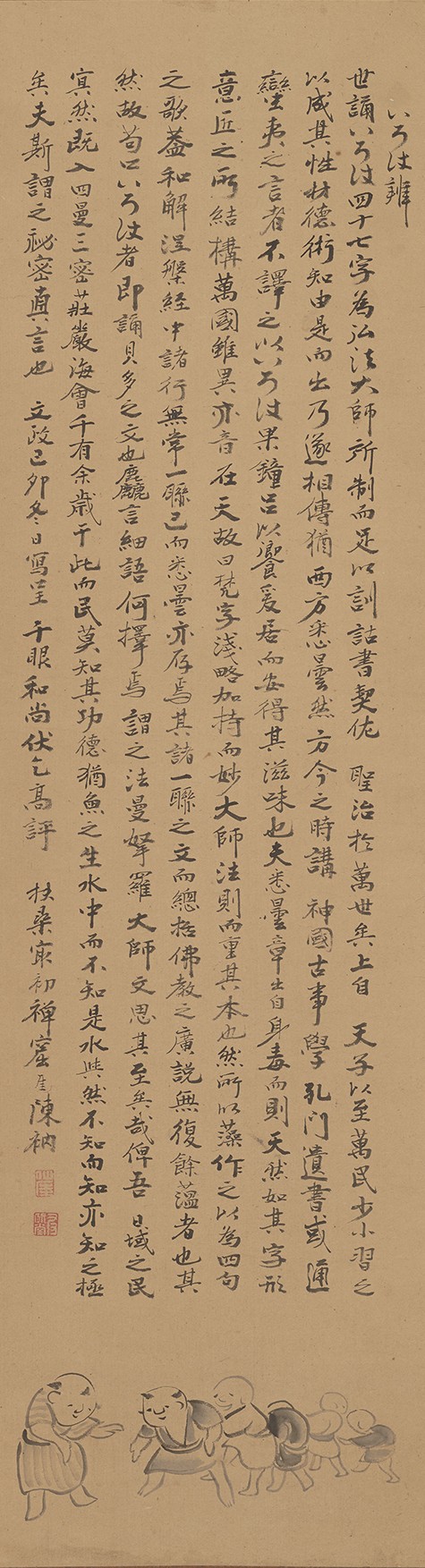

仙厓義梵《いろは弁図》(小西コレクション)

自身の思いを言葉を尽くして伝えようとするあまり、かえって作品の魅力を削いでしまっていると言えるかもしれません。そもそも、禅宗とは「不立文字(真理は文字や言葉では伝えることはできない)」「以心伝心(真理は心から心へと伝えるものである)」という言葉に示されるように、文字や言葉ではなく心を大切にする教えです。

文字や言葉に頼ることなく思いを伝えるにはどうすればいいのか?おそらく仙厓さん自身もこの課題を自覚したようで、70歳を過ぎたあたりから賛文がやたらと長いタイプの作品は描かれなくなります。

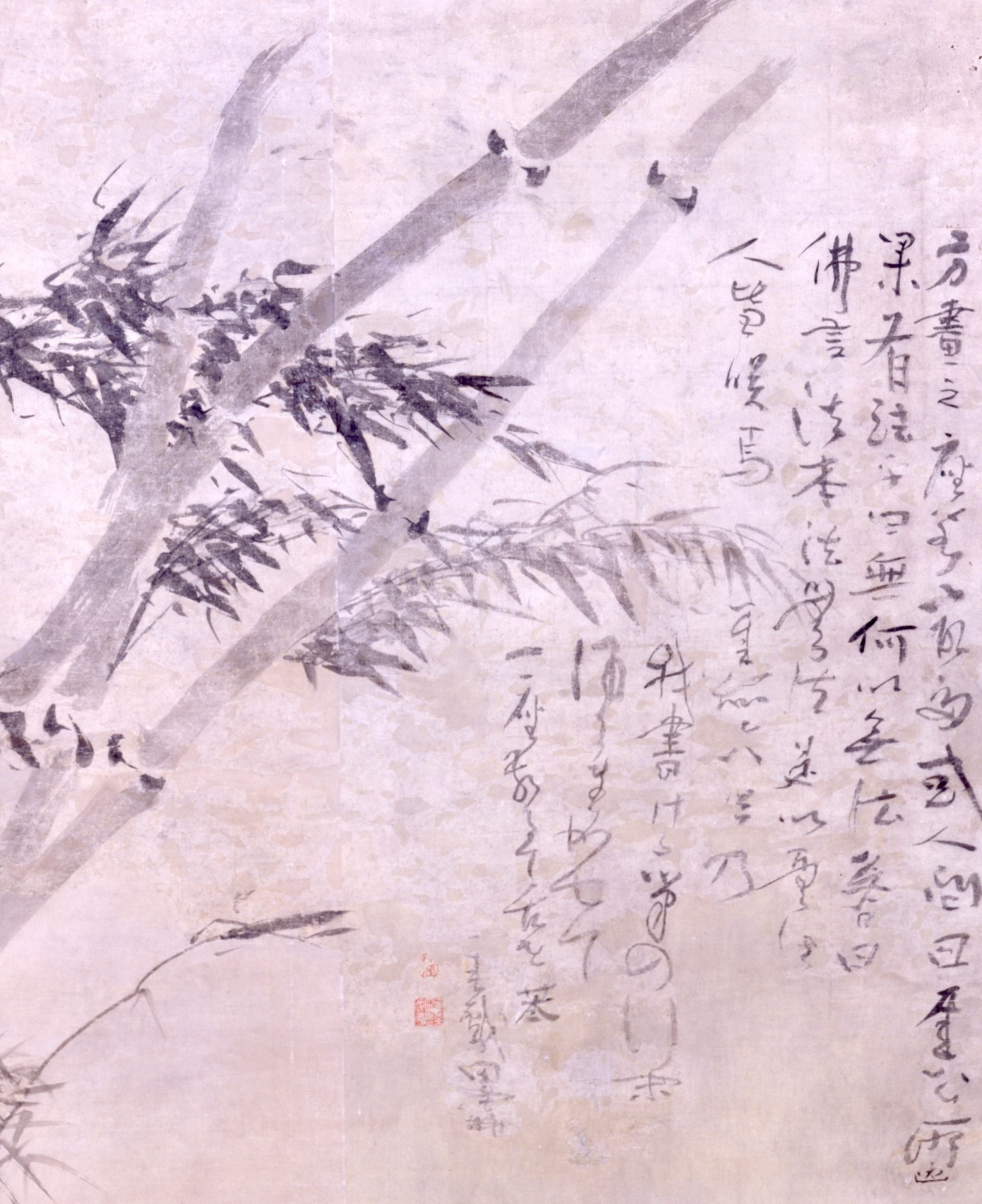

そのきっかけを示す作品に《無法の竹図》があります。

仙厓義梵《無法の竹図》(三宅コレクション)

一見何の変哲もない竹の作品にも見えますが、賛では明確に仙厓さんの心境の変化が認められます。本作の賛には画を見ることで人が皆笑い、仙厓自身も大笑いする、と書かれています。

どうやら本作は酒宴の席で描かれたもののようで、余興的な作画でどっと笑いをとったことは、仙厓さんに大きな気づきを与えたのではないかと想像します。

すなわち、それまでは自身の悟りを言葉によって伝えることに意を尽くしていましたが、そうではなく、笑いなどを通して、皆で同じ思いを共有するという体験がより重要なことだと認識するに至ったのではないかと思うのです。

このように想像すると、厳しい修行に励んだ禅僧であった仙厓さんが、なぜゆるくてかわいい画を描くようになったのか、という疑問も幾分理解がしやすくなると思いますがいかがでしょうか?

この想像があたっているのかはもう少し検証が必要ですが、ともあれ、仙厓さんが生み出した愛らしい作品の数々は見る人に笑ってほしい、という思いに支えられて描かれたことは確かです。少し理屈っぽい話になりましたが、展覧会ではかわいい作品もたくさんご紹介しています。この機会にぜひご覧ください!

(学芸員 古美術担当 宮田太樹)