2025年10月15日 10:10

♪名も知らぬ遠き島より 流れ寄る椰子の実一つ

故郷の岸を離れて 汝はそも波に幾月………♪

島崎藤村の詩「椰子の実」に、曲が付けられたのは1936年。ある世代以上の方にとっては、懐かしく、ロマンチックな異国情趣にみちた歌謡として記憶に残っているのではないでしょうか。

藤村は、親友の柳田國男から愛知県の伊良子岬に流れ着いた椰子の実の話をきき、この詩を書きました。1900年頃です。この時、柳田は、黒潮にのって流れ着いた椰子の実から、日本民族の故郷は南洋諸島にあると確信した、と言われています。

10月11日から始まった「珠玉の近代絵画─「南国」を描く。」展は、まさにこの詩が書かれ曲が付けられた時代の展覧会です。

柳田が日本人のルーツを南方に求めたように、当時、多くの文化人が南に関心を寄せました。画家たちも、開設された航路で南へ向かっています。渡航の理由はそれぞれですが、常夏の南に甘美な夢や希望を抱いた画家も多かったでしょう。

しかし、この日本人の南への関心の背景には、日本が沖縄から台湾や南洋諸島(南洋群島)へ帝国としての領土を広げたことや、太平洋戦争期には東南アジア(南洋)を占領下に置いたことなど、ロマンチックな夢からはほど遠い実態がありました。

だからこそ、時代の闇を忘れさせるような、郷愁を誘う甘美なメロディが必要とされたのかもしれません。画家たちも、現実よりも、自分のイメージにそった理想的な「南国」を見たかった、描きたかった、のかもしれません。

展覧会では、日本人作家が、南に移住したり旅行したりして制作した、さまざまな「南国」を集めています。美しい作品が並んでいますが、その背景にあった社会の闇も忘れてはならないことです。

さて、柳田と藤村が椰子の実に南洋を想像したように、椰子は「南国」を描いた作品にいちばん多く登場する植物です。日本人画家にとって、椰子を描き込むことが、自分の見つけた「南国」を創造することになったのでしょう。展示作品からいくつかご紹介します。

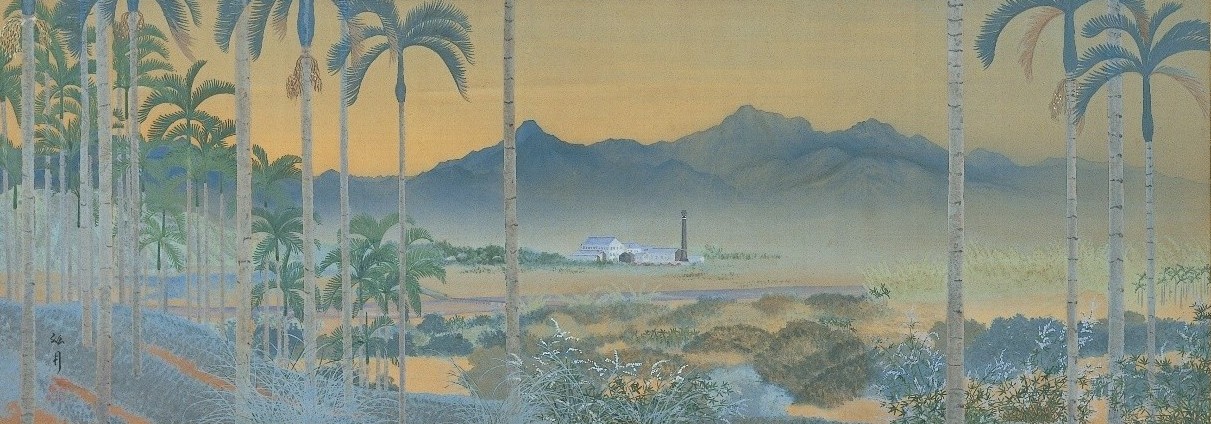

西郷孤月 台湾風景 1912年 松本市美術館所蔵

左右に描かれているのは、椰子科の代表的な植物、ビンロウです。その林のむこうに広がるのはサトウキビ畑でしょうか? 遠くの工場は、煙突の商標と作者が訪台した時期から、高雄の鹽水港製糖工場のようです。製糖は、日本による植民地統治の初期から台湾の重要な産業でした。

孤月は将来を嘱望された日本画家でしたが、制作に行き詰まり、私生活の不行跡もあって中央画壇から離れます。その彼が気持ちを切り替えるために渡ったのが台湾でした。しかし、この台湾旅行は孤月にとって生涯最後の旅になります。

繊細な筆致と清らかな色彩で、ビンロウの林を透かしてみた近代の「美麗島(台湾の美しさを称える別称)」を表現したこの作品は、孤月の遺作となっています。

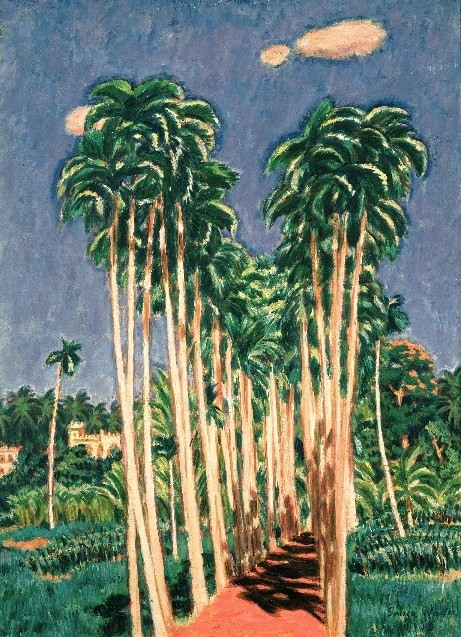

和田三造 南洋風景 1919年 公益財団法人北野美術館所蔵

天を突くビンロウの並木。白い雲が青空にぽっかり浮かび、黒い影が赤土の道に落ちています。奥へと誘う道の両側にも、緑滴る熱帯の植物がさまざまに繁茂し、「南国」の熱い陽射しを浴びています。

インドと東南アジア(南洋)に魅せられた和田は、1914~16年に2度に渡り都合3年ほど当地に滞在しました。和田にとってインドは、日本文化の淵源の地であり、東南アジアは、「天と直接対話のできる」土地でした。

まっすぐに伸びるビンロウ樹を介して、空と大地、天と人(和田)が交信するようなイメージは、和田が南洋でつかんだ自然観から生まれたものです。

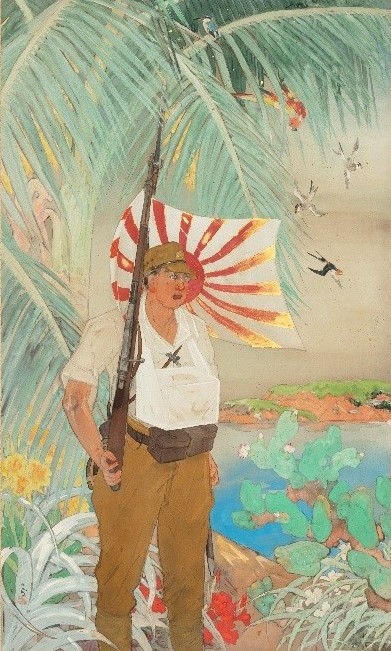

橋本関雪 讃光 1943年 大阪市立美術館所蔵

橋本関雪は、朝日新聞の委嘱で1942年に南方戦線を取材しています。

本作は、関雪が、米軍の要塞のあったマニラ湾のコレヒドール島を背景に、戦友の遺骨を抱く海軍兵士を描いたものです。

要塞の陥落によってフィリピン上陸作戦は成功しており、本作はそれを記念する戦争画ですが、そこに戦争の悲惨さはありません。むしろ燦燦と降り注ぐ陽光のもと、枝をしならせる椰子や色鮮やかなカンナやサボテン、飛び交う鳥たちが兵士を讃えており、戦死も厭わず国家に尽くすことが美化されています。

こうした「戦争画」に分類される作品でも、画家たちは南方の花鳥を描くことを忘れず、椰子はその代表格でした。

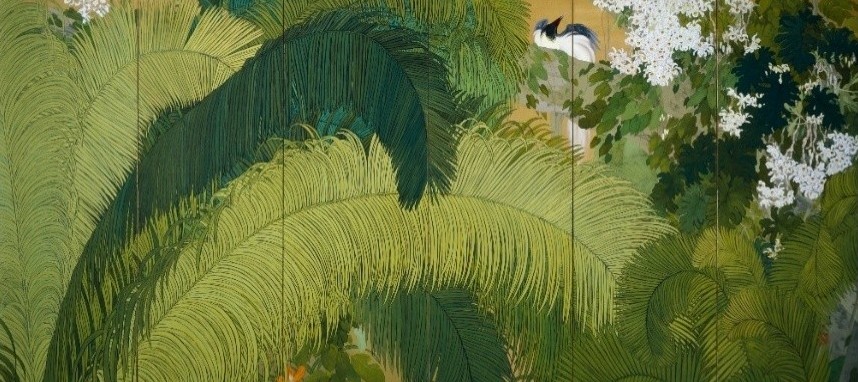

石崎光瑤 熱国妍春(右隻) 1918年 京都国立近代美術館所蔵

前回のブログでも紹介した石崎光瑤が、1916年末から半年ほど、仏教美術の研究のためにインドを遊歴した成果のひとつが、この豪華絢爛な屏風です。

幾種類もの植物が「わが世の春」さながらに妍を競っており、中でも右隻の鬱蒼と折り重なる植物が目をひきます。これは、実は椰子ではなくソテツです(筆者は椰子だと思っていました)。とりどりの緑色で大ぶりの葉がしなり、まるで生き物のようです。ちなみに、屏風の左隻はデイゴが画面を埋め尽くしています。

ちなみに、この屏風を開けるときには、熱帯の湿潤な空気まで漂ってくる感じです。

大博通り (出典:公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会ホームページ)

ところで福岡でも椰子はよく見ます。博多駅から港にまっすぐ伸びる大博通りは椰子の並木道です。かつて当館の近くにあった九州大学教養部の正面玄関にも、背の高い椰子が3本植えられていました(現在は九大跡地にできた裁判所の敷地内に移植)。椰子に限らず、福岡や近郊(九州?)の学校には、校舎の正面や校庭のどこかに南方原産の樹木が植えられているのを、いまでもよく見ます。

日本列島の南に位置する福岡(九州)は、東京や京都から見ると、確かに南の地方です。南の土地にふさわしい植物として、外来種の椰子などが植えられ、福岡(九州)のアイデンティティとされたものと思います。

珠玉の近代絵画─「南国」を描く。

会期:10月11日(土)~11月24日(月・休)

作家数60名、作品と資料合わせて227点のボリュームで近代の日本人が描いた「南国」を紹介します。

(近現代美術係長 ラワンチャイクン寿子)