2025年11月26日 09:11

どーも。総館長の中山です。今年五月のブログで予告していましたが、前川建築設計事務所の橋本功所長との対談が無事終了しました。定員180人に対して440人以上の申し込みがあり、結構な競争率になってしまいました。落選されたみなさま、申し訳ありませんでした。

対談は、橋本所長の周到な準備のおかげで大変興味深いお話を伺うよい機会になりました。なので、すべてではありませんがで、お話のなかで私がとくに興味をひかれたことを、感想を交えながらほんの少しですがご紹介したいと思います。

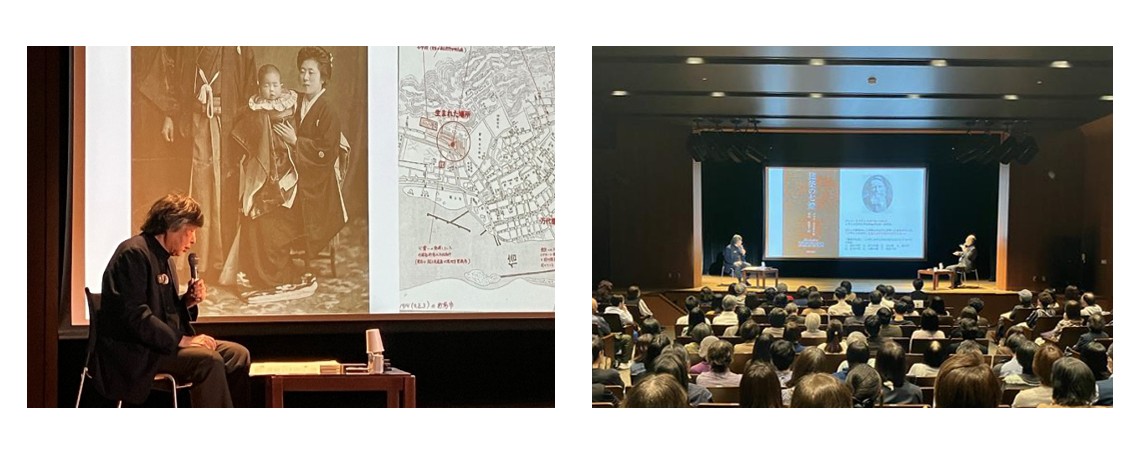

橋本功所長(左)と会場の様子

ひとつ目は前川國男の若い頃のお話。彼は高校生のときに19世紀イギリスの美術評論家ジョン・ラスキンの『建築の七燈』を読んだそうで、特に第二章「真実の燈」に出て来る「デザインは材料・工法に誠実でなければならない」という考え(ヨーロッパの近代建築運動の原動力になった思想)に感銘して、生涯を通じて「建築の真実」とはなにかと自問自答し続けたそうなんです。高校生にしてすでに違いますよね。情けない話ですが、私なんか、美術とは、美術館とは、なんてぼんやり考え始めたのもつい最近ですから。

この話から、建築家になるべくしてなった前川が、近代建築をリードし始めていたフランスのコルビジェのもとに走ったというのも頷けますし、「テクニカル・アプローチ」と呼ばれる前川の建築思想の根幹がどこにあるのかも明確に理解できました。素材や技術の裏付けがないところには、真実はないわけです。それはただの一過性の流行、つまりファッションなわけで、うわべや見た目だけを真似しても、本物にはなれない。なるほどです。

ふたつ目は、前川のスケッチブックの話。そこに描かれていた単位空間(正方形)を様々に組み合わせ、増殖させていくシステムの意味は、建築を輪郭からとらえないということであって、おそらくは「テクニカル・アプローチ」から導かれる必然的な手法であるように感じられました。そうなんです。外側、輪郭、つまり見た目からデザインを考えてしまうと、技術的に可能か不可能か、すぐにわかりませんものね。素材や技術的裏付けを重要視するということが、単位空間の増殖というシステムにも表れているのではないか。それが堅牢さを獲得する基本姿勢でもある。これは私の感想ですが、前川さんという人は、すごく首尾一貫している。まじめでまっすぐ。彼の建築が周囲の環境とよく調和し、悪目立ちしないのも、単位空間の組み合わせが基本になっているので自然にそうなるのではないか。建物内部へ誘導するためのちょっともどかしいような準備的空間も、単位空間を繋いでいくなかで生まれたものなのかもしれません。

そして、そういう空間の連続と人の動きから導かれるのは、コルビジェに学んだ西洋近代建築から出発しているのに、例えば書院と書院を渡り廊下でつないだ建物のような、人をジグザクに導いていく日本的な空間なのだと感じました。私も含めて多くの人が彼の建築に惹かれる秘密はそこにあるのかもしれませんし、前川建築における日本的な要素は、もっと強調されてもいいかもしれません。

最後にもうひとつ、重要なことをあらためて実感しました。彼の建築は、びっくりさせるような巨大空間ではなく、心が落ち着く人間的な尺度、空間だということです。西洋中世の宮殿や城郭や聖堂は、すべて人間以上の存在に捧げられた建築空間だったように思います。これに対して、近代建築の使命が人間のための空間を築くことにあったとするなら、それこそ前川建築は見事なまでにこれを実現しています。そして人間のための空間は、結局は周囲の自然と調和し、生かすことになる。私にとっては、これはまるでマジックです。

対談が終わったあとの控室での雑談の中で、「この美術館の庭は世界一だ」と言った人がいるという話をしました。「なるほど。大濠公園が今や美術館のアプローチ(エスプラナード)になったわけですね」と、半世紀近く前に本館の建設に直接携わった建築家でもある橋本所長は喜ばれていました。リニューアルの大改修を経て、一階のカフェやロビーからでも見えるようになった広々とした水面の光を見れば、前川さんも喜んでくれるのではないか、とひそかに思っています。

(総館長 中山喜一朗)