2021年9月29日 09:09

コロナ禍での教育普及活動のひとつとして、Zoomを使ったオンラインギャラリーツアーを開催していることは、5月にブログでもご紹介いたしましたが(「福岡ミュージアムウィーク2021はオンラインで楽しんで!」)オンラインでの作品鑑賞は、その後も継続して開催しています。

今年の夏休みこども美術館2021(展覧会は終了)では、当館のギャラリーガイドボランティアが、小・中学生を対象にオンラインで所蔵作品を紹介しました。5月のミュージアムウィークでは大人を対象にしていたので、小・中学生へのオンラインツアーは初めての試みです。

ところで、オンラインギャラリーツアー、つまりオンラインの作品鑑賞っていったいどんなことをするの?という疑問を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、今回は「夏休みこども美術館」の例を引き合いに、具体的にその内容をご紹介したいと思います。

8月某日のオンラインツアーの参加者は小学6年生(A君)と小学5年生(B君)の2名。ボランティア2名がチームを組み、事前に展示作品から選んだ作品を、1人1つずつ紹介します。

この日最初の作品は古美術作品の《風神像》。髪が逆立ち、険しい表情の風神が、左足を前に踏み出したような姿をしています。オンラインツアーでは、まず作品画像を画面共有し、作品をよく観察してもらいました。ボランティアが参加したA君とB君に「何か発見したことはありますか?」と聞くと、画面に顔を近づけて、じーっと作品を見ているA君とB君。ボランティアの「A君何か気づいたことがありますか?」で始まった3人のやり取りを実況中継風にレポートします。

《風神像》鎌倉時代13世紀、松永コレクション

A君:「この人、走っているみたい。右足をあげて、左足を踏み込んでるように見えるから、走っているのかなって。」

ボランティア(以下ボラ):「なるほど。面白いですね。どこに向かって走っているのかな?」

A君:「走りながら何か押してる??・・・・岩?」

ボラ:「岩ですか!岩を押しながら走っているの!!けっこう大変そうだね~。」

―A君、B君、ボランティア みんなで笑う―

ボラ:「B君はどうかな?」

B君:「ぼくは、岩じゃなくてもう少し軽いものだと思う。手をめいっぱい広げてるから、そんなに重いものじゃくて、、、えっと、押し車だと思う!」

ボラ:「押し車ですね。どうして押してると思いますか?」

B君:「何かを運んでるんですかね。うーん・・・・・・難しいです(笑)。」

ボラ:「Aくん、どうですか?」

A君:「あの、でも押し車だったら、手が縦向きじゃなくて、横向きだと思います。」

ボラ:「あー!拳の向きですね。確かに!これは縦向きになっているよね。押し車を押すなら手の向きが横。そうですね~。」

・・・・この後も楽しそうな雰囲気で3人のやり取りは続く。

《風神像》の左手。確かに拳の向きが縦になっています。

私は、この様子を画面上でずっと見ていたのですが、初めて(しかもオンライン上で)会ったとは思えない、A君、B君そしてボランティアさんの息の合った掛け合いと、相手の主張を否定せずに違う意見を楽しむ姿勢に、思わず嬉しくなり、ずっと見ていたいと思ってしまいました。

この後、2つ目の作品も同じようにみんなで話しながら楽しく鑑賞し、あっと言う間に約40分のツアーは終了しました。

ちなみに、この日参加してくれたA君とB君は、関東から参加してくれました。他にも福岡市内はもちろん、県外や遠くはシンガポールから参加してくれた子もいました。オンライン上で初めて会ったこどもたちが、なんだか夏休みに親戚が集まったみたいに楽しくやり取りをしている様子は、人と会って会話して笑う、というコロナ前は普通にしていた人の営みを、改めて思い出させてくれました。やっぱり、この感覚って大切ですよね。

当館では、オンラインでの活動を今後も教育普及活動の1つとして継続していく予定です。次回のオンラインツアーは11月3日(水祝)~7日(日)のファミリーDAY2021で開催します。小学生が対象となりますが、皆さんのご参加をぜひお待ちしています!※ファミリーDAY2021の詳細は当館HPやSNSなどで近日中に公開します。

(学芸員 教育普及係 﨑田明香)

2021年9月23日 16:09

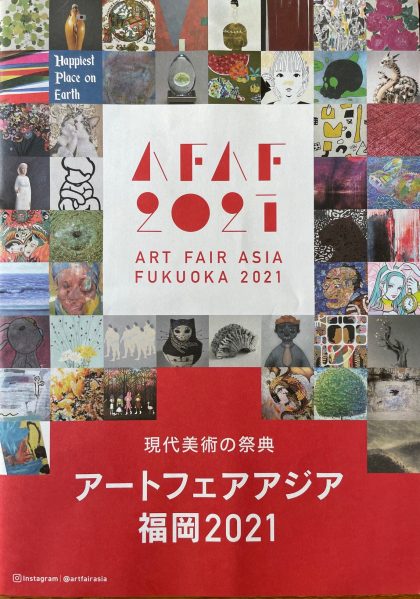

「アートフェアアジア福岡2021」が、博多阪急のイベント「HAKATA ART STATION」のメイン企画として始まりました(9月26日まで)。

「アートフェア」とは、いわば美術作品の見本市。美術作品を売買する画廊が集まりブースを出して、各社で売れ筋、または売り出し中の作家の作品を並べているもの。もちろん、そこに並んだ作品は、お客さんがその場で買うことができます。

欧米では、美術市場どころか美術界全体に影響を与える大規模なアートフェアが知られており、日本からもいくつかの画廊が出展しています。様々な国からコレクターがやってくるアートフェアは、国際美術展と並んでその先の美術界を占うものとして毎回話題となります。

美術市場規模の小さい日本のアートフェアはそこまでは成長してないですが、東京や大阪で開催されており、2015年から福岡の画廊関係者が中心になって福岡市でも開催されるようになり、話題を集めています。

そもそもコレクターの少ない福岡でどれくらい持ちこたえられるか?と当初は半信半疑だった私ですが、最近の美術動向に一端に触れることのできるまたとない機会で、しかも自身の好みやお財布情況に見合った作品を購入できるし、何より、本格的画廊の少ない福岡に期間限定とはいえ多くの画廊が集まるわけですから、当初より人気が上がってきているように見受けます。また今年は、市内中心部の再開発地域の仮囲いに作品を展開する福岡市主催の「福岡ウォールアートプロジェクト」と連携が生まれ、アートフェア会場内で入選作品が展示・販売されています。

様々なブースをざっと見たところ、ほとんどの出品作が絵画でしたが、その作品傾向として以下の点を指摘できるかと思います。

①アニメの絵のような人物表現が増えている。

②技巧を凝らして描いた花鳥風月主題の作品が目立つ。

③明るい色彩を使った作品が多い。

こう書いてみて、まあ確かに「売れ筋」はあるのだろうけど、作家の皆さんは「描きたいもの」がきちんと表現できているのかどうか、自分の作品の着地点を想定しているのか、といったことは気になり続けました。

若い作家にとっては、自らが現代社会の中で作家として生き抜く縁(よすが)としての市場的価値を得る機会となります。それがやがて、長い時間の中で淘汰され、歴史的評価を得る(すなわち、死後に彼・彼女の活動と作品が芸術的評価を得る)とつながるかどうか・・・?は、また別の話。

唐突ながら、ここでゴッホの話。ゴッホは生前1枚しか作品が売れなかった、というのはよく知られた話。しかし、彼の死後、ヘレーネ・クレラー=ミュラーといったコレクターが作品を収集し、やがて美術館となったことで現在の評価の一端につながりました。彼よりやや先輩となる印象派は、登場してすぐのころは多くの批判を浴びたものの、現在につながる印象派人気と評価は、当時の熱心な画商と個人コレクターが作品を購入し支えたからでした。19世紀末+20世紀初頭の話です。美術館が現在のようにあちこちにあったわけでもないし、また現在とは役割も違っており、同時代の美術を評価、収集することはありませんでした。

「美術館が収集したからすごい」ではなく「私が収集したのですごい」という価値観、もっと日本人は持っていいのではないかと思います。

(学芸係長 近現代美術担当 山口洋三 )

2021年9月16日 12:09

8月3日から10月17日まで、近現代展示室A・Bでは2つのコレクション展「ミニマルなかたち」、「和田三造《博多繁昌の図》ができるまで」を開催しています。開幕して1週間たたないうちに臨時休室期間に突入したため、担当者はもどかしく思っていましたが、14日からコレクション展示室も開室!今回は、「和田三造《博多繁昌の図》ができるまで」についてご紹介します。

いま展示中の《博多繁昌の図》は、江戸時代初期の博多の町を描いた和田三造の代表作の一つです。実業家・五代太田清蔵の依頼を受けて作られており、寸法が高さ2.8m、幅2.5mとコレクションの中でも最大級です。

和田三造の作品といえば、東京国立近代美術館所蔵の《南風》(1907年)をイメージする方が多いのではないでしょうか。船上に立つ筋骨隆々とした青年、船出を祝福するかのような青い海と空…日露戦争の勝利後のムードを象徴する作品で、西洋画の遠近法や人物表現を実践したその作品は、近代美術に関心のある方ならだれでも知っているといっても過言ではありません。

しかし、《南風》の約50年後に描かれた《博多繁昌の図》(図1)はずいぶん方向性が違います。なんというか、いろいろな要素が詰め込まれていて、欲張りな仕上がりなのです。

図1 和田三造《博多繁昌の図》

《博多繁昌の図》を見てみましょう。俯瞰構図で街並みを描き、所々を雲で覆い隠す。この構図は、近世以前の絵画、例えば《屏風洛中洛外図屏風》を連想させます。博多の町の地形は画面四隅に「にゅっ」と突き出ていて、四隅を麺棒で延ばしたようです。賑わう街並みには山高帽子にマント姿の南蛮人の一行が描かれていますが、他の町人たちに比べてとても大きく描かれています。背丈はだいたい2倍くらい。いくら何でも大きすぎます。

この不思議な、しかし迫力のある作品の制作背景を知る重要な手がかりが、当館が所蔵する習作です。その数30枚以上。金で縁どられた台紙に描かれ、一つ一つが細かく描きこまれているため、思い入れを持って臨んだことが想像されます。これらの習作には、和田の作品の制作過程を知るヒントが隠れています。例えば、画面中央右手、濠の部分(図2、図3)。見比べてみると、習作が本画と対応しています。和田は習作の段階で、細かなディテールを決めているのです。

図2《博多繁昌の図》(部分) 図3《博多繁昌の図 習作》

この絵の制作期間に、和田は考古学者の中山平次郎博士とその教え子の奥村武氏に協力を仰ぎ、段ボール箱に一杯の博多の町に関する資料を受け取っていました。その資料を参考に描いた習作で想像を膨らましていたことがよくわかります。

また、習作からは、最初は実際の地形に近かった博多の町の輪郭が、完成作では真上から俯瞰したアングルになり、四隅が伸びていることも分かります。場面ごとに描き溜めてきた習作の数々を一枚の画面に集約するのに、遠近法でまとめ上げる描き方ではない方法に変更しているのです。

和田は美術学校卒業後、1914年から16年にかけてインドや東南アジアを周遊し、そこで装飾工芸に強い関心を持ちました。中でも更紗に興味を持ち、帰国後に「絵更紗」という染料を直接布の上に手描きする手法で、南蛮船の平戸来航をモチーフにしたタペストリーを1918年に制作しました。和田はタペストリーの発表時に、平面上の表現のためには地形やモチーフのディテールをあえて事実とは異なるかたちで描くことがありえる(註1)、という旨を記しています。《博多繁昌の図》の描き方が西洋の写実絵画のマナーに則った《南風》とまったく異なるのには、和田の経験に裏打ちされた判断があったといえるでしょう。

今回は、《博多繁昌の図》、そして習作を22点紹介しています。ずらっと並べることで、和田三造が博多の地形の輪郭を決めていく過程や、300年前の町の様子をどのように想像したかを辿ることができます。習作を見ながら作品のイメージが出来上がる過程を想像したり、筆のタッチや線の運びから制作の過程を想像することを、おすすめします。

船のモチーフへのこだわり、本画とそっくりな大きな習作のことなど、他にもお伝えしたいポイントはいろいろあるのですが…それは10月2日の「つきなみ講座」でお話したいと思います。

(学芸員 近現代美術担当 忠あゆみ )

註1 「之等を図するに当り画趣の奔放と史料の平面的叙述との為に敢て事実の次第を無視せる点が服装地形又植物の性状等にあるが吾人の目的別途にあれば寧ろ甘んじて其誹を受くる考である」(和田三造「『南蛮絵更紗』」に就て」『美術新報』17巻7号、1918年5月)